Der neue Senat ist in den Startlöchern. Am Donnerstag wurde Kai Wegner zum Regierenden Bürgermeister Berlins gewählt. Das Kapitel Schwarz-Rot beginnt.

Redakteure der Berliner Zeitung haben ihre Erwartungen an jeden Senator und jede Senatorin zusammengetragen – und sagen natürlich auch, was der Chef tun muss.

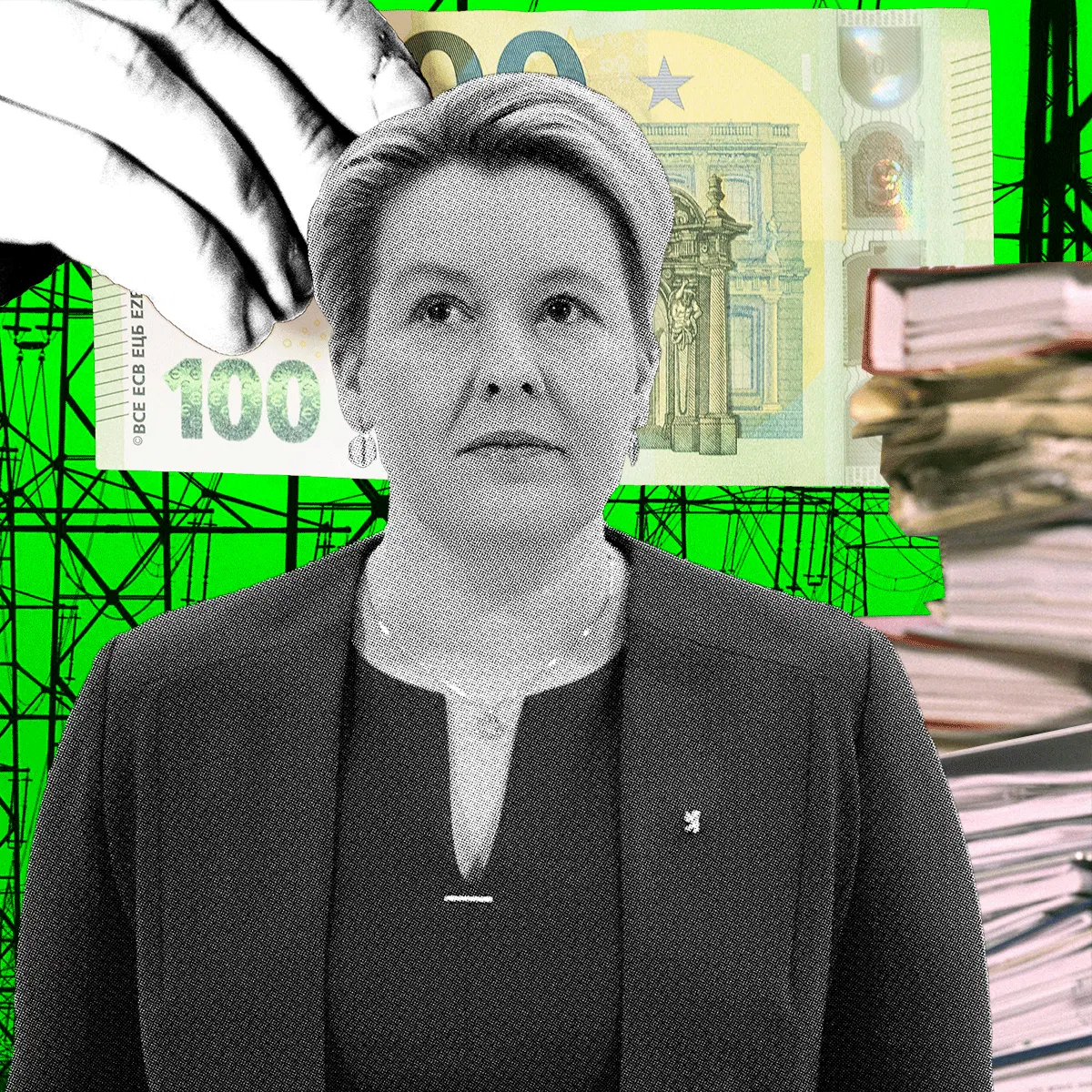

Wirtschaft: Franziska Giffey (SPD)

Die Aussichten für die künftige Berliner Wirtschaftssenatorin sind glänzend. Schon heute steht fest, dass sich Franziska Giffey in etwa einem Jahr feiern lassen kann. Dann wird sie die wirtschaftliche Entwicklung der Hauptstadt im Jahr 2023 bilanzieren und von einem Wachstum der Wirtschaftskraft um 1,5 Prozent berichten. Giffey wird dabei natürlich darauf verweisen, dass die bundesdeutsche Wirtschaft dagegen nur um vielleicht 0,3 Prozent zulegen konnte. „Allet jut.“ Wird sie sagen können.

Ihr Erfolg ist damit programmiert. Allerdings geht es nicht nur um dieses Jahr, sondern um dreieinhalb Jahre. Wenigstens. Und dafür müssen in der Senatswirtschaftsverwaltung einige Weichen gestellt werden. Vor allem gilt es, die Verwaltung zu modernisieren und Wege zu verkürzen. Kaum eine Unternehmerin und kaum ein Unternehmer in dieser Stadt, die oder der heute nicht über lähmende Bürokratie und zementierte Analogisierung klagt. Und jeder weiß, es wurde bislang noch immer schlimmer.

Bevor heute allein eine simple Ladesäule an den Berliner Straßenrand gebracht werden kann, müssen in dieser Stadt wenigstens vier Behörden zustimmen. Umso mehr darf man da über das prognostizierte Wirtschaftswachstum staunen. Es zeigt aber zugleich, was möglich wäre.

Es geht schlicht um gute Voraussetzungen. Dafür, dass sich der Mittelstand entfalten kann. Dass öffentliche Aufträge nicht an den billigsten Anbieter vergeben werden und die Berliner Industrie in dieser Stadt eine Perspektive hat. Dass Mercedes bleibt und Siemens auch, und Berlin als Gründer- und Wissenschaftsstadt attraktiv bleibt. Start-ups sollen weiterhin vor allem in dieser Stadt gegründet werden, weil sie hier das befeuernde Umfeld finden, das es nirgendwo sonst gibt: Künstliche Intelligenz (KI), neue Medizin und Wasserstoff-Technologien als Hauptstadt-Originale. Made in Berlin.

Und da die Wirtschaftssenatorin zugleich auch das Energieressort dieser Stadt führt, ist parallel noch die gesamte städtische Energieversorgung umzubauen. Franziska Giffey wird den Rückkauf der Fernwärme von Vattenfall unter Dach und Fach bringen müssen, Milliarden in energetische Gebäudesanierung stecken und künftig auch Windstrom von Berliner Dächern holen. Viel Erfolg. Jochen Knoblach

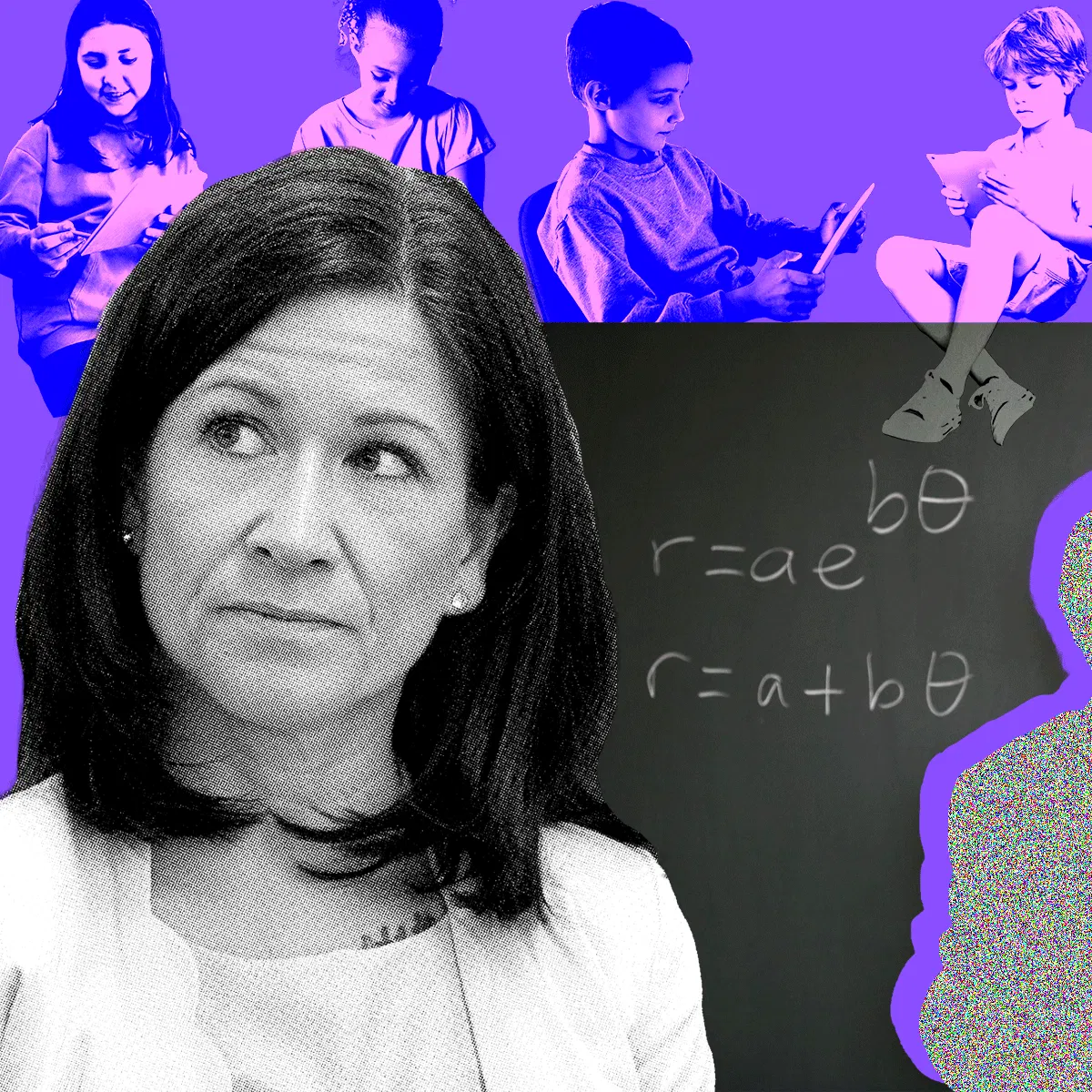

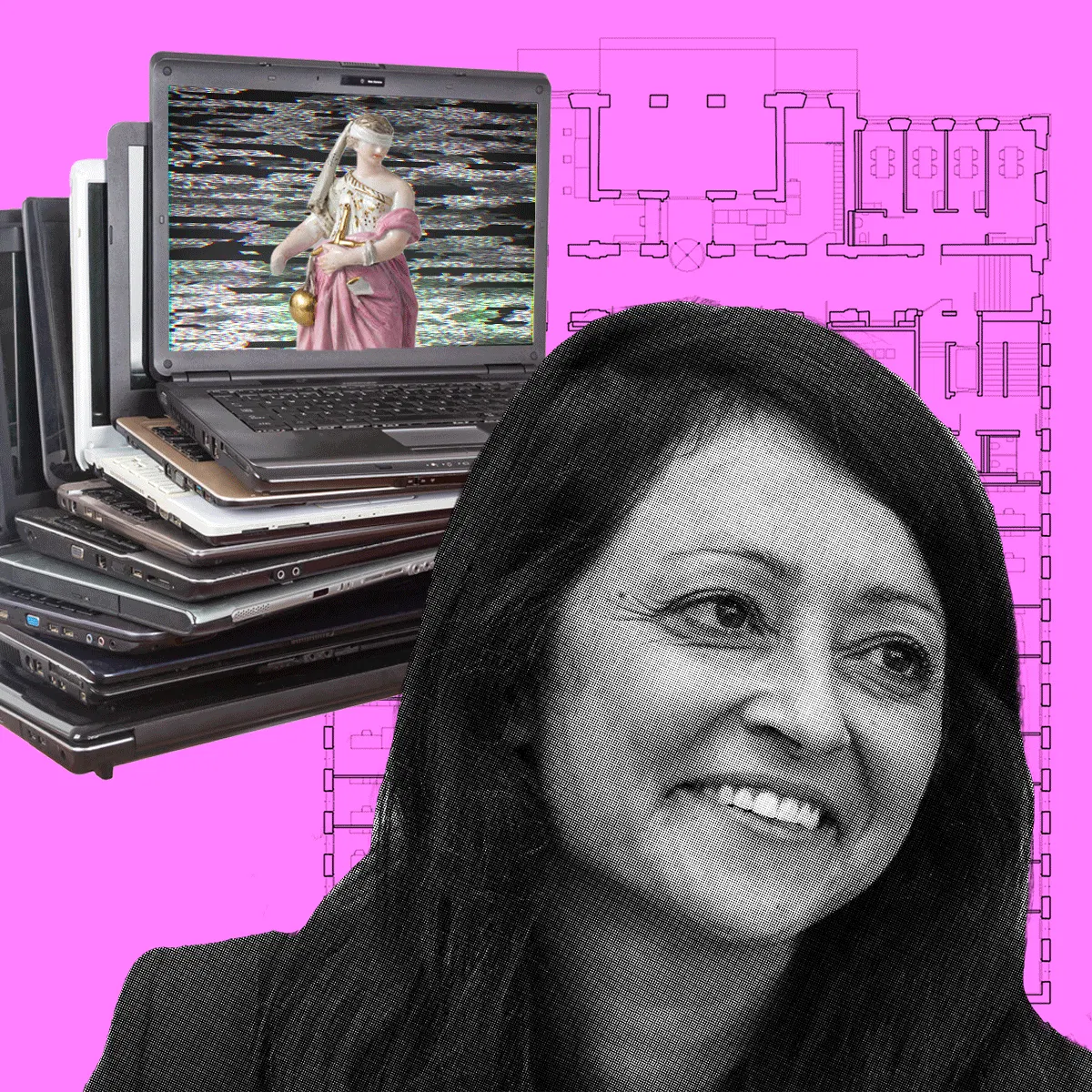

Bildung: Katharina Günther-Wünsch (CDU)

27 Jahre lang war die Berliner Bildungsverwaltung in den Händen der SPD, viel zu lange, und die Bilanz fällt am Ende katastrophal aus. Nun übernimmt das Ressort die CDU, die gebürtige Dresdnerin und Lehrerin Katharina Günther-Wünsch wird Berlins neue Bildungssenatorin. Sie ist wie bereits ihre Vorgängerin Astrid-Sabine Busse eine Frau aus der Praxis: Die 40-Jährige, sie lebt in Mahlsdorf-Kaulsdorf, war stellvertretende Schulleiterin in Neukölln an der Walter-Gropius-Schule.

Die Wunsch- und Erwartungsliste an die CDU-Senatorin ist lang, von vielen Seiten. Und die Situation ist ziemlich verfahren: Es knirscht an allen Ecken und Enden. Stichwort Lehrermangel, der derzeit in der Hauptstadt auch an der dringend nötigen Ausbildungsoffensive krankt – Anfang des neuen Schuljahrs fehlten 900 Pädagogen trotz vieler Quereinsteiger. So ist der Vorsatz, bessere Bildung zu bieten, nicht zu stemmen.

Außerdem verlassen immer noch viel zu viele die Berliner Schulen ohne Abschluss. Vorschlag: Wie wäre es damit, die Lehrer noch stärker durch Sozialarbeiter zu entlasten, damit diese sich auf ihren Job konzentrieren können, den Kindern und Jugendlichen was beizubringen? Denn auch bei den Leistungen sieht es schlecht aus: In Deutsch und Mathe liegen die Berliner Kinder schon seit Jahren unter dem Bundesdurchschnitt.

Weitere Baustellen sind akute Entlastungsmaßnahmen für die Schulen, Kitas, Hochschulen und die soziale Arbeit in der Stadt – sowie Ideen für eine Verbesserung der Personalsituation ebenda.

Auch in der Digitalisierung hapert es. Sei es bei Dienst-Laptops für Lehrerinnen und Lehrer oder Tablets für die Schüler. Bisher sind erst 144 von 645 allgemeinbildenden Schulen mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet worden.

Es ist ein weites, schwer zu beackerndes Feld. Katharina Günther-Wünsch weiß das, spricht selbst von einem notwendigen Neuanfang – und setzt dabei auf mehr Bildungsqualität. Dafür braucht sie aber auch Zeit und bis Ende der Legislatur sind es nur dreieinhalb Jahre.

Eines wird die neue Bildungssenatorin allerdings ziemlich bald den Lehrerinnen und Lehrern erklären müssen. Warum es für sie so wichtig ist, Religion wieder als ordentliches Schulfach einzuführen. Ob das wirklich noch zeitgemäß ist. Und ob die Stärkung von Gymnasien im Vergleich zu Gemeinschaftsschulen wirklich zu Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit, so die Schlagworte der CDU im Wahlkampf, führt. Wenn sich mehr um Inhalte und bessere Bedingungen gekümmert wird, dann ist das prima. Anne-Kattrin Palmer

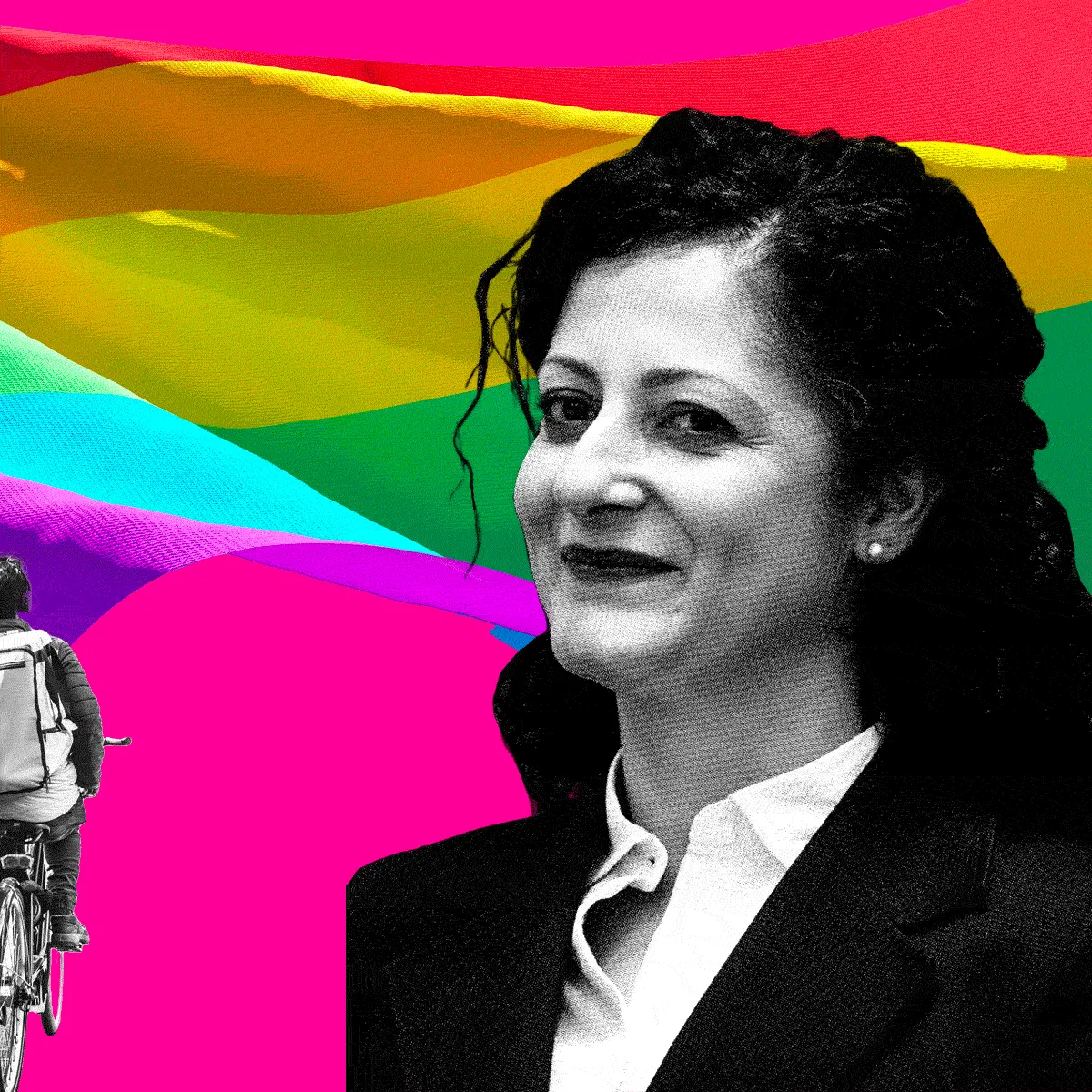

Arbeit und Soziales: Cansel Kiziltepe (SPD)

Ein „diskriminierungsfreies und vielfältiges Stadtleben sichern“ lautet eine der offiziellen Aufgabenbeschreibungen für die neue Senatorin für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung, Cansel Kiziltepe von der SPD. Das klingt erst mal wolkig nach Kirchentagsharmonie, bedeutet übersetzt aber, in Berlin endlich dafür zu sorgen, dass Minderheiten aus migrantischen Verhältnissen, LGBT und andere Gruppen angstfrei durch den Alltag dieser Stadt gehen können, ohne weitere Ausgrenzung erfahren zu müssen.

Denn obwohl sich Berlin gerne als weltoffene und diverse Metropole präsentiert, ist es keine Selbstverständlichkeit für Migranten, in jedem Stadtteil gefahrlos über die Straße gehen zu können, ohne angefeindet, schlimmer, Gewalt ausgesetzt zu sein. Selbiges gilt für Trans*, die wiederum in bestimmten migrantisch geprägten Stadtteilen immer wieder Beleidigungen und körperlicher Gewalt ausgesetzt sind. Eine Senatorin für Antidiskriminierung muss sich also ebenfalls an Zahlen messen lassen, denn seit Jahren steigen Angriffe auf Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt aus rassistischen, antisemitischen oder Motiven gegen die sexuelle Orientierung. „Eine:n Queer-Beauftragte:n“, wie ihn der Koalitionsvertrag fordert, wäre also konsequenterweise in Kiziltepes Ressort anzusiedeln. Sollte der Posten überhaupt zustande kommen.

Doch das ist nicht die einzige Mammutaufgabe, der sich die 47-jährige Kreuzbergerin stellen muss. Als Senatorin für Arbeit und Soziales muss sie sich ebenfalls um die Arbeitsbedingungen im Niedriglohnsektor, beispielsweise bei den Fahrern von Lieferdiensten, und die Einhaltung des Mindestlohns kümmern, was indirekt wieder mit ihrer Tätigkeit als Antidiskriminierungsbeauftragte zu tun hat: Soziale Ungerechtigkeit ist erwiesenermaßen ein nicht zu unterschätzender Trigger für diskriminierende Taten, oft gegen marginalisierte Gruppen wie beispielsweise Obdachlose. Womit wir beim nächsten Punkt von Kiziltepes Agenda wären: die Bekämpfung der Obdachlosigkeit, die in den vergangenen Jahren ebenfalls stetig zugenommen hat und die mittlerweile im öffentlichen Raum zu einem großen Problem geworden ist.

Zu guter Letzt muss sich Cansel Kiziltepe noch um einen Punkt kümmern, der schon ausreichen würde für einen Fulltime-Job: alle Geflüchteten, die nach Berlin kommen, anständig unterzubringen. Das dürfte eine der größten Herausforderungen für die neue Senatorin sein. Marcus Weingärtner

Gesundheit und Wissenschaft: Ina Czyborra (SPD)

Bis 2030 werden Prognosen zufolge in Berlin insgesamt rund 10.000 Beschäftigte in der Kranken- und der Altenpflege fehlen. Von den vielen Baustellen der Gesundheitssenatorin Ina Cyborra (SPD) dürfte dies eine der größten sein. Zwar liegt dieses Feld nicht allein in der Hand der Landespolitik, insbesondere bei den Kliniken bestimmt der Bund den Rahmen, doch befindet sich mit den Einrichtungen der Charité und von Vivantes etwa die Hälfte der Krankenhäuser in kommunalem Besitz. Ihnen fällt weiter eine Vorreiterrolle zu, was flexible Arbeitsbedingungen, angemessene Bezahlung, Qualifikation und Ausbildung angeht, um die Berufsflucht in der Pflege zu stoppen und die Branche attraktiv zu machen.

Diese Herausforderung ist umso größer durch den wirtschaftlichen Druck, den nicht nur die Inflation erzeugt, sondern auch die bevorstehende Klinikreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Unter den Trägern der 60 Krankenhäuser herrscht Unruhe, geht vor allem unter kleineren Häusern die Angst um, herabgestuft zu werden und finanziell in den roten Bereich zu rutschen.

Der Rettungsdienst muss in der stetig wachsenden Stadt neu aufgestellt werden mit einer gemeinsamen Leitstelle der Feuerwehr und der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Schwere, akut stationär zu behandelnde Fälle müssen frühzeitig von leichten, ambulant zu versorgenden getrennt werden. Denn im Rettungsdienst fehlen mehr als 1000 Mitarbeiter und etliche Rettungswagen. Ob eine „Laufbahn Rettungsdienst“ hilft, wie ihn die Koalition anstrebt, bleibt abzuwarten. Feuerwehrleute kritisieren eine solche Ausbildung als zu einseitig. Für weitere Entlastung könnten dagegen Anbieter von Krankentransporten sorgen.

In den Außenbezirken herrscht Mangel an Hausarztpraxen. Die KV versucht, mit eigenen Praxen und Prämien dem entgegenzuwirken, wird das Problem aber ohne Hilfe der Politik nicht lösen können. Die muss einen Strukturwandel moderieren, denn die in Selbstständigkeit betriebene Praxis erhält zunehmend Konkurrenz durch das Modell der niedergelassenen Ärzte als Angestellte. Dieses Modell favorisieren vor allem junge Mediziner. Die Tendenz machen sich Unternehmen mit starken finanziellen Interessen zunutze, Finanzinvestoren, die in Berlin attraktive Fachgebiete erobern und zum Beispiel in der Radiologie auf dem Weg zum Oligopol sind.

Bleibt der allergrößte Treiber von Problemen im Gesundheitswesen: die alternde Gesellschaft. In keinem Bereich wirkt er sich derart gravierend aus. In Kürze geht die geburtenstarke Generation der Babyboomer in Rente: Mediziner, Pflegekräfte, Therapeuten gilt es zu ersetzen, gleichzeitig werden sie irgendwann selbst zu potenziellen Patienten oder Pflegefällen. Ohne digitale Entlastung wird dieser Wandel nicht gelingen. In Berlin gibt es etliche Start-ups, die sich auf diesem Feld engagieren. Den Rahmen für kreative Lösungen muss die Landespolitik schaffen. Christian Schwager

Wissenschaft

In der Wissenschaft hat sich Berlin in den vergangenen Jahrzehnten gemausert. Unter anderem entstanden neue Zentren und Verbünde in der Spitzenforschung, die international konkurrenzfähig sind, etwa auf dem Gebiet der Medizin. Doch damit Berlin sich zu einer weltweit führenden Wissenschaftsmetropole weiterentwickeln kann, braucht es vor allem zwei Dinge: erstens bessere Karrierechancen für junge Forscher an den Unis und Instituten und zweitens bessere Bedingungen für Spitzenforscher aus aller Welt.

Dabei geht es unter anderem um mehr Diversität bei Bewerbungen, damit mehr Wissenschaftler nach Berlin ziehen und die Vielfalt gefördert wird, wie es etwa jüngst die Plattform „Berlin Research 50“ vorschlug. Es braucht auch bessere Aufstiegschancen für junge Forscher. Kleine und interdisziplinäre Forschungsvorhaben müssen stärker gefördert werden. Dazu braucht es bessere Rahmenbedingungen, Spin-offs aus der Wissenschaft – also für die Umsetzung von Ideen in der Praxis.

Hochschulen und außeruniversitäre Forschung müssen stärker vernetzt werden– etwa durch gemeinsame Berufungen. Damit sollen zentrale Themenfelder wie Künstliche Intelligenz, Quantentechnologie, Gesundheit, Klimawandel und Biodiversität vorangebracht werden. Die Infrastruktur für exzellente Forschung muss sich verbessern. Räume, modernste Labore und Computertechnologie sollten geschaffen werden, die allen Forschungseinrichtungen offen stehen. Torsten Harmsen

Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen: Christian Gaebler (SPD)

In der Wohnungsbaupolitik gehört es zu den vordringlichen Aufgaben des neuen Senators Christian Gaebler von der SPD, den Bau von bezahlbaren Wohnungen anzukurbeln. Außerdem muss er dafür sorgen, dass der Mietanstieg in den bestehenden Wohnungen gebremst wird – um die Mieter in Zeiten hoher Energiekosten vor einer finanziellen Überforderung zu bewahren.

Die Ankurbelung des Wohnungsbaus ist jedoch so schwierig wie lange nicht. Aufgrund von Inflation, hohen Baukosten und gestiegenen Zinsen sind viele geplante Bauprojekte inzwischen unwirtschaftlich geworden. Es droht ein Einbruch des Wohnungsneubaus. Gerade in Berlin wächst jedoch der Bedarf an bezahlbaren Wohnungen weiter. So bitter es ist: Es wäre schon ein Erfolg, wenn die zuletzt prognostizierten Fertigstellungzahlen von rund 16.500 Wohnungen für 2022 in Berlin für die kommenden Jahre gehalten werden können.

Die Aufgabe für den neuen Senator wird darin bestehen, notleidende Neubauprojekte in vertretbarem Rahmen zu unterstützen, um deren Fertigstellung abzusichern. Wenn sich die Möglichkeit bietet, könnten landeseigene Wohnungsunternehmen begonnene oder vor Baubeginn stehende Vorhaben übernehmen, um sie zu Ende zu bringen. Das gilt insbesondere für die rund 65.000 Wohnungen aus dem sogenannten Bauüberhang in Berlin. Das sind Wohnungen, deren Bau bereits genehmigt wurde, die aber noch nicht fertiggestellt worden sind. Die Zahl ist gigantisch groß. Und sie zeigt, dass in der Stadt erst mal über Jahre hinweg Grundstücke mit vorhandenen Genehmigungen bebaut werden können, ohne dass Berlin eine Bebauung des Tempelhofer Feldes in Betracht ziehen muss.

Klar ist: In einer Zeit, in der private Unternehmen die Realisierung von Bauprojekten stoppen oder zurückstellen, muss die neue Landesregierung eine stärkere Rolle im Neubau übernehmen. Allerdings gilt auch hier: Es muss alles im finanziellen Rahmen bleiben. So muss Berlin zwar den Bau von 5000 Sozialwohnungen jährlich fördern, zugleich aber darauf achten, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen. Zur Not muss es im Gegenzug für eine höhere Förderung längere Sozialbindungen geben.

Um Mieter besser vor überzogenen Forderungen der Vermieter zu schützen, muss der Senat sein Versprechen einlösen, und eine Prüfstelle zur Einhaltung der Mietpreisbremse einrichten. Zugleich muss er sich – wie im Koalitionsvertrag angekündigt – rasch dafür einsetzen, dass auf Bundesebene der Anstieg der Mieten begrenzt, Mieter besser vor Eigenbedarfskündigungen geschützt und eine Obergrenze bei Indexmietverträgen eingeführt wird. Ulrich Paul

Umwelt, Mobilität und Klimaschutz: Manja Schreiner (CDU)

Das ist kein Mitleid, sondern eine Feststellung. Manja Schreiber, die neue Senatorin für Umwelt, Mobilität und Klimaschutz, übernimmt ein schwieriges Amt. Fast alle Berliner halten sich für Verkehrsexperten. Jeder hält seine Bedürfnisse für vorrangig, keiner will die Vorfahrt oder gar den Platz auf der Straße abgeben, Debatten werden schnell ideologisch. Zufriedene Autofahrer gibt es in Berlin ebenso wenig wie Radfahrer, die sich sicher fühlen. Frieden ist nicht in Sicht, auf den Straßen wird es voller und voller. Was kann Manja Schreiner, promovierte Juristin aus Mecklenburg gebürtig, da bewirken?

Eigentlich ist klar, in welche Richtung die Reise auch in Berlin gehen müsste. Straßenraum, der heute noch mehrheitlich von Autos belegt wird, die oft tagelang nicht bewegt werden, muss neu verteilt werden. Einer größeren Effizienz des Verkehrssystems würde es auch dienen, wenn das Netz von Schienenstrecken und Busspuren schneller als bisher ausgebaut wird. Längst haben andere große Städte wie Paris und New York damit begonnen, ihre Innenstädte menschen- und klimafreundlicher zu gestalten. Die Erderhitzung lässt den Kommunalpolitikern auf der ganzen Welt keine andere Wahl.

Während des Wahlkampfs haben CDU und SPD aber deutlich gemacht, dass sie anders als die Grünen den Berliner Autofahrern mehr Aufmerksamkeit schenken wollen. Dabei ist Berlin keine Autostadt. Berlin ist besonders, denn der Motorisierungsgrad ist rekordverdächtig niedrig, und der Anteil des Nah-, Fuß- und Radverkehrs an allen zurückgelegten Wegen erreicht einen viel höheren Wert als der des Autos. Die Senatorin wird unter Beweis stellen müssen, dass das Bekenntnis zu einem neuen Miteinander nicht nur für Kraftfahrer gilt. Manja Schreiner wird moderieren und zeigen müssen, dass es ihr um den ganzen Mobilitätsmix geht – wie sie es bereits angekündigt hat.

Viel wäre schon gewonnen, wenn der neue Senat bislang Erreichtes nicht zunichtemachen würde. Wenn sie die Menschen, die in mühevoll aufgebauten Strukturen nun endlich Projekte auf die Zielgerade bringen, weiterarbeiten ließe. Dass der Koalitionsvertrag stattdessen vorsieht, mehrere Straßenbahnprojekte nach jahrelangen komplizierten Vorbereitungen nun plötzlich auf den Prüfstand zu stellen und eventuell zu kippen, ist inakzeptabel. Den Ausbau des U-Bahn-Netzes in Angriff zu nehmen, ist richtig, doch es wird lange dauern, bis sich Erfolge zeigen.

Anstatt sich in Vergangenheitsbewältigung zu bekämpfen und sich in einem fruchtlosen Wünsch-dir-was zu verzetteln, sollte Manja Schreiner ihre Fähigkeiten nutzen, die sie als Hauptgeschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg unter Beweis gestellt hat. Als da wären: Schwerpunkte setzen. Dinge nach vorn bringen. Planen und Bauen ermöglichen. Wenn es eines symbolischen Aktes bedarf, um ihre Mitstreiter zu überzeugen, könnte sie den ungeliebten Fußgängerbereich in der Friedrichstraße aufheben – solange es am Hackeschen Markt einen neuen gibt. Peter Neumann

Finanzen: Stefan Evers (CDU)

Man vergisst es schnell angesichts der Jubelmeldungen über die wirtschaftliche Gesundung Berlins, den Wandel des Armenhauses der Republik zu einem Bundesland im prosperierenden Mittelfeld, dem überfälligen Abschied vom „arm, aber sexy“: Berlin hat immer noch Schulden. Sehr hohe Schulden. „Wir liegen bei rund 66 Milliarden Euro“, sagte jüngst der scheidende Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) und schob ein „leider“ hinterher.

Nun haben Stadtstaaten wegen ihrer Bevölkerungsstruktur und deren Bedürfnissen an sozialer, kultureller, medizinischer, verkehrlicher etc. pp. Versorgung stets mehr Schulden als Flächenländer. In Berlin sind dies pro Kopf 16.897 Euro, nur das deutlich kleinere Hamburg (19.106 Euro) und der vergleichsweise winzige Spitzenreiter Bremen (schwindelerregende 53.834 Euro) haben mehr. Bundesweit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei 7700 Euro.

Horrend sind diese Zahlen und besorgniserregend, schließlich schränkt allein der Zinsendienst den Entscheidungsspielraum nachfolgender Generationen ein. Doch so absurd es klingt: Der neue Finanzsenator Stefan Evers von der CDU muss unbedingt dem Wunsch widerstehen, die Schulden massiv zu tilgen. Er muss im Gegenteil dafür geradestehen, dass das Land Berlin weiter mehr Geld ausgibt: für zeitgemäße Infrastruktur und vernünftig eingesetztes Personal.

Es ist eine Binse, dass man in schweren Zeiten nicht spart. Zuletzt hat sich das bei der Bewältigung der Corona-Krise für unzählige kleine Unternehmen bewährt. Auch die vielfältige Unterstützung diverser Wirtschaftsbranchen im ersten Ukrainekrieg-Winter war erfolgreich.

Ein Anfang ist gemacht. Es ist gut, dass sich Schwarz-Rot unter Co-Federführung von Stefan Evers dazu bekannt hat, ein Sondervermögen von bis zu 10 Milliarden Euro aufzulegen. Berlin will, soll und muss sich für den Klimawandel wappnen. Öffentliche Bauten sollen energetisch saniert, der Fuhrpark elektrifiziert werden.

Dafür braucht jeder verantwortliche Finanzer ein starkes Kreuz. Vor allem, wenn mal wieder das weiß-blaue Provinztheater aus dem Hause CSU das Stück von der ach so verschwenderischen Hauptstadt, die angeblich auf Kosten aller anderen das Geld fröhlich aus dem Fenster pfeffert, auf den Spielplan hebt. Evers muss dann stark sein. Und er soll sich wehren, am besten scharfzüngig. Das bayerische Geblöke nervt.

Zum Glück ist Evers ein Mann des klaren, aber auch einsortierenden Wortes. Das hat er im Wahlkampf oft genug bewiesen, als seiner CDU wahlweise Rückständigkeit, Bräsigkeit oder Rassismus vorgeworfen wurde. Er hat sich gewehrt und dagegen verwahrt. Diese Fähigkeiten wird er jetzt gut gebrauchen können. Elmar Schütze

Justiz: Felor Badenberg (parteilos)

Die neue Justizsenatorin wird sich in Berlin erst mal mit den ganz elementaren Erfordernissen einer funktionierenden Verwaltung konfrontieren müssen. Denn daran krankt die Berliner Justiz zurzeit am allermeisten. Die Technik in den Gerichtssälen ist altertümlich. Wie chaotisch es werden wird, wenn in zwei Jahren die digitale Akte auf veraltetete Windows-Programme treffen wird, kann man sich vorstellen. Aber auch in digitale Sicherheit muss investiert werden. Hatte doch ein Cyberangriff schon mal das Kammergericht lahmgelegt.

Es fehlen aber auch schlicht Räume in den Gerichtsgebäuden. Manche Prozesse ziehen sich allein aus dem einfachen Grund endlos hin, weil Säle fehlen, in denen verhandelt werden könnte.

Das Problem ist lange bekannt. Im Koalitionsvertrag wird nun angekündigt, dass die Strafverfolgungsbehörden und Strafgerichte besser ausgestattet werden sollen. Amtsanwaltschaft und Staatsanwaltschaft sollen in Moabit zusammengehen. Alles Weitere ist aber weich formuliert. „Die Koalition prüft zudem die Möglichkeit der Einrichtung weiterer Hochsicherheitssäle auf dem Campus Moabit und an weiteren Standorten“, heißt es da.

Der von der Vorgängerregierung geplante Abriss eines Parkhauses zugunsten eines Neubaus ist offenbar vom Tisch. Das wird zumindest die Stimmung bei vielen von außerhalb einfliegenden Kräften der Berliner Justiz verbessern.

Apropos Stimmung: Die müsste auch rein kommunikativ verbessert werden. Wie man hört, fühlte sich zum Beispiel die Staatsanwaltschaft von Badenbergs Vorgängerin Lena Kreck (Linke) nicht ausreichend gewürdigt. Zu gemeinsamen Treffen ist es offenbar nie gekommen.

Fehlende Richter und Staatsanwälte sind dagegen ein handfestes Riesenproblem. Allein am Landgericht sollen zurzeit 30 Richterstellen unbesetzt sein. Dabei wird es absehbar noch schlimmer werden, denn wie im Bundesgebiet läuft auch in Berlin eine Pensionierungswelle. Die letzte Regierung hat sich zwar schon bemüht, aber Mangel gibt es beim Personal weiterhin wie übrigens auch bei den Justizvollzugsbediensteten.

In den Gefängnissen könnte es Entlastung bringen, wenn Justizminister Marco Buschmann (FDP) sein Vorhaben umgesetzt hat und die Ersatzfreiheitsstrafen für nicht gezahlte Strafen etwa nach dem Schwarzfahren reduziert hat. Dass es hier zu Veränderungen kommen wird, ist absehbar. Denn auch die Koalitionäre wollen Arbeit statt Strafe verstärken.

Bliebe zu guter Letzt noch ein Wunsch in eigener Sache: Journalisten sollte es erlaubt sein, in Gerichtssälen einen Laptop zu benutzen. Die bisherige Regelung ist aus der Zeit gefallen. Julia Haak

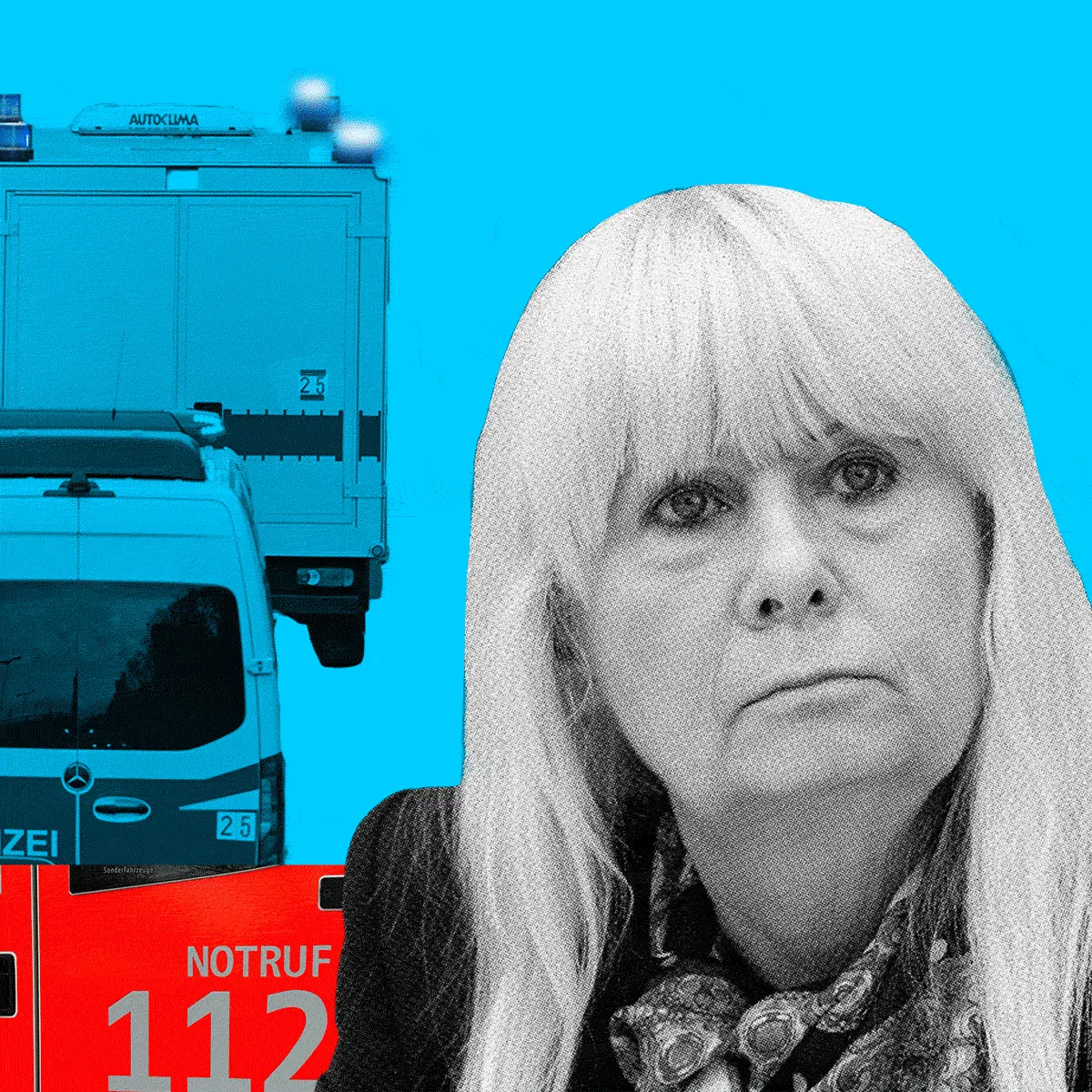

Inneres: Iris Spranger (SPD)

Rechnerisch 193-mal am Tag wird in Berlin ein Mensch Opfer eines Rohheitsdeliktes wie Raub, gefährlicher, schwerer oder einfacher Körperverletzung. Das mag man relativieren und ins Verhältnis zur Einwohnerzahl setzen und dazu, wie viele Millionen Menschen täglich heil zur Arbeit kommen und zurück. Aber das Sicherheitsgefühl ist schlecht, wie man in einer Wochenend-Nacht in der S- oder der U-Bahn selbst testen kann. Oder nachts auf der Karl-Marx-Straße. Oder in den unzähligen vermüllten Ecken, wo man eine Ahnung davon bekommt, dass sich ordnende Kräfte von hier zurückgezogen haben und der Staat aufgegeben hat. Müll, Verwahrlosung und Drogenkonsum in der Öffentlichkeit gehören zusammen. Und hier sind Senat und Bezirke verantwortlich. Wenn Innensenatorin Iris Spranger erfolgreich sein will, muss sie hier ansetzen. Die Chancen dafür stehen gut. Denn im Aufsichtsrat der Berliner Stadtreinigungsbetriebe sitzt die Wirtschaftssenatorin – ab demnächst Franziska Giffey, Iris Sprangers Parteifreundin.

Die Berliner Kriminalstatistik zählt für das vergangene Jahr 519.827 Straftaten. Das ist ein Zuwachs um 7,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr und auch 6401 Delikte mehr als 2019, als Corona noch nicht das öffentliche Leben lahmlegte. Mit seiner geringen Aufklärungsquote bildet Berlin bundesweit das Schlusslicht.

In den kommenden Jahren hat Iris Spranger einige Großbaustellen. Sie muss die Personalgewinnung bei Polizei und Feuerwehr vorantreiben. Sie muss die angekündigten Änderungen des Polizeigesetzes hinbekommen, die die Beamten auf der Straße in die Lage versetzen sollen, auch durchgreifen zu können – sei es bei Krawalldemos, die die sogenannte „öffentliche Ordnung“ stören. Sei es bei Einsätzen gegen häusliche Gewalt.

Die nächste Großbaustelle ist die Notfallrettung bei der Berliner Feuerwehr. Die weitere Überarbeitung des Rettungsdienstgesetzes muss kommen, wenn sich die Zustände im Rettungsdienst aus dem vorigen Jahr nicht wiederholen sollen. Damals herrschte so gut wie jeden Tag „Ausnahmezustand Rettungsdienst“, und zeitweise war nicht ein Rettungswagen in der Stadt verfügbar.

Zur Verwaltung, die ebenfalls in den Bereich der Innensenatorin fällt, steht im Koalitionsvertrag: „Wir stellen unsere Berliner Verwaltung so auf, dass sie mit innovativen Dienstleistungen und gutem Kundenservice für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt da ist. Die notwendigen Schritte für eine grundlegende Verwaltungsreform bringen wir voran.“ Na dann mal los, Frau Spranger! Andreas Kopietz

Kultur: Joe Chialo (CDU)

Die Kassen mögen nach zwei Pandemiejahren leer sein, doch die Aufgabe des neuen Kultursenators muss es sein, die Kulturhaushalts-Milliarde zu knacken. Nur so kann verhindert werden, dass die Kultur in Zeiten der Inflation und der steigenden Tarife ausblutet. Joe Chialos Vorgänger Klaus Lederer von der Linken hat es in seiner Amtszeit geschafft, den Kulturetat um 58 Prozent zu steigern. Waren es 2017 noch 589 Millionen Euro, stehen wir jetzt bei 928 Millionen Euro. Mit der Milliarde würde Joe Chialo gerade so den Inflationsausgleich schaffen. Es wäre also auch über die Milliarde noch aus noch Luft nach oben. Sagen wir es so: Eine Milliarde verschafft dem Kultursenator eine gute Schlagzeile. Aber nicht in der Berliner Zeitung. Wir sagen: Eine Milliarde ist das Mindeste!

Im Koalitionsvertrag ist viel von Evaluierung und Überprüfung die Rede. Sind damit Abschaffung, Einsparung und Co. gemeint? Sie sollten, lieber Herr Chialo, den nebulösen Jargon der Absichtserklärungen schnell in konkrete Vorhaben umwandeln.

Jetzt möchten wir noch auf ein paar anstehende Personalfragen aufmerksam machen. Die Barenboim-Nachfolge an der Staatsoper ist noch ungeklärt. Bei der Besetzung bitte nicht nur auf das Orchester hören, sondern auch andere Gesichtspunkte in Betracht ziehen. An einigen wichtigen Berliner Theatern laufen die Intendantenverträge aus. Shermin Langhoffs Vertrag am Gorki und René Polleschs Vertrag an der Volksbühne laufen noch bis 2026, der von Oliver Reese am Berliner Ensemble bis 2027. Höchste Zeit, sich damit zu beschäftigen.

Aus kulturpolitischen Gesichtspunkten muss der Kultursenator den von seiner Partei favorisierten Ausbau der A100 stoppen. Wird diese Stadtautobahn wirklich bis zur Storkower Straße verlängert, werden so wichtige Berliner Clubs wie das About Blank, Wilde Renate, Else, Oxi, Void und Club Ost zerstört und noch andere Kulturorte. Ein Kultursenator, der mal als Türsteher gearbeitet hat, sollte wissen, wo hier die Prioritäten zu setzen sind.

Bedroht ist die Künstlerszene auch durch die steigenden Miet- und Immobilienpreise. In Berlin wird es eng und 40.000 Bildende Künstler aus aller Welt gieren nach Ateliersicherheit. Unterstützen Sie das Bündnis „Kulturräume Berlin“! Noch immer nicht ganz sicher gerettet sind die Rieckhallen. Das Land Berlin hat der CA Immo konkrete Tauschgrundstücke dafür angeboten: eines am Humboldthafen und eines an der Chausseestraße 60. Das Unternehmen hat akzeptiert, der Tauschvertrag ist bereits beim Notar unterzeichnet. Aber nun muss er ratifiziert werden.

Und wenn es schon eine Helmut-Kohl-Straße sein muss, wie im Koalitionsvertrag angekündigt, dann sorgen Sie doch dafür, dass die Heinrich-von-Treitschke-Straße in Steglitz nach Kohl benannt wird. Der Historiker Treitschke prägte einst den antisemitischen Satz „Die Juden sind unser Unglück“. Käme der Name dieses Antisemiten weg, würde man in Berlin vielleicht sogar eine Helmut-Kohl-Straße akzeptieren. Das Kulturressort

Regierender Bürgermeister: Kai Wegner

Kai Wegner wird über sich hinauswachsen müssen. Anders kann er die hohen Ansprüche, die an jeden Regierenden Bürgermeister gestellt werden, nicht erfüllen. Bisher war der CDU-Spitzenkandidat vor allem darauf bedacht, keine Fehler zu machen. Die Konkurrenz machte so viele, dass das Wegner oft leichtfiel.

In seinem neuen Amt muss der 50 Jahre alte Spandauer aber aus eigener Kraft glänzen, Berlin nicht nur nach innen, sondern auch nach außen vertreten. Wir reden hier ja nicht über irgendein Amt. Wegners Vorgänger hießen unter anderem Brandt und von Weizsäcker. Es geht um die Spitze der größten Stadt des Landes, der einzigen echten Metropole Deutschlands, es geht um Berlin. Die Bürger werden diesen Anspruch zu Recht an ihn richten.

Wegner hat im vergangenen halben Jahr gezeigt, dass er überraschen kann. Der Mann, den bis vor drei Monaten die Hälfte der Berliner nicht einmal kannte, bestritt erfolgreich drei Wahlkämpfe. Den ersten bis zum 12. Februar um die Stimmen der Bürger, den zweiten um die Gunst der möglichen Koalitionspartner und den letzten um das Votum der SPD-Mitglieder. Jeden hat er mit anderen Akzenten gewonnen.

Die Bürger wollten nach Silvester mehr Sicherheit und eine Stadt, die läuft, anstelle von defekten Utopien. SPD und Grüne gewann Wegner durch eine betont respektvolle, unaufgeregte Art. Wie sagte es der designierte Finanzsenator Stefan Evers von der CDU bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags: „Eine Vernunftehe kennt zumindest keine Eifersuchtsdramen.“ Die SPD-Basis überzeugte Wegner am Ende mit inhaltlichen Zugeständnissen. Doch in seiner neuen Rolle ist nicht nur Taktik gefragt. Die Menschen, die Wegner gewählt haben, wollen konkrete Veränderungen sehen.

Drei Dinge sollte Wegner dabei ins Zentrum rücken. Das erste ist die Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltung. Wegner muss den Ruck durch die Behörden jagen. Wenn Bürger in absehbarer Zeit problemlos Termine bei Ämtern kriegen und alles, was übers Internet möglich ist, remote erledigen können, ist viel geschafft. Außerdem muss der neue Regierende die Öffentliche Ordnung priorisieren. Für mehr Sicherheit wurde er gewählt. Hier hat er zu liefern. Und schließlich muss Wegner in der Verkehrspolitik einen neuen Ton finden. Ein Ende des Kriegs der Verkehrsteilnehmer gegeneinander herbeiführen.