Am Anfang stand die große Erschütterung einer ahnungslosen Berlinerin. Als solche hatte ich, eine Zugezogene, mich nach dreißig Jahren Leben in Friedrichshagen, Biesdorf-Nord, Friedrichshain und Kreuzberg tatsächlich gesehen – zehn Jahre Ost, zwanzig Jahre Ossi. An einem Wintertag im Jahr 2010 besuchte ich im Ephraim-Palais, dem zauberhaften, in den 1980er-Jahren am Rand des Nikolaiviertels wiederhergestellten Rokoko-Bau, die Ausstellung „Berlins vergessene Mitte. Stadtkern 1840–2010“. Mich traf der Schlag. Es ging um Berlins Gründungsort, also jenen Quadratkilometer, von dem aus sich die Stadt über fast 800 Jahre vom Fernhändlerlager in einem Sumpfgelände zur Metropole entwickelt hatte.

Andere Städte lieben und bewahren ihr historisches Zentrum, hegen und pflegen es. Dorthin zieht es Menschen aus den Wohnquartieren zum Leute-Treffen, Bummeln, Schauen, Verweilen: in Cafés und Läden, in Galerien mit schönen Dingen, auf gepflegte Plätze mit Grün, Skulpturen und Denkmälern. Berlin hingegen hat seine bauliche und seelische Mitte in mehreren Vernichtungswellen seinem Aufstieg zur modernen Millionenstadt geopfert. Das hatte ich an jenem Nachmittag im historischen Crashkurs gelernt.

Das ganze Elend am Molkenmarkt

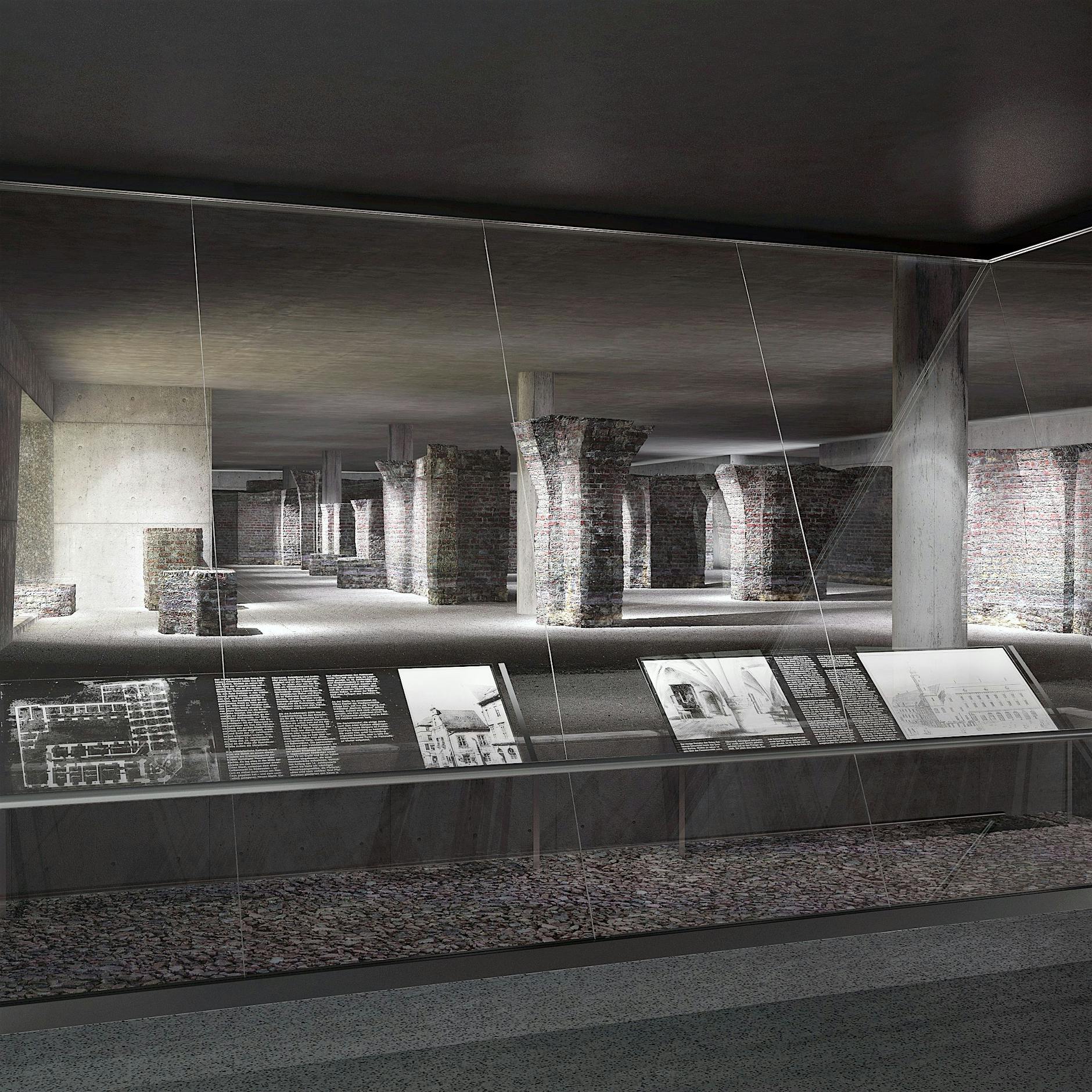

Noch schlimmer wurde es, als ich vor die Tür des Ephraim-Palais trat und das eben noch aus Bildern und Texten Erfahrene mit der Wucht der Wirklichkeit vor mir lag: der Molkenmarkt, der älteste Handelsplatz und einst Herzstück der Stadt mit Menschen, Marktständen, Münzprägestätte und Mühlenhofmeierei, der Zorn’schen Apotheke, dem Jüdenhof, Wirtshäusern und, wie die jüngsten archäologischen Ausgrabungen ergaben, der wahrscheinlich ältesten befestigten Straße Berlins – einem sechs Meter breiten, raffiniert konstruierten Bohlenweg vom Mühlendamm Richtung Stralauer Tor.

Jetzt stand mir das ganze Elend vor Augen: Asphaltwüste, Hunderte Autos, Lärm, ein für Menschen nicht nur ungemütlicher, sondern abweisender, hässlicher, gefährlicher Ort. Berlin hatte die Wiege seiner selbst, den Spreeübergang, zur Tabula rasa gemacht, zur Zone materieller und mentaler Verödung. Warum hatte ich das bis dahin nicht wahrgenommen?

So begann ein Eintauchen in die Berliner Geschichte, und die Begeisterung am Entdeckten wuchs. Bald erschien mir jeder Gang durch die Stadt als historischer Parcours: Die schwungvolle Kurve der S-Bahn vom Alexanderplatz zum Hackeschen Markt stand nun nicht mehr nur als Abfolge gemauerter Viaduktbögen da, sondern als Markierung für den Verlauf der nach dem Dreißigjährigen Krieg errichteten Bollwerke und Gräben der Festung Berlin. Namen wie Wallstraße erhielten Sinn und Zusammenhang. In der Hirtenstraße, die heute neben dem Haus des Berliner Verlags verläuft, lebten die Hirten, die vor den Stadtmauern das Vieh der Berliner Bürger hüteten.

Jetzt bewunderte ich beim Blick nach unten die genial angelegten Bürgersteige Berlins: in der Mitte die schweren, großen Platten aus Granit, Schweinebäuche genannt, weil ihre Unterseiten sich wie Hängebäuche ins Sandbett fläzen und stabil an Ort und Stelle bleiben. Drumherum erlauben leicht verlegbare Kalksteine, der Bernburger Rogen, einfachen Zugang zu unterirdisch verlaufenden Versorgungsleitungen. Der Blick nach oben nahm nun die Vielfalt der historischen Straßenbeleuchtung wahr – von der Schinkelleuchte bis zum Bischofsstab. Die Stadt wurde lesbar, Straße um Straße, Platz um Platz. Ein Riesenvergnügen im Alltag.

Das private Interesse bekam 2015 eine berufliche Dimension, als die Berliner Zeitung eine wöchentliche Seite Stadtgeschichte einrichtete, mit mir als zuständiger Redakteurin. Bei den Recherchen zu Artikeln (inzwischen etwa 400) über historische Ereignisse tauchten immer wieder Objekte auf, für die in den journalistischen Texten kein Platz blieb. Dabei erzählen diese Gegenstände doch so anschaulich, wie die Berliner ihr Gemeinwesen gestalteten, die Stadt wachsen ließen – und wieder einrissen. Als dann Dirk Palm, Verleger des BeBra Verlages (damals Elsengold), fragte, ob ich nicht Lust hätte, in einem Band solche Objekte zum Reden zu bringen, nahm das Buchprojekt seinen Lauf. Fast fünf Jahre hat die Arbeit gedauert.

Autorin: Maritta Tkalec

Erscheint im BebRa-Verlag, Berlin, am 12. September 2023

Umfang: 272 Seiten, mehr als 60 farbige Abbildungen

Preis: 28 Euro

Den Leitfaden bilden eher Prozesse, Kernereignisse der jeweiligen Epoche und die damit verbundenen Brüche. Die ersten Abschnitte umfassen lange Zeiträume – die Geschichte der Stadt begann ja recht gemächlich. Die nach den Befreiungskriegen gegen die napoleonische Fremdherrschaft 1813 einsetzende Beschleunigung spiegelt sich in der Aufteilung in immer kürzere Zeitabschnitte, vor allem im rasenden 20. Jahrhundert.

Geschichten voller Magie

Einiges steckt voller Magie. Auch das gibt es im eher rationalistisch verfassten Berlin – sei es wegen der Urtümlichkeit mancher Objekte wie im Fall des Schamanen-Geweihs von Biesdorf, des Grabsteins des Rabbiners Jona ben Dan in Spandau oder der Aura der geheimnisvollen Figuren des Berliner Totentanzes im Dialog mit dem Tod, die sich in der Kirche St. Marien auf wundersame Weise erhalten haben. Manchmal ergänzen Legenden die Fakten. Auch Legenden enthalten Spuren realer Geschehnisse, wenn auch in fantasievoll ausgeschmückter Form – wie in der Geschichte vom Neidkopf aus dem in den 1960er-Jahren fast vollständig abgerissenen Heiliggeistviertel, eines von ehemals vier Vierteln Alt-Berlins.

Noch eine Prise Mythos gefällig? Kann es Zufall gewesen sein, dass die 500 Jahre alte Glocke vom Berliner Dom, die einst den Pilgern der Wunderblutkirche zu Wilsnack erklang, ausgerechnet beim Totengeläut für die letzte deutsche Kaiserin, Auguste Viktoria, im Juni 1921 zersprang? Diese Fügung entzieht sich jeder Beweisführung.

Anderes ist leichter zu greifen: Schon auf den zweiten Blick erweist sich das Klischee von der sittenstrengen, von Untertanengeist und Militarismus getragenen wilhelminischen Kaiserzeit als absurd eindimensional. Etwa 900 Etablissements „mit allgemeiner Tanzerlaubnis“ lockten vor dem Ersten Weltkrieg zu Vergnügungen. Das wissenschaftliche, kulturelle und Geistesleben blühte, der – kolonial verzerrte – Blick in die Welt und auf deren Bewohner weitete sich, und die Leute sandten per Rohrpost einander Nachrichten im Blitztempo. Wie das funktionierte, lesen Sie im Text über die Rohrpostbüchse von 1900.

Heute erlebt man Berlin als dysfunktional. Viele als städtischer Standard erwartbare Leistungen werden mangelhaft erbracht. So viel allgegenwärtigen Schmutz haben sich bürgerliche Zeitalter nicht zugemutet. Wie lässt sich die Verwahrlosung erklären? Lieben die Berliner ihre Stadt nicht?

Mancher Grund für die emotionale Entfremdung der Bewohner von ihrem Gemeinwesen findet sich in der jüngeren Geschichte. Nach dem Sturz der Monarchie 1918 und erst recht nach den vom nationalsozialistischen Berlin ausgegangenen Menschheitsverbrechen wandte sich die Gesellschaft verstockt von der eigenen Vergangenheit ab. Sie akzeptierte die Beseitigung historischer Gebäude und Stadtgrundrisse und richtete alle Sinne, gelegentlich obsessiv, auf die helle Zukunft: die autogerechte Stadt, den massenhaften, ästhetisch auf Minimalniveau gedimmten sozialen Wohnungsbau.

Vom Krögel nach Germania

Seit Jahrzehnten toben Kämpfe um die Neugestaltung der Brachen in der Alten Mitte zwischen Rotem Rathaus und Marienkirche, auf dem Gelände des Heiliggeistviertels (heute Marx-Engels-Forum) und des Molkenmarkts. Sie schließen an alte Auseinandersetzungen an, die ihren Ausgang beim Straßendurchbruch für die ab 1885 angelegte Kaiser-Wilhelm-Straße (heute Karl-Liebknecht-Straße) nahmen und sich 1935 mit dem Abriss des mittelalterlichen Quartiers am Krögel fortsetzten.

Zur selben Zeit reiften die Pläne für die Welthauptstadt Germania, doch es gab keine diskussionsfähige Zivilgesellschaft mehr. In der von alliierten Bomben und sowjetischer Artillerie geformten Trümmerlandschaft von 1945 fanden Städteplaner ideale Voraussetzungen für die auf der Tabula rasa basierenden Utopie von der Neuen Stadt. Der Kollektivplan von Stadtbaurat Hans Scharoun sah 1946 genau eine solche vor. Wer die Entwürfe anschaut, den erfasst das Grauen.

So brutal kam es nicht, im Schrumpfformat lassen sich die gebauten Ideen im Hansaviertel besichtigen. Der Sprengung des Schlosses und dem Abriss der Bauakademie folgte die Entstuckung reich verzierter Gründerzeitfassaden. Nach 1990 entlud sich der politisch getriebene Wunsch nach Tilgung ikonischer Bauten der untergegangenen DDR im Abriss des Palasts der Republik oder des Ahornblatts, um zwei der wichtigsten zu nennen.

Jeder Wechsel der Herrschaftsform war seit 1918 mit einem Bilder- und Denkmal-Kehraus verbunden: So verschwanden die alten Fürsten, Feldherren und Gottesmänner aus der Puppenallee im Tiergarten und im nächsten Schub der monumentale Lenin vom Leninplatz. Dessen Kopf und seinen fürstlichen Nachbarn in der derzeitigen Altvorderen-Ablage in der Spandauer Zitadelle widmet sich einer der Texte.

All das betraf das gebaute, das steinerne Berlin; aber darin spiegeln sich die teils krassen Brüche, die die Einwohner der Stadt zu ertragen und zu bewältigen hatten.

Das begann im 15. Jahrhundert mit dem Einzug der Hohenzollern, als Kurfürst Friedrich II. (genannt Eisenzahn) die Macht der selbstständigen, reichen Berliner Patrizier brach, die Hanse-Mitgliedschaft der Stadt beendete und den Sprachwandel vom ursprünglich Niederdeutschen zum Neu-Berlinischen vollzog. Bald hatten die aus dem Fränkischen und Sächsischen zugezogenen Höflinge das Sagen – auch im buchstäblich-sprachlichen Sinn.

Mit den preußischen Reformen Anfang des 19. Jahrhunderts gingen Feudalherrschaft und Leibeigenschaft zu Ende, das Zeitalter des Bürgertums und der Proletarier zog herauf. Die Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 machte Berlin zur Reichshauptstadt. Die Novemberrevolution 1918/19, die Gründung von Groß-Berlin 1920, die Hyperinflation von 1923 stülpten abermals die Verhältnisse um, bis 1933 der verheerendste Bruch folgte, dessen Konsequenzen – Krieg, Kalter Krieg, Spaltung – noch immer nicht überwunden sind, auch wenn die Wiedervereinigung die schlimmsten Wunden geschlossen hat.

Wer ist ein „echter Berliner“?

Gravierende Änderungen lassen sich auch an der Bevölkerungsentwicklung ablesen: Den menschlichen Verlusten im Dreißigjährigen Krieg folgte ein rasanter Zuwachs: die Ansiedlung der Hugenotten, die Rückkehr der Juden, der Massenzuzug der Landbevölkerung. Wer war da ein „echter Berliner“? So ist es bis heute; nur die Hälfte der Stadtbewohner ist hier geboren. Migration bereichert die Stadt ohne Zweifel, aber eine Bürgerschaft mit ausgeprägtem Sinn für die Stadtgeschichte entstand so nicht.

Gleichwohl rauschte mit politischen Konjunkturen immer mal der Rückgriff aufs Historische nach oben. Als die deutsche Nation in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach konstituierenden Elementen und die neue Reichshauptstadt nach innerem Halt strebten, blühte für ein paar Jahrzehnte das Geschichtsbewusstsein. Auch die Berliner Bürger suchten nach gemeinsamem historischen Grund – und schufen das Märkische Museum. Dort findet sich nicht zufällig ein großer Teil der hier betrachteten Objekte.

Zugleich begann die junge Nation umgehend mit der Abgrenzung im Inneren: Schon die national-revolutionären Demokraten von 1812 und 1848 pflegten ihren neuen Antisemitismus. Und der gewann in den folgenden Jahrzehnten an Stärke. Mit dem im Holocaust kulminierenden Judenhass beraubte sich Berlin eines zentralen Teils seiner künstlerischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Elite. Bis heute leidet die Stadt, in der einst ein Drittel aller deutschen Juden lebte, unter dem Verlust.

Mit schweren Einbußen ging es nach dem Zweiten Weltkrieg weiter, als ein erheblicher Teil des Bürgertums mitsamt seiner Finanz- und Innovationskraft gen Westen zog. Aus dem Ostteil flohen diejenigen, die nicht im Sozialismus leben wollten; den Westteil verließen vor allem die Wirtschafts- und Technikeliten. Einstige Industrie-Weltriesen wie Siemens oder die AEG verlegten ihre Zentralen nach Westdeutschland.

Kaum waren die einen weg, füllte sich West-Berlin mit Wehrdienstflüchtigen und anderen Menschen mit weniger ausgeprägtem Arbeitsethos auf der Suche nach einem Platz zur Selbstverwirklichung. Im Osten versammelten sich derweil treue Diener von Staat und Partei aus den Bezirken der Republik, darunter auffällig viele Sachsen.

Einen Schwall von Geschichtsfolklore bekamen beide Stadthälften 1987 ab, als Ost wie West das 750. Stadtjubiläum zelebrierten. Die Feiern bezogen sich auf die erste urkundliche Erwähnung Cöllns von 1237. Die Siedlung Cölln lag Berlin gegenüber am anderen Spreeufer, beide schlossen sich später zusammen. Diesem Dokument steht ein Ehrenplatz in der Reihe der Objekte zu. Das Datum hatten schon die Nationalsozialisten 1937 für ihre Propaganda entdeckt und bei dieser Gelegenheit im vermeintlich Germanischen gegründelt.

Fünfzig Jahre später nutzte man im Osten die Kraft der Geschichte als Identitätsstifterin für die sozialistische Hauptstadt der DDR. Der historische Festzug fuhr viel Volkskultur auf. Auch die Wappen kamen wieder zu Ehren, und für den Oberbürgermeister gab es eine opulente Amtskette. Deren Geschichte von der Herstellung zum Verschwinden und Wiederauftauchen können Sie jetzt nachlesen.

Andere Objekte aus den Jahrzehnten der Spaltung berichten, wie die Menschen in Ost und West mit den Zumutungen des Kalten Krieges, der Berlin-Blockade (West) oder der Stalinisierung (Ost) zurechtkamen – bis schließlich die Mauer fiel und die viel besungene Zeit der Anarchie beginnen konnte. Über die Rolle eines bekritzelten Notizzettels in der Hand des SED-Politbüro-Mitglieds Günter Schabowski kursieren viele Anekdoten, die sich teils recht weit vom realen Geschehen entfernen. In diesem Buch erfahren Sie aus authentischen Quellen, was es mit Schabowskis Aussetzer auf sich hatte.

An die Lust des Anfangs erinnert die tonnenschwere Tür vom Club Tresor. Für die inzwischen nach Millionen zählenden nicht „urdeutschen“ Berlinerinnen und Berliner steht die dreieinhalbtausend Jahre alte Nofretete – unbestreitbar die Schönste von allen. Wird sie auf der Museumsinsel bleiben? Wer weiß das schon.

Neuberliner kommen täglich an, viele werden Langzeitnutzer der Stadt. Mehr als 200.000 Menschen mit türkischen Wurzeln leben in Berlin, etwa ebenso viele Russischsprechende und geschätzt hunderttausend vor dem russischen Krieg aus der Ukraine Geflohene.

Slawische Sprachen, Arabisch, Englisch, Spanisch und so fort bilden das Konzert der Fahrgäste im öffentlichen Verkehr. Seit die Westalliierten abgezogen sind, ist Berlin deutlich osteuropäischer und südlicher geworden. Wie werden die Neuberliner vom Entstehen der Stadt erfahren? Mit Blick auf sie wurden viele Objekte für dieses Buch ausgewählt.

Das jeweilige Objekt wird hin- und hergewendet, beschrieben, eingeordnet. Das Vor- und Nachleben mancher Objekte entfaltet sich über Jahrhunderte – man betrachte nur die lange Bank aus der Gerichtslaube. Ein mehr als 750 Jahre altes Stück – das älteste Sitzmöbel Deutschlands! –, auf dem Berliner Ratsherren des Mittelalters saßen, ebenso wie Delinquenten und Hochzeitsgesellschaften, bis es zur Glücksbank in einem Berliner Kleingarten wurde. Diese Bank hat die gesamte Berliner Geschichte ausgehalten!

Es gibt auch Stücke mit ungewissem Schicksal. Wie lange wird die populäre Gläserne Blume, geschaffen 1975/76 für den Palast der Republik, noch in einem Depot des Deutschen Historischen Museums vor sich hin rotten?

Geschichte wird gemacht – auch in Berlin

Im besten Fall macht das Ganze Lust auf mehr Berlin-Geschichte. Es gibt so viele kluge Bücher und gute Museen. Die Stadt verzichtet leider seit etwa sieben Jahren darauf, die eigene Geschichte wissenschaftlich wenigstens mit einem akademischen Lehrstuhl zu bedenken. Immerhin haben herausragende Archäologen in den vergangenen dreißig Jahren beeindruckende Objekte zutage gefördert, man denke nur an die Ausgrabungen rund um die ehemalige Petri-Kirche und das neue Wissen über die ersten Cöllner und Berliner, die Gründer der Stadt. Dass sich Berlin seine Geschichte sparen könne, war immer ein Irrtum. Natürlich. Vielleicht ein lokaler Reflex auf den nach 1990 modischen Trugschluss vom Ende der Geschichte.

Aber Geschichte wird weiterhin gemacht. Auch in Berlin. Deshalb symbolisiert das Berliner Lastenrad als Objekt eine vom Klimawandel bestimmte Zukunft. Die Stadt steht vor gewaltigen Veränderungen. Wieder einmal.