Warum sollte in Berlin, 33 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung, noch ein „Freiheits- und Einheitsdenkmal“ gebaut werden, wie gerade es am Spreeufer vor dem Humboldt-Forum entsteht? Touristen suchen in der deutschen Hauptstadt nach Relikten der Berliner Mauer, die kaum mehr zu finden sind. Im Asphalt einiger Straßen der Innenstadtbezirke erinnert ein unscheinbarer Streifen von Pflastersteinen an ihren Verlauf. Aber die Stadt rechts und links von diesem schmalen Band ist wiedervereinigt. Was 28 Jahre lang durch einen Todesstreifen getrennt war, hat das Leben neu verbunden.

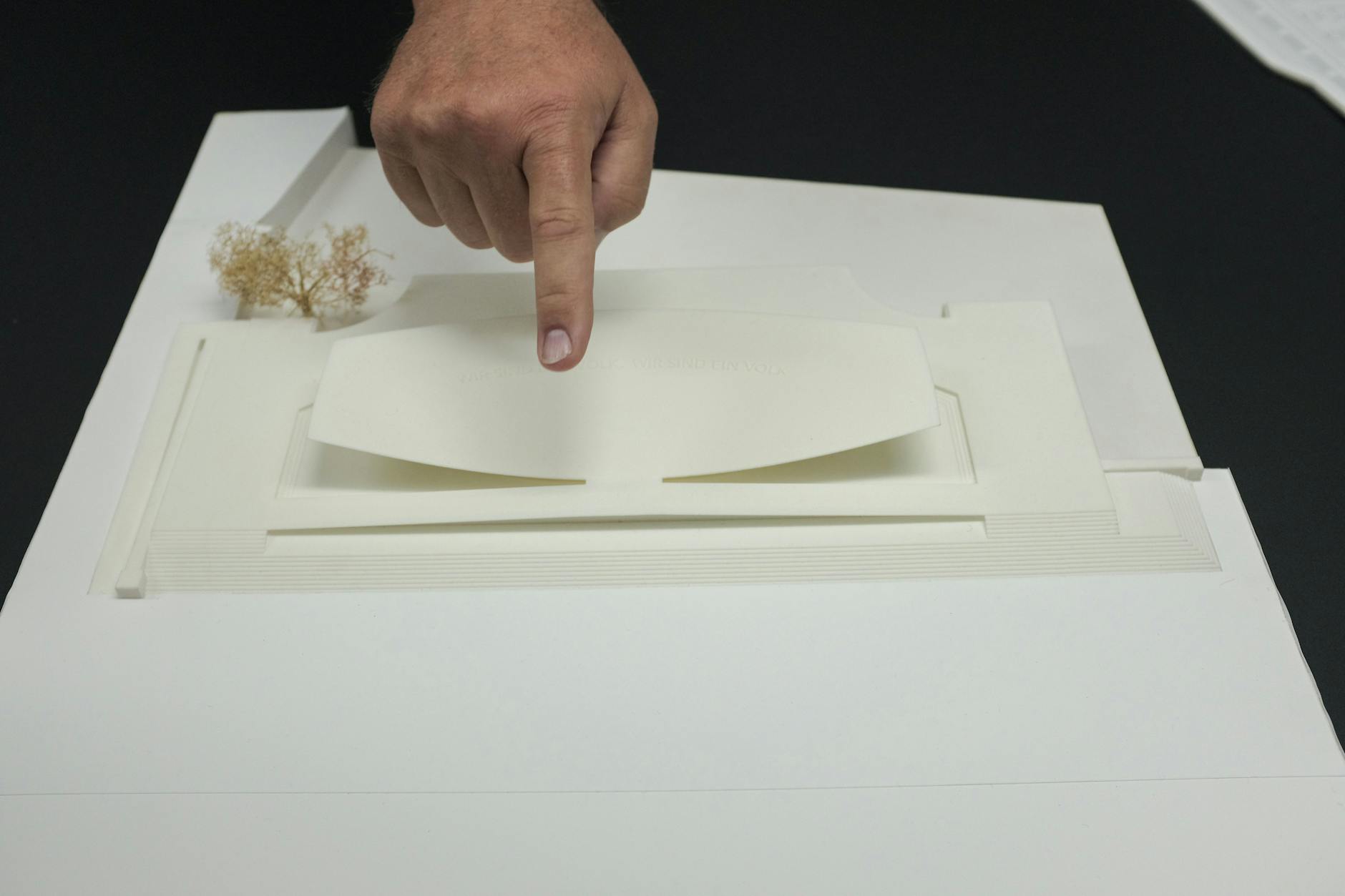

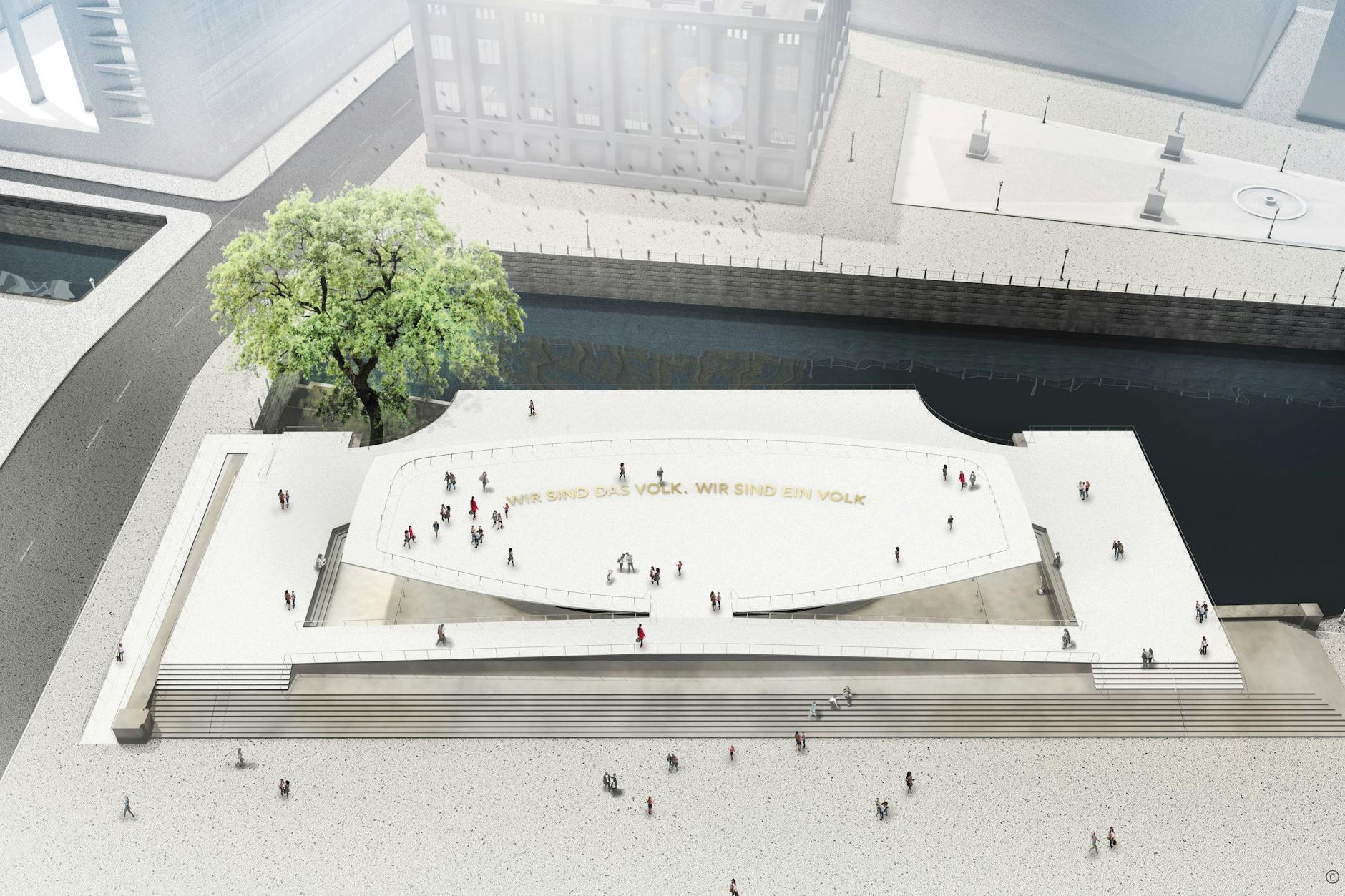

Seit 2020 wird am „Freiheits- und Einheitsdenkmal“ vor dem Humboldt-Forum gebaut. Sein zähes Zustandekommen erinnert an die Geschichte des BER. Schon 2010 wurde die Umsetzung des Entwurfs des Büros Milla und der Choreografin Sasha Waltz beschlossen. Dass dieses Denkmal überhaupt zustande kommt, verdankt sich dem Enthusiasmus einer darüber grauhaarig gewordenen Generation von Menschen.

Skulptur „Wir sind das Volk“ des vogtländischen Künstlers Rolf Biebl

Was den Freiheitsaspekt betrifft, war dieses lange geplante Denkmal vor allem eine Herzensangelegenheit des ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse, dessen Lebensgeschichte und politisches Erwachen mit der Revolution von 1989 eng verbunden ist. Gestaltet wurde die deutsche Einheit hingegen fast ausschließlich von Westdeutschen, die das Projekt der Demokratisierung der DDR in das Projekt der deutschen Wiedervereinigung überführten. So klingt im Doppelnamen des Denkmals auch eine unterschiedliche Erfahrung von Geschichte an: die der Revolution und die der Wiedervereinigung.

Überraschenderweise gibt es ein solches Denkmal in Berlin aber bereits. 2009 erweiterte die Ernst-Freiberger-Stiftung ihren Skulpturenpark „Straße der Erinnerung“ am Moabiter Spreebogen um ein Denkmalensemble, in dessen Zentrum die Skulptur „Wir sind das Volk“ des vogtländischen Künstlers Rolf Biebl steht. Es befindet sich nur rund fünfzehn Gehminuten vom Humboldt-Forum entfernt und wurde damals im Beisein zahlreicher politischer Prominenz eröffnet.

Skulpturenallee „Straße der Erinnerung“

Trotzdem erscheint es wie ein geheimer Ort. Kaum jemand in meinem Bekanntenkreis kennt dieses Mahnmal. Es entstand ohne öffentliche Diskussionen und erzählt seine Geschichte im Stillen. Jede Woche jogge ich an diesem Denkmal vorbei und kann nicht anders, als mir über diese Skulptur des mauerdurchbrechenden Systemsprengers, der seine Hand den Passanten und der Büste von Helmut Kohl entgegenstreckt, Gedanken zu machen.

Die Skulptur „Wir sind das Volk“ steht in der Nachbarschaft zweier originaler Mauersegmente, die noch die historischen Graffitis und Spuren der Mauerspechte zeigen, und frontal vor einer Büste von Helmut Kohl, dem „Kanzler der Einheit“, laut der Inschrift im Sockel. Diese Büste ist zugleich das Bindeglied zu der bereits 2002 eröffneten Skulpturenallee mit dem Titel „Straße der Erinnerung“. Ihre Erweiterung zum Revolutions- und Einheitsdenkmal ist bislang das einzige öffentliche Mahnmal in Berlin, das diesen Ereignissen gewidmet ist.

Helden ohne Degen

Auf die Frage einer Journalistin an Ernst Freiberger, was ihn 2002 zur Einrichtung dieser kleinen Skulpturenallee bewogen hätte, antwortete er: „Die Idee kam mir Ende der 90er-Jahre während einer Weltreise. Ich war zwei Jahre unterwegs und bereiste mehr als 85 Länder. Immer, wenn ich irgendwo ankam, fragte ich den Taxifahrer, Portier oder Fremdenführer: Ich komme aus Deutschland. Was weißt du von Deutschland? Manchmal kam als Antwort Beckenbauer oder Claudia Schiffer. Politikernamen wurden selten genannt, aber Hitler kam immer. Da jeder stolz sein darf auf seine Wurzeln, dieses Recht uns aber genommen wurde, kam mir die Idee der Straße der Erinnerung. Ich will damit nichts beschönigen, aber zeigen, dass es in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts auch positive Helden – Helden ohne Degen – in Deutschland gegeben hat.“

Die von der Ernst-Freiberger-Stiftung mit Bronzebüsten geehrten Persönlichkeiten sind Georg Elser, Albert Einstein, Ludwig Erhard, Albrecht Haushofer, Käthe Kollwitz, Thomas Mann, Ludwig Mies van der Rohe, Walther Rathenau, Edith Stein und Konrad Zuse. Ihre Plastiken sind auf hohen Sockeln in zwei Reihen rechts und links des Uferwegs gruppiert, die dazugehörige Tafel bezeichnet sie als „Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur und Politik, die Großes geleistet haben und für Freiheit und Menschenwürde eingetreten sind“.

Der Kampf um Freiheit ohne Gewalt

Liest man vor Ort diesen nüchternen Satz, enthüllt sich die Tragweite dieses Denkmals nicht wirklich. Denn diese Skulpturenallee korrigiert auf stille Weise die offizielle Erinnerungspolitik der Bundesrepublik, indem sie als private Initiative an diesem Ort nicht an die Geschichte der Opfer und Täter erinnert, sondern an positive Heldinnen und Helden „ohne Degen“, auf deren demokratischen und erfinderischen Geist die Deutschen, wie es sich Ernst Freiberger auf seiner Weltreise gedacht haben wird, stolz sein können.

Diese Korrektur gibt sich behutsam und setzt sich fort in dem hinzugefügten Denkmalensemble für die Helden ohne Degen der Revolution von 1989 und der Wiedervereinigung. Auf die Frage, warum Ernst Freiberger seiner „Straße der Erinnerung“ diese Werkgruppe um Helmut Kohl und den Mauerspringer hinzufügte, antwortete der Unternehmer 2009: „Das Denkmal ehrt die ungezählten Menschen, die vor 20 Jahren durch die gewaltfreie Revolution Freiheit von der DDR und die deutsche Einheit geschaffen haben.“

Die Revolution im Osten war kein kollektiver Sturm auf die Mauer

Meiner Erinnerung nach ging es bei der Revolution von 1989 bis zum 9. November um Freiheit in der DDR, und die deutsche Einheit wurde federführend von westdeutschen Politikern geplant und gestaltet. Auf dem Sockel des „Kanzlers der Einheit“ steht daher auch nicht das Bildnis von Lothar de Maizière, sondern von Helmut Kohl.

Der Slogan „Wir sind das Volk“, der Biebls Denkmal den Titel gibt, fand 1989 seinen Weg von den Friedensgebeten in der Leipziger Nicolai-Kirche auf die Straßen und führte dazu, dass aus dem vereinzelten Protest von Dissidenten eine Massenbewegung wurde, die das Leben in der DDR demokratisieren wollte. Bürgerliche Rechte, freie Wahlen, Reise- und Meinungsfreiheit waren ihr Ziel, manchmal auch nur die Rettung der verfallenden Altstädte oder bedrohter Landschaften. Am Ende aber brachte dieser Aufstand die SED-Diktatur zu Fall und führte zur ersten frei gewählten Regierung dieses Landes. Die Revolution im Osten war kein kollektiver Sturm auf die Mauer, sondern wollte die DDR verändern.

Die Erfolge der Linken nach der Wiedervereinigung

Die Skulptur „Wir sind das Volk“ zeigt einen nackten, kahlschädeligen Mann, der durch die Mauer in die Freiheit springt. Eingeklemmt zwischen Zukunft und Vergangenheit verharrt diese Figur für immer im Dazwischen, ein Entkommener, der hilfesuchend die Hand gen Westen streckt. Es ist der verdruckste, stumme Schrei dieser aus dem Lager ausbrechenden Figur, der mich beschäftigt.

So war das nicht 1989. Ernst Freiberger, 2009 nach seinen Erlebnissen bei der Radtour durch die neuen Bundesländer befragt, beschrieb damals ein angenehmes Erstaunen darüber, dass die Ostdeutschen gar nicht so viel jammern, wie immer gesagt wird, und tatkräftig sind. Er hat sich über die entvölkerten Regionen der ostdeutschen Provinz gewundert und die Frage, wie er sich die damals sehr hohen Wahlerfolge der Linken in den neuen Ländern erkläre, mit dem Hinweis beantwortet, dass es wohl noch nicht gelungen sei, die „Menschen ausreichend mitzunehmen“.

Worauf die Deutschen stolz sein können

Im Hintergrund der „Straße der Erinnerung“ und dieser Wende-Skulptur steht der postmoderne Neubau des ehemaligen Bundesinnenministeriums, den Ernst Freiberger in den frühen 90er-Jahren durch das Architekturbüro Kühn Bergander Bley bauen ließ. Auf dieser Uferlinie der Spree befinden sich noch einige weitere Gebäude, die Ernst Freiberger gehören, darunter etwas flussabwärts das Forum Museumsinsel mit dem denkmalgeschützten Simon-Palais und dem Gropius-Ensemble, dem dahinter an der Oranienburger Straße gelegenen Logenpalais, zudem das neobarocke Fernsprech- und Haupttelegrafenamt, die Residenz Monbijou und das nahe gelegene Areal des Zentrums für experimentelle Medizin der Charité.

Ernst Freiberger hat als Unternehmer viel geleistet und prägt die Veränderung Berlins ebenfalls als Entwickler eines historisch bedeutsamen Standortes. Und er will auch die Gesellschaft entwickeln. Die 1994 von ihm gegründete und nach ihm benannte Stiftung will „Beiträge zur Bewältigung sozialer, kultureller sowie anderer gesellschaftlicher Aufgaben“ leisten. Einer dieser Beiträge ist die „Straße der Erinnerung“ und ihr Versuch, die Erinnerungspolitik zu korrigieren und vorsichtig, „ohne irgendetwas zu relativieren“, den Deutschen zu zeigen, worauf sie in ihrer Geschichte stolz sein können.

Ein Denkmal für den Prozess der demokratischen Selbstbefreiung

Zum Beispiel diesen friedlichen Gefängnisausbruch und die Leistungen des „Helden ohne Degen“ der friedlichen Revolution von 1989. Ich verstehe diese Sehnsucht, der Scham und Schande, die das Naziregime über die Deutschen gebracht hat, durch vorsichtige Verweise auf ein anderes Deutschland etwas Positives zur Seite zu stellen. Aber warum steht dann nicht eine Büste Bärbel Bohleys neben dem „Kanzler der Einheit“? Gehören zur Einheit nicht mindestens zwei? Rolf Biebls Flüchtling ist dem Schrecken entkommen, aber von keiner Freude erlöst. Sein Mensch im Mauerspalt steckt noch immer in der Klemme. Irgendetwas ist wahr an diesem schrecklichen Denkmalkomplex.

Das Verlangen, der Erfahrung von Positivität mit einem „Freiheits- und Einheitsdenkmal“ einen Ort zu schaffen, vereint den listenreichen Kampf von Wolfgang Thierse für das staatliche Denkmal des demokratischen Gelingens der friedlichen Revolution von 1989/90 mit der Privatstraße des Erinnerns von Ernst Freiberger. Den Prozess der demokratischen Selbstbefreiung und die deutsche Einheit im Denkmal in eins zu setzen, ist die Formel des ost-westlichen Ausgleichs. Es ist eine Kompromissformel, die allen zu feiern erlaubt. Aber es bleibt wichtig, genauer hinzuschauen und hinzuhören, was hinter dieser Formel zum Verschwinden gebracht wird.

Staatsaufhebung und -erfindung

Das Positive war aus meiner Sicht das Interim. Diese kurze Zeit der noch bestehenden DDR und der offenen Mauer, dieses Lächeln darüber, dass die Revolution geklappt hat, die Mieten billig sind und die Zukunft ein Spiel. Naiv und doch wirklich. Intuitiv glaube ich, dass Wolfgang Thierse diese Zeit meint, wenn er im Hinblick auf das von ihm ersehnte Denkmal vom „glücklichsten Moment in der Geschichte der Deutschen“ sprach.

Ein diesem Moment gewidmetes Denkmal würde keine staatstragende Idee feiern, sondern die Staatsaufhebung und -erfindung, jene Zeit, da ost- und westdeutsche Juristen an der Humboldt-Uni an einem Verfassungsentwurf der republikanischen DDR schrieben, den sie für die spätere Verhandlung einer gesamtdeutschen Verfassung in Nachfolge des provisorischen Grundgesetzes der Bundesrepublik entwarfen.

Unverhoffte Erschütterung durch Glück

Ich war 1989 Anfang 20 und für mich war die Wende das letzte Geschenk Gorbatschows. Keine Panzer, kein Niederschießen des Aufstands – seid selbst schlau, hieß die Botschaft aus Moskau. Wer kann sich das heute noch vorstellen? Dass die alten SED-Kader tatsächlich nicht geschossen haben, war das Einzige, was ich als Respekt für sie mit in die Zukunft nahm, die aber sah anders aus als all die Menschen und Systemvertreter, vor denen ich so lange Angst hatte. Das war vorbei, schlagartig, mit der Öffnung der Mauer, mit der unverhofften „Ankunft des Positiven“, wie Botho Strauß es in seiner Büchnerpreisrede nannte.

Nicht, dass der Westen als solcher für Botho Strauß das Positive war, sondern die Friedfertigkeit, die plötzliche Nähe zwischen den gewaltsam Getrennten, die unverhoffte Erschütterung durch Glück. Dafür brauchen wir ein Denkmal. Botho Strauß’ Büchnerpreisrede von 1989 und seine in dieser Zeit entstandenen Stücke sind solche Denkmale, differenziert und ahnungsvoll. In „Schlusschor“ beschreibt er den Einbruch des Positiven ambivalenter. Die Klischeefigur des Ostlers im Anorak überrascht und verwirrt die West-Berliner Restaurantgesellschaft am 9. November mit ihrem Ruf: „Deutschland!“ Unbekannte Gesichter, gemischte Gefühle betraten die Szene.

Alternativlose Politik

Zur Geschichte der Ankunft des Ostens im Westen, deren westdeutsche Lesart Ernst Freiberger in Bronze gießen ließ, gehört auch die Geschichte der Ankunft des Westens im Osten. Was für eine Macht ging von diesem duftenden, Bescheid wissenden und zupackenden Westen aus. Die Geschichte der Revolution im Osten, wie sie in Rolf Biebls Skulptur erzählt wird, erscheint in ihrem Verlauf noch immer alternativlos: Flucht aus der Diktatur des SED-Regimes, Hilfe aus dem Westen, werden wie der Westen. Und tatsächlich hat sich dieser Verlauf für viele Menschen in der DDR auch völlig alternativlos angefühlt.

In Dokumentarfilmen und Interviews mit den ostdeutschen Protagonisten der Wiedervereinigung ist zu hören, dass niemand aufseiten der ostdeutschen Verhandlungsführer der 1990 frei gewählten DDR-Regierung den Eindruck hatte, dass es in den Beitrittsgesprächen irgendetwas zu verhandeln gab. Es gab keine Debatte über die aus Bonn vorgegebene Umgestaltung des Bildungs-, Sozial- und Gesundheitssystems, der Verwaltungs- und Wirtschaftsstrukturen, des juristischen und politischen Systems. Zum Inbild dieser alternativlosen Politik wurde die Treuhandanstalt.

Die deutsch-deutschen Krisen

Wenn bei einer Wahl derzeit in allen ostdeutschen Bundesländern die AfD die stärkste Partei werden würde, würde diese Situation mehr oder minder offen damit in Verbindung gebracht, dass die Ostdeutschen vor 1989 in einem totalitären Staat lebten, der wiederum aus einem totalitären Staat hervorgegangen war, was in der Mentalität der Ostdeutschen tiefe Spuren hinterlassen habe. Eine andere Erklärung, der ich, wenn auch nicht ausschließlich, zuneige, hält diese Wahlerfolge der AfD für eine Folge der Erfahrungen der Ostdeutschen nach 1989, also für eine Folge ihrer Erfahrungen im Zuge der deutschen Wiedervereinigung.

Wir haben, würde Ernst Freiberger sagen, die Ostdeutschen wohl einfach noch nicht genügend „mitgenommen“. Vielleicht ist es aber auch das ganze Gegenteil. In den 34 Jahren seit der Revolution in der DDR erlebten wir eine Reihe von Krisen, die, anders als die deutsche Wiedervereinigung, Krisen sein durften, die Bankenkrise, Corona, der Klimawandel, Ukraine-Krieg, Fachkräftemangel und die hohe Inflation – es gab viele Wendepunkte und Einflüsse in unserer nun gemeinsamen deutsch-deutschen Geschichte seither.

Die Montagsdemonstrationen von 1989 kehrten zurück

Diese offenen Krisen, die zu offenen Debatten führen, unterscheiden sich vom Prozess des deutsch-deutschen Zusammenwachsens. Die krisenhafte Erfahrung blieb eine ostdeutsche, die Überlegenheitserfahrung eine westdeutsche. Die krisenhafte Lebenszeit, die nicht Krise genannt werden durfte, blieb eine verkappte, in sich isolierte Erfahrung, denn sie war nach 1990 zunächst angst- und schambesetzt, die Ostdeutschen waren zu sehr mit ihrer neuen Lebensaufstellung beschäftigt – und neben den Härten, die sie durchlitten, natürlich auch beschäftigt mit den diversen Liebkosungen, die das neue System für sie bereithielt.

Auf fatale Weise hat für eine ganze Generation Ostdeutscher „das System“ des Westens „das System“ der DDR einfach nur abgelöst – beide sprachen eine Sprache, in die das selbst erlebte Leben nicht einging, weil die offizielle Sprache scheinbar eine Fiktion des Lebens am Leben hielt, die gegen die realen Erfahrungen immun zu sein schien. „Die da oben“ und die „Eliten“ wurden die koppelnden Begriffe zwischen den Querdenkern in Stuttgart und den Pegida-Demonstranten in Dresden. Die Montagsdemonstrationen von 1989 kehrten zurück, nun aber als Anklage der Demokratie.

Die Augenblicke der Offenheit sind das Bleibende der Revolution

Kann uns diese Konstruktion des Positiven, wie es Ernst Freiberger entwirft und Wolfgang Thierse verteidigt, helfen? Die Idee vom Sprung in die Freiheit, die wir verkörpern, hat etwas unausgesprochen Ideologisches. Wir, und hier beziehe ich mich in diese neue Mehrheitsgesellschaft mit ein, denken diese Dominanz und diese Macht des Westens zu wenig mit. Wir verbinden diese Macht nicht mit „uns“, unserer Art, Kampagnen zu führen und Handelsabkommen zu schließen, zu privatisieren und zu verteilen, und fühlen die Demütigung nicht, die unser alternativloses Fortschrittsmodell zum Beispiel in Griechenland mit sich bringt.

Die Augenblicke der Offenheit sind das Bleibende der Revolution von 1989. Insofern ist der Denkmalsentwurf einer Wippe, in der sich das freie Spiel der Kräfte als sich von Moment zu Moment veränderndes Spiel der gesellschaftlichen Kräfte zeigt, eine gute Idee. Der 2010 gekürte Entwurf ist tatsächlich ein Denkmal in Bewegung, auch wenn es im Moment danach aussieht, als würde die begehbare „Einheitswippe“ aus Sicherheitsgründen nicht wirklich wippen dürfen. Was wiederum ein unfreiwilliges Symbol dafür ist, wie schwer wir uns damit tun, diesem „glücklichsten Moment“ in der Geschichte der Deutschen Ausdruck zu geben.

Die Revolution 1989 im Osten war kein Coup

Es gibt Krisen, die langsam die eigene Hybris zerstören. Der Ukraine-Krieg ist derzeit die größte Herausforderung des Westens, mitten in Europa, und er wird hoffentlich durch die Ukraine gewonnen. Aber sein Effekt wird nicht sein, dass der Westen gestärkt wird. Seit 2010 ist das Wirtschaftswachstum der nichtwestlichen Länder größer als das der westlichen Welt. Der Brustton unserer Erfolgsgeschichte wird dort auch deshalb immer skeptischer gehört. Und das lässt uns vielleicht auch selbst anders auf unsere Geschichte hören und auf jene Momente, da sie sich für etwas Neues friedlich öffnet.

Ein Denkmal wie das jenes nackten Mannes, der aus dem Elend in die Freiheit des Westens springt, werden nicht nur die Ostdeutschen immer wunderlicher finden. So etwas zu installieren, war einmal ein Coup. So wie die Öffnung der Mauer ein Coup des strauchelnden DDR-Regimes war oder die Gestaltung des deutschen Einheitsvertrags in Bonn. Die Revolution 1989 im Osten war kein Coup. Sie war ein langsamer, gefährlicher, verhandlungsreicher Prozess, an dem sich immer mehr Menschen beteiligten und ihre Stimme einbrachten, ihr Land neu erfinden wollten, mit ihrer Verwirrung, Wut und ihren Verstrickungen und neuen Ideen.

Klima der Machtlosigkeit

Während Ernst Freibergers „Helden ohne Degen“ individuelle Persönlichkeiten zeigen, ist Rolf Biebls Figur maskenhaft anonym, eine gemarterte Kreatur, ein Jedermann auf der Flucht. Er steckt offensichtlich in seinem Mauerspalt fest, für immer gebannt in diesen Moment des Nicht-mehr-und-noch-nicht. Betrifft mich das? Ist die Botschaft dieser Skulptur vielleicht doch subtiler, als ich anfangs dachte?

Was leicht als normaler Gang der Dinge erscheint, als alternativlose Entwicklung in Richtung Fortschritt und Freiheit, als Anschluss an eine Welt mit überlegenen Werten und höher entwickeltem politischen und wirtschaftlichen System, ignoriert im selben Moment, dass es 1989/90 ohne Zögern tief in dieses andere System eingegriffen hat, um seine Entwicklung in die eigene Richtung zu lenken. Auch wenn dies in der Überzeugung geschah, einer Entwicklung zum Besseren zu dienen, schafft dieser Prozess ein Klima der Machtlosigkeit auf der Empfängerseite, und in Osteuropa, in Ungarn, Polen oder Rumänien hat man das nicht vergessen.