Transparenz-Hinweis: Nach Hinweisen auf mögliche Unkorrektheiten in der ersten Version des Artikels haben wir die Berechnung nach Absprache mit dem Ingenieur Frank Müller überprüft.

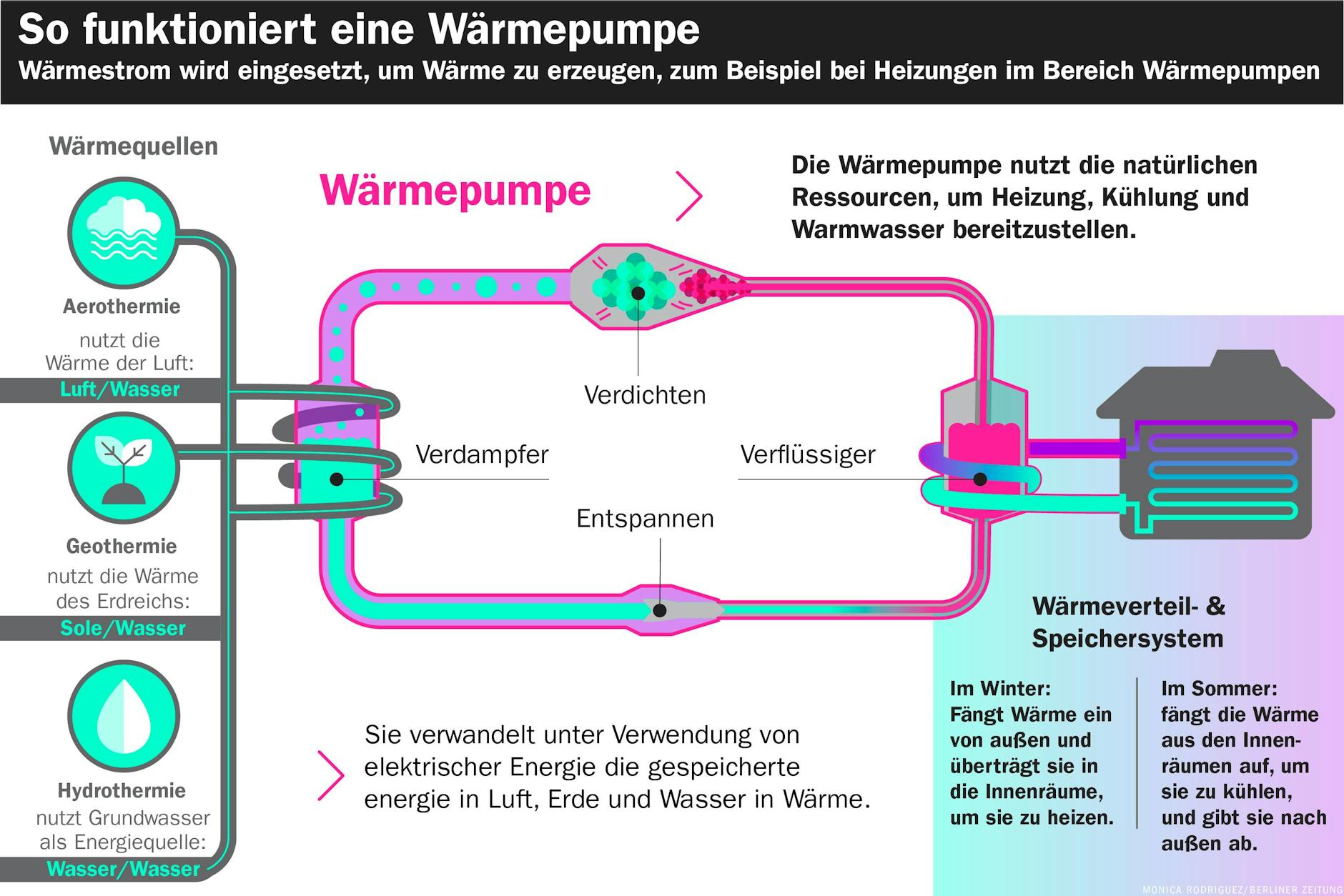

Nicht alle sind so begeistert von Wärmepumpen. In welchen Fällen ist eine Wärmepumpe nicht so grün wie gedacht? Und was lässt Wirtschaftsminister Robert Habeck außer Acht, wenn er ab 2024 Wärmepumpen als neue Heizungen auch im Bestand vorschreiben will, während die Gasheizungen allmählich auf den Müllhaufen der Geschichte gehören sollen?

Viele Energieexperten und Umwelt-Ingenieure sind sich auf den ersten Blick einig, was die Klimafreundlichkeit der Wärmepumpen angeht. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die Geräte nur eine Einheit Strom für drei Einheiten Wärme brauchen. Das scheint aber nur unter idealen Umständen der Fall zu sein, die im Bestand nicht immer gelten. Darauf weist etwa Frank Müller aus Grünheide in Brandenburg hin.

Müller ist im Ruhestand und hat nach eigenen Angaben viele Jahre im industriellen Bereich als Ingenieur gearbeitet. Er war auch in der Anwendungstechnik für Kälteanlagen und Wärmepumpen bei der Gesellschaft für Entstaubungsanlagen (GEA) tätig. In diesem Rahmen habe er Berechnungen zu Wärmepumpen durchgeführt und kenne daher deren Stärken und Schwächen. „Die öffentliche Propaganda über das Für und Wider der Wärmepumpen hat inzwischen absurde Züge angenommen“, kritisiert er in einem Schreiben an die Berliner Zeitung.

Wir haben uns mit Müller ausgetauscht. Er positioniert sich nicht als Gegner der Heizungswende. Ganz umgekehrt: Er findet das geplante Gesetz zum Mindestanteil von 65 Prozent erneuerbarer Energien bei Heizungsinstallationen einen richtigen Weg für den Bereich des Hausneubaus, um Treibhausgase einzusparen. Müller begründet es damit, dass bereits in der gesamten Hausplanung Fußbodenheizungen und Wandflächenheizsysteme berücksichtigt werden können. Dadurch könne mit geringen Vorlauftemperaturen von etwa 35 Grad Celsius das Heizsystem eines Hauses betrieben werden. Anders sei es jedoch bei den Bestandsgebäuden, warnt Müller.

Das sind die Tücken der Wärmepumpen im Bestand

„Bei bestehenden Gebäuden mit Wandheizkörpern und geringeren Dämmwerten ist das Gesetzesvorhaben kontraproduktiv“, argumentiert er. Damit habe man dem Klimaschutz einen Bärendienst erwiesen. Moderne Gasbrennwertheizungen in älteren Bestandsgebäuden haben laut dem pensionierten Ingenieur einen größeren CO2-Ausstoß als der Betrieb derartiger Gebäude mit Luftwärmepumpen. Nach dem geplanten Gesetz Habecks sind diese Wärmepumpen aber bei alten Häusern oder Wohnungen die bevorzugte Alternative.

Anhand eines Beispiels möchte Müller das CO2-Ausmaß von Wärmepumpen verdeutlichen. Betrachte man ein älteres Einfamilienhaus mit einer mittleren Dämmung, so brauche es etwa 20.000 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr an Heizenergie, schildert er. Beim Einsatz einer modernen Gasheizung seien demnach 181 Gramm CO2-Ausstoß je kWh erzeugte Heizenergie zu erwarten, bezogen auf den Brennwert von Erdgas. Damit würde die Emission dieses Hauses für die Gasheizung pro Jahr etwa 3620 Kilogramm CO2 betragen.

Anm. d. Red.: In seiner Berechnung ignoriert Müller den üblichen Jahresnutzungsgrad für Gasheizungen und rechnet anstelle dessen mit einem idealen, das heißt verlustfreien, Gaskessel. Laut dem Heizungsbauer Thermondo liegt der Wirkungsgrad von Gasheizungen typischerweise zwischen 90 und 95 Prozent. Selbst, wenn der Heizkessel also die 95 Prozent erreicht, braucht er bei der Nutzenergie von 20.000 kWh pro Jahr, 21.053 kWh Endenergie.

Hinzu kommt, dass laut dem „Informationsblatt CO2-Faktoren“ des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) der CO2-Ausstoß vom Gas aktuell bei 201 Gramm je kWh liegt, anstelle der von Frank Müller angenommenen 181 Gramm, wie es in den letzten Jahren noch korrekt war. Offensichtlich verschlechtert der im letzten Jahr gestiegene LNG-Anteil am deutschen Gasverbrauch den CO2-Fußabdruck des Gases insgesamt. Damit kommt man final auf einen jährlichen CO2-Ausstoß von rund 4232 Kilogramm bei der Gasheizung im Bestandsgebäude statt 3622 Kilogramm, wie Müller es berechnet hatte.

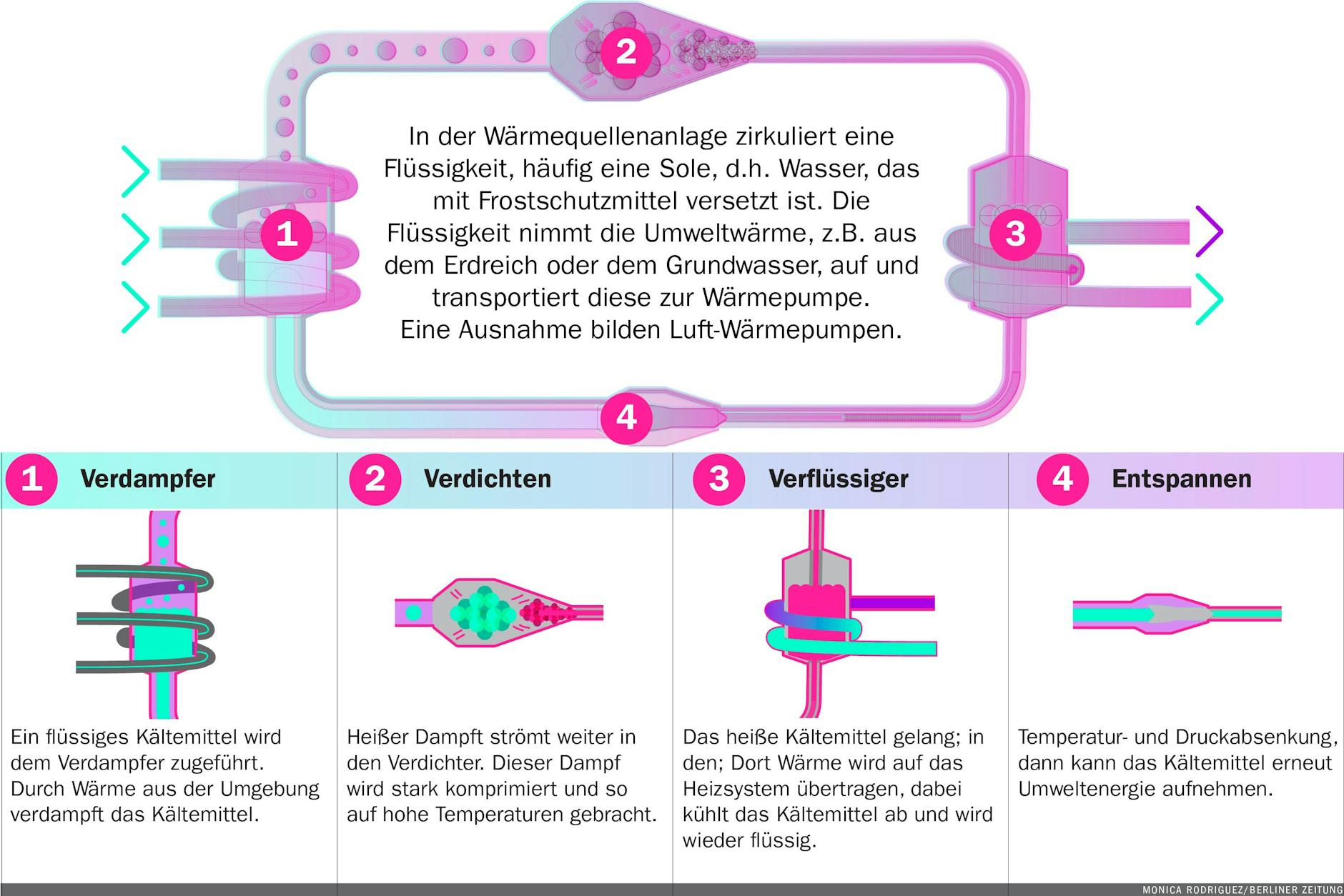

Bei der zwangsweisen Installation einer Luftwärmepumpe (die Luftwärmepumpen sind günstiger als andere Bauarten und bisher mehr verbreitet, Anm. d. Red.) für dasselbe Haus würde sich deren CO2-Emission im Vergleich zu idealen Umständen wiederum erhöhen. Die Berechnung ist laut Müller etwas komplizierter, da die Umwandlungseffizienzen von den verschiedenen Energieträgern berücksichtigt werden müssen. Eine Luftwärmepumpe in dem betrachteten älteren Bestandshaus habe bei der hier notwendigen Vorlauftemperatur von etwa 55 Grad Celsius eine jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz von 125 Prozent. Das bedeute, dass aus einer kWh Primärenergie aus dem Netz 1,25 kWh Heizenergie für das Haus erzeugt werden.

Die Eingangsdaten für seine Berechnung entnimmt Müller aus der „Liste der förderfähigen Wärmepumpen mit Prüf-/Effizienznachweis“ des BAFA. Geprüfte Luftwärmepumpen mit 55 Grad Celsius Vorlauftemperatur haben demnach bei einer Leistung von 6–9 Kilowatt, die sich für Einfamilienhäuser eignen, eine jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (ETAs) von 126 Prozent. Müller hat aus Vereinfachungsgründen mit 125 Prozent gerechnet.

Hat eine Wärmepumpe einen ähnlichen CO2-Ausstoß wie eine moderne Gasheizung?

Für die im Einfamilienhaus benötigten 20.000 kWh Heizenergie pro Jahr werden laut Müllers Berechnungen rund 8890 kWh Elektroenergie von der Luftwärmepumpe verbraucht. Auf dieses Ergebnis kommt der gelernte Ingenieur, da bei einer Effizienz von 125 Prozent noch 16.000 kWh Primärenergie bleiben, die die Wärmepumpe als in Elektroenergie umgewandelte geringere Anzahl von kWh vom Stromnetz zieht. Diese Zahl wird anschließend noch durch den Primärenergiefaktor von 1,8 geteilt, als Pendant zum Jahresnutzungsgrad bei der Gasheizung. Somit erhält man die Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpe.

Anm. d. Red.: Der Primärenergiefaktor für netzgebunden Strom besagt, dass aus 1,8 Kilowatt Primärenergie final ein Kilowatt Elektroenergie gewonnen werden kann. In Müllers Berechnung wird der CO2-Ausstoß nicht mit dem Primärenergieverbrauch, sondern mit dem bereinigten Stromverbrauch berechnet. Auf diese Weise kann es mit den Werten der modernen Erdgasheizungen verglichen werden.

„Im Rahmen der letzten Novelle der Energieeinsparverordnung (EnEV) ist der Primärenergiefaktor für Strom für die Zeit ab dem Jahr 2016 auf 1,8 abgesenkt worden“, so der Deutsche Bundestag. Deshalb nahm die Redaktion diesen Wert für die Berechnung als korrekt an. Hier kommt aber seitens anderer Ingenieure Kritik auf. Demnach werde zu Vergleichszwecken nicht mit dem deutschen Primärenergiefaktor von 1,8 gerechnet, sondern mit dem europäischen Mittel von 2,5.

„Alle von Herstellern angegebenen jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienzen basieren auf einem Primärenergiefaktor für Strom von 2,5“, sagt Michael Schaub, Ingenieur und Professor für Energieeffiziente Gebäudetechnik an der Hochschule Coburg der Berliner Zeitung. Führt man demnach Herrn Müllers Berechnung mit dem anderen Faktor aus, so kommt man auf 6400 kWh Endenergie, die die erwähnte Luftwärmepumpe pro Jahr benötigt.

Möchte man die Wärmepumpe mit der Gasheizung vergleichen, muss noch aufgrund der unterschiedlichen Energieformen die Umrechnung in CO2 erfolgen. Der deutsche Strommix des Jahres 2022 stammt nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) durchschnittlich nur zu knapp 45 Prozent aus erneuerbaren Energien.

Für die Erzeugung einer kWh Elektroenergie verursache der Strommix 489 Gramm CO2, argumentiert Müller weiter. Auf das Jahr gerechnet würde das Einfamilienhaus mit einer Luftwärmepumpe dann rund 4350 Kilogramm CO2 emittieren. Das Verhältnis gelte analog auch für Mehrfamilienhäuser mit ähnlichen Randbedingungen.

Berichtigt man diese Werte aber um den Primärenergiefaktor von 2,5 und die CO2-Ausstoß-Werte laut BAFA-Informationsblatt (366 Gramm CO2 je kWh), so kommt man bei der Wärmepumpe auf rund 2342 Kilogramm CO2 pro Jahr statt 4346,7 Kilogramm in Müllers Rechnung.

Hinzu kommt, dass der Anteil erneuerbarer Energien im Strommix stetig steigt. Liegt er in den nächsten Jahren, wie erwartet, weit über den besagten 45 Prozent, so wird auch der CO2-Ausstoß von Wärmepumpen sukzessive geringer. Laut Destatis ist der Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms von 2021 auf 2022 bereits um 7,3 Prozent gestiegen.

Wir haben Frank Müller die Möglichkeit gegeben, sich zur Kritik an seiner Berechnung zu äußern. Hier sein Statement: „Der Primärenergiefaktor ist leider einer mit der größten Unsicherheit. Er war mehrere Jahre mit 2,4 beziffert und und sprang 2016 auf die 1,8. In Wirklichkeit ändert sich der Primärenergiefaktor mit jedem zugeschalteten Windkraftwerk, Gaskraftwerk oder Kohlekraftwerk. Ich habe mich in der Rechnung auf den aktuell seit 2016 gültigen Wert bezogen. Ich kann allerdings nicht beweisen, dass dieser Wert für die Berechnung exakt anwendbar ist. Das ist das Dilemma der Luftwärmepumpen, dass ohne größeren Aufwand eine Vorhersage des zu erwartenden Energiebedarfs schwierig ist. Ich habe versucht, durch die einfache Rechnung aufzuzeigen, dass die Luftwärmepumpe bei bestimmten Anwendungen nicht die Ideallösung ist, gerade bei dem hohen CO2-Ausstoß der deutschen Stromproduktion. Wäre der CO2 Ausstoß unter etwa 350 g je kWh Strom, würde gar nicht darüber diskutiert werden müssen.“

Fest steht allerdings: Bei einem Vergleich mit den korrigierten Werten stößt die Wärmepumpe trotzdem 1,9 Tonnen weniger CO2 aus und schneidet damit 45 Prozent besser ab als die Gasheizung.

Die Berichtigung der Zahlen zeigt vor allem, wie komplex das Thema für den Verbraucher ist und dass gewisse Stellschrauben gleich das gesamte Konzept verändern können. Auch spiegeln die korrigierten Werte den Faktor Dämmung nicht wirklich wider. Das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck geht im neuesten Gesetzentwurf zum bestehenden Gebäudeenergiegesetz nicht auf dieses Problem ein, rät die Verbraucher jedoch prinzipiell zu einer besseren Dämmung. Diese führe „zu einem niedrigeren Energieverbrauch des ausgebauten Gebäudeteils und führt so zu Einsparungen im Betrieb“, heißt es.

AKW-Abschaltung in Deutschland: Wird der CO2-Ausstoß der Wärmepumpen erst mal noch größer?

Mit der Abschaltung der deutschen Kernkraftwerke zum 15. April werde der Umweltschaden durch die neuen Luftwärmepumpen im Bestand größer, erwartet Müller. Warum? Die Atomkraftwerke werden in seiner Berechnung noch emissionsfrei berücksichtigt. Mit ihrem Abschalten und dem steigenden Anteil konventioneller Kohlekraftwerke, ist für Frank Müller klar, werde der CO2-Ausstoß für ältere Bestandsbauten mit Luftwärmepumpen leicht ansteigen.

„Das ist der nächste generelle Fehler der grünen Energiepolitik“, kritisiert der pensionierte Ingenieur. Ganz Europa setze auf Atomkraft als CO2-freie Energieerzeugungslösung. Nur die deutschen Grünen als „Don Quijote“ (eine idealistische Person, die einen sinnlosen und aussichtslosen Kampf führt, da sie an den realen Gegebenheiten scheitert, Anm. d. Red.) der Energiewende würden dagegen antreten und damit preiswerte Energie in Deutschland verhindern, merkt Müller an.

65-Prozent-Regel: Anteil erneuerbarer Energien im Winter zu gering

So einfach ist es nicht, denn nach Destatis-Angaben steigt parallel zur Kohle auch der Anteil der erneuerbaren Energien am deutschen Strommix. Im ersten Quartal 2023 waren es schon 51,5 Prozent. Besonders Photovoltaik, aber auch die Windkraft legen zu.

Es gibt aber auch einen anderen kritischen Punkt. Der Wirkungsgrad von Wärmepumpen werde nicht gern offengelegt, da sie im Winter den schlechtesten Wirkungsgrad haben, verweist Erwin Gerhard, Diplom-Ingenieur und Bauunternehmer aus Berlin, gegenüber der Berliner Zeitung. Das habe er ermittelt – „aber Habeck eher nicht“.

Frank Müller schließt sich dem Kollegen an. Im Winter gibt es bei der Stromerzeugung längere Zeiträume mit einem noch geringeren Anteil erneuerbarer Energien, argumentiert er weiter. Selbst eine Verdopplung des Erneuerbaren-Anteils in einigen Jahren reicht nach seiner Einschätzung für eine bessere Bilanz im Winter nicht aus. Auch der Stromverbrauch der Wärmepumpe steige im Winter.

Energiemengen im Terawattstundenbereich müssten gespeichert werden, damit die deutsche Wirtschaft in solchen Zeiten nicht ohne Strom dastehe. Das ist aber in den nächsten Jahrzehnten fast unmöglich, ist Müller der Auffassung. Damit sei auch die 65-Prozent-Regel noch lange nicht wirklich umsetzbar.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de

Empfehlungen aus dem Ticketshop: