Das Pflaster erinnert an Pompeji. Dort gehen Spuren durch die Steine, die der Verkehr vor über 2000 Jahren hinterließ. Wie Gleise zogen sich die Rillen durch die Straßen, ehe sie die Vulkanasche begrub. Die Quader auf der Brücke hier sind ähnlich ausgetreten. Vermutlich rollten in Jahrhunderten unzählige Gefährte darüber hinweg und hinterließen vergleichbare Spuren. Marco Polo war hier, aber vermutlich kannte er Pompeji – wenn überhaupt – nur vom Hörensagen wie wir etwa Atlantis.

Der Venezianer war schon Jahrhunderte tot, als man am Fuße des Vesuvs zu graben begann. Diese Brücke hier, im Südwestens Beijings, musste nicht ausgegraben werden. Die stand unversehrt, als der europäische Entdecker sie beschritt und beschrieb, und auch die nachfolgenden 750 Jahre überdauerte sie im Wesentlichen unversehrt. Abgesehen von einem Hochwasser, das mal einigen Schaden anrichtete.

Hier jedenfalls gibt es weit und breit keine Vulkane wie in Italien, die das Bauwerk hätten begraben können. Aber weshalb ist die Brücke nach Marco Polo benannt? Es ist zu vermuten, dass sie nur deshalb so heißt, weil die originale Bezeichnung für die Schilfrohrgrabenbrücke schwer von unsereinem auszusprechen ist: Lugou Qiao. Vielleicht nennt man sie auch aus symbolischen Gründen so, als lautmalerischen Brückenschlag zwischen Westeuropa und China. Kann ja sein. Was allerdings den Verdacht nährt, dass sie im Zuge fortschreitender Entkopplungspolitik – neudeutsch: Decoupling – dieses Namens auch wieder verlustig gehen könnte. Es wäre nicht die erste sprachliche Dämlichkeit, die hierzulande politisch durchgedrückt werden würde. Wie etwa Rückbau statt Abriss. Oder zu Fuß Gehende statt Fußgänger …

Die Brücke zur Nördlichen Hauptstadt

Das Gewässer, das die elf Brückenbögen mit den ausgefahrenen und ausgetretenen Steinquadern überspannt, war mal ein Fluss. Heute ist der Yongding He eher ein stehendes Gewässer, an dessen Ufern einige Angler im Schilf hocken. Wie sie es dort aushalten, ist ihr Geheimnis. Denn als wir um die Mittagszeit über die 235 Meter schreiten, begleiten uns Mückenschwärme in großen Wolken. Die Schülergruppen scheinen sich an den Insekten ebenfalls nicht zu stören. Die Kinder in egalitärer Schuluniform mit rotem Halstuch folgen brav über Funk ihren Lehrern, die ihnen was zur Geschichte des Bauwerks erzählen. In der Ferne sieht man auf Hochstraßen die Autos lautlos verkehren, und auch die Hochgeschwindigkeitszüge vernimmt man nicht, welche am Horizont entlangflitzen. Zu groß die Distanz. Und hinter allem schimmern die Hochhaustürme der Hauptstadt.

Die Brücke war im 12. Jahrhundert errichtet worden, über sie gelangte man in die Nördliche Hauptstadt, wie die wörtliche Übersetzung von Beijing lautet. Die Stadt ist über 3000 Jahre alt. Und wir rühmen uns Triers, das – Dank der Römer – gerade mal auf 2000 Jahre kommt. Verkehrsmäßig hat sich die Bedeutung der Flussüberquerung längst erledigt, Scherengitterzäune auf beiden Uferseiten gestatten nur noch Fußgängern die Passage, und das auch nur gegen die Entrichtung eines Obolus. An den musealen Zweck erinnert ein in Stein gehauenes aufgeschlagenes Buch. Doch statt der erwarteten Geschichtslektion wird in fünf Sprachen um Rücksicht gebeten. Der historische Teil sei 1986/87 restauriert worden: „Please protect the relies! Do not trample or damage it.“ Was wohl so viel heißen soll, dass man auf der Sehenswürdigkeit nicht herumtrampeln und sie nicht beschädigen soll.

„Der Zwischenfall vom 7. Juli“

Es stehen und hängen, ehe die Überführung in einem Tor unterhalb eines Turms verschwindet, eine Unzahl von Gedenksteinen, Stelen, Reliefs und Tafeln herum. Sie alle erinnern an Episoden und Begebenheiten aus der langen Geschichte der Brücke. Nach einem Hinweis auf den Anlass, weshalb wir überhaupt hierherkamen, muss man indes intensiv suchen. Er findet sich auf der Rückseite eines weißen Marmorblocks. Und zwar in der allerletzten Zeile. Wir erkennen das uns inzwischen bekannte Schriftzeichen, welches wie zwei lateinische T aussieht, deren Fuß nach rechts schwingt. Diese stehen wie üblich zwischen zwei Anführungszeichen und heißen in der Transkription „Der Zwischenfall vom 7. Juli“.

Dort steht nicht etwa: Hier fielen die ersten Schüsse des Zweiten Weltkrieges in Asien, hier begann ein acht Jahre währender blutiger Kampf gegen den faschistischen Aggressor Japan, hier nahm das große Völkermorden auf dem Kontinent seinen Ausgang. Nichts dergleichen. Der Kriegsbeginn als Vor- und Zwischenfall. Und der war banal, wie es immer mit der großen Geschichte ist.

Sechs Jahre zuvor war das Kaiserreich Japan dem Beispiel der Kolonialmächte England, Frankreich, Portugal, Deutschland und den Amerikas gefolgt und okkupierte den Nordosten Chinas: Dort lagen Steinkohle, Eisenerz und Öl. Und dahinter begann Sibirien, um das schon 1905 mit den Russen Krieg geführt worden war. Der koloniale Appetit hielt unvermindert an, der Tenno in Tokio hatte den Kampf um die „Neue Ordnung“ befohlen, die in Asien mit Zwang Einzug halten sollte.

Und darum mutmaßen Historiker, dass der Vorfall an der Marco-Polo-Brücke eine japanische Inszenierung gewesen ein könnte, um die Begründung für die Besetzung des restlichen Chinas zu haben (wie es zwei Jahre später die Deutschen in Gleiwitz praktizierten und die Amerikaner in der Bucht von Tonkin 1964, um gegen Vietnam loszuschlagen – sie sprachen übrigens gleichfalls von einem „Zwischenfall“ und nicht von einem Kriegsbeginn. Wortklauberische „Spezialoperationen“ haben eben Tradition).

Vom Bürgerkrieg zum vereinten Widerstand gegen Japan unter Mao

Die Konkurrenten Japans waren aktuell mit der Niederschlagung der Spanischen Republik beschäftigt. Die also musste Japan 1937 nicht fürchten. Und außerdem war Tokio seit dem Vorjahr mit Berlin und Rom durch den Antikominternpakt verbündet.

Aber der banale Anlass: Am 7. Juli 1937 war eine Kompanie der japanischen Kwantung-Armee am Yongding He unterwegs, der die Grenzlinie ihres Marionettenstaates Mandschukuo bildete. Ein einziger Japaner fehlte beim abendlichen Appell. Sofort hieß es, dass ihn die Chinesen entführt hätten, was nach oben gemeldet wurde. Die obersten Kriegsherren in Tokio befahlen den Sturmangriff auf die in Wanping an der Marco-Polo-Brücke stationierte chinesische Einheit, obwohl einige japanische Strategen der Ansicht waren, dass es dafür eventuell noch zu früh sei: Von den 30 in der Mandschurei stationierten japanischen Divisionen brauche man 19 für die Sowjetunion und sechs müssten in Reserve gehalten werden. Mit fünf Divisionen könne man keinen erfolgreichen Feldzug gegen China führen.

Doch die Ausweitung der Invasion auf ganz China war längst beschlossene Sache. Weshalb es unerheblich war, dass der vermisste Soldat schon wenige Stunden später unversehrt wieder auftauchte.

Aus der Tatsache jedoch, dass bereits am Tag darauf die von Mao Zedong geführte KP zum nationalen Widerstand gegen den japanischen Aggressor aufrief, leiteten andere Historiker den tendenziösen Schluss ab, der Zwischenfall sei von den Kommunisten inszeniert worden, um die von Tschiang Kai-schek geführte antikommunistische Kuomintang zu schwächen. Diese These stellt wohl eine zweckdienliche Irreführung dar. Es ging um die Zusammenführung aller Kräfte, um gemeinsam gegen die Eindringlinge zu kämpfen. Unter der Losung „Chinesen kämpfen nicht gegen Chinesen! Vereinigter Widerstand gegen Japan!“ mobilisierte die Partei Maos die chinesische Gesellschaft, die sich bis dato im Bürgerkrieg zerfleischt hatte. Und bis zur Vertreibung der Japaner 1945 funktionierte diese Allianz. Etwa so wie die gegenwärtige Ampel in Berlin. Misstrauen auf allen Seiten, aber Schulterschluss im Wissen darum, dass man letztlich aufeinander angewiesen ist.

Etwa 35 Millionen Chinesen starben im Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg

Die einstige Garnisonsstadt Wanping umschließt eine gewaltige Mauer. Sie war mal, als sie vor mehr als einem halben Jahrtausend errichtet wurde, als Festung zur Verteidigung Beijings gedacht. Wir laufen an dem gewaltigen Bauwerk entlang. Was einige Mühe bereitet, denn auch hier wird der Platz für Autos knapp. Sie parken quer zur Straße, die Motorhauben ragen über den Bordstein und lassen kaum Raum auf dem ohnehin schmalen Bürgersteig. Auf dem zwei, drei Meter breiten Grünstreifen bis zum Mauerwerk stehen unzählige, mit Kalligrafien verzierte Steine. Sie gleichen überdimensionierten Halloren-Kugeln. Die Inschriften sind Nachrichten aus der Vergangenheit. „Im Dorf Tangzhuang wurden 13 Alte und Kinder auf einen Platz getrieben und mit Maschinengewehren erschossen.“ – In einem Dorf wurden 1360 Zivilisten verbrannt. – „Am 3. Juni 1938 haben japanische Soldaten im Kreis Tongxv 3365 Menschen erschossen, mit Messern getötet oder verbrannt. 335 wurden lebendig begraben und 362 von Schäferhunden zerfleischt. 1288 Frauen wurden vergewaltigt.“

Kurze Berichte von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, lakonische Mitteilungen über entsetzliche Gräuel in einzelnen Dörfern. Konkret und ohne propagandistische Schnörkel. Mithilfe von Jianzheng Wang, unserem chinesischen Freund, tasten wir uns von Inschrift zu Inschrift. Auf einem Stein findet sich ein Hinweis auf den Einsatz von Giftgas. Die Japaner produzierten auf einer Insel in der Bucht von Hiroshima Tausende Tonnen davon und setzten es in China ein. Sie experimentierten auch mit biologischen Waffen, mit Bakterien und anderen Krankheitserregern, die sie ebenfalls an Chinesen testeten. Die Kwantung-Armee unterhielt für diese Zwecke die Einheit 731, die zu solchen Massenvernichtungswaffen „forschte“. Die Zahl ihrer „Forschungsopfer“ ist nicht bekannt, sie ging ein in die Gesamtzahl der chinesischen Opfer des Zweiten Weltkrieges. Und das waren nach offiziellen Angaben etwa 35 Millionen Menschen.

Im sowjetischen Chabarowsk, kurz hinter der chinesischen Grenze, fand in den späten 1940er-Jahren ein Prozess – analog dem in Nürnberg – gegen zwölf Militärs der Kwantung-Armee statt, darunter auch Mediziner der berüchtigten Einheit 731. Die Urteile waren vergleichsweise moderat. Wegen Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit Entwicklung, Produktion sowie Einsatz chemischer und biologischer Waffen in China gaben die Richter zwischen zwei und 55 Jahre Arbeitslager. Der letzte verurteilte Kriegsverbrecher wurde allerdings schon 1956 nach Japan abgeschoben.

Der neue Kalte Krieg

Der Kalte Krieg verhinderte damals, dass die Welt von jenen Verbrechen in China und von diesem Prozess erfuhr. Die spärlichen Nachrichten, die seinerzeit durchsickerten, wurden von den USA und Japan als kommunistische Propaganda denunziert. Außerdem arbeiteten etliche der japanischen Experten bereits in den Labors der USA. In Harbin in der Provinz Heilongjiang im Nordosten Chinas, am Ort des barbarischen Wirkens der Einheit 731, existiert das Japanese War Crimes Museum. Wir sahen dort unzählige Exponate und Dokumente dieser Barbarei, darunter eine Unmasse von Kopien aus amerikanischen Archiven: medizinische Untersuchungsberichte, Personalbögen, Mitschriften und Protokolle von Vernehmungen etc., die nach dem Sieg der Alliierten über das faschistische Japan sichergestellt worden waren. In der kurzen Zeit der Entspannung in den 90er-Jahren waren diese Zeugnisse den Chinesen übergeben worden. Heute undenkbar, sagte uns der Wissenschaftler Gao Peng in Harbin, der uns durch das Haus führte. Auch die Beziehungen zwischen den chinesischen Museen und denen im Westen, die einst miteinander kooperierten, sind vom Raureif des neuen Kalten Krieges überzogen.

Die Mauern der Festung Wanping an der Marco-Polo-Brücke sind kilometerlang und meterhoch. Wir mustern die Einschüsse im Mauerwerk, die die Granaten am 8. Juli 1937 rissen. Nicht viele und gewiss wirkungslos, denn das jahrhundertealte Bollwerk stürzte nicht zusammen. Und jenseits der Nanhou-Straße dehnt sich ein weitläufiger Skulpturenpark, in welchem mit unterschiedlichen Handschriften das Thema verarbeitet wird.

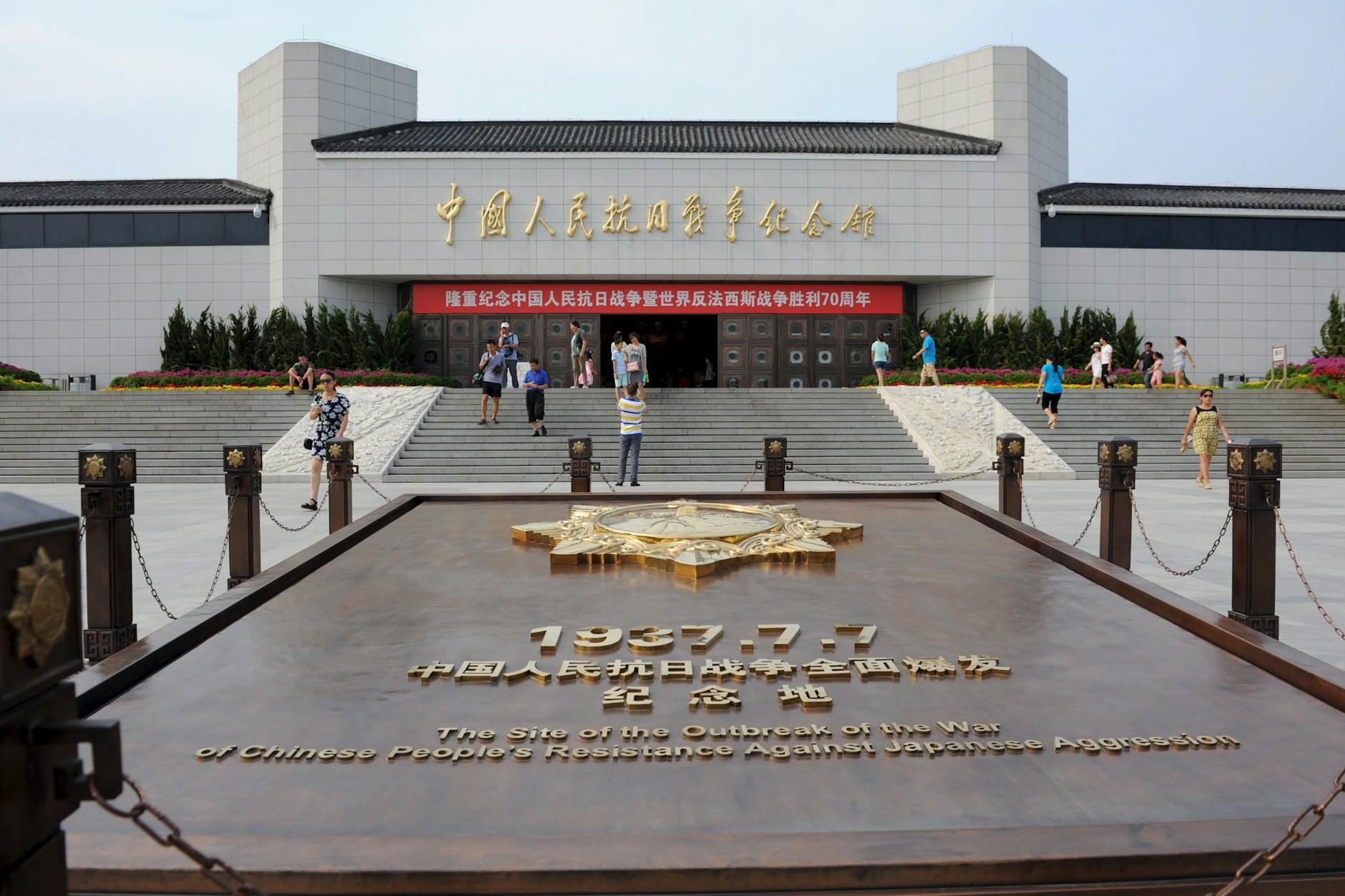

Die Verlängerung der Brücke bildet die Hauptachse von Wanping, sie führt mitten durch den Ort. Links und rechts der Chengnei-Straße erheben sich malerisch die alten Häuschen. Menschen wohnen darin, aber auch Geschäfte und Büros sind dort eingezogen. Natürlich auch Souvenirläden, wie sie überall an Touristenhotspots zu finden sind. Auf einem größeren Platz erhebt sich ein Objekt jüngeren Datums: das Museum des chinesischen Volkswiderstandes gegen die japanische Aggression. Das Haus war zur 50. Wiederkehr des „Zwischenfalls“ errichtet worden, und Deng Xiaoping fertigte die Kalligrafie, die gülden über dem Portal hängt. Auf die Urheberschaft des wohl eine Zeit lang wichtigsten Chinesen verweist zweisprachig ein kleiner Betonklotz am Wegesrand. Englisch ist nicht nur hier üblich, sondern inzwischen im ganzen Land – die Überlegungen, die chinesischen Schriftzeichen etwa zu latinisieren, scheinen erledigt, seitdem insbesondere die jungen Generationen Englisch als Fremd- und Zweitsprache aktiv beherrschen. Außerdem stellen die Schriftzeichen, die nun seit Jahrtausenden der Kommunikation dienen, einen Wert an sich dar: Es ist nicht nur die Kunst des schönen Schreibens, sondern vornehmlich die kulturelle Klammer von 1,4 Milliarden Menschen. Und nationales Selbstbewusstsein tut ein Übriges. Darum wird man sie nicht abschaffen, auch wenn die Schriftzeichen für mehr als 80 Prozent der Menschheit ein Riesenrätsel darstellen.

Im Museum sind, wie schon auf der Brücke, unzählige Schulklassen mit Lehrern und Headset unterwegs. Nicht so laut und unbekümmert lärmend wie draußen. Diszipliniert und andächtig folgen sie den Erklärungen. Allerdings bricht kurzzeitig die Ordnung zusammen, als wir an ihnen vorbeiziehen. Was ist schon totes Kriegsgerät gegen lebende Langnasen? Wie überall auf der Welt überfällt auch heranwachsende Chinesen Neugier beim Anblick von Fremdem, haben Folgsamkeit und Gehorsam Pause. Die Lehrer lächeln ebenfalls, wenngleich ein wenig gequält: Wir gefährden den Bildungsauftrag. Also beschleunigen wir unseren Gang.