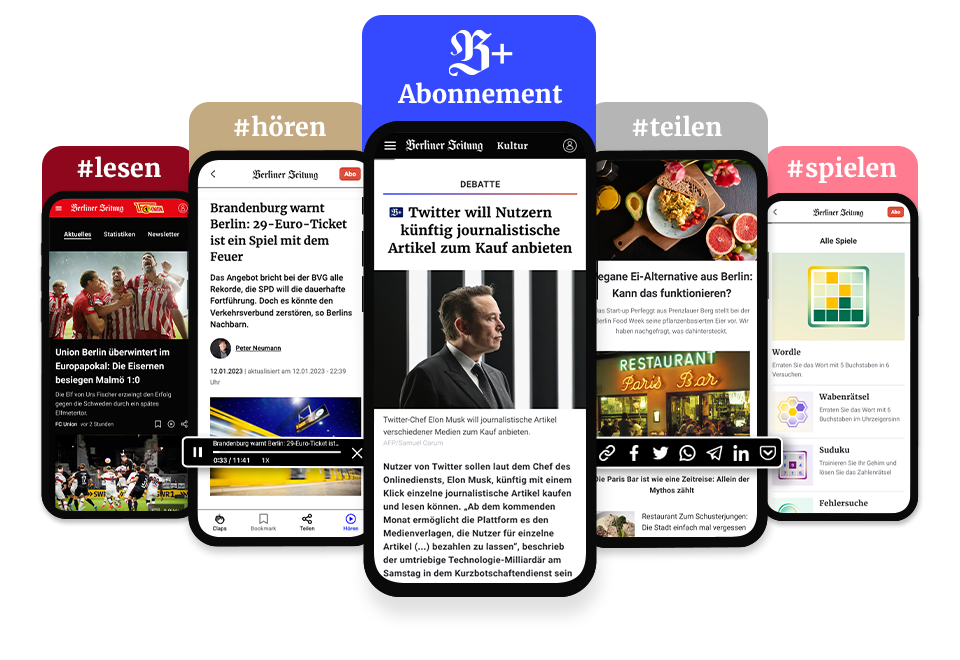

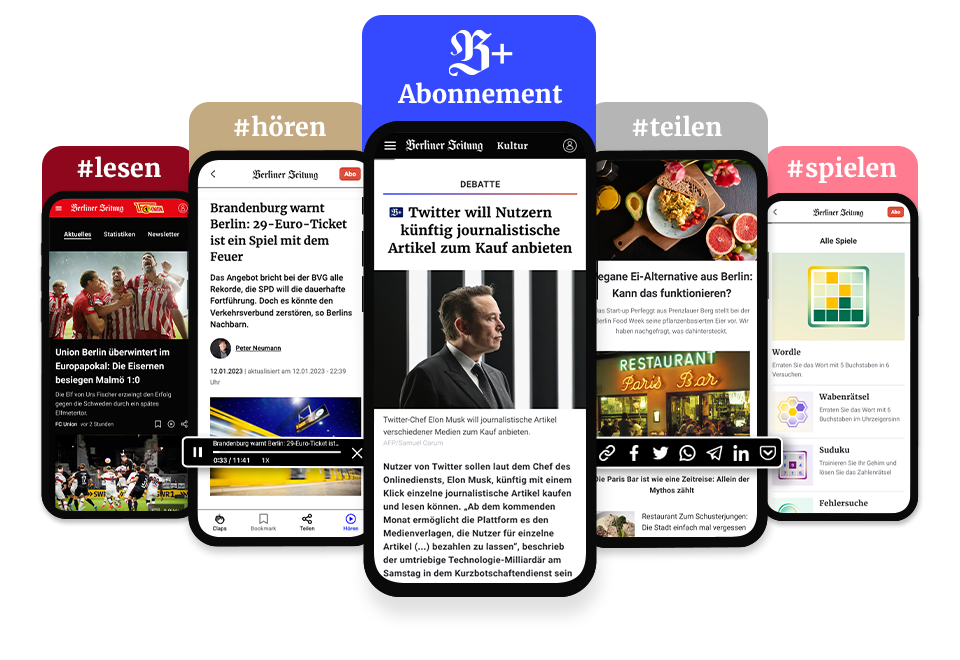

Mit einem Abo weiterlesen

- Zugriff auf alle B+ Inhalte

- Statt 9,99 € für 2,00 € je Monat lesen

- Jederzeit kündbar

Der Berliner Andreas Mühe erzählt uns fortan alle zwei Wochen in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung von seinem Blick auf die Welt. Ergänzt wird jedes Bild durch einen Text seiner Frau Kristina Schrei.