Kaum ein Tag vergeht ohne eine neue Hiobsbotschaft für die deutsche Wirtschaft. Am Montag warnte BDI-Präsident Siegfried Russwurm auf dem Tag der Industrie vor schwierigen Bedingungen und prognostizierte ein Nullwachstum bis zum Jahresende, am Mittwoch gab das Ifo-Institut seine Schätzung bekannt, wonach Deutschland im Gesamtjahr 2023 in die Rezession rutschen werde, und das gewerkschaftsnahe IMK ging am Donnerstag sogar von einem Einbruch der Wirtschaft um 0,5 Prozent bis zum Jahresende aus.

Bye-bye, EU: USA sind seit 2008 ökonomisch davongezogen

Deutschland hat die Europäische Union in den letzten Jahren regelrecht dominiert. Die Agenda 2010 brachte der Exportindustrie große Kostenvorteile. Angela Merkel wurde in Europa als eiserne Kanzlerin gefürchtet. Griechenland, Spanien, Portugal und Italien stöhnten unter der deutschen Fiskaldisziplin. Doch mittlerweile scheint Deutschland zu lange von der Substanz gelebt zu haben. Der Thinktank European Council on Foreign Relations (ECFR) verweist in einer aktuellen Analyse darauf, dass die USA der EU in den letzten 15 Jahren ökonomisch regelrecht davongezogen sind. Im Jahr 2008 war die Wirtschaft der EU noch etwas größer als die der Vereinigten Staaten: 16,2 Billionen US-Dollar gegenüber 14,7 Billionen US-Dollar. Mittlerweile ist die amerikanische Wirtschaft um fast ein Drittel größer – rechnet man Großbritannien heraus, sind es sogar mehr als 50 Prozent.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine könnte eine Zeitenwende eingeleitet haben, die den Abstieg Deutschlands als wirtschaftliche Großmacht einleitet. Die Neuausrichtung der Energieversorgung hat die deutsche Wirtschaft ins Mark getroffen. Steigende Energiepreise haben die Nachfrage einbrechen lassen, der Konsum wird abgewürgt, weil die Bevölkerung hohe Lebenshaltungskosten schultern muss. Staat und Unternehmen investieren zu wenig, der Kapitalstock – Maschinen, Brücken, Schulen – erodiert. Der Finanzanalyst Michael Every prophezeite im Interview mit der Berliner Zeitung Deutschland den Status eines Entwicklungslands.

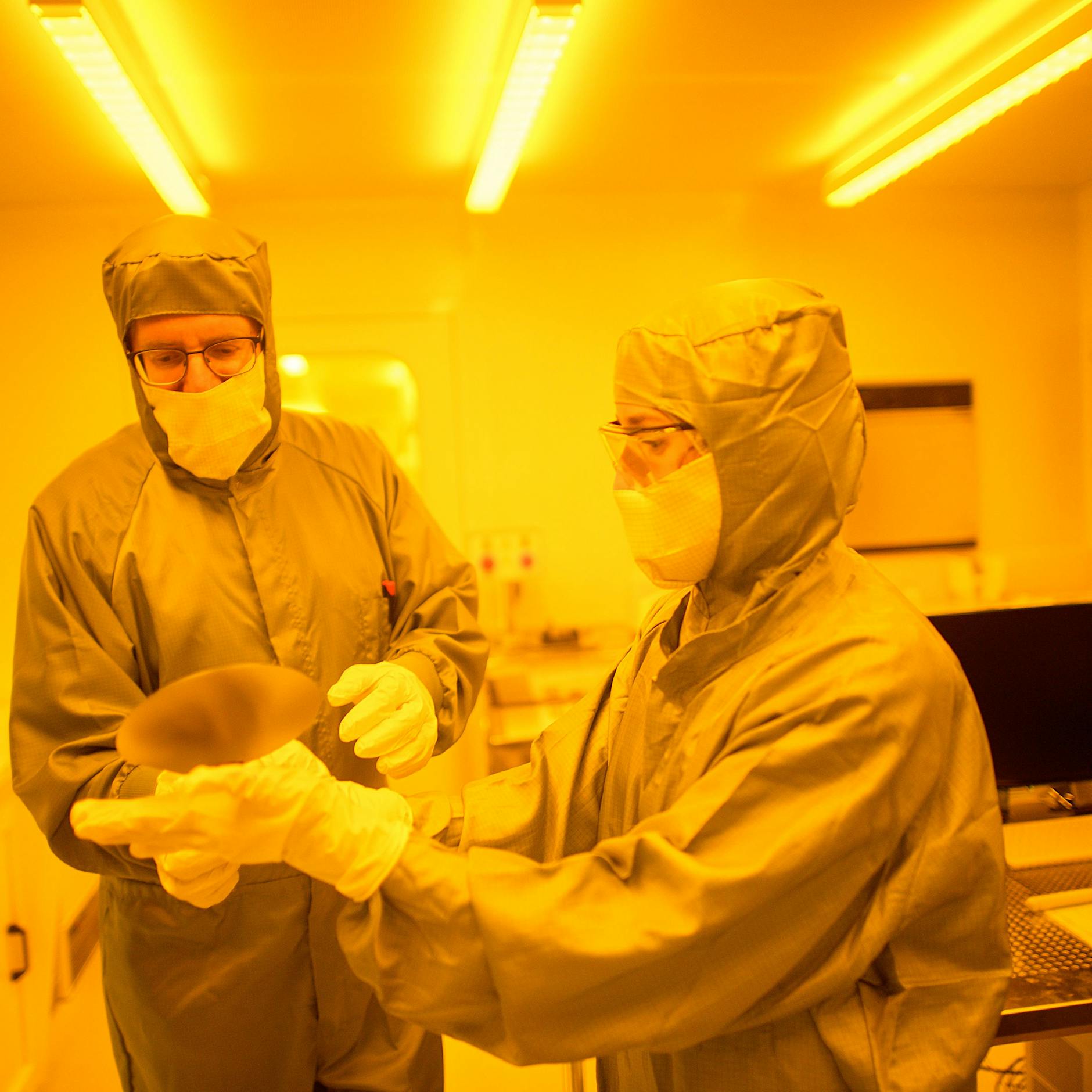

Amerika hat die größte Hightechindustrie – Europa schwelgt im Luxus

Die ECFR-Wissenschaftler stellen einen provokanten Zusammenhang her: Durch den Krieg in der Ukraine seien die Europäer stärker in die Abhängigkeit der Amerikaner gerutscht, die EU stehe mittlerweile in einem Vasallen-Verhältnis zu den USA. Seit der Finanzkrise 2008 seien die USA im Vergleich zu ihren europäischen Verbündeten immer mächtiger geworden. „Das transatlantische Verhältnis ist nicht ausgewogener geworden, sondern stärker von den USA dominiert“, schreiben die ECFR-Autoren.

Die Ursachen für die schlechte wirtschaftliche Lage sind zum großen Teil hausgemacht. Deutschland hat wichtige wirtschaftliche Entwicklungen lange verschlafen: Der letzte bedeutende deutsche Hightechkonzern war das Software-Unternehmen SAP, dessen Gründung bereits 50 Jahre zurückliegt. Die USA sind bei Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz mittlerweile führend. Die Branchen ziehen Kapital im großen Stil an. Die Marktkapitalisierung des Chipherstellers Nvidia hat die Grenze von einer Billion US-Dollar durchbrochen. Während in den USA die großen Digitalkonzerne Amazon, Alphabet und Co. in den vergangenen zwölf Monaten 65 Prozent der Renditen an der Börse eingebracht haben, gelten in Europa Handtaschen und andere Accessoires als prestigeträchtig. Auf dem alten Kontinent haben die zehn größten Luxusunternehmen, mit dem französischen Konglomerat LVMH an der Spitze, etwa 30 Prozent der Renditen erzielt – eine Vermögenskonzentration, die ihresgleichen sucht.

Die Dekadenz im Abendland hat ökonomische Folgen. Das ECFR zieht logische Schlussfolgerungen: „Die großen amerikanischen Technologieunternehmen – die ‚Big Five‘ Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook) und Microsoft – stehen nun kurz davor, die Technologielandschaft in Europa ebenso zu dominieren wie in den USA“, heißt es. Mit der Wettbewerbspolitik versuche die EU zwar dieser Dominanz entgegenzuwirken, indem sie beispielsweise Google eine Geldstrafe von fast 2,5 Milliarden Euro auferlegte. Doch es sei – anders als in China – nicht gelungen, Alternativen zu entwickeln.

US-Dollar bleibt unangefochten Weltwährung Nummer eins

Auch die europäische Währungsunion habe nicht den Erfolg gezeitigt, Amerika ernsthaft herauszufordern. Laut den jüngsten Zahlen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich wurde im April 2022 bei rund 88 Prozent der weltweiten Devisentransaktionen der US-Dollar gekauft oder verkauft. Dieser Anteil ist in den vergangenen 20 Jahren stabil geblieben. Im Gegensatz dazu wurde der Euro bei 31 Prozent der Transaktionen gekauft oder verkauft, ein Rückgang gegenüber seinem Höchststand von 39 Prozent im Jahr 2010.

Der US-Dollar hat auch seine Position als wichtigste Reservewährung der Welt behauptet – er macht etwa 60 Prozent der offiziellen Währung aus Devisenreserven; der Euro lediglich 21 Prozent. „Die USA haben von der anhaltenden Dominanz ihrer Währung profitiert, um eine immer größere Fähigkeit zu erlangen, Finanzsanktionen gegen ihre Feinde und Verbündeten gleichermaßen zu verhängen, ohne wirklich auf die Zusammenarbeit von irgendjemandem angewiesen zu sein“, konstatieren die Autoren der Studie. „Russland und China wehren sich mit einigem Erfolg gegen diese Fähigkeit, aber die Europäer haben dies größtenteils akzeptiert.“

Deutschland wird für die USA zum LNG-Paradies

Offensichtlich wird die Verlagerung im transatlantischen Verhältnis bei der Energieversorgung. Deutschland hat nach Kriegsbeginn schnell begonnen, die Infrastruktur für die Anlandung von Flüssigerdgas (LNG) aufzubauen. Statt relativ preiswertes Gas aus Russland bezieht die deutsche Wirtschaft LNG aus befreundeten Staaten. Wenn es um die USA geht, hat die Bundesregierung die Spendierhosen an. Am vergangenen Donnerstag teilte das amerikanische Unternehmen Venture Global LNG mit, einen Vertrag mit der Bundesrepublik über die Belieferung von Flüssigerdgas für die nächsten 20 Jahre geschlossen zu haben. Das deutsche Unternehmen SEFE (Securing Energy For Europe), das aus der Verstaatlichung des russischen Gasprom-Ablegers in Deutschland hervorgegangen ist, wird jährlich 2,25 Millionen Tonnen aus den USA beziehen.

Der Deal ist Deutschlands zweiter Vertrag mit Venture Global LNG, der über einen 20-Jahres-Zeitraum läuft. Zuvor hatte der Energieversorger EnBW ein Abkommen über zwei Millionen Tonnen pro Jahr unterzeichnet. Durch die Vereinbarungen wird Venture Global zum größten LNG-Lieferanten Deutschlands. Die USA werden privilegiert: Beim LNG-Bezug aus Katar, der über den RWE-Konzern läuft, hat sich Deutschland nur zu einer Laufzeit von 15 Jahren entschlossen – deutlich kürzer, als es der Golfstaat angestrebt hatte. Deutschland hat seit Dezember insgesamt 2,4 Millionen Tonnen LNG importiert, davon kamen mehr als 70 Prozent aus den USA. Die Vereinigten Staaten sind zum größten Gasproduzenten der Welt aufgestiegen. Die deutsche Industrie ächzt unter den gestiegenen Preisen.

Washington: Europäer jammern, ordnen sich aber unter

Inmitten der europäischen Energiekrise haben die USA zudem den industriepolitischen Turbo gezündet. Im Sommer 2022 verabschiedete Präsident Joe Biden den Inflation Reduction Act (IRA) und den CHIPS and Science Act, die hohe Subventionen für die Hightechbranche und grüne Technologien vorsehen. In Europa fürchtet man seitdem, dass Kapital in die USA abfließt und Unternehmen abwandern, weil die Verwertungsbedingungen auf dem alten Kontinent, vor allem wegen der hohen Energiepreise, nicht mithalten können.

Die Autoren des ECFR konstatieren, dass viele Regierungsbeamte in Washington seit Beginn des Krieges in der Ukraine die Ansicht geäußert hätten, dass die Europäer „vielleicht jammern und sich beschweren“, ihre zunehmende Sicherheitsabhängigkeit von den USA bedeute jedoch, dass sie die Wirtschaftspolitik als Teil der amerikanischen Politik akzeptieren werden. „Das ist die Essenz der Vasallisierung“, heißt es in der Analyse.