Unlängst veröffentlichte das „Zentrum für Desinformationsbekämpfung“ des Ukrainischen Sicherheits- und Verteidigungsrates eine Liste mit Personen, die „russische Propaganda“ betreiben würden. Der Leiter des Zentrums hat die Personen auf der Liste als „Informationsterroristen“ bezeichnet, die sich als Kriegsverbrecher verantworten müssten. Etwa 70 Personen aus verschiedenen Ländern werden hier regierungsamtlich gebrandmarkt und ich habe das zweifelhafte Vergnügen, neben meinen Bonner Kollegen Christian Hacke als einziger deutscher Politikwissenschaftler auf dieser Liste zu stehen.

Der Vorwurf: Wir würden Narrative verbreiteten, die mit der russischen Propaganda übereinstimmen. Nachdem der ukrainische Botschafter in Berlin mich Anfang April ein „echtes Arschloch“ genannt hatte, ist dies ein weiterer Tiefpunkt in der Debatte um den Krieg in der Ukraine.

Ein Ritt auf der Rasierklinge

Damit auch hier keine Missverständnisse aufkommen: Russlands Krieg gegen die Ukraine ist in Zielen und Mitteln ein Zivilisationsbruch, der die internationale Politik auf vielen Ebenen verändern wird. Dieser Krieg ist eindeutig unprovoziert und illegal. Russland ist für sein Verhalten zu Recht maximal isoliert und zahlt einen hohen Preis dafür. Der „Freiheitskampf“ (oder ist es ein Überlebenskampf?) der Ukraine ist anerkennenswert und verdient Unterstützung, auch wenn die hohe Zahl an Opfern und die massiven Schäden keinen Heldenmythos erlauben.

Dennoch gibt es bei professionellen Beobachtern sehr unterschiedliche Einschätzungen zur Frage, wer welche Verantwortung für die Lage trägt, ob dieser Krieg zu verhindern gewesen wäre, welche Kriegsziele Russland mit welchen Mitteln verfolgt und ob es sie erreichen kann – und was wir dagegen oder dafür tun könnten. Daran hängt auch die Frage, ob der Ukraine möglichst schnell und möglichst wirksame Waffen geliefert werden sollten.

Besonders heftig wird über die Frage gestritten, ob Russland inzwischen ein faschistisches Regime geworden ist, mit dem schon deshalb kein Interessenausgleich möglich war, oder Russland „nur“ eine revisionistische Macht ist, die einhegbar ist. Zunehmend die Runde machende „Putin-Hitler-Vergleiche“ verschärfen die Fronten im innenpolitischen Meinungsstreit und bereiten – was denn sonst – den Boden für eine Mobilisierung in einen Krieg mit Russland, vermutlich eher als Stellvertreterkrieg in der Ukraine. Das ist ein Ritt auf der Rasierklinge.

Nach fast einem halben Jahr Krieg hat sich die Debatte radikalisiert

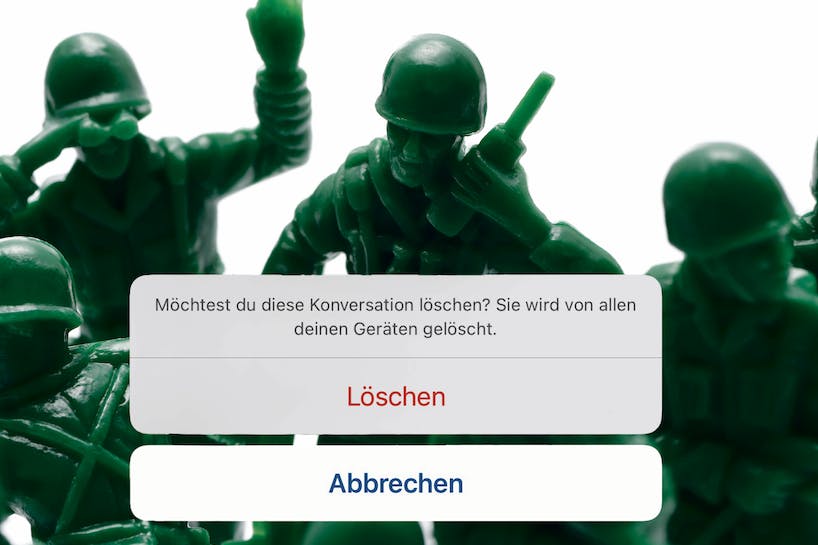

Die öffentliche Diskussion spiegelt diese Kontroversen nur unzureichend wider. Der Diskursraum hat sich zunehmend verengt. Die Unversöhnlichkeit der Argumente, das bewusste Missverstehen, die wechselseitigen Unterstellungen („Kriegstreiber“ versus „Beschwichtiger“, „Ukraine-Freund“ versus „Ukraine vor den Bus werfen“) und vor allem der Verlust an Grautönen sind nicht nur eine persönliche Belastungsprobe für langjährige Freundschaften oder wissenschaftliche Netzwerke. Ich selbst kann von Tagungsausladungen und (was nicht nachweisbar ist, aber ins Bild passt: zunehmende Nichteinladungen) in etablierten Diskussionszusammenhängen meiner eigenen Community berichten.

Nach fast einem halben Jahr Krieg hat sich die Debatte in diesem Land (erwartbar) radikalisiert. Das mag nicht das Hauptproblem sein – denn natürlich ist der eigentliche Skandal, dass durch den Zivilisationsbruch Russlands in der Ukraine Zehntausende unschuldige Menschen sinnlos sterben, die europäische und internationale Friedensordnung kaputtgeschossen und die globalen Folgen – von Hungersnöten bis einer in Trümmern liegenden internationalen Sicherheitsarchitektur – massiv sind. Aber wer nicht bei drei beim Mainstream ist, der gilt in diesem Lande inzwischen als „fringe“.

Grautöne haben keinen Platz in der Debatte

Wir haben offenkundig verlernt, auch kontroverse andere Standpunkte als zumindest legitime Debattenbeiträge wahrzunehmen. In Kriegszeiten mag das nachvollziehbar sein, für eine demokratische Debattenkultur ist das aber fatal. Denn gute Lösungen entstehen natürlich nicht im Hinterherrennen hinter einem schmalen Meinungskanon, sondern durch Widerspruch und die Bereitschaft, Argumente abzuwägen. Dass dies in der Ukraine derzeit nicht möglich ist, ist verständlich. Wir sollten uns aber den Luxus erlauben, distanzierter und damit abgewogener zu urteilen oder zumindest breiter und tiefer Gesamtzusammenhänge wie Risiken zu erkunden. Dafür braucht es Vielfalt und Streit statt Einfalt und geschlossene Reihen.

„Sie hat sich nicht entschuldigt“ – so etwa die mediale Quintessenz des Auftritts Angela Merkels im Berliner Ensemble, mit dem sie ihre Russlandpolitik der vergangenen 16 Jahre zu erklären versucht hat. Nun ist es zweifellos in Ordnung, die ehemalige Kanzlerin zu hinterfragen und zu kritisieren. Aber wäre es nicht angemessener, die Grautöne der Kanzlerin in dieser Frage unaufgeregter wahrzunehmen und nicht über sie herzufallen, als ob nicht jede politische Entscheidung auch aus der jeweiligen Zeit zu erklären und zu beurteilen sein kann?

Henry Kissingers oder Klaus von Dohnanyis Mahnungen, einen Interessensausgleich mit Russland anzustreben, spiegeln sich ebenso wenig prominent im medialen Diskurs wider, wie die kontinuierlichen kritischen amerikanischen Stimmen wie die von John Mearsheimer, einem der Großen der realistischen Schule der akademischen Lehre von den internationalen Beziehungen.

Demokratie braucht Konflikt

Es gibt im Diskurs zu diesem Krieg bei professionellen Beobachtern und hinter den Kulissen auch in der Politik eine ganze Reihe an sehr kontroversen Einschätzungen und niemand hat den Stein der Weisen gefunden oder ein Erklärungsmonopol. Es gibt irrige Argumente und auch Propaganda, natürlich – und die gilt es zu entlarven. Aber in einem demokratischen Diskursraum lassen sich richtige Lösungen eben selten im politischen Reagenzglas destillieren.

Werner Patzelt hat Wissenschaft mal als jenes menschliche Handeln bezeichnet, das auf die Herstellung solcher Aussagen abzielt, die jenen Aussagen an empirischem und logischem Wahrheitsgehalt überlegen sind, welche schon mittels der Fähigkeiten des „gesunden Menschenverstands“ formuliert werden können. In der Wissenschaft finden sich aber keine einheitlichen Bewertungen zu diesem Krieg, weder innerhalb der strategischen Studien noch bei Militärexperten noch den Osteuropawissenschaftlern (obschon es hier einen breiten Konsens gibt).

In den Talkshows dieser Republik spiegelt sich diese Breite selten wider, meist gibt es nur einen „Quotenabweichler“ (oft so dünn besetzt, dass er oder sie sich ideal als Pappkamerad eignet), über den dann der Rest der Runde genüsslich herfallen darf. Niemand behauptet, es könne keine kritische Diskussion mehr geführt werden oder wir seien gar bei einer medialen Gleichschaltung angekommen. Aber Demokratie braucht Konflikt, Demokratie braucht aber auch eine gemeinsame Basis und ein Mindestmaß an Ausgewogenheit und Respekt.

Sollte man die Ukraine sofort in die EU aufnehmen?

Wenn etwa jenen, die sich erlauben zu fragen, ob Waffenlieferungen an die Ukraine nicht eher Konfliktbeschleuniger sind, unterstellt wird, damit werde dem russischen Narrativ gefolgt oder diese gar als „Putinfreunde“ diffamiert werden, dann wird eine rationale strategische Diskussion verunmöglicht. Denn natürlich kann es auch sein, dass mit Waffenlieferungen ein womöglich aussichtsloser Kampf der Ukraine nur verlängert oder blutiger wird.

Und es ist ebenso denkbar, dass Russland aufgrund immer mehr westlicher Waffenlieferungen die Staaten, die dies tun, als Kriegspartei betrachtet und wir, ob gewollt oder nicht, am Ende doch in einem Krieg mit Russland landen. Dass dieser am Ende auch nuklear eskalieren könnte, ist zumindest eine ernstzunehmende Annahme, die nicht einfach damit vom Tisch gewischt werden kann, dass man sich aus Sorge oder gar Angst davor nicht wie das Kaninchen vor der Schlange verhalten dürfe und damit vollkommen erpressbar sei. Gleiches gilt für die Frage, ob es klug ist, der Ukraine nun eine schnelle Beitrittsperspektive zur Europäischen Union zu verschaffen und sie damit unwiderruflich ins westliche Lager zu holen.

Es braucht einen verantwortungsethischen Ansatz

Auch die Debatte um die Ursachen dieses Krieges und die westlichen Versäumnisse kann in diesem Land kaum noch nüchtern geführt werden. Allein die Frage zu stellen, gilt vielen bereits als das Betreiben des Geschäfts Moskaus. Das ist auch deshalb besonders schädlich, weil es den Blick für mögliche Lösungen dieses Konfliktes verbaut. Mit einem gesinnungsethischen Kompass ist eine vorbehaltlose Unterstützung der Ukraine mehr als berechtigt.

Ob dies allerdings einer Verhandlungslösung dient, ist fraglich. Es braucht vielmehr einen verantwortungsethischen Ansatz, der nüchtern – und allein dieser Gedanke wird zu Unrecht tabuisiert – den Versuch eines Interessenausgleichs mit Russland wagt und nicht auf einen Sieg gegen Russland setzt. Diesen Weg einer realpolitischen Frontbegradigung war und ist im Westen aber kaum jemand bereit auszuloten, auch weil man die Existenz von Einflusszonen tabuisiert und die eigenen Prinzipien fundamental setzt.

Wer aber eine komplette Niederlage Russlands oder einen Rückzug hinter die Grenzen vor dem 24. Februar 2022 zum Ziel bzw. als Voraussetzung für eine Friedenslösung erklärt, der hilft der Ukraine nicht, sondern landet letztlich im Krieg mit Russland.

Es muss ein Minimalkompromiss gefunden werden

Es wird vermutlich am Ende eine neutrale, demilitarisierte und territorial veränderte Ukraine geben, die nicht eindeutig dem westlichen oder russischen Einflussgebiet zufällt. Hier sind Kreativität und der Willen gefragt, Politik vor vermeintliche Lösungen auf dem Schlachtfeld zu setzen. Entlang dieser Linie wird eine Verhandlungslösung gefunden werden müssen, natürlich zu möglichst guten Bedingungen für die Ukraine.

Wer das als naives Appeasement diffamiert, unterschätzt die Eskalationsrisiken dieses Krieges und überschätzt zugleich die Durchhaltefähigkeit der gegenwärtigen westlichen Strategie. Nicht der Anspruch auf dauerhafte und moralisch einwandfreie Lösungen, sondern ein Einfrieren dieses Konflikts ist das Gebot der Stunde. Ein unter den bestehenden Bedingungen „unlösbarer“ Konflikt wird mithin nicht durch das Anstreben einer Ideallösung überfrachtet, sondern durch einen beiden Seiten zu vermittelnden Minimal-Kompromiss „auf Eis“ gelegt. Das bedeutet natürlich keine Erfolgsgarantie, ist aber angesichts der Alternativen eine verantwortbare Strategie.

Es gibt nicht nur ein Richtig oder ein Falsch

Man mag mit jeweils guten Argumenten zu dem einen oder dem anderen Ergebnis kommen. Es gibt aber nicht nur ein Richtig oder ein Falsch. Und vor allem betreibt man nicht zwingend das Geschäft Russlands oder verrät die Ukraine, wenn man hier eine Minderheitenposition vertritt. Wenn man wegen einer Minderheitenposition auf einer schwarzen Liste landet und damit zum Abschuss freigegeben wird, endet jede sachliche Auseinandersetzung.

So war lange vor der Veröffentlichung der ukrainischen Liste in der Online-Ausgabe der FAZ unter der Überschrift „Geländegewinne für den Deutschenversteher“ über meinen Auftritt in einer Sendung von Maybrit Illner, in der ich versucht habe, auf die Risiken von Waffenlieferungen hinzuweisen und für einen Interessenausgleich mit Russland geworben habe, zu lesen: „Varwicks Reaktion ist ein weiteres positives Testergebnis, das dem Deutschenversteher Putin anzeigt, mit seiner psychologischen Kriegsführung auf dem richtigen Weg zu sein“.

Zur Angst vorm Beifall von der falschen Seite hat Hans-Magnus Enzensberger schon 1962 das Notwendige gesagt: „Wer ständig im feindlichen Feld nach Anzeichen des Beifalls Ausschau hält, macht seine Feinde zu Schiedsrichtern des eigenen Redens.“ Wann hat es eigentlich angefangen, dass in diesem Land Argumente in dieses Schema eingenordet werden? Können wir das bitte mal wieder ändern?