Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.

Die Polarisierung in der Debatte um die DDR als Diktatur spiegelt, was unsere Gesellschaft umtreibt und spaltet. Dabei geht es weniger um einen Historikerstreit als um die Frage, wie wir unsere Vergangenheit erinnern und wer die Deutungshoheit über sie hat beziehungsweise für sich in Anspruch nimmt und wer nicht gehört wird. Denn dass die DDR systempolitisch eine Diktatur war, dürfte kaum zu bestreiten sein.

Auch Sonia Combe lernte die diktatorischen Züge der DDR kennen, als sie in den 80er-Jahren jüdische Remigranten in der DDR interviewte. Ein Treffen mit der Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley brachte ihr eine kurze Festnahme ein. Bei allen Begegnungen musste sie als Historikerin aus dem „feindlichen Ausland“ dafür sorgen, dass ihr Material auf sicherem Weg nach Frankreich kam. Deshalb hastete sie vor Mitternacht vier Etagen zur Französischen Botschaft Unter den Linden hoch, wo sie den Wachposten in französischer Uniform mit Erleichterung wahrnahm, um ihr Material in den Diplomatenkoffer des Kulturattachés zu geben, der es sicher nach Frankreich brachte.

Für Sonia Combe repräsentierten diese Menschen, die ihr offen ihre Probleme in der DDR anvertrauten, die positiven Seiten dieses Landes. In Artikeln schrieb sie von ihnen und plädierte für eine differenziertere Sicht auf die DDR.

Wenn sie in Kenntnis all dessen von „linientreuen Dissidenten“ spricht und damit jene jüdischen Remigranten meint, die als Kommunisten nach dem Krieg die DDR als ihre politische Heimat gewählt hatten, Mitglieder der Partei waren, dabei selbst oftmals gemaßregelt wurden und ihre Kritik an der Führung der Partei niemals öffentlich machten, sondern schwiegen, dann versteht man, warum sie so massiv gegen die Nennung der DDR als Diktatur im gleichen Atemzug mit der Nazidiktatur interveniert. Jeder, der ihr Buch „Loyal um jeden Preis“ kennt, weiß, dass sie die Verbrechen, die im Namen des kommunistischen Ideals verübt wurden, verurteilt.

Feine Unterschiede gehen in öffentlichen Debatten meist verloren

Es ist eben nicht so einfach mit den begrifflichen Abstraktionen, an die uns Bernd Schneider erinnern möchte. Soziale Begriffe folgen nicht unbedingt jenen Gesetzlichkeiten, die in den Naturwissenschaften herrschen, sie leben – ja, durch Bestimmung von Kriterien – aber auch von Deutungsvielfalt und -wandel. Deshalb geht Martin Sabrow auf verschiedene Versuche ein, die Spezifik der DDR als Diktatur zu fassen, darunter sein eigener von der Konsensdiktatur. Solche feinen Unterschiede gehen in öffentlichen Debatten meist verloren.

Der Begriff Diktatur hat in der Tat den Charakter eines Schlagwortes, eines Stichwortgebers für verschiedenste Ziele. Worum es mir geht, ist die Frage, warum sich Debatten so schnell verhärten und zu Polarisierungen führen, die einen Dialog schwierig machen, und welche Rolle dabei der Begriff Diktatur spielt.

An dieser Stelle möchte ich auf jene Veranstaltung eingehen, die Sonia Combe in ihrem Beitrag als Gegenbeispiel zu jener erwähnt, die in der Rosa-Luxemburg-Stiftung stattfand, weil dort der Begriff Diktatur nicht fiel. Und das, obwohl es um eine Tagung ging, auf der mehr als 100 Zeitzeugen aus Frankreich und der DDR über persönliche Begegnungen in der Zeit des Kalten Krieges debattierten.

Es trafen Antikommunisten, die die DDR auch heute als Anomalie bezeichnen, auf solche Zeitzeugen, die neugierig auf die DDR beziehungsweise auf Frankreich waren: Germanisten, Romanisten, Lehrer, Dolmetscher, Übersetzer und andere.

Erzählt wurde vom Wehrdienst in West-Berlin, mit dem Verbot, persönliche Kontakte zu Ostdeutschen aufzunehmen, so wie es auch für französische Dolmetscher galt, die auf Baustellen in der DDR tätig waren. Wie erlebte man als Kind aus Marseille die DDR, wenn der Vater die Filiale eines französischen Chemiekonzerns dort aufbaute, und wie verlief die Tätigkeit eines Korrespondenten der Humanité in Ost-Berlin? Nur Einzelne zeigten kaum Bereitschaft, ihr Denken und Handeln von damals zu befragen, aber auch sie waren anwesend.

Neugier auf neue Positionen

Vor diesem Hintergrund mag es erstaunen, dass diese Tagung im Nachklang von vielen gelobt wurde, weil die offene Atmosphäre Neugier auf andere Positionen, Erfahrungen und den respektvollen Umgang miteinander einschloss. Auch Anwesende mit westdeutscher Sozialisation bestätigten dies. Die Abwesenheit des Diktaturbegriffs erscheint im Nachgang interessant. Hat das Verhandelte nichts mit der DDR als Diktatur zu tun? Doch! Aber warum hat ihn niemand benutzt?

Uns Veranstaltern – der Koordinierungsstelle Ostdeutschland-Frankreich e.V. (KOF) – war das Fehlen des Begriffs Diktatur nicht einmal aufgefallen. Wir hielten ihn offenbar nicht für geeignet, um Erkenntnisse über persönliche Begegnungen zu gewinnen. Der Begriff Diktatur ruft in den Debatten schnell Kategorien wie Opfer/Täter, Recht/Unrecht auf, die für sich genommen Erkenntnisse generieren, die wichtig sind, die ihrem Charakter entsprechend spalten müssen. Dieser Fokus ist nicht der einzige, um sich mit dem Charakter der DDR zu befassen. Das Zeitzeugenprojekt ist in zwei Punkten interessant dafür.

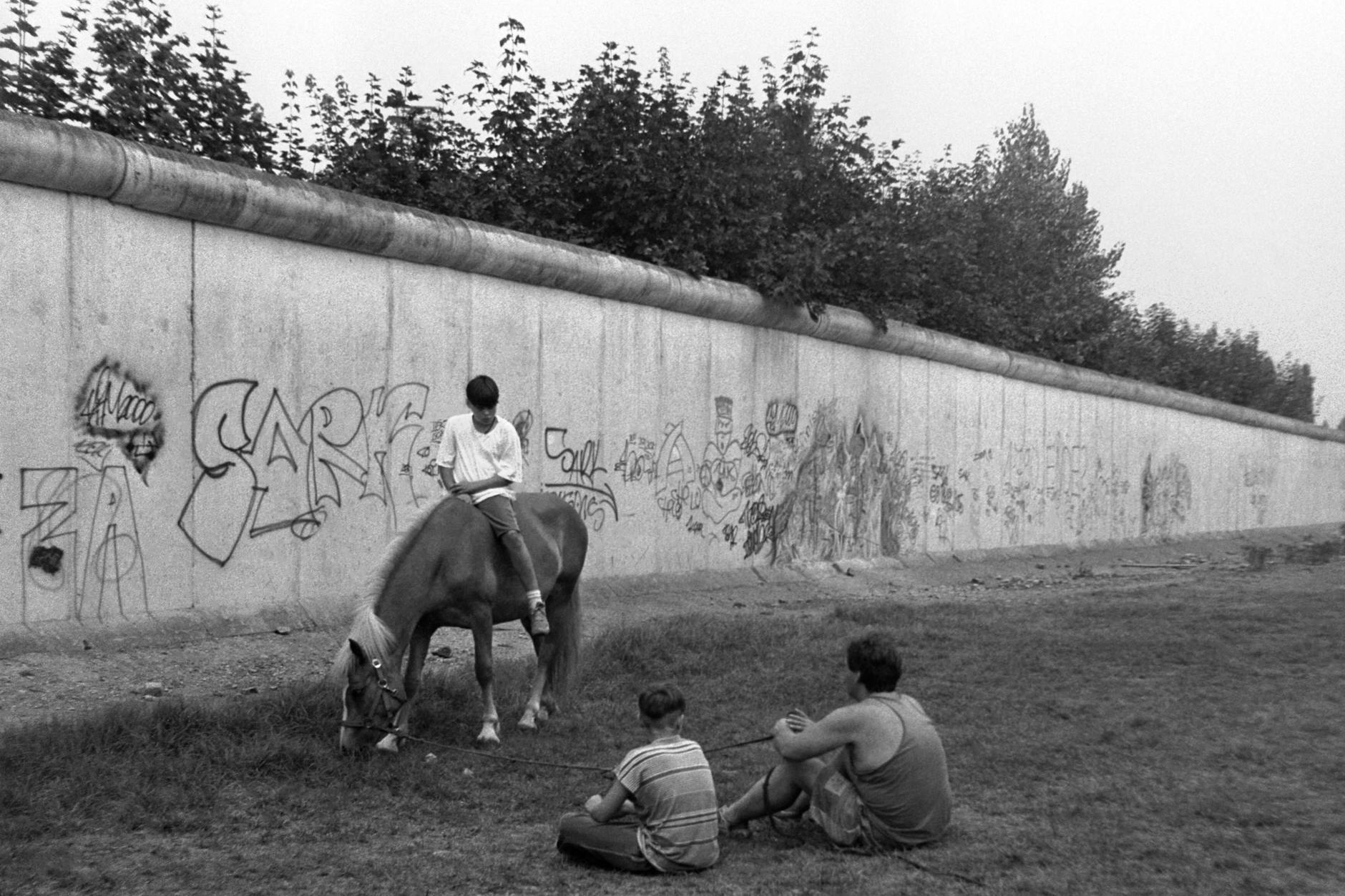

Erstens: Es wurde konkret nachvollziehbar, wie die systempolitischen Bedingungen und Konflikte in der Zeit des Kalten Krieges in die persönlichen Begegnungen zwischen Franzosen und DDR-Deutschen hineinreichten: Den Begegnungen wurde in allen Berichten die Aura der Exotik, des Besonderen zugeschrieben. Die DDR war ein „anderer Planet“, Frankreich das „Sehnsuchtsland“, das mental nahe, aber nicht erreichbar war.

Die Themen Grenze, Überwachung durch Geheimdienste, die perfiden Praktiken der Stasi einschließend, wurden oft in epischer Breite erzählt. Das Nachdenken über die biografischen Bedeutungen der Begegnungen schloss das Ende einer Epoche, den Untergang der DDR und den deutschen Einigungsprozess ein. Die Teilung der Welt in zwei politische Hemisphären, die diktatorischen Seiten der DDR, aber auch die Obdachlosen in Paris, die andere, so wichtige Rolle des Geldes in der kapitalistischen Welt, all dies war stets präsent – von Nostalgie keine Rede.

Zweitens: Es gab auch Überraschendes, das sich im Nachgang unter dem Stichwort „Zwischenräume“ beschreiben lässt. Es betrifft unter anderem die unerwartet vielen deutsch-französischen Begegnungen im Kindes- und Jugendalter in der DDR, die oft den Anstoß gaben, Französisch zu lernen oder Französisch zum Beruf werden zu lassen. Es entstanden Freundschaften, die zum Teil bis heute halten, es wurde politisch debattiert und fern von Ideologie gefeiert. Da die Reisen billig waren, machten sich viele aus Frankreich auf den Weg, entdeckten diese andere Welt, kamen wieder. Nicht alle waren Kommunisten; eine verbreitete Annahme des Gegenteils wurde widerlegt.

Unerwartet auch: die zahllosen Brieffreundschaften, die zum Teil auf kuriose Weise zustande kamen und andauern konnten, obwohl das Briefgeheimnis in der DDR nicht gewahrt wurde. Und schließlich ab 1984 das Centre culturel français Unter den Linden, in dessen Räumen so mancher seinen Hunger nach anderer geistiger Nahrung stillen konnte.

Das Konzept des Eigensinns kann helfen

Die Erzählungen von solchen Zwischenräumen schlossen auf allen Seiten das Umgehen von Vorschriften und Verboten und ein Sich-Hinwegsetzen über Kontrolle und Ängste ein, wie auch das häufig berichtete Fehlen von Sanktionen, insbesondere in den 80er-Jahren, aber auch früher. Im Vordergrund der Erzählungen standen die menschlichen Beziehungen in ihrer biografischen Tragweite. Die Geschichte der DDR mit ihren diktatorischen Zügen und mit ihren Zwischenräumen liegt in diesen Geschichten eng beieinander. Wie also anders als in Form von Zwischentönen sollte man über sie sprechen? Gilt es nicht, den Zwiespältigkeiten der DDR-Geschichte auf den Grund zu gehen?

Solange der Begriff Diktatur dafür verwendet wird, um die Geschichte der DDR auf die Diktatur zu reduzieren und damit zugleich eine Deutungshoheit zu verbinden, so lange wird der Begriff polarisieren und spalten. Aus der Erfahrung der Tagung kann man schließen, dass – mehr als bislang üblich – Zwischentöne gefragt sind.

Dabei helfen neben der Diktaturgeschichte auch andere Zugänge wie das Konzept des Eigensinns (Lüdtke, Lindenberger) oder die Moderneforschung. Wie war das Verhältnis von Tradition und Moderne in der DDR? Wie fällt ein Vergleich der organisierten Moderneformen in den beiden deutschen Teilstaaten aus? Themen also, die den Blick weiten. Erst ein solcher Blick macht es möglich, eine vergleichende gesamtdeutsche Geschichte zu erkunden. Geschichte und Erinnerung sind nicht allein Sache von Historikern, sondern auch einer Gedächtnispolitik und medial verbreiteter kollektiver Erinnerungen.

Daniela Dahn sagt: „Es ist mein Vaterland und meine Muttersprache, ich habe nie woanders gelebt, aber die Leute auf den Briefmarken kenne ich nicht.“ (Dahn 2001) Dietrich Mühlberg nahm dies 2002 zum Anlass für die These, dass ein nationales Traditionsverständnis fehle, das Ostdeutsche einschließen würde. Ja, offizielle Erinnerungsrituale zur Epoche 1949–1990 schließen die Zeit der DDR nur ein, wenn es um sie als Diktatur (17. Juni 1953) oder deren Ende geht.

Rituale sollen eine formative Funktion erfüllen

Rituale gehören wie Briefmarken zum kulturellen Gedächtnis, mit dem Ereignisse als fundierend eingestuft werden, die für größere Gruppen, wie Nationen, eine normative, formative Funktion erfüllen sollen. Ihnen wird eine weitreichende Bedeutung zugeschrieben. Wenn sich der Begriff Diktatur außerhalb der Historikerzunft als Reizwort erweist, dann hat das auch mit der Erinnerungspolitik zu tun. Diktatur assoziiert dann einen Mangel an Repräsentation und nährt Gefühle von Deklassierung, Ausgeschlossensein oder sogar von Fremdsein im eigenen Land.

Zeitzeugenberichte sind eine Form des kommunikativen Gedächtnisses, in dem jeder die gleiche Deutungshoheit hat, ohne dass daraus Verbindliches für die Gemeinschaft entstehen würde. Zeitzeugen verbreiten ihre Erinnerungen auch als Gegenerzählungen zum etablierten kulturellen Gedächtnis und ringen um Gehör und Akzeptanz. Was in den Rang des kulturellen Gedächtnisses eingeht (sei es auch nur auf Zeit), ist letztlich eine Machtfrage, die auf die mentale Zukunftsgestaltung gerichtet ist.