Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.

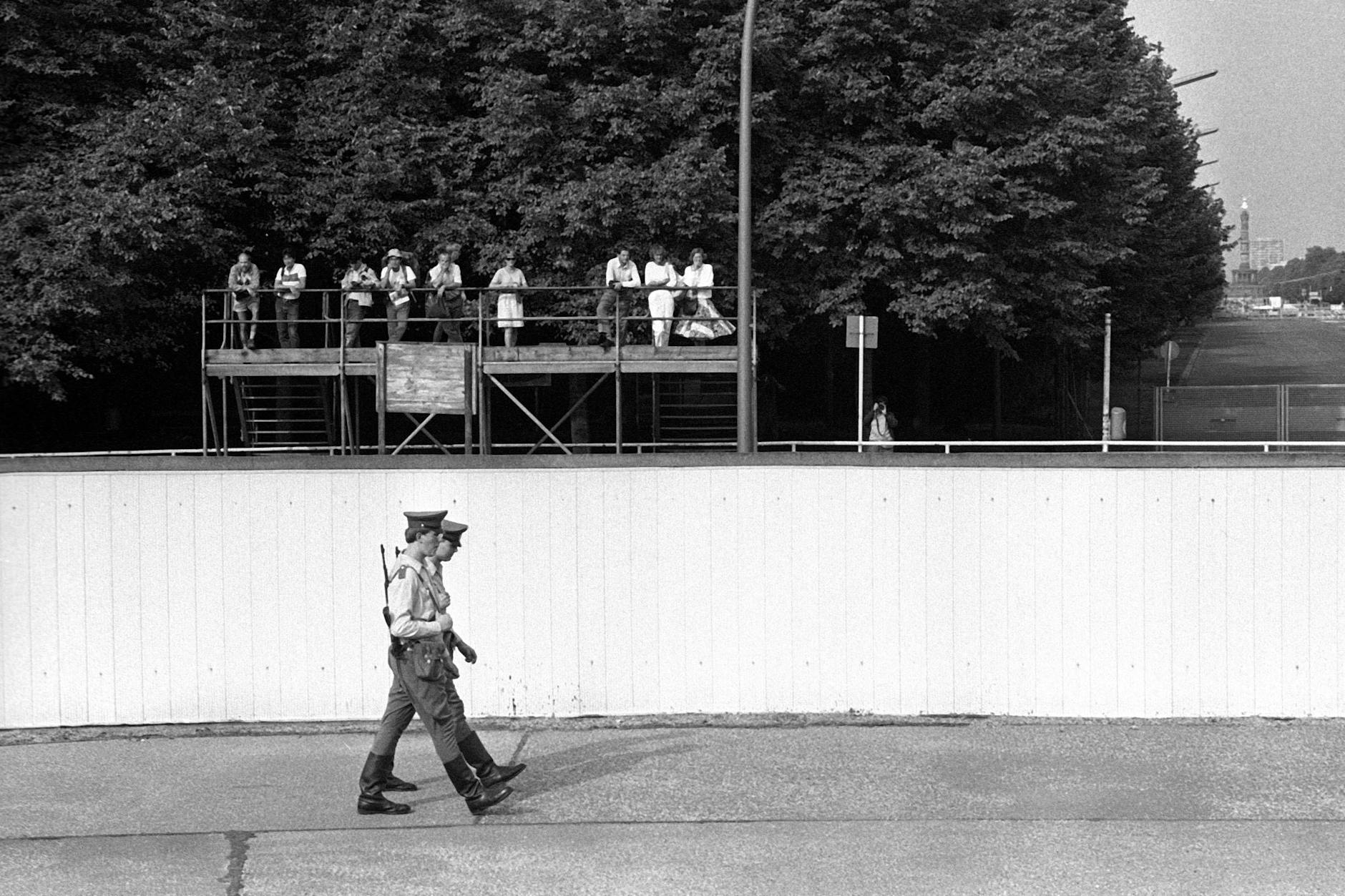

Die Berliner Zeitung ist zum Austragungsort eines Historikerstreits über die Einordnung der DDR als Diktatur geworden. Für alle, die jetzt erst dazukommen, dessen Auftakt: Die französische Historikerin Sonia Combe ist besorgt, weil professionelle Historiker nicht zwischen den „beiden deutschen Diktaturen“ unterscheiden. Was nicht förderlich sei für Erarbeitung einer gemeinsamen Geschichte, die aufhöre, ein Deutschland gegen das andere auszuspielen.

Der von ihr angegriffene Historiker-Kollege Martin Sabrow resümiert in seiner Antwort den Stand der DDR-Forschung und besteht auf der Verwendung des Diktaturbegriffs – weil ein Verzicht der damals „fast einhelligen Freude“ über die Überwindung der Diktatur den Sinn nähme und die historische Aufklärung zur Dienerin gesellschaftlicher Befindlichkeiten degradierte.

Der Publizist Wolfgang Herzberg, im Nebenberuf einst Texter der Rockband Pankow, wirft Sabrow und der Mehrheit der Historikerzunft Beratungsresistenz und Dünkel vor. Die Verengung auf den Diktaturbegriff entwürdige Lebens- und Gesellschaftsleistungen und verhindere die Transformation eines positiven Erbes.

War die DDR eine Diktatur?

Lesen Sie hier alle Beiträge unserer Serie:

Je finsterer die Nacht

Die einen Historiker gucken ins Mikroskop und entdecken Krankheitserreger. Die anderen sehen auf dem Objektträger pralles Leben. Dabei geht es um weit mehr als um kollegiales Experten-Gerangel über die Auslegung der Vergangenheit. Es geht um Deutungshoheit über die Gegenwart. Historiker sind Stichwortgeber für Politiker, für Medien. Je finsterer die Diktatur, desto heller strahlt die Demokratie – selbst wenn viele ihrer Glühbirnen durchgebrannt sind.

Die DDR war auch eine Diktatur. Aber ihre Reduzierung auf diesen Begriff greift aus allerlei Gründen zu kurz: Sie blendet aus, dass der ostdeutsche Staat im Ergebnis genozidaler Gemetzel entstand und im Kalten Krieg zweier Weltsysteme gefangen war. Sie hält das westdeutsche Augenzwinkern in Richtung überführter Naziverbrecher für einen lästigen Tick, während die in Ostdeutschland regierenden Antifaschisten es als Menetekel lasen. Sie übersieht Vorteile, die der alten Bundesrepublik aus der Existenz der DDR erwachsen sind: den Unternehmen als verlängerte Werkbank, der Regierung als Cordon sanitaire gegen unerwünschte Zuwanderung, den Arbeitnehmern als soziales Korrektiv, das bei jedem Arbeitskampf als Drohkulisse mitverhandelt hat. Seitdem das Korrektiv verschwunden ist, ist der deutsche Kapitalismus deutlich weniger rheinisch kommod und mehr Manchester-tough.

Demokratie ohne Teilhabe

Demokratie heißt Volksherrschaft. Nun glaubte nicht einmal der Rechtsanwalt, Blutsäufer und Oberproletarier Lenin, dass jede Köchin sofort einen Staat regieren kann. Stattdessen geht es um die Teilhabe des Volkes an der politischen Willensbildung. Eine griffige Formel dafür hat der Philosoph Karl Popper gefunden: „Es gibt eigentlich nur zwei Staatsformen: Solche, in denen es möglich ist, die Regierung ohne Blutvergießen durch eine Abstimmung loszuwerden, und solche, in denen das nicht möglich ist.“

Popper selbst wies darauf hin, dass ein solcher Wechsel unter den Bedingungen des Verhältniswahlrechts schwierig sein kann. Was sich in Deutschland seit dem Aufkommen der AfD bestätigt. Um die AfD vom Regieren fernzuhalten, werden die Koalitionen immer beliebiger. Mittlerweile haben viele den Eindruck, sie könnten wählen, wen sie wollten. Und erhielten doch nur immer das gleiche Resultat in wechselnder Farbreihenfolge.

Für Ostdeutsche sieht demokratische Teilhabe noch zweifelhafter aus: Wie wenige Ostdeutsche es selbst in Ostdeutschland und nach 35 Jahren Gemeinsamkeit im deutschen Staat an entscheidende Stellhebel geschafft haben, ist durch zahlreiche Studien belegt.

In Amerika war so etwas die Einladung zu Tea Party und Rebellion: no taxation without representation. Ohne Vertretung auch keine Besteuerung. Auch hier hat der Historikerstreit seinen Gegenwartsbezug: Wer die Mär von der Diktatursozialisierung glaubt, der glaubt womöglich auch, diese seelisch verkorksten Ostdeutschen und ihre Nachfahren würden zu Recht von der Macht ferngehalten.

Unrechtsstaat und dumme Fragen

Dem Diktaturbegriff verwandt ist der vom Unrechtsstaat. War die DDR ein Unrechtsstaat? Die Frage zeigt vor allem, dass es nicht nur dumme Antworten gibt. Sondern auch dumme Fragen. Weil solche Entscheidungsfragen nur ein Ja oder Nein als Antwort gelten lassen. Damit pressen sie die Komplexität von Geschichte in ein Freund-Feind-Schema, wie es sich der nazieske Staatsrechtler Carl Schmitt nicht besser hätte ausdenken können.

Die juristische Aufbereitung der DDR hat rund 75.000 Ermittlungsverfahren gegen 100.000 Verdächtige ergeben. Nur 1,4 Prozent davon führten zu einer Anklage. Von den 1734 Angeklagten wurden 54 Prozent verurteilt. Nun ist vieles an der DDR nicht justiziabel und dennoch verurteilenswert. Aber seit dem Ende der DDR ist die Melodei vom Unrechtsstaat der Grund-Sound des Redens über die getrennte deutsche Vergangenheit – und ein Lieblingshit einrückender Eliten aus dem Westen.

Mit diesem Dauerlärm fiel es ihnen leichter, die volkseigenen Perlen einzusammeln und ins eigene Portfolio zu fädeln. Mit dem Singsang vom Unrechtsstaat schien es ein Erfordernis von Ethik und Moral, die DDR-Wissenschaft und sonstige ostdeutsche Funktionseliten zu evaluieren, zu degradieren, abzuwickeln. Machte sich jemand mausig, verwies ihn ein schnelles Stasi-Gerücht auf seinen Platz in der Nahrungskette.

Von der Diktatur zur Demokratie-Schau?

Der britische Soziologe Colin Crouch sieht eine Scheindemokratie am Wirken, zur Beruhigung der Massen als Showveranstaltung inszeniert mit Wahlspektakeln entlang von Eliten vorgegebener Themen. Bürger verhalten sich demnach apathisch und reagieren nur auf Signale, während die reale Politik hinter verschlossenen Türen stattfindet.

Man muss diese Meinung nicht teilen. Aber mitunter wirkt es so, als wäre das Crouch-Szenario in Deutschland schon Realität. Auch deshalb sind Debatten wie der Historiker-Disput wichtig. Der Begriff der Diktatur ist nicht nur Gegenstand wissenschaftlicher Konferenzen. Er liefert Treibstoff für die Tagespolitik.

Heiner Müller, der Dichter, schrieb, ein Kadaver könne sich der Obduktion nicht widersetzen. Er hat sich geirrt. It ain’t over till the fat lady sings.