Wir leben in Zeiten, in denen uns viele Geister der Vergangenheit wieder einholen. Unsitten und Moden, auf deren ewiges Verschwinden man aus guten Gründen hoffen durfte, halten wieder Einzug in unsere Welt. Seien es religiöse Fanatismen, Angriffskriege, tribalistisches Rassendenken oder die Kleidung der 90er-Jahre. Überall erleben rückständige Ideen aus dunkelsten Tagen eine Renaissance.

In den Banlieues West-Berlins sind Zwangsehen wieder en vogue, im Thüringer Wald gründen sich kleine absolutistische Königreiche, an den Universitäten sollen Juden einmal mehr an allem schuld sein. Es wäre keine Überraschung, würde Greta Thunberg im Zuge ihrer nahostpolitischen Verwirrung demnächst zum zweiten Kinderkreuzzug aufrufen.

Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.

Es scheint daher nur konsequent, dass sich diese Entwicklung im Herzen Berlins, am Platz der Republik, Hausnummer 1, in beeindruckender Radikalität fortsetzt: Von der Öffentlichkeit beinahe unbemerkt, soll hier ab dem kommenden Jahr eine neue Sicherheitsanlage vor dem Parlamentssitz entstehen – in Form eines 150 Meter langen und zweieinhalb Meter tiefen Grabens. Ja, ein Burggraben soll es sein, der ab dem Jahr 2029 das Zentrum unserer Demokratie schützen wird (eine Bauzeit, in der früher übrigens ganze Burgen errichtet wurden).

Wird es auch Pechkübel für die Burgzinnen geben? Keine Antwort

Anfragen, ob im neuen Sicherheitskonzept auch Pechkübel auf den Zinnen vorgesehen seien, blieben unbeantwortet. Das BER-geschmälerte Planungstalent der Deutschen zeigt sich hier einmal mehr, denn eine Zugbrücke ist für den Graben nicht vorgesehen. Auch die Möglichkeit eines Katapultangriffs scheinen die Architekten nicht bedacht zu haben. All das tut dem Optimismus der „Entwicklungsstadt Berlin“ jedoch keinen Abbruch – auf der Website zum Projekt heißt es:

„Der Aha-Graben soll auf dem Platz der Republik vor dem Hauptportal des Gebäudes errichtet werden. Mit dem Aha-Graben wird dabei ein seit dem 19. Jahrhundert gängiges Gestaltungselement der Gartenbaukunst, dessen Ursprünge in der Planung englischer Landschaftsparks liegen, angewandt.“

Keinesfalls also eine mittelalterliche Befestigungsanlage, sondern ein Element englischer Gartenbaukunst aus dem 19. Jahrhundert. Aha. Wer einmal einen Blick auf das Areal unmittelbar vor der geplanten Anlage wirft, erkennt vor allem grauenerregende Elemente bundesdeutscher Gartenbaukunst aus dem gegenwärtigen Jahrhundert. Seit Jahren erstreckt sich hier ein schlammiger Bolzplatz, umrandet von ein paar traurigen Buchsbäumen, über jenen Platz, der einst demonstrativ vom „Königsplatz“ in „Platz der Republik“ umgetauft wurde.

Was aber sagt es über das Selbstverständnis einer Demokratie aus, wenn sie einen Ort, den vormals Brunnen, Statuen, Wiesen und wertvolle Pflanzen zierten, verkommen lässt, sobald er den Namen der Republik trägt? Und was sagt es über den Zustand einer Republik aus, wenn sie versucht, ihr Parlament mit mittelalterlichen Methoden vor bewaffneten Angriffen zu schützen?

Die Pläne für den Graben existierten zwar schon länger, auch der Bau war bereits beschlossen, doch die forciert wurde der Bau erst nach dem sogenannten Sturm auf den Reichstag. So wurde eine Aktion von Rechtsradikalen und Reichsbürgern getauft, die 2020 gewaltsam das Reichstagsgebäude betreten wollten, was ihnen glücklicherweise nicht gelang. Auf Google werden Suchergebnisse dazu direkt nach Texten zum „Sturm auf das Kapitol“ gelistet, bei dem das Parlamentsgebäude der USA tatsächlich gestürmt wurde und fünf Menschen ums Leben kamen, und noch vor dem „Sturm auf die Bastille“, mit dem die Französische Revolution begann. Kleiner ging es nicht.

Zweihundert gewaltbereite Verschwörungstheoretiker, ein paar umgetretene Absperrungen, einige Schläge gegen die Fensterscheiben des Eingangsportals, zack, fertig: historisches Ereignis. Polizisten bei Fußballspielen der Zweiten Bundesliga nennen das einen ruhigen Samstag. Natürlich war der Vorgang nicht hinnehmbar und man darf ihn nicht ignorieren. Aber wie geht man damit um? Im Kapitol in Washington denkt keiner über Gräben und Zäune nach. Wir hingegen schaffen dem Wahnwitz der Aluhüte ein millionenschweres Denkmal.

Wer sich abgrenzt, hat oft Angst

Seit Jahren wird leidenschaftlich über ein Denkmal gestritten, das vor dem neuen Berliner Stadtschloss entstehen soll, wo einst das Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal stand: das Freiheits- und Einheitsdenkmal, das schon den berlintypischen Spitznamen Einheitswippe trägt. Zwei Kilometer westlich jedoch, am anderen Ende der einstigen Prachtstraße Unter den Linden, wird ab dem nächsten Jahr das wohl symbolträchtigste und größte Denkmal des wiedervereinigten Deutschlands entstehen. Während die Wippe vor monarchischer Kulisse für Freiheit in Einheit, für Zusammenhalt und Gleichgewicht in der modernen Demokratie werben soll, wirkt der geplante Sicherheitsgraben wie eine Anti-Wippe zur Unzeit.

In einem Jahr wird möglicherweise eine brandenburgische Tiefbaufirma, ganz ohne kulturpolitische Diskussionen in den Feuilletons, damit beginnen, alle gesellschaftlichen Verfallserscheinungen unserer Zeit Schaufel für Schaufel vor unserem Parlament in den Boden zu gravieren. Spaltung, Abschottung, Angst, Entfremdung der Politik von den Bürgerinnen und Bürgern – wie kann all das deutlicher veranschaulicht werden als durch diesen 150 Meter langen Graben vor dem Reichstag, unter dem Schriftzug „Dem deutschen Volke“? Unweigerlich denkt man an Christos und Jeanne-Claudes „Verhüllten Reichstag“, der im Jahr 1995 wie ein riesiges parlamentarisches Geschenk an das wiedervereinigte deutsche Volk anmutete und eine völlig andere Botschaft sendete. Beide Symbole stehen beispielhaft für ihre Zeit.

Das Parlament grenzt sich wortwörtlich von der Republik ab. Und wer sich abgrenzt, hat oft Angst. Angst ist nicht unbedingt schlecht, aber die entscheidende Frage ist: Wie gehen wir mit der Angst um? Oder frei nach Wolf Biermann: Hast du Angst oder hat die Angst dich? Im Falle des Grabens hat die Angst die Politik ergriffen. Der Graben vor dem Reichstag steht für die Angst vor einem Angriff von außen, obwohl die größte Gefahr für Demokratie und Freiheit im Parlament selbst sitzt; in Form einer einzigen Fraktion, die unser System in Gänze ablehnt.

Man muss den Zusammenhang zwischen den Stürmern vor dem Reichstag und den rechtsrevolutionären Parlamentariern erkennen, Letztere sind aber ihre Puppenspieler. Insbesondere ihnen wird jedes dieser kleinen oder großen Denkmäler dabei helfen, ihre Puppen auf der anderen Seite des Grabens in Bewegung zu bringen.

Ein weiteres dieser Denkmäler findet sich auf dem Breitscheidplatz, direkt vor der Gedächtniskirche, wo vor einigen Jahren ein islamistischer Terroranschlag verübt wurde. Das Denkmal gilt nicht etwa den Opfern – ihre Kerzen und Bilder sieht man dort nicht mehr –, es scheint allein dem Täter zu gelten. Er hat es geschafft, dass ein ganzer Platz um eine zentrale Kirche herum eingezäunt und mit schweren Bollwerken geschützt wird, die sich Tag für Tag in das kollektive Gedächtnis einer Gesellschaft einbrennen.

Es ist das Signal an alle Feinde unserer Republik: Je mehr Orte ihr angreift, desto konsequenter zäunen wir uns ein – was nicht weniger bedeutet, als jedes Mal ein Stück unserer Freiheit aufzugeben.

Burgen laden dazu ein, sie einzunehmen

Auch ein anderes ungewolltes Denkmal hat Gemeinsamkeiten mit dem Burggraben: der geplante Neubau am Kanzleramt. Was ihn mit dem Graben verbindet, ist die symbolische Ignoranz, die von einem rund 700 Millionen Euro schweren Bauvorhaben ausgeht in Zeiten, in denen Landwirte um rund 900 Millionen Euro Steuergelder mehr gebeten werden sollen. Wo auf der einen Seite ein Burggraben ausgehoben wird, wird auf der anderen Seite der Herrensitz erweitert. Die Gründe versteht kaum jemand, die Symbolwirkung ist kaum falsch zu verstehen.

Schon bald also ist der Reichstag verteidigungsfähiger als die Ukraine, daher sollten wir uns schon jetzt überlegen, wie wir ihn künftig nennen können, um seinem Erscheinungsbild gerecht zu werden. Es wäre nur konsequent, wenn wir unseren Parlamentssitz in „Reichsburg“ oder zumindest „Reichstagsburg“ umbenennen würden. Und, hey, klingt das nicht sogar ziemlich gut? Eine Festung der Demokratie. Das passt wirklich gut in unsere Zeit der Kampfansagen und Identitätskriege. Aber es passt auch gut zum Gebäude selbst und zur deutschen Demokratiegeschichte.

Schaut man sich einmal an, wie Berlin zur Bauzeit des Reichstagsgebäudes ausgesehen hat, dann lag das Gebäude nicht mitten in der Stadt, wie heute, sondern vor den Toren der Preußenresidenz, um genau zu sein, vor dem Brandenburger Tor. Wie eine Trutzburg also wurde der Reichstag vor die Stadt gesetzt, aber auch möglichst weit weg von der Kaiserfamilie und der Stadtgesellschaft. Beides hat sich in erschreckender Konsequenz auf die deutsche Demokratiegeschichte ausgewirkt.

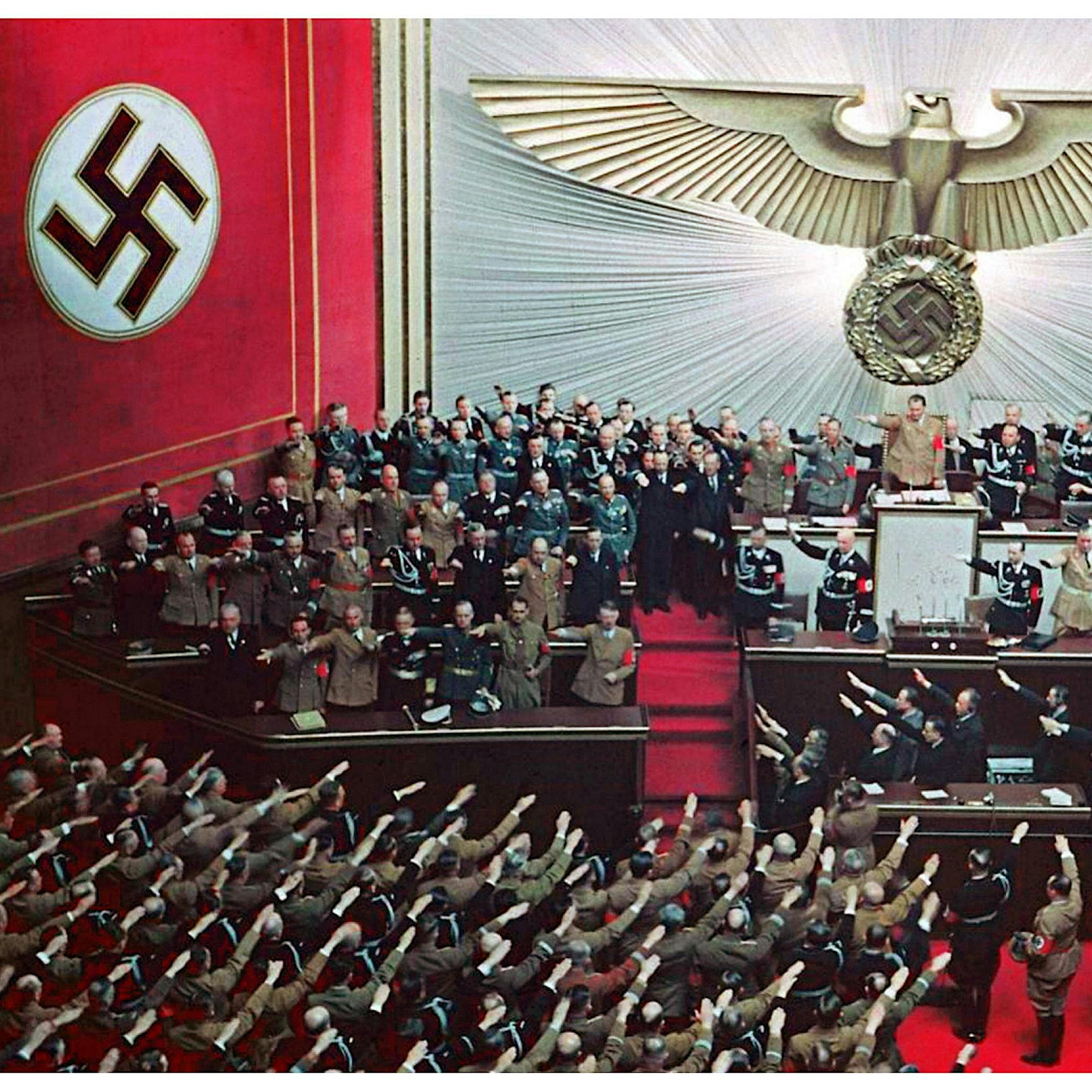

Die Stiefmütterlichkeit, mit der die demokratischen Institutionen des Kaiserreichs behandelt wurden, trug nicht nur zu dessen Ende, sondern auch zur Grundskepsis gegenüber der Demokratie von Weimar bei. Der Charakter der Burg zeigt sich am Ende dieses Demokratieversuchs eben nicht in ihrer Verteidigungsfähigkeit, sondern vor allem im Interesse aller Angreifer, sie erobern zu wollen. Burgen laden dazu ein, sie einzunehmen und sich in ihren Hallen zu besaufen. Insbesondere schlechte Manieren und Anstandslosigkeit zeichnen die Angreifer aus.

Es braucht einen positiven Umgang mit Staatssymbolen

Das Gegenteil einer Burg sind die Paläste der alten Demokratien wie das Palais Bourbon in Paris oder der Westminster Palace in London. In Palästen wird gefeiert und getanzt, sie haben keinerlei kriegerische Bedeutung und Grobschlächtigkeit wird dort nicht gern gesehen. Auch in diesen Palästen gibt es angriffslustige Demokratiefeinde, ohne Zweifel. Aber dass jene, die symbolisch vor unserer Reichstagsburg stehen und faktisch bereits in ihr sitzen, von ganz anderer Qualität sind, zeigt sich doch spätestens seit Marine Le Pens öffentlicher Distanzierung von der AfD.

Es scheint fast, als wären nur die deutschen Radikalen einmal wieder in der Lage, jede Anstandsgrenze zu sprengen und jeden Superlativ zu übertreffen. Mag sein, dass das ein Zerrbild ist, doch gibt es gute historische Gründe, ein stärkeres Vertrauen in die alten Demokratien zu haben als in unsere.

Was also fangen wir jetzt mit diesem vermaledeiten Graben an – müssen wir unserer Demokratie wirklich einen Palast bauen? Und das, wo wir doch gerade erst einen „Palast der Republik“ abgetragen haben. Nein, selbstverständlich sollte der altehrwürdige Reichstag weder durch ein Lustschloss noch durch einen Volkspalast ersetzt werden, Graben hin oder her. Worum es hier geht, sind Symbole als bewusste oder unbewusste Ausdrucksform unseres Staates und der Aufruf, endlich von den alten Demokratien einen souveränen und positiven Umgang mit Staatssymbolen zu lernen.

Was nicht klimagerecht oder profitabel ist, hat in unserer Bauzaunrepublik keine Daseinsberechtigung

Der karge Platz der Republik steht für eine gespenstische Seelenlosigkeit in unserer Demokratie, die sich im langweiligen Beamtensprech der Politiker fortsetzt und bei den schützenvereinsartigen Uniformen unserer Soldaten nicht endet. Vergleicht man die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit mit anderen Nationalfeiertagen in Europa, kann es keinen mehr wundern, wie es um die tatsächliche Einheit in Deutschland steht. Alles, was nicht klimagerecht oder profitabel ist, hat in unserer Bauzaunrepublik keine Daseinsberechtigung, weil alles, was etwas komplizierter als eins plus eins ist, Panik vor ideologischen Feuerstürmen auslöst.

Es gibt in der Tat gute Gründe, mit romantischen Gefühlen im Staatskontext sehr kritisch zu sein, jedoch wird dabei die Austrocknung und Vernüchterung des Staates selbst zur Ideologie, die auf Dauer gefährlich wird. Wenn wir nicht lernen, starke Staatssymbole durch die Demokratie zu schaffen, werden die autoritären Kräfte diese Leerstelle ausfüllen, wie sie es bereits mit der Nationalflagge versuchen. Die Angst vor dem leidenschaftlichen Bekenntnis zu unserem Staat in Bildern und Sprache ist nicht nur besonders provinziell, sondern sie schafft auch genau das, was sie verhindern will. Wenn wir wollen, dass der Reichstag nicht tatsächlich gestürmt wird, brauchen wir starke demokratische Staatssymbole und keine Gräben.

Der Autor ist Mitglied im Bundesvorstand der Jungen Union, zuständig für Kultur- und Medienpolitik.