Brauchte Berlin 2018 wirklich noch eine weitere Technoparty? Anscheinend ja! Sonst würden die Mala-Junta-Partys nicht so durch die Decke gehen. Aber was machen sie anders? Wen lassen sie rein? Und warum ziehen sie mit der Partyreihe mittlerweile auch ins Berghain und nach Kiew, Istanbul und Tiflis? Wir haben den Kern der Mala-Junta-Crew getroffen: Joachim Palsby, Nayme Hassany und Ana Laura Rincon. Wir sitzen draußen im Aeden Club auf der Lohmühleninsel, wo die Party oft steigt. Die drei wirken schnell so, als würden sie zusammen in einer WG wohnen, in die man unbedingt auch einziehen will. Zumindest wenn man Techno mag und Menschen mit enorm viel Passion.

Fangen wir mal bei den Basics an: Was bedeutet Mala Junta überhaupt?

ANNA LAURA RINCON: Das ist spanisch und bedeutet wortwörtlich „schlechte Gesellschaft“.

JOACHIM PALSBY: Die verkommenen Kids, von denen deine Eltern sagen, dass du mit ihnen nicht abhängen sollst.

ALR: Aber in Venezuela verwenden wir das auch, um eine bestimmte Stimmung auszudrücken – wenn man einen Scheißtag hatte und trotz allem sagt: „Leute, heute Nacht gehen wir aus und machen Mala Junta!“ Heißt also: Wir machen einen drauf und niemand kann uns das nehmen.

Wie haben Sie drei sich eigentlich kennengelernt?

NAYME HASSANY: Über gemeinsame Freunde.

ALR: Und dann hat uns das Nachtleben zusammengeschweißt.

Und wie kamen Sie dann auf die Idee, eine eigene Party zu schmeißen?

JP: Das war keine Business-Idee, die bei einem Meeting entstanden wäre. Wir wollten als Freunde einfach miteinander Spaß haben. Niemand hätte gedacht, dass das überhaupt ein solcher Erfolg werden würde.

Berlin hat schon so viele Partys, auch queere. Wie kamen Sie auf den Gedanken, dass noch eine fehlt?

NH: Berlin ist nach Corona wirklich explodiert, voller Events. Leute hatten gemerkt, dass Kollektive auch selbst was auf die Beine stellen können. Sicher gab es schon einige Partyreihen, die, neben den großen Clubs, die Szene dominiert haben. Aber wir wollten einen anderen Sound, eine bestimmte Energie teilen. Ein kreativer inklusiver Ort für Freunde und Freunde von Freunden. Andere Rhythmen, als wir woanders vorfanden. Also dachten wir: Warum nicht einfach selber machen?

ALR: Ein bestimmtes Soundprofil hat uns in Berlin stark gefehlt. Meiner Beobachtung nach haben sich die Partys in Berlin seit 2012, als ich hier ankam, nur wenig verändert. Da sind trotzdem tolle Partys dabei, keine Frage. Aber gerade wenn man jedes Wochenende oder auch nur jedes zweite Wochenende ausgeht, fühlt es sich nach einer Weile doch sehr nach Wiederholung an. Und je mehr ich Menschen von anderen Orten kennenlernte, aus Kopenhagen, aus Paris, desto mehr habe ich mich gefragt: Warum haben wir bestimmte Sounds nicht auch hier in Berlin? Hier gibt es bloß den sogenannten Sound von Berlin. Den wollten wir auffrischen. Gerade weil wir alle von so verschiedenen Orten kommen. Also brauchten wir nur noch einen Club, um unsere Party zu schmeißen. Und im Zentrum sollte die Musik stehen.

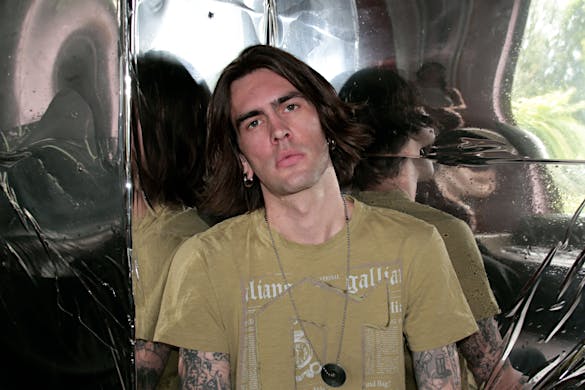

Joachim Palsby von Mala Junta: „Wir wollen es kratzig, sexy und witzig“

Jetzt aber noch mal genauer, bitte: Welcher Sound konkret hat Ihnen in Berlin gefehlt?

JP: Schnellerer Techno auf jeden Fall. Und rauerer.

NH: Groovy, funky.

JP: Neunziger-Techno.

Also bevor dann in den Nullerjahren auch im Berghain das Tempo deutlich gedrosselt wurde.

JP: Ja, wir wollten auch wieder den dreckigeren Techno, der im Tresor der Neunziger gespielt wurde. Minimal, aber kratzig und verzerrt. Und zugleich erhebend, sexy und witzig. Diese roheren Produktionsweisen hat der Sound von Berlin mit der Zeit verloren, soweit ich das sehe. Übrigens haben wir auch früh wieder auf Trance-Musik gesetzt.

Inzwischen ist sie sowieso wieder in aller Munde. Aber vor ein paar Jahren hatte sie, speziell in Berlin, ein mieses Image. Insofern ein Wagnis!

JP: Ja, Trance galt schon fast als Schimpfwort.

ALR: Wobei viele Leute dabei zu Unrecht schnell an Eurodance gedacht haben. Progressive Trance ist aber was ganz anderes.

NH: Ich bin auch froh, dass wir mit diesem hyperintellektuellen Zugang zu Techno gebrochen haben.

JP: Wir sind einfach unprätentiös und die Partys auch. Techno soll nicht nur was für Eliten sein. Das wiederum hat dann aber doch was mit Ethik und Politik zu tun. Wir stehen für etwas, das wir andernorts nicht oft gefunden haben.

Ana Laura Rincon: „Szene dominiert von schwulen und von hetero Kerlen“

Inwiefern?

JP: Zum Beispiel ist unser Chef-Türsteher, Nayme, schwarz und queer. Das gibt’s ansonsten kaum bei etablierten Partys in Berlin. Wir wollen eine wirklich diverse Crowd. Auch nicht nur eine Schwulenparty oder Sexparty.

NH: Es gibt sowieso schon so viele männerdominierte Partys. Aber selbst wenn schwarze Queers involviert sind, gibt es diese Gefahr, dass sie dort nur tokens sind.

Quasi Alibi-Feigenblätter, für Diversity als Marketing-Tool?

NH: Ich hingegen sitze bei Mala Junta wirklich am Entscheidertisch. Unser Team hat viele verschiedene Gender und sexuelle Identitäten. So bringen wir auch viele Perspektiven mit. Berlin gilt immer als so progressiv. Aber oft ist das noch ausbaufähig.

ALR: Berlin ist nicht so willkommenheißend wie die Leute manchmal meinen.

NH: Aber es tut sich was. Weil Leute was sagen, etwa: Es gibt hier zu wenige weibliche DJs. Auf vielen Partys konnte ich früher an einer Hand abzählen, wie viele schwarze Leute drin waren. Oder Leute, die femme oder trans sind.

ALR: Darauf habe ich im OHM bei meiner ersten Partys besonders geachtet. Denn die Szene damals war dominiert von schwulen Kerlen und von hetero Kerlen. Frauen standen nicht mal auf dem zweiten Platz, sondern kreisten bloß irgendwo auf ferner Umlaufbahn. Immer wieder hab ich Ellenbogen von Typen gespürt à la: „Warum nimmst du uns den Platz weg?!“ Es gibt auch Türsteher, die aggressiv gegenüber Frauen und nicht-weißen Menschen sind. Oft. Bei Mala Junta sind wir aber offen für alle Menschen.

JP: Wenn man eine wirklich diverse Party will, muss auch das Team divers sein. Schauen Sie sich unsere Crew an! Es ergibt keinen Sinn, wenn ein Weißer alles kontrolliert. Er wird nie an alles denken oder auch nur alles verstehen können. Weil er bestimmte Erfahrungen nicht gemacht hat.

Wie sieht das mit der Tür aus, wen lassen Sie rein? Das sind doch schwierige Entscheidungen, oder?

NH: Ja, und vor Mala Junta hab ich niemals an der Tür gearbeitet. Aber im Team herrschte die Meinung, dass ich der Richtige dafür bin. Was ich hierbei wichtig finde: DJs sind durch die „Zelle“ inmitten ihrer Gerätschaften sowieso vom Publikum etwas getrennt, das schützt auch. Aber an der Tür steht man unmittelbar vor den Leuten, die reinwollen. Das heißt, dass man auch Aggressionen abbekommt und Frustration. Ganz besonders natürlich, wenn man jemanden nicht reinlässt.

Und wie fällen Sie diese Entscheidung?

NH: Auf keinen Fall denke ich mir, dass ich nur einen bestimmten Typ Menschen drin haben mag. Es geht mir nicht um Kleidung oder Sex-Appeal. Und nur weil wir eine queere Party sind, heißt das auch nicht, dass man allein wegen einer bestimmten sexuellen Orientierung reinkäme oder nicht. Natürlich haben queere Menschen bei uns Priorität, aber das heißt nicht, dass alles andere egal wäre. Wir wollen unsere Party so, wie wir uns auch die Gesellschaft vorstellen: mit ganz verschiedenen Menschen. Das wäre dann ein Ort, an dem sich meine Freunde und meine Familie auch gut fühlen: gesehen, repräsentiert und wertgeschätzt.

ALR: Und gefeiert!

NH: Genau. Wir wollen, dass Leute hier bei uns, auch wenn es nur zwölf Stunden sind, die Person sein können, die sie im Innersten sowieso sind. Das kann ein geschiedener 45-jähriger Mann sein, der zum ersten Mal auf Techno tanzen will; aber vielleicht auch eine Person, die gerade durch die Transition geht und im Alltag keinen sicheren Ort findet. Vielleicht auch jemand, der sich seiner Sexualität unsicher ist. Oder auch eine Person, die ganz klar hetero ist, aber unsere Musik und Energie liebt. Ich frage mich also vor allem: Würde ich mit dieser Person gerne Party machen? Und würden sich die Freunde meiner Freunde dabei sicher fühlen, wenn diese Person eintritt?

Nayme Hassany: „Ich weiß, wie es sich anfühlt, weggeschoben zu werden“

Aber ist das nicht schwierig, Leute nach Hause zu schicken?

NH: Aber klar doch! Ich bin immer noch ein Mensch mit einem Herzlein irgendwo. Ich sehe mich aber auch nicht als jemand, der Leute zurückweist oder aussortiert. Es geht ums Kuratieren. Außerdem gibt es viele Partys in Berlin. Nur weil wir jemanden nicht reinlassen, heißt das auch nicht, dass jemand nicht trotzdem noch einen guten Abend woanders haben könnte. Aber ich bin ein Schwarzer aus Frankreich. Ich weiß sehr gut, wie es sich anfühlt, weggeschoben zu werden. So bin ich aufgewachsen. Die Vorstellung, abgewiesen zu werden, ist nichts Nettes. Das ist kein Gefühl, das man jemandem geben will. Trotzdem ist es eine Realität, die wir nicht vermeiden können, um einen sicheren Ort zu kreieren – gerade für die diejenigen, die sonst im Leben oft außen vor bleiben müssen.

Sie bezeichnen sich selbst noch als Underground, obwohl die Party stark gewachsen ist. Wie geht das eigentlich zusammen?

ALR: Wir wollen keinen Arena-Vibe. Wir bleiben unseren Orten wie dem Aeden hier treu. Da passt von vornherein nur eine überschaubare Menge an Menschen rein. Das ist ein wichtiger Faktor. Mit größeren Orten hätte man höhere Kosten und könnte nicht mehr auf die Weise kuratieren, wie Nayme es gerade beschrieben hat. Bei uns haben wir immer noch den Eindruck, dass jeder jeden zumindest über eine Ecke kennt. Das fühlt sich für uns gemütlich an – und trotzdem auch so, dass gut was los ist.

JP: Nur weil etwas beliebt wird, heißt das nicht, dass man es größer machen muss. Schon gar nicht einfach weil man es könnte. Das wäre uns auch viel zu kommerziell, einfach nach Angebot und Nachfrage zu entscheiden. Dabei würden unsere Werte auf der Strecke bleiben.

Gewissermaßen expandieren Sie aber doch: Mittlerweile gibt es Ihre Party auch in anderen Städten.

NH: Das ist wunderschön und fühlt sich immer noch ein Stück weit irreal an. Ich komme als Türchef immer mit, auch wenn wir in anderen Clubs sind. Und ich bleibe voll verantwortlich. Wir expandieren schon, aber auf eine Weise, die dem Kern der Party treu bleibt.

In welchen Städten waren Sie schon? Und inwiefern sind Ihre Partys dort anders als hier in Berlin?

JP: Oh, das kann schon ganz schön anders dort sein!

ALR: Wir waren in Bogota in Kolumbien und auch in Amsterdam und Kiew, Kopenhagen, Tiflis, Rotterdam.

NH: Aber auch in Istanbul und London.

JP: Wenn wir zum Beispiel nach Tiflis in Georgien gehen, ist die Szene dort ganz anders als hier in Berlin. Die Menschen in Georgien leben unter ganz anderen Umständen. Das können wir nicht einfach ignorieren, auch nicht an der Tür. Wir wollen unseren Vibe mitbringen, aber haben auch Respekt vor deren Szenen.

NH: In London hat man uns kürzlich gesagt, dass unser Name dorthin sogar schon ausstrahlte, als wir noch gar nicht dort waren. Aber wir fanden auch das Klubnacht-Takeover toll, das wir im Berghain gemacht haben, in unserer eigenen Stadt und im meistgeachteten Club der Welt. Unsere ganze Community kam ins Berghain.