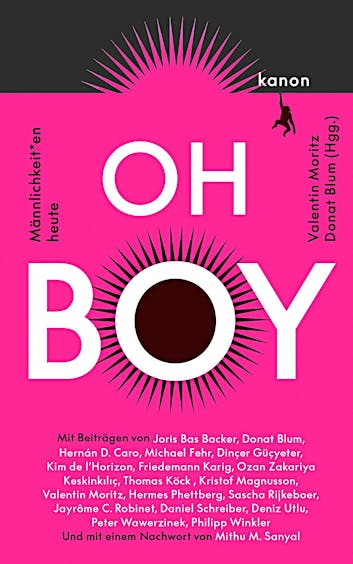

Zunächst war „Oh Boy“ gefeiert worden: Der am 12. Juli im Berliner Kanon-Verlag erschienene Sammelband vereint 18 literarische Texte, die sich (selbst-)kritisch mit dem Thema Männlichkeit beschäftigen. Darunter auch prominente queere Stimmen wie Daniel Schreiber, Kristof Magnusson und Kim de l’Horizon. Progressiv, ein neuer Blick auf Männlichkeit, so war der Tenor. Doch nun stoppt der Verlag die Auslieferung wegen eines Beitrags.

Was ist geschehen? Der Text, der inzwischen massiv in der Kritik steht, ist ausgerechnet der des Mitherausgebers Valentin Moritz selbst. „Ein glücklicher Mensch“ heißt er und handelt von der Schwierigkeit des ziemlich unglücklichen Icherzählers, das Schweigen über eine länger zurückliegende Übergriffigkeit zu brechen: zunächst sich selbst gegenüber seine Täterschaft einzugestehen, die so gar nicht ins eigene Selbst- und Weltbild passt; aber dann auch mit dem besten Freund darüber das Gespräch zu suchen.

Die Frau, gegen die Valentin Moritz im echten Leben übergriffig geworden sein soll, ist mittlerweile an die Öffentlichkeit gegangen; auch auf Instagram, wo sie zum Boykott des Buchs aufruft. Die Veröffentlichung sei für sie ein „Tritt in die Magengrube“, wird sie vom RBB zitiert. Denn: Sie habe ausdrücklich gewollt, dass Valentin Moritz den Übergriff nicht literarisch verarbeitet.

Der RBB verweist auf eine Handynachricht der Frau an Moritz im August 2022, die dem Sender vorliege: „Ich möchte nicht, dass du den Übergriff, egal wie anonymisiert auch immer, benutzt. […] Wie auch schon während des Gesprächs formuliert – du kannst keinen Profit aus deiner Täterschaft machen und mich zusätzlich auch noch belasten.“

Der springende Punkt ist wohl das „egal wie anonymisiert“ in dieser SMS. Denn tatsächlich erfahren wir in „Ein glücklicher Mensch“ über das eigentliche Fehlverhalten des erzählenden Ichs ziemlich wenig Konkretes, und wir erfahren nahezu nichts über die Frau. Außenstehende sollten den Text also eigentlich nicht mit ihr in Verbindung bringen können. Ganz anders etwa als in Maxim Billers autofiktionalem Liebesroman „Esra“ (2003), der schlüpfrige Privatdetails von Billers Ex-Freundin preisgab und deshalb auch später per Gericht verboten wurde.

Valentin Moritz’ Text indes ist auf eine Weise selbstbezüglich und auf die Nachwirkungen beschränkt, dass der Übergriff selbst fast wie ein leeres Zentrum bleibt. Wobei schon angedeutet wird, woran das liegen könnte: „Und dass ich meine Handlung zwar benennen, zum Schutz von Persönlichkeitsrechten aber nicht in einen Kontext stellen kann, ist eher bedrückend als erleichternd“, heißt es.

Und weiter ausführend: „Denn indem der Elefant im Raum vage bleibt, ja nicht einmal der Raum beschrieben wird, bleibt auch die Tat vage und damit entweder harmlos wie ein unbeholfener Spruch im Hausflur – oder eben, im Gegenteil, bedrohlich wie eine brutale Vergewaltigung mit Vorsatz. Es war keine Vergewaltigung, bei Weitem nicht. Aber eine Überschreitung körperlicher, nicht bloß verbaler Grenzen.“

„Ein glücklicher Mensch“ von Valentin Moritz

Die „Bedrückung“, die hier beschrieben wird, ist exemplarisch für den Text: Der Erzähler leidet an seinem Unvermögen, das Schreckliche auszusprechen, keiner „von den Guten“ mehr zu sein. Dass dieses Leiden dermaßen ins Zentrum gerückt wird, kann man kritisieren. Denn sehr viel mehr, sehr viel schlimmer leidet ja vermutlich die Frau, deren Intimsphäre er nicht respektiert hatte.

Andererseits ist das Thema im „Oh Boy“-Band eben die männliche Selbsthinterfragung. Doch wie weit hat Moritz sich wirklich hinterfragt, wenn er einen solchen Text gegen den Willen des Opfers publiziert? Was die Empörung gegen Autor und Text nun sicher noch verstärkt: Der Sammelband hat dezidiert ein kritisches, ein wokes Publikum angesprochen; implizit mit dem Versprechen, es besser zu machen. So stolpert Valentin Moritz nun über die selbst hoch gehängte Moral-Messlatte. Gewissermaßen wie kürzlich die Popsängerin Lizzo, deren mutmaßliches moralisches Versagen viele stärker empörte als bei Rammstein – weil man es von ihr, die sich als die Gute in Szene setzte, erst recht nicht erwartet hätte.

Dass in Valentin Moritz’ Text „Ein glücklicher Mensch“ so direkt auf die Persönlichkeitsrechte als Begründung für die Vagheit hingewiesen wird, hat wohl einen tieferen Grund: Denn mittlerweile hat der Kanon-Verlag eingeräumt, dass es im Hintergrund schon lange Diskussionen um den Text gab. In einer ersten auf Instagram veröffentlichten „Reaktion“ auf die Vorwürfe hieß es noch: „Valentin Moritz hat in seinem Text einen Weg gewählt, eine Täterschaft zu thematisieren, ohne dabei auf ein konkretes Ereignis zu referieren oder mögliche reale Personen erkennbar zu machen.“

Doch am Freitag, den 18. August, zog der Verlag schließlich die Reißleine: Man sei zu der Erkenntnis gelangt, dass die Veröffentlichung des Textes ein Fehler gewesen sei. Während des Entstehungsprozesses von „Oh Boy“ habe Valentin Moritz den Verlag über einen tatsächlichen Vorfall in Kenntnis gesetzt. „Er teilte mit, dass es eine Betroffene gebe und diese nicht wünscht, dass er einen Text über den Vorfall verfasse.“ Moritz habe angeboten, sich aus dem „Oh Boy“-Projekt zurückzuziehen.

„Die Herausgebenden und der Verlag haben darauf intensiv darüber diskutiert, ob es nicht doch einen Weg geben könnte, dem Nein der Betroffenen zu entsprechen und einen Text über ein Tabuthema zu ermöglichen, in dem es um Scham, Reue und Prägungen geht.“ Solch einen Weg habe man im publizierten Text gesehen. „Doch dieser Weg erweist sich als nicht richtig. Das ist uns, leider viel zu spät, klar geworden.“ Möglicherweise hatte der kleine Berliner Verlag sich zunächst gefreut, einen Titel zum so angesagten Thema Männlichkeit am Start zu haben – und hatte dabei die Dimensionen falsch eingeschätzt; sicher auch die (Boykott-)Dynamiken von Social Media, die anders funktionieren als klassisches Feuilleton, wo die Kritiken ja großteils sehr wohlwollend waren.

Die Auslieferung der physischen Exemplare ist gestoppt. Aus den E-Books wird der Text nun entfernt. Der Autor spendet alles Geld, das er erhalten hat, an Frauenprojekte, und er wird zu keiner Lesung für das Buch mehr kommen. Zwölf Autoren des Sammelbands haben sich von Moritz’ Text inzwischen distanziert. Sie wollen mit dem Buch nichts mehr zu tun haben; darunter Jayrôme C. Robinet, Kristof Magnusson, Daniel Schreiber, Deniz Utlu, Peter Wawerzinek und Philipp Winkler. Sie hätten, so heißt es in einem Statement auf Jayrôme C. Robinets Instagram-Account, nicht gewusst, „dass entgegen des ausdrücklichen Wunsches der betroffenen Person ein sexualisierter Übergriff Gegenstand eines Textes in dieser Anthologie wurde“.