Die Geschichte des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine wird von den kommenden Generationen geschrieben werden. Dennoch sind gewisse Aspekte bereits aus der Perspektive des heutigen Tages in Grundzügen erkennbar. Ähnlich wie der Krimkrieg noch vor dem Ersten Weltkrieg als erster moderner, industrieller Krieg bewertet werden kann, wird auch der russisch-ukrainische Krieg, retrospektiv betrachtet, als erster Krieg des Sozialmedien-Zeitalters in die Annalen eingehen.

Symbiose aus Gewalt und Informationen

Der wesentliche Unterschied zu früheren Konflikten besteht darin, dass der russische Angriffskrieg über soziale Medien (vor allem über Telegram) ohne eine wesentliche Zeitverzögerung miterlebt werden kann. Dies bietet einerseits einen direkten Draht zum Kriegsgeschehen und ermöglicht einen ungefilterten Blick auf die Ereignisse vor Ort, andererseits aber besteht in Anbetracht ausufernder Informationen kaum eine reale Chance, Fakten von Fakes zu unterscheiden. Denn ein Faktencheck ist nur begrenzt möglich. Somit entfaltet sich vor unseren Augen das doppelte Antlitz des modernen Krieges als unheilvoller Symbiose aus ausufernder Gewalt und wirklichkeitskonstituierendem Informationsstrom – wobei die Informationsdimension des Krieges die Kampfhandlungsdimension in der öffentlichen Wahrnehmung klar überlagert, verdrängt, ja letztlich ersetzt.

In diesem Informationskrieg gibt es einen klaren Sieger – die Ukraine. Gleich am ersten Tag der russischen Invasion übernahm Kiew die Führungsrolle an allen Informationsfronten und schaffte es dadurch, die militärische Ebene schnell in den Hintergrund zu rücken. Seit den ersten Kriegstagen leben wir im ukrainischen Narrativ. Doch wird das eigentliche Kriegsgeschehen durch die Informationsdimension entscheidend verzerrt. Letzteres erschwert eine auch nur ansatzweise objektive Analyse der militärischen Dimension, verunmöglicht belastbare Vorhersagen über den Verlauf des Krieges und lässt lediglich den Raum für eine grundsätzliche Einordnung zu.

Eine fehlerreiche Planungsphase

Das eigentlich Bemerkenswerte am Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist, dass Moskau seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges nie derart große Militärinterventionen durchgeführt hat. Die Militäroperationen auf der Krim, im Donbass, in Syrien oder auch 2008 in Georgien waren wesentlich kleiner. Umso verwunderlicher erscheint es, dass eine derart große Militärkampagne lange Zeit geheim bleiben konnte. Die von den USA und einigen Nato-Staaten ausgesprochenen Warnungen vor dem drohenden Angriff Russlands samt den veröffentlichten Geheimdienstdaten stießen lange Zeit auf internationale Befremdung und Unglauben.

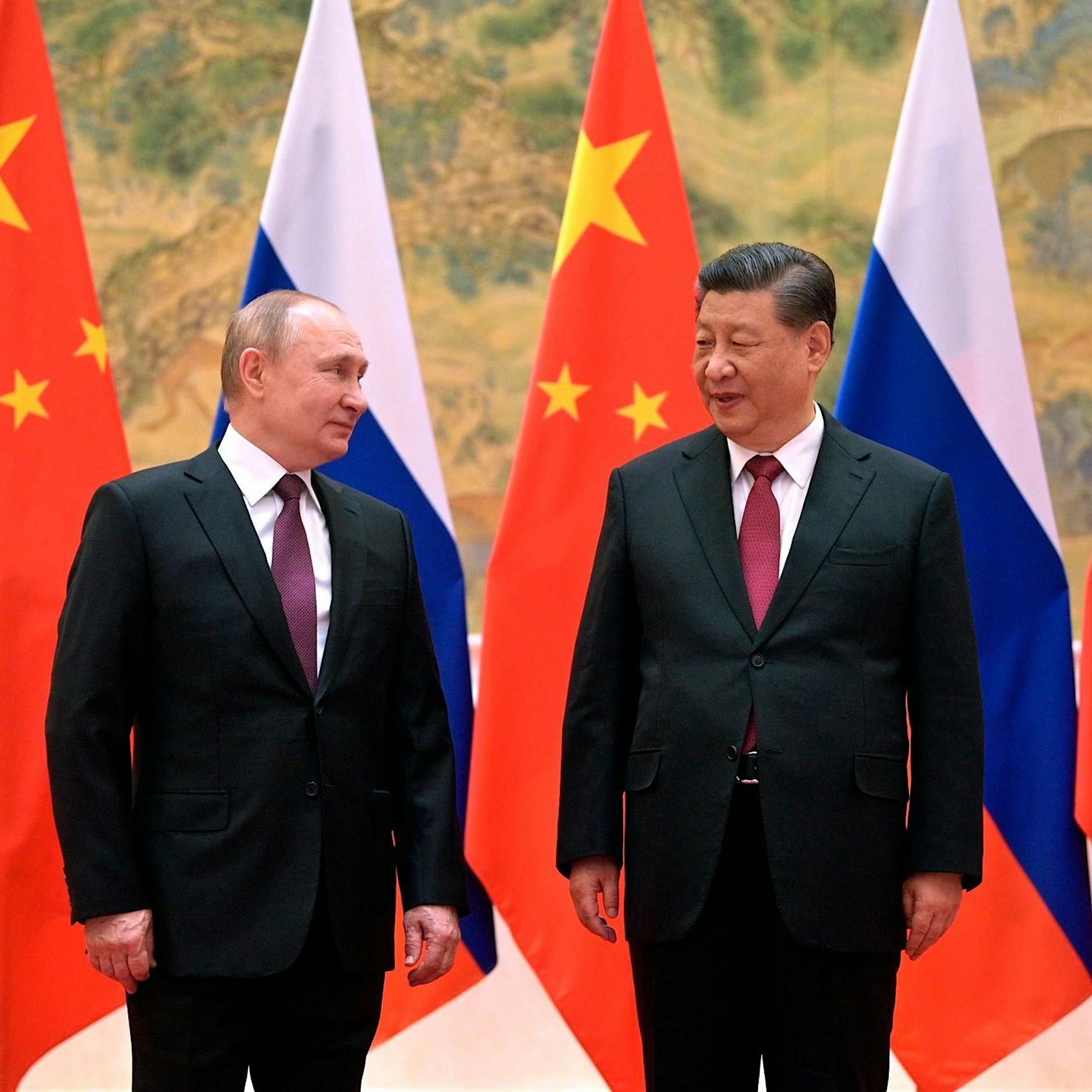

Der klandestine Charakter des geplanten russischen Angriffes erklärt aber seine mangelhafte Planung. Offenbar hat der russische Präsident Wladimir Putin die Entscheidung de facto im Alleingang getroffen und im Planungsstadium nur wenige Personen davon unterrichtet.

Auch das ist ein Novum im Bereich russischer Außen- und Sicherheitspolitik; so wurden beispielsweise die Entscheidungen über den sogenannte Fünf-Tage-Krieg gegen Georgien oder die Annexion der Krim im Rahmen des Sicherheitsrates im Konsens getroffen. Da über die Invasion der Ukraine nicht alle zentralen Mitglieder der russischen außen- und sicherheitspolitischen Elite unterrichtet waren, konnte dieser Operation wohl auch nicht die gebührende Aufmerksamkeit gewidmet werden.

So lag zwar die Expertise im Militärbereich vor, jedoch nur – wenn überhaupt – eine begrenzte Expertise mit Blick auf das gesellschaftspolitische Stimmungsbild der Ukraine sowie die potenziellen wirtschaftspolitischen Auswirkungen einer Großinvasion inklusive der Frage internationaler Sanktionen und ihrer Auswirkungen. Somit lag der Irrtum Wladimir Putins weniger in der inadäquaten Bewertung der militärischen Dimension, sondern beruhte auf der irrigen Annahme einer hochgradigen Instabilität der politischen Ordnung der Ukraine im achten Jahr nach dem Euro-Maidan und der sogenannten Revolution der Würde.

Der psychologische Krieg der Zahlen

Aktuell ist selbst eine auch nur ansatzweise adäquate Einschätzung der militärischen Verluste beider Seiten kaum möglich. Dafür weichen die offiziellen Zahlen zu stark voneinander ab. So haben beispielsweise die ukrainischen Streitkräfte nach eigenen Angaben rund 1300, nach Schätzungen der USA 2000 bis 4000, und nach Informationen des russischen Verteidigungsministeriums rund 3000 Mann verloren. Die korrespondierenden Verlustzahlen der russischen Streitkräfte werden dagegen wie folgt eingeschätzt: über 15.000 nach ukrainischen Angaben, 7000 gemäß nicht näher genannten Aufklärungsdaten der USA, sowie unter 600 Mann laut dem Verteidigungsministerium Russlands.

Besonders irritierend erscheinen die niedrigen Schätzungen der ukrainischen Verluste durch das offizielle Russland zu sein; dies gerade im direkten Vergleich mit den offiziellen ukrainischen Daten. Letzteres wird von vielen Beobachtern als wichtiger Indizienbeweis für die Schwäche des russischen Militärs sowie die bevorstehende Niederlage Russlands herangezogen.

Allerdings hat die bewusste Zurückhaltung Moskaus einen ganz pragmatischen Grund. Die russische Staatspropaganda soll die vom Kreml geschaffene Fiktion einer „militärischen Sonderoperation“ um jeden Preis aufrechterhalten. Keine Zahlen, keine Bilder dürfen auf etwas anderes, schon gar nicht auf einen großen Krieg hindeuten. Würde aber Moskau die ukrainischen Verluste (von den eigenen Verlusten ganz zu schweigen) höher beziffern, widerspräche dies dem offiziellen Narrativ von der begrenzten Natur der Militäroperation in der Ukraine.

Den Schätzungen westlicher Militäranalysten zufolge dürften insbesondere die ukrainischen Verluste ungleich höher sein. Die meisten Analysten stimmten darin überein, dass sowohl Kiew als auch Moskau in etwa eine vergleichbare Verlustrate in Höhe von 10 bis 15 Prozent zu beklagen haben.

Nach aktuellen Berichten der Financial Times unter Verweis auf anonyme Nato-Quellen seien angesichts hoher Technikverluste auf ukrainischer Seite die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine absolut entscheidend. Ohne diese Waffenlieferungen sähe die militärische Lage deutlich anders aus, so die Gesprächspartner von Financial Times. Diese Einschätzungen, gemeinsam mit der Tatsache, dass jeder militärische Verlust der Ukraine faktisch unwiederbringlich ist, während die russischen Verluste vergleichsweise unproblematischer ausgeglichen werden können, zeichnet ein realitätsnahes und deutlich düsteres Bild des Kriegsgeschehens.

Russland weiterhin militärisch auf dem Vormarsch

Die militärische Lage dürfte für Russland zwar tatsächlich herausfordernd sein, jedoch weit weniger katastrophal, als es in den Sozialen Medien herausposaunt wird. Auch wird gern übersehen, dass Russland über reale und hochgradig zerstörerische Waffensysteme unter der Schwelle der Nuklearwaffen verfügt, welche bislang nicht zum Einsatz kamen. In den vergangenen drei Wochen hat Moskau eindrucksvoll bewiesen, dass es bereit ist, nicht nur rücksichtslos zu handeln und Kollateralschäden in Kauf zu nehmen, sondern auch mit ausufernder Gewalt direkt gegen die Zivilbevölkerung vorzugehen, um den Druck auf Kiew und Wolodymyr Selenskyj zu erhöhen.

Aktuell gibt es keine ernst zu nehmenden Anzeichen dafür, dass Russland trotz logistischer Schwierigkeiten die Militäroperation nachhaltig einzuschränken oder gar zu beenden trachtet. Ganz im Gegenteil, so kam es in der vergangenen Woche neben weiteren Truppenverlegungen unter Einbeziehung moderner Militärtechnik und dem Beginn der Rekrutierung von internationalen Söldnern zu einem verstärkten Einsatz von Aufklärungsdrohnen auf dem gesamten Territorium der Ukraine.

Kein baldiges Kriegsende in Sicht

Bei etwas genauerer Betrachtung der militärischen Ebene dieses Krieges spricht somit nicht viel für einen Militärerfolg Kiews. Zwar haben sich die ukrainische Armee als überaus kampffähig und die ukrainische Gesellschaft als äußerst wehrfähig und wehrwillig gezeigt, und auf diese Weise den russischen Vormarsch stark verlangsamt, jedoch änderte Russland nach anfänglichen Schwierigkeiten seine Taktik und konzentriert sich verstärkt auf einzelne Frontabschnitte im Donbass sowie entlang der Schwarzmeerküste.

In zwei bis drei Wochen könnte sich die Lage ändern und Moskau erneut zu groß angelegten Militäroperationen übergehen. Die eigentliche Achillesferse der Ukraine bleibt aber eine zu starke Truppenkonzentration im Donbass. Unterschiedlichen Angaben zufolge dürfte sich dort ein Viertel bis ein Drittel der gesamten ukrainischen Streitkräfte befinden.

Nach Angaben westlicher Militäranalysten unternimmt Russland gerade den Versuch, diese Kampfverbände von Kiew abzuschneiden, einzukesseln und aufzusplittern. Sollte letzteres gelingen, wäre Russland einem Militärsieg einen sehr wesentlichen Schritt nähergekommen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass Moskau den potenziell schwierigen und verlustreichen Sturm Kiews nicht mehr als Priorität betrachtet.

Somit dürfte Moskau über die nächsten Wochen versuchen, durch konzentrierte Militäroperationen im Donbass die eigene Verhandlungsposition zu stärken. Nachdem der Kreml in den Friedensverhandlungen in Belarus nur zu offensichtlich nicht bereit ist, von den ursprünglichen Forderungen wesentlich abzuweichen, ist auch die Eskalationsoption nach wie vor nicht vom Tisch.

Solcherart könnte Russland als Ultima Ratio auch den Versuch unternehmen, durch die Intensivierung der Angriffe gegen Zivilisten eine bedingungslose Kapitulation der Ukraine militärisch zu erzwingen. Denn eine Niederlage ist für Wladimir Putin keine Option. Die russische Führung glaubt, sich eine Niederlage sowohl im Hinblick auf die gesellschaftliche Unterstützung als auch aus berechtigter Sorge vor gravierenden außenpolitischen Folgen nicht leisten zu können. Das sind keine guten Aussichten.

Haben Sie eine Meinung zum Text? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de