Immerhin keine akute Krise, wird man sich im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck gedacht haben. Deutschland ist im zweiten Quartal nicht weiter in die Rezession gerutscht, sondern kann ein Nullwachstum vorweisen. Dieser Tage freut man sich schon fast über eine Stagnation.

Denn die Aussichten sind schlimm. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat Deutschland zuletzt ein miserables Zeugnis ausgestellt. Als einziges Land unter den größten westlichen Industrienationen der G7 wird zum Jahresende die Wirtschaft schrumpfen. Statt einem bisher prognostizierten Miniaufschwung von 0,2 Prozent wird zum Jahresende ein Minus von 0,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu verzeichnen sein.

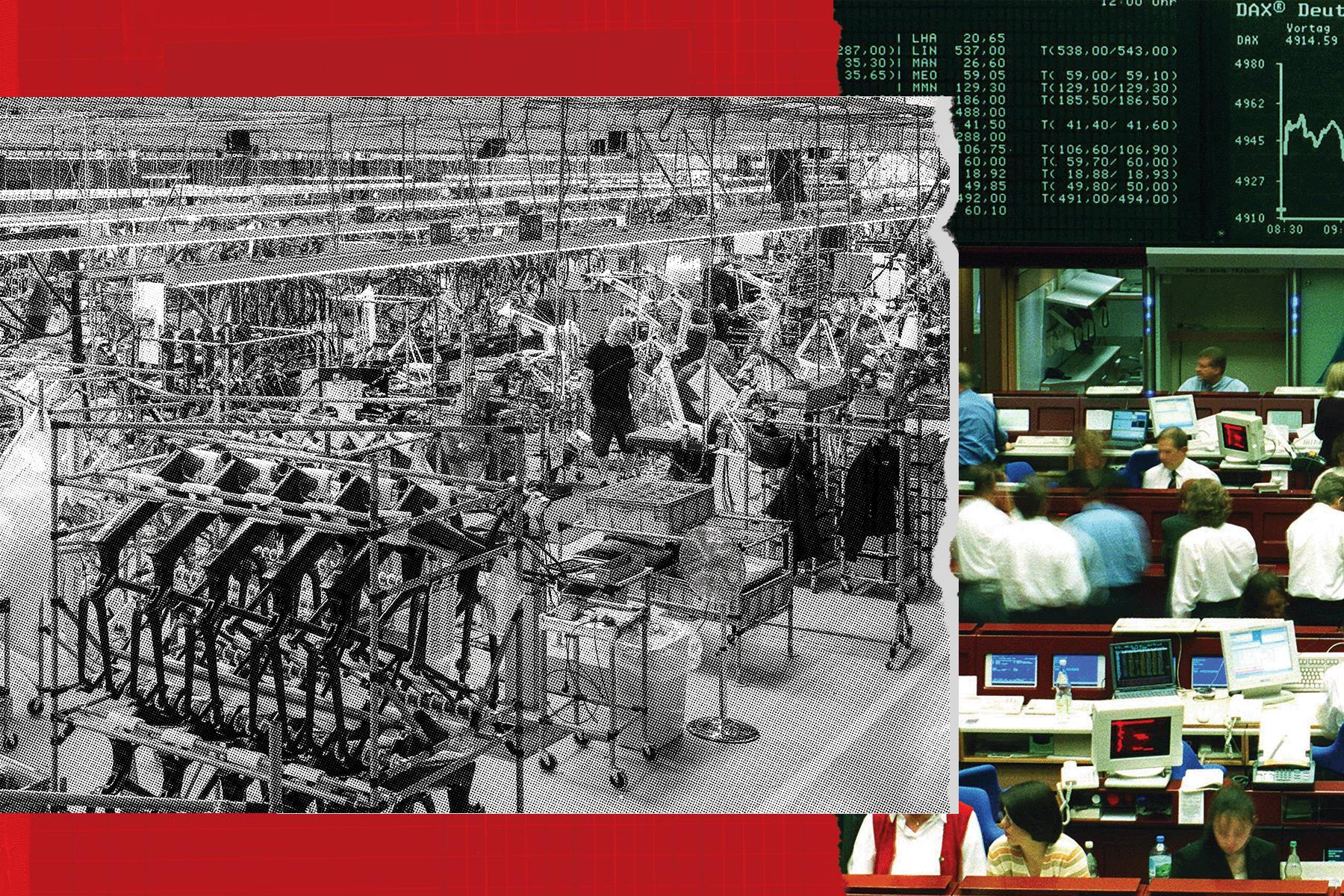

Fehlende Investitionen: Deutschland hat ein Jahrzehnt verschlafen

Warum, fragt man sich, gelingt es allen anderen Industriestaaten, die Krise nach der Corona-Pandemie und durch den Krieg in der Ukraine, die zu Unterbrechungen der globalen Lieferketten führte, hinter sich zu lassen? Nun, erstens hat Deutschland wie kein zweites Land von niedrigen Energiepreisen durch die Gaslieferungen aus Russland profitiert. Das ist spätestens seit der Sprengung von Nord-Stream-Pipelines Geschichte. Auch wenn sich die Beschaffungspreise auf dem Weltmarkt mittlerweile eingependelt haben, wird das Preisniveau für Unternehmen und die Bevölkerung mal eben doppelt so hoch sein, im Vergleich zum Status ante bellum.

Und zweitens hat es Deutschland über Jahre versäumt, wichtige Weichenstellungen vorzunehmen. Zehn Jahre Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) wurden verschlafen. Nie waren die Finanzierungsbedingungen so günstig gewesen. Zeitweilig hatte der deutsche Staat von Investoren sogar Geld nachgeworfen bekommen, weil Bundesanleihen negativ rentierten.

Mittlerweile weht ein anderer Wind. „Die Wachstumsschwäche in Deutschland tritt durch die hohen Zinsen nun deutlich zu Tage“, schreibt der Direktor des Kiel Instituts für Weltwirtschaft, Moritz Schularick. Die Ursachen dieser Wachstumsschwäche allein der EZB zuzuschreiben, greife aber zu kurz, das zeige auch der Blick auf unsere europäischen Nachbarn, die allesamt eine höhere konjunkturelle Dynamik aufweisen.

Wenn Deutschland nicht noch einmal zum „kranken Mann Europas“ werden wolle, müsse es sich jetzt mutig den Wachstumsbranchen von morgen zuwenden, anstatt ängstlich mit Milliarden energieintensive Industrien von gestern zu konservieren, schlägt Schularick vor. Dazu gehöre auch, die Defizite und verpassten Chancen des vergangenen Jahrzehnts jetzt schnell zu beseitigen. Deutschland sei etwa in allen digitalen Bereichen bizarr rückständig, die staatlichen Kapazitäten in der öffentlichen Infrastruktur seien stark zurückgegangen, und es fehle eine sinnvolle Strategie zur Verbesserung des Wohnungsmangels. Auch die Zuwanderung muss nach der Einschätzung von Schularick steigen, damit Deutschland den Auswirkungen der alternden Erwerbsbevölkerung begegnen könne.

Deutsche Wirtschaft in der Krise: Die Bundesregierung lässt große Lösungen vermissen

Von der Bundesregierung ist bislang wenig zu vernehmen. Die Ampel-Koalitionäre klopfen sich staatsmännisch auf die Schulter und verweisen bei Kritik darauf, dass es ohne sie noch viel schlimmer geworden wäre. Der Grünen-Chef Omid Nouripour bilanziert: „Als Regierung haben wir die Weichen gestellt, um Deutschland krisenfester und stärker aufzustellen.“ Und auch der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion Christian Dürr meint sichtlich stolz: „Unsere Bilanz kann sich sehen lassen.“ Zeit für die großen wirtschafts- und sozialpolitischen Themen sei immer noch während der zweiten Hälfte der Legislaturperiode, teilten die Koalitionäre Anfang Juli mit – da befand sich Deutschland bereits in der technischen Rezession.

Nun kommt es auf die Schlüsselressorts an. Doch das Bundeswirtschaftsministerium blickt entspannt in die Zukunft. Denn vor dem „Hintergrund der rückläufigen Preise auf den globalen Energiemärkten, einer weiter nachlassenden Inflationsdynamik, höheren Lohnabschlüssen und einer erwarteten weltwirtschaftlichen Belebung“ sei „von einer moderaten konjunkturellen Erholung der deutschen Wirtschaft im weiteren Jahresverlauf auszugehen“. Angesichts weiter sinkender Reallöhne – wie auch der Schlichterspruch zwischen EVG und Deutscher Bahn erwarten lässt – fragt man sich allerdings, woher Habecks Damen und Herren Staatssekretäre den Optimismus nehmen. Die Konsumfreude, die uns von der Rezession zur Stagnation getragen hat, dürfte schließlich auf die Inflationsausgleichsprämien zurückzuführen sein.