Die Hälfte der Deutschen vertraut den Medien nicht: Laut dem Edelman Trust Barometer ist der Wert hierzulande noch schlechter als der weltweite Durchschnitt. Einer der Gründe der Ablehnung ist der Verdacht, „die Medien“ würden sich auf die Seite „der Mächtigen“ schlagen und nicht frei, unabhängig und unbestechlich berichten. Von Propaganda, Agitation bis hin zu „Lügenpresse“ reichen Kritik und Anwürfe.

Befeuert wird die Debatte durch immer neue staatliche Zuwendungen an Medien oder medienähnliche Organe. Nicht zuletzt der Vertrauensverlust sorgt dafür, dass viele Medien mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen haben. Es wird auf der einen Seite gespart – was dazu führt, dass teure Projekte wie investigative Recherchen an Dritte ausgelagert werden. Auf der Einnahmenseite wiederum fließen staatliche Gelder an die Medien. In der Corona-Zeit etwa gab die Bundesregierung Millionen aus, um ihre Maßnahmen mit Anzeigen zu bewerben.

Die Vergabe von Steuergeldern an Medien, Journalisten oder „Anti-Desinformations-Webseiten“ nähren den Verdacht: Eine Regierung kann sich alles kaufen – also auch die Berichterstattung. Dieser Eindruck hat Folgen. Für den Journalistik-Professor Klaus Meier von der katholischen Universität Eichstätt „ist die staatliche Finanzierung von journalistischen Medien immer ein Problem“. Er sagte der Berliner Zeitung: „Schon der Anschein der Einflussnahme kann die Glaubwürdigkeit einer Redaktion beschädigen.“

Der „Schaden für die Glaubwürdigkeit entstehe unabhängig von der Frage, ob Politik tatsächlich Einfluss auf die redaktionelle Arbeit genommen habe“, zitiert der NDR Leonard Novy vom Institut für Medien- und Kommunikationspolitik. Schon der Anschein von Parteilichkeit sei ein massives Problem für die Glaubwürdigkeit und Legitimation der journalistischen Arbeit. Novys Aussagen tauchen in einem Artikel über einen aktuellen Vorgang auf, der derzeit auch in Deutschland Wellen schlägt. Es geht um die Finanzierung von Journalisten durch die US-Regierung. Auch deutsche Leitmedien haben indirekt von den Zahlungen profitiert, dies jedoch nicht angemessen transparent gemacht.

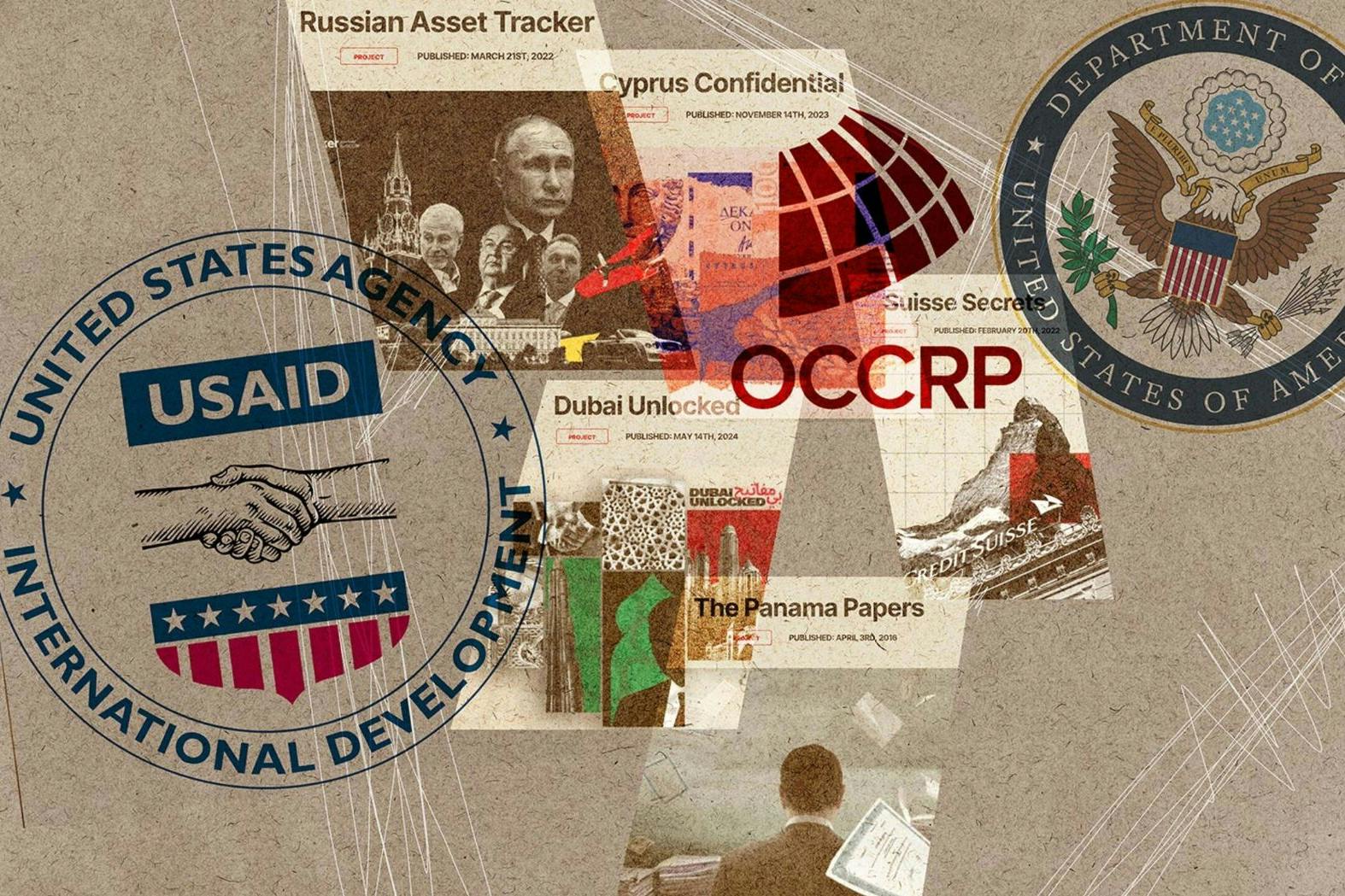

Im Rahmen einer Recherche hatten die NDR-Journalisten John Goetz und Armin Ghassim offenbar Zweifel an der Integrität eines wichtigen internationalen Journalistennetzwerks entwickelt. Es geht um das amerikanische Journalistennetzwerk „Organized Crime and Corruption Reporting Project“ (OCCRP) (zu Deutsch: Recherchenetzwerk zu Organisierter Kriminalität und Korruption). Das Projekt lieferte bis vor kurzem dem NDR Material, ebenso der Süddeutschen Zeitung, der Zeit und dem Magazin Der Spiegel. Für alle diese Medien sind Transparenz, Glaubwürdigkeit und Staatsferne besonders wichtig – der Spiegel etwa versteht sich als „Sturmgeschütz der Demokratie“. Der Gründer des Magazins, Rudolf Augstein, ging wegen seiner Kritik an der Regierung sogar für kurze Zeit ins Gefängnis.

In mehreren Interviews mit Offiziellen in den USA haben Goetz und Ghassim nun herausgefunden, dass das OCCRP zum Großteil von der US-Regierung finanziert wird. Die Reporter konfrontierten den Gründer und Herausgeber des OCCRP im Rahmen einer Videoreportage mit ihren Erkenntnissen. Drew Sullivan, der das Projekt bis heute leitet, versucht in dem Film, der bislang nur online gezeigt wurde, die NDR-Redakteure zunächst auf eine falsche Fährte zu locken. Er gibt an, dass das OCCRP eine Gründung der Vereinten Nationen (UN) sei, was auch den Angaben auf der Website seiner Organisation entspricht. Bei einem zweiten Treffen räumt Sullivan jedoch ein, dass das OCCRP von Anfang an größtenteils von verschiedenen US-Regierungsstellen finanziert wird. Die Offiziellen aus Washington ließen in dem vom NDR produzierten Film keinen Zweifel daran, dass sie bei sämtlichen OCCRP-Projekten, zu denen die Investigativreporter recherchieren, zwar nicht im Detail, so doch im Grundsatz mitreden durften: Bei wichtigen journalistischen Posten habe die US-Regierung ein Vetorecht. Die Projekte müssten in Form von Arbeitsplänen präsentiert werden. Erst nach Zustimmung der Behörden seien die Journalisten frei in ihrer Arbeit. Die Grenzen der Freiheit, so bekennt Sullivan schließlich, hätten dort gelegen, wo Interessen der Geldgeber tangiert worden seien. Um einen Interessenkonflikt auszuschließen, habe man darauf verzichtet, über Missstände in Ländern zu berichten, die das Projekt finanziert haben. Das sind neben den USA auch die EU-Staaten und andere Länder. Sullivan sagte, die US-Regierung habe sich nie eingemischt, berichtet aber von einem Fall, bei dem es nach der Veröffentlichung Ärger mit der CIA gegeben habe. Insgesamt habe sich die US-Regierung allerdings weniger eingemischt als die Open Society Foundation, die das OCCRP ebenfalls finanziert.

Weniger eingemischt? Das ist zumindest mehr als „gar nicht eingemischt“, wie OCCRP die Öffentlichkeit lange glauben machen wollte. Und noch ein gravierendes Problem entdeckten die NDR-Reporter: Die ersten Gelder kamen, wie der OCCRP-Gründer Drew Sullivan vor laufender Kamera einräumt, von der Abteilung „Law Enforcement“ des US-Außenministeriums. Das sei, so sagt selbst die Regierungsagentur USAID (United States Agency for International Development, die für Entwicklungshilfe zuständige Behörde der amerikanischen Regierung), über die das Geld schließlich bei der OCCRP landete, problematisch: Die Journalisten seien in diesem Fall nicht unabhängig, sondern der verlängerte Arm der US-Justiz. Würde dies bekannt, wäre es ein Reputationsproblem - viele Quellen wollen bewusst nicht mit den als knallhart bekannten US-Strafermittlern zusammenarbeiten.

Die Geldgeber vom OCCRP waren jedenfalls zufrieden. Man habe erhebliche Summen aus Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Organisierter Kriminalität und Korruption eintreiben können. Das Projekt OCCRP sei einer der größten Erfolge der US-Ermittler gewesen, sagt ein US-Regierungsvertreter in dem Videobeitrag ganz freimütig.

Der Film der NDR-Reporter, der der Berliner Zeitung von einer anonymen Quelle zugespielt wurde und der auf der Website der Berliner Zeitung anzusehen ist, zeigt, dass das OCCRP die direkte und dominante Abhängigkeit von der US-Regierung nicht ausreichend transparent gemacht hat.

Die Transparenz wäre bis heute nicht hergestellt, wenn es nach dem NDR gegangen wäre.

Während der Recherche der NDR-Journalisten John Goetz und Armin Ghassim soll ein Brief einer Anwaltskanzlei den NDR erreicht haben. OCCRP-Chef Sullivan startete eine Schmutzkampagne gegen John Goetz, der sich, wie auch sein Kollege Armin Ghassim, auf Anfrage der Berliner Zeitung nicht zu dem Thema äußern wollte. Der NDR stieg aus dem OCCRP-Projekt aus.

Dass die Enthüllungen schließlich doch ans Licht kamen, ist den Partnern des NDR zu verdanken. Die renommierte Enthüllungswebsite Mediapart aus Frankreich, die italienische Zeitung Il Fatto Quotidiano, Reporters United aus Griechenland und Drop Site News aus den USA recherchierten alle Vorwürfe akribisch nach und veröffentlichten die Geschichte Anfang Dezember.

Der Spiegel hat zahlreiche Artikel mit Material vom OCCRP veröffentlicht. Hinweise auf eine Beteiligung US-amerikanischer Geldgeber an den Recherchen sind jedoch spärlich und widersprüchlich. Im Artikel „Putins Presselüge“ vom 14. April 2016 heißt es: „Das … entsprach der bisherigen Moskauer Verteidigungslinie, die Rechercheverbünde ICIJ und OCCRP unter Feuer zu nehmen. Zu deren Geldgebern gehören große US-Stiftungen, auch der wegen seines Ukraine-Engagements im Kreml verhasste Milliardär George Soros ist ein Sponsor.“ Im Vergleich zu Regierungsstellen spielten Stiftungen bei der Finanzierung der OCCRP allerdings bestenfalls eine Nebenrolle.

In einem Artikel über russische Geldwäsche aus dem Jahr 2019 heißt es im Spiegel: „Als das Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), ein von den USA mitfinanziertes investigatives Journalistennetzwerk, 2017 den ,Russian Laundromat‘ aufdeckte, begannen die Ermittler in dem Zigarettenfall Namen und Informationen abzugleichen.“ Diese Zuschreibung aus dem Spiegel enthält immerhin einen Hinweis auf die „USA“, wenngleich das Projekt nicht einfach von irgendwelchen Amerikanern „mitfinanziert“ wurde: Aus den Recherchen von Mediapart und NDR geht hervor, dass das OCCRP mehr als 50 Prozent seines Budgets von amerikanischen Regierungsbehörden erhält. Im Jahr 2016, als die „Panama Papers“ enthüllten, wie Prominente ihre Steuern vor den Finanzbehörden verstecken, erhielt das OCCRP sogar 80 Prozent seines Budgets von der US-Regierung.

In einem der ersten Artikel, in dem sich der Spiegel die Erkenntnisse des OCCRP zu eigen machte, hieß es im Jahr 2009 noch: Über die bedenkliche Situation des osteuropäischen Fußballs würde „von acht investigativen Reportern und zwei Redakteuren aus sechs Ländern“ recherchiert: „Sie gehören dem ,Reportageprojekt Organisierte Kriminalität und Korruption‘ (OCCRP) an, das unter anderem von den Vereinten Nationen finanziert wird.“

Es stellt sich die Frage, ob der Spiegel vom OCCRP über das Ausmaß seiner Zusammenarbeit mit der US-Regierung getäuscht wurde. Darauf könnte hindeuten, dass 2009 noch die „Vereinten Nationen“ als Finanzierer genannt wurden – eine falsche Behauptung, wie Sullivan eingeräumt hat. In anderen Artikeln des Spiegel wird das OCCRP wahlweise als „Netzwerk“, „Investigativnetzwerk“ oder ohne Charakterisierung als Quelle angeführt. Einen ausdrücklichen Transparenzhinweis, dass die US-Regierung maßgeblich hinter der Finanzierung steckt und auf die Organisation unmittelbaren Einfluss ausüben kann, findet man nicht. Der Spiegel wollte die diesbezüglichen Fragen der Berliner Zeitung nicht beantworten.

Die Beantwortung der Fragen würde schnell für Klarheit sorgen. Es sind zentrale Fragen, die aus Gründen der Transparenz nicht offengelassen werden können. Sie lauten: Wusste die Chefredaktion des Spiegel, dass das OCCRP Gelder von der US-Regierung erhält? Gibt es eine vertragliche Grundlage, in der OCCRP die Finanzierung offengelegt hat? Wusste die Redaktion des Spiegel, dass die US-Regierung ein Vetorecht bei wichtigen Personal-Entscheidungen des OCCRP hatte? Wusste die Redaktion des Spiegel, dass OCCRP-Projekte vor Genehmigung den US-Behörden vorgelegt werden mussten? Wusste die Redaktion des Spiegel, dass die erste Finanzierung des OCCRP von US-Strafermittlern kam? Wusste die Redaktion des Spiegel, dass über die geldgebenden Länder nicht berichtet wurde? Sieht der Spiegel in seiner Kooperation mit dem OCCRP einen Interessenkonflikt? Kann der Spiegel ausschließen, dass OCCRP gezielt Informationen der US-Regierung lancierte, die vom Spiegel weiterverbreitet wurden? Wird der Spiegel die bisher erschienenen Artikel mit einem umfassenden Transparenzhinweis versehen? Plant der Spiegel, weitere Texte in Kooperation mit dem OCCRP zu veröffentlichen? Wie sichert der Spiegel ab, dass Zulieferungen von Dritten frei von Interessenkonflikten sind? Warum hat der Spiegel sein Kerngeschäft der Investigativrecherche outgesourct? In der Redaktion gibt es teils scharfe Kritik am Outsourcing – was antwortet die Chefredaktion der Redaktion? Einfache Fragen, doch der Spiegel will sich nicht äußern.

Die französischen Aufklärer von Mediapart haben für ihren Bericht mit dem Chef eines südamerikanischen Medienunternehmens gesprochen, das mit dem OCCRP zusammengearbeitet hatte. Er sagt, das Projekt sei „eine Armee von ‚sauberen Händen‘, die außerhalb der USA ermittelt.“ Es lasse die USA tugendhaft erscheinen und ermögliche ihnen, die Agenda dessen festzulegen, was als Korruption definiert werde. „Die US-Regierung bleibt nicht nur weitgehend von der Berichterstattung des OCCRP verschont, sie schafft es auch, die Berichterstattung der NGO zu steuern, indem sie Gelder bereitstellt, die das OCCRP für Berichte über bestimmte Länder verwenden muss“, schreibt Mediapart. Der Chef des investigativen US-Magazins ProPublica sagt in dem Filmbeitrag von Goetz, er würde niemals Geld von einer Regierung annehmen, weil schon der Anschein der Einflussnahme die Unabhängigkeit von Journalisten gefährde.

Mindestens müssten Mechanismen eingezogen werden, die sicherstellen, dass unabhängige Gremien nach transparenten Maßstäben das Geld vergeben, sagte der Journalismus-Professor Klaus Meier: „Und das sollte auch öffentlich kommuniziert werden.“ Allerdings reiche für deutsche Medien der simple Hinweis nicht, dass ein Kooperationspartner mehrheitlich von der amerikanischen Regierung finanziert werde. „Das ist ja nur ein Teil der Wahrheit und wäre irreführend“, so Meier im Hinblick auf das OCCRP und den Spiegel: „Es müsste schon immer auch erklärt werden, welche Mechanismen für Unabhängigkeit sorgen und ob und wie diese bei den betreffenden Recherchen gegriffen haben oder auch nicht.“

Meier spricht sich nicht grundsätzlich gegen eine staatliche Finanzierung von Medien aus. Investigativer Journalismus sei in vielen Ländern oft nicht auf dem freien Markt finanzierbar. „Journalismus ist eine Infrastruktur der Demokratie und kein absolut marktfähiges Produkt. Insofern kann es durchaus gerechtfertigt sein, dass Journalismus mit staatlichen Mitteln gefördert wird – sofern Unabhängigkeit transparent und glaubwürdig sichergestellt ist“, sagt Meier.

Für die Kooperation deutscher Medien mit dem OCCRP fordert er die Einhaltung hoher Standards: „Deutsche Medien müssen zumindest klären und offenlegen, dass und wie Unabhängigkeit bei ihren Recherchen auch mit OCCRP sichergestellt ist“, sagt er. „Solange das nicht hundertprozentig möglich ist, müssten Kooperationen auf Eis gelegt werden. Vertrauen und Glaubwürdigkeit sind die wichtigste Währung, gerade im investigativen Journalismus.“

Es geht bei den OCCRP-Recherchen schließlich nicht um Hollywoodgeschichten oder nebensächliche Themen, an denen die US-Regierung kein Interesse hat.

Im August 2023 war das OCCRP etwa dabei behilflich, die Attentäter der Nord-Stream-Anschläge in der Ukraine zu verorten. Mithilfe des OCCRP nahmen die Spiegel-Reporter eine Spur in Moldau auf. Der Spiegel schreibt über einen Mann, dessen Pass bei der Zuordnung der Sprengung der Pipeline eine Rolle gespielt hat: „Ştefan Marcu ist kräftig, braungebrannt, mit breitem, schwarzem Schnurrbart. Ein Ingenieur mit eigener Firma. Ein Rechercheteam von SPIEGEL, ZDF und den Investigativnetzwerken Rise Moldova und OCCRP hat ihn ausfindig gemacht.“ Die These von der ukrainischen Täterschaft sorgte für Verdruss etwa beim früheren ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk. Melnyk sagte der Berliner Zeitung nach Bekanntwerden der „Erkenntnisse“ über die Ukraine-Connection: „Es ist doch ein Wahnsinn – kein Mensch kann glauben, dass ein paar Leute mit einem Segelboot auf Befehl der ukrainischen Regierung aufs Meer fahren, um die Pipeline eines unserer wichtigsten Nato-Partner in die Luft zu sprengen. Wir haben nachrichtendienstliche Erkenntnisse, dass die Sprengung eine False-flag-Operation war – und die Röhren von den Russen angegriffen wurden, aber so, dass falsche Spuren hinterlassen wurden, um den Ukrainern die Schuld in die Schuhe zu schieben.“

Bildstrecke

Der an der Nord-Stream-Recherche beteiligte Spiegel-Autor Fidelius Schmid kommentierte im November: „Der Ausfall der Gasröhren in der Ostsee war nicht nur aus Sicht der wichtigsten Bündnispartner ein Glücksfall. Sondern auch für Deutschland.“ Für die Ukraine dagegen ist der Vorwurf der Beteiligung an einem Terrorakt kein Glücksfall. Immerhin gilt die Theorie von der ukrainischen Täterschaft bis heute als „herrschende Lehre“. Die These von Seymour Hersh, die US-Regierung könnte gemeinsam mit Norwegen hinter dem Anschlag stehen, hatte angesichts der Dominanz der Ukraine-These keine Chance auf eine angemessene Würdigung.

Ein anderes Beispiel der Zusammenarbeit von OCCRP und Spiegel ist die Recherche „Cyprus Confidential“: „Interne Dokumente mehrerer zyprischer Finanzdienstleister zeigen, wie sanktionierte russische Oligarchen Zypern als eine Art Hintertür zur Europäischen Union genutzt haben“, berichtete der Spiegel im November 2023. „So konnten Russlands Reiche ihr Vermögen trotz Sanktionen verschleiern, verstecken und vermehren.“ Ein großer Teil der Daten sei dem Spiegel anonym zugespielt worden. Außerdem hätten sich die Journalisten an Dokumenten bedient, die ihnen das OCCRP zur Verfügung gestellt habe.

Die Enthüllungen hatten es in sich. Aus den Veröffentlichungen ging unter anderem hervor, dass der preisgekrönte deutsche Journalist Hubert Seipel hunderttausende Euro aus dem Umfeld der russischen Regierung erhalten hatte. Dem russischen Oligarchen Roman Abramowitsch konnte ein System schwarzer Kassen nachgewiesen werden, das er zur Finanzierung des Fußballclubs FC Chelsea genutzt hatte.

Die Recherchen waren verdienstvoll, die Enthüllungen echte Scoops und wichtig. Zur ganzen Wahrheit gehört allerdings auch: Ohne US-Gelder wären sie nicht möglich gewesen. Mediapart berichtet: „Im Jahr 2022 spendete die amerikanische Regierung dem OCCRP eine Million US-Dollar für ein zweijähriges Projekt ‚zur Stärkung der Kapazitäten von Journalisten in Malta und Zypern‘, um ‚Kriminalität und Korruption aufzudecken und die Wirkung des investigativen Journalismus zu beschleunigen‘. Im selben Zeitraum beteiligte sich das OCCRP an den Recherchen für „Cyprus Confidential“.

Ein Hinweis auf diese zweckgebundene Finanzierung fehlt in dem Spiegel-Beitrag. Für die US-Regierung war das Geld jedenfalls gut angelegt. Denn unmittelbar nach der Veröffentlichung von „Cyprus Confidential“ leitete der Präsident Zyperns offiziell wegen des mutmaßlichen Verstoßes gegen die internationalen Sanktionen Ermittlungen ein. Drei Wochen später landete ein Team von mehr als 20 der gefürchteten Agenten des FBI und des US-amerikanischen Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) in Nikosia, um die Zyprioten bei ihren Ermittlungen zu unterstützen.

OCCRP-Gründer Drew Sullivan hält das Zusammenspiel für unproblematisch. Die Spenden der US-Regierung würden „unsere Agenda nicht beeinflussen“, so Sullivan im Film von Goetz und Ghassim. Es sei eine Bedingung, dass OCCRP keine spezifischen Themen aufgezwungen würden. In einem Schreiben an Mediapart geht das OCCRP noch weiter und zitiert aus einem Dokument zur Finanzierung eines Projekts, wonach das OCCRP „die alleinige Kontrolle über die redaktionellen Prozesse, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die ausgewählten Geschichten und Inhalte, die verwendeten Quellen und den verwendeten Story-Anschnitt“ behalte.

Doch wie kommt das Projekt überhaupt zu seinen „Geschichten und Inhalten“? Die Neue Zürcher Zeitung schreibt zur Problematik, Einflüsse in Medien könnten sich „auch indirekt äußern – etwa in der Frage, wer angegriffen und wer geschont wird“. Hier wird es durchaus noch einmal pikant: Mediapart berichtet von einem weiteren Link zum US-Außenministerium: „Die US-Regierung hat die Berichte des OCCRP im Rahmen eines Projekts namens Global Anti-Corruption Consortium (GACC) als Waffe eingesetzt.“ Das GACC war 2016 nach einer Ausschreibung des US-Außenministeriums gegründet worden. Als Sieger der Ausschreibung ging ein Konsortium aus OCCRP und Transparency International hervor. Es wird von drei Regierungen und privaten Spendern kofinanziert. Die US-Regierung ist der größte Geldgeber.

Das GACC verfolge zwei Interessen, berichtet Mediapart. Zum einen hat es das Ziel, auf Grundlage der OCCRP-Berichte und in Zusammenarbeit mit den jeweiligen lokalen Büros von Transparency International „die Einleitung gerichtlicher Ermittlungen in Korruptionsfällen sowie von Sanktionsverfahren und die Mobilisierung der Zivilgesellschaft anzuregen“. Zum anderen will das GACC Staaten dazu zu bewegen, ihre Gesetze gegen Korruption und Geldwäsche zu verschärfen. Dazu gibt es konkrete Handlungsanleitungen: Im Mai 2024 habe das OCCRP den Regierungen einen Bericht vorgelegt, in dem es um die besten Verfahren zur Bekämpfung von Mittelsmännern wie Strohmännern und Anwälten geht, die bei der Umgehung der gegen Russland verhängten Sanktionen behilflich sind. Der Bericht sei in Zusammenarbeit mit dem Royal United Services Institute (RUSI), einem britischen Thinktank, erstellt und vom britischen Außenministerium finanziert worden. Das RUSI unterhalte wiederum enge Verbindungen zu den Verteidigungs- und Sicherheitsdiensten. Einer seiner Senior-Vizepräsidenten ist der US-General David Petraeus, ein ehemaliger Direktor der CIA. „Während dieser Ansatz zunächst umstritten war, wurde er inzwischen auch von anderen Medien übernommen“, sagte Drew Sullivan. „Wir glauben, dass sich das GACC als äußerst erfolgreich erwiesen hat.“

Recherchen wie jene des OCCRP liefern auch in Deutschland den hiesigen Staatsanwaltschaften die Grundlage für Ermittlungen. So entstehen mitunter geschlossene Kreisläufe: Journalisten bekommen Informationen von staatlich finanzierten Akteuren und berichten. Diese Artikel werden dann von staatlichen Stellen zum Anlass genommen, um Ermittlungen oder rechtliche Schritte einzuleiten. OCCRP ist nicht das einzige Rechercheprojekt, dieser Art. Plattformen wie Paper Trail Media, Maltego oder Opensanctions.org funktionieren ähnlich. Ihre Rechercheergebnisse sind immer wieder die Grundlage von Ermittlungsverfahren. Mit unabhängigem Journalismus hat das alles freilich wenig zu tun. Der unabhängige Journalist macht sich nicht gemein, nicht mit der guten Sache, und erst recht nicht mit den Interessen von staatlichen Behörden.

All diese Zusammenhänge zu kennen, wäre auch für Spiegel-Leser interessant. Das Hamburger Magazin hat zu dem Thema bisher lediglich ein Porträt des NDR-Journalisten John Goetz veröffentlicht. Beiläufig wird auch das OCCRP-Dilemma erwähnt. Zunächst wird die gute Gesellschaft betont, in der sich der Spiegel befindet: „OCCRP kooperiert mit vielen weltbekannten, renommierten Medien wie der ,New York Times‘, dem ,Guardian‘, ,Le Monde‘, dem ZDF und auch dem SPIEGEL.“ Dann wird über die Vorwürfe von Goetz gegen das OCCRP berichtet, jedoch so, als wäre der Spiegel ein unbeteiligter Dritter: „Sullivan gab vor Goetz’ Kamera einen Einfluss der US-Regierung zähneknirschend zu, beharrte aber darauf, dass seine Mitarbeiter unabhängig seien. Er beschwerte sich allerdings wenig später beim NDR darüber, dass er im Beitrag als Agent der US-Regierung beziehungsweise der CIA dargestellt werden könnte. In einer Mail, die Drew Sullivan an die vielen Mitarbeiter seines Netzwerkes auf der ganzen Welt verschickte, warnte er sie vor einer Zusammenarbeit mit dem NDR-Team“. Goetz sei „nach Äußerungen deutscher Geheimdienste“ im Auftrag einer fremden Macht unterwegs. Immerhin: Mit dem Spiegel-Artikel stärkt der Spiegel dem Enthüller Goetz den Rücken. Auf der Wikipedia-Seite von Goetz ist am 19. Dezember zu lesen, ein ausführlicher Artikel Alexander Osangs im Spiegel zeige, „dass es logisch unbeweisbar ist, kein ,Asset‘ einer Institution zu sein, die das ohnehin leugnen würde, und dass andererseits gezielte Diskreditierungen von Informationsgebern und das Einflößen von Angst Methoden der Wahl für die Unterdrückung unangenehmer Wahrheiten ist.“

Die Redaktion der Berliner Zeitung hat schließlich vom Spiegel doch noch eine Antwort auf die Fragen zu dem Fall erhalten. Die Antwort besteht aus zwei Sätzen: „Für den SPIEGEL ist bei jeder Kooperation entscheidend, dass die Rechercheergebnisse eines Partners unserer journalistischen, dokumentarischen und rechtlichen Prüfung standhalten. Über die Inhalte und Zuschnitte unserer Veröffentlichungen entscheidet allein die SPIEGEL-Redaktion.“

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de

Empfehlungen aus dem BLZ-Ticketshop: