Die Ablehnung ist einhellig. Bei den Mächtigen in Westeuropa hat der amerikanische 28-Punkte-Friedensplan für die Ukraine keine Chance. Das ist nachvollziehbar, obschon nur auf den ersten Blick. Begreift man den Waffenstillstand als Endpunkt eines politischen, mit militärischen Mitteln ausgetragenen Konflikts, wäre die Ukraine zurückgeworfen auf ihr geopolitisches Prekariat. Als maßgeblicher Schutz ihrer Eigenständigkeit blieben allein die amerikanischen Wirtschaftsinteressen und Investitionen; in allem Übrigen wäre die osteuropäische „Schütterzone“ wiederhergestellt, jenes Grau-Grau im Übergang der kontinentalen Machträume.

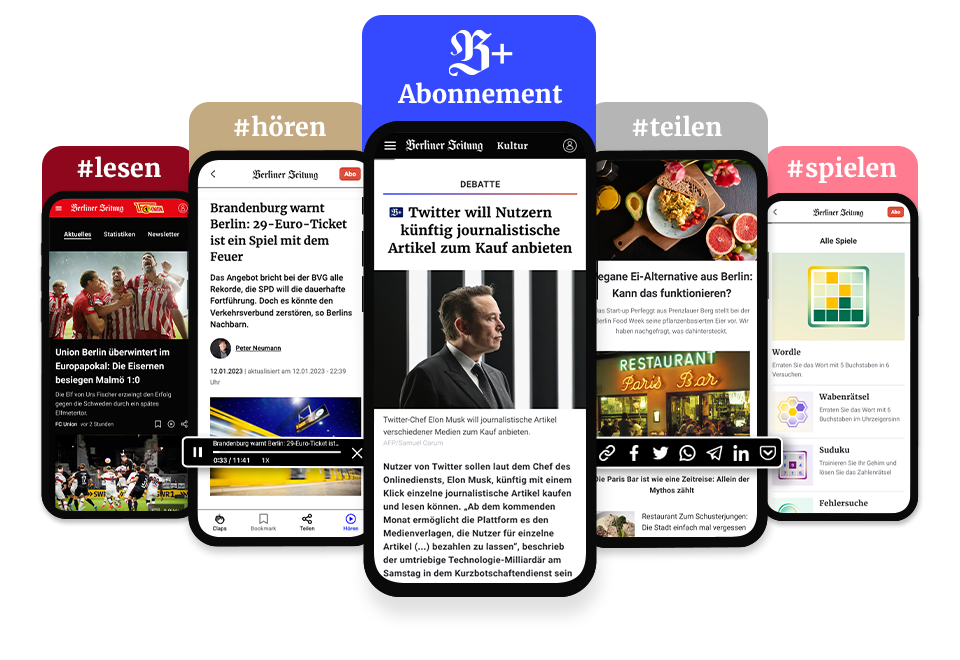

Mit einem Abo weiterlesen

- Zugriff auf alle B+ Inhalte

- Statt 9,99 € für 2,00 € je Monat lesen

- Jederzeit kündbar

Sie haben bereits ein B-Plus? Melden Sie sich an

Doch lieber Print? Hier geht's zum Abo Shop