Carsten Schneider (SPD), Staatsminister und Ostbeauftragter der Bundesregierung, bemüht sich an diesem Mittwochnachmittag um Optimismus. Der gebürtige Erfurter mit leichtem Thüringer Akzent stellt im Haus der Bundespressekonferenz den Bericht der Bundesregierung „Zum Stand der Deutschen Einheit“ vor. Lächelnd hält er vor versammelten Journalisten ein Exemplar des Berichts in die Kameras. Doch Einheitsjubel will im Saal partout nicht aufkommen.

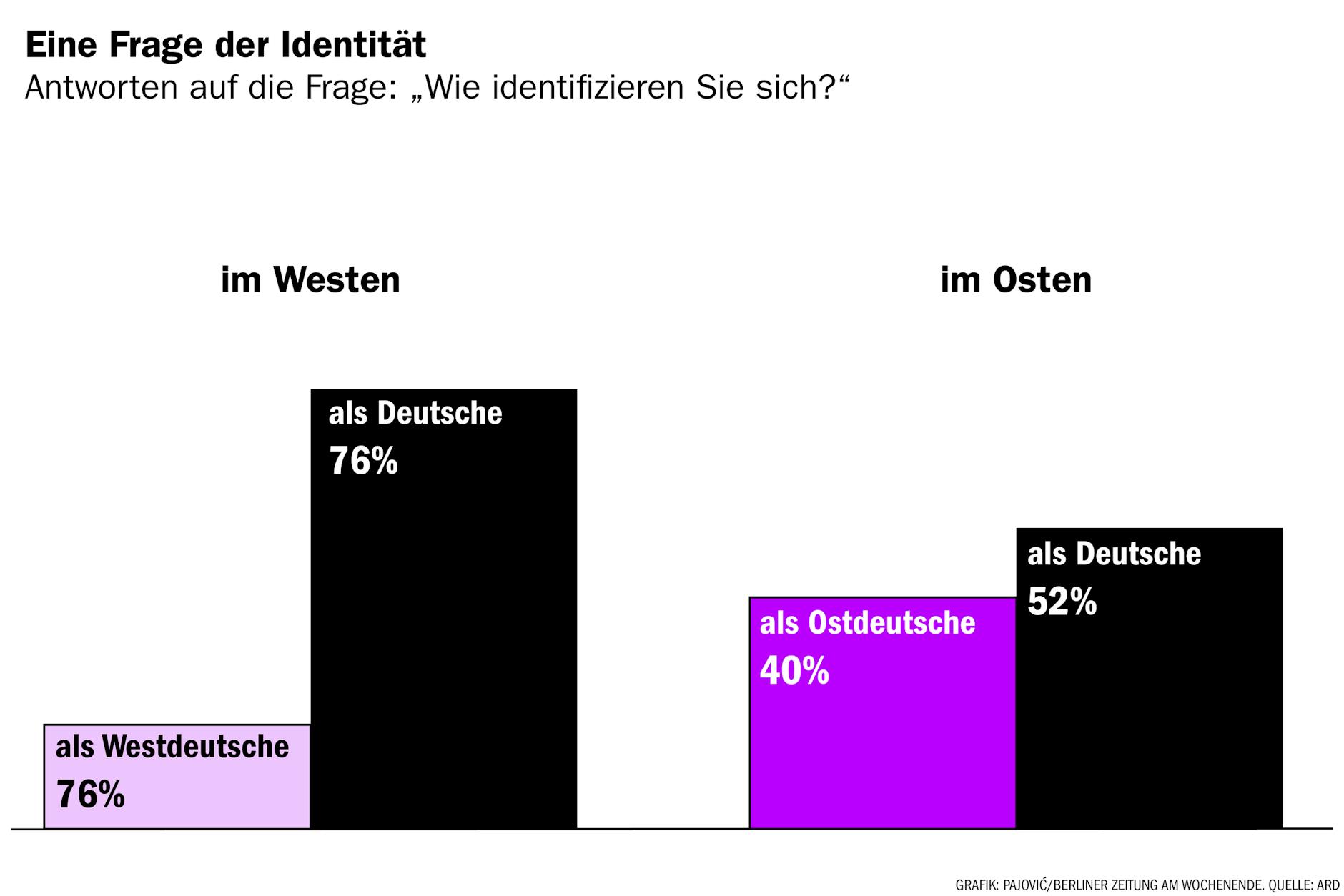

Im Bewusstsein der Bürger ist Deutschland noch lange nicht vereint: Laut dem aktuellen RTL/ntv-Trendbarometer des Meinungsforschungsinstituts Forsa überwiegt für 75 Prozent der Ostdeutschen das Trennende zwischen den alten und neuen Ländern. Nur 21 Prozent sehen Ost und West als zusammengewachsen. Im Bundesdurchschnitt sind es immerhin noch 37 Prozent. Auch eine Umfrage des Trendforschungsinstituts Infratest Dimap im Auftrag der ARD zeichnet ein ernüchterndes Bild: Demnach sehen sich 43 Prozent der Ostdeutschen als „Bürger zweiter Klasse“. 62 Prozent der Ostdeutschen sind der Ansicht, Ost und West seien „weniger stark“ oder „gar nicht“ zusammengewachsen – im Westen sind es 56 Prozent.

Ostdeutsche haben weniger Rücklagen, verdienen und erben weniger

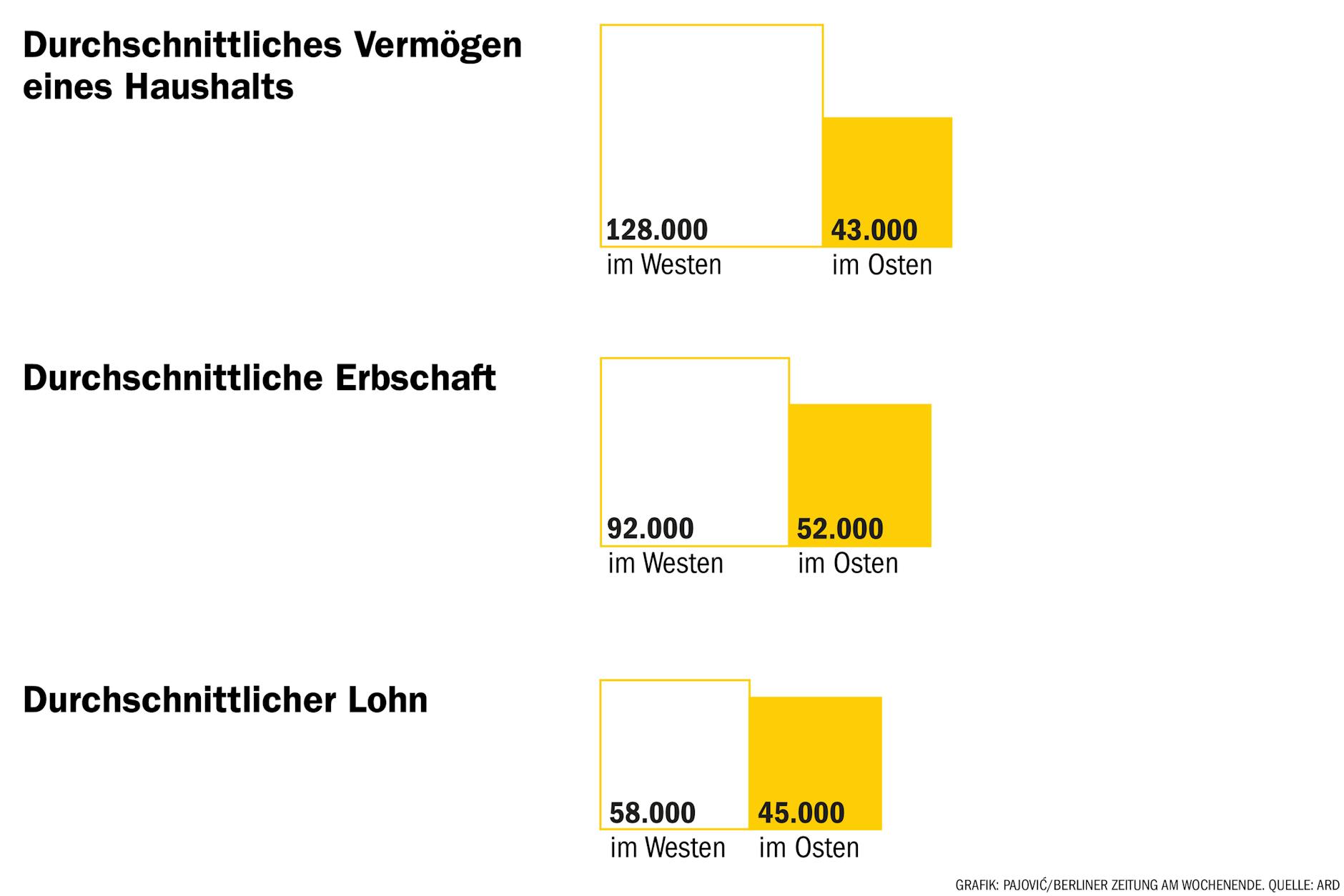

Woran liegt es, dass die Deutschen auch 33 Jahre nach der Wende nicht zu einem Volk zusammengewachsen sind? Das hat auch wirtschaftliche Gründe: Wenn man Berlin ausklammert, besteht zwischen Ost und West nach wie vor ein Lohngefälle von 15 Prozent. Laut dem Gehaltsreport 2023 von Stepstone liegt das Mediangehalt der Ostdeutschen bei rund 38.700 Euro, während die Westdeutschen im Schnitt 45.500 Euro im Jahr verdienen.

Doch die Unterschiede enden nicht beim Gehalt. Dies wird beim Thema Erbschaft besonders deutlich, wie eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zeigt. Demnach beträgt die durchschnittliche Erbschaft im Osten rund 52.000 Euro, im Westen liegt sie bei 92.000 Euro. Und auch die Vermögensungleichheit ist nach wie vor frappierend; laut Bundesbank beträgt das Medianvermögen pro Haushalt im Osten rund 43.000 Euro, im Westen rund 128.000 Euro. In der aktuellen Rezession bekommen ostdeutsche Haushalte diese wirtschaftliche Ungleichheit besonders stark zu spüren.

Dass in seinem Bericht zum Stand der deutschen Einheit ausgerechnet die Disparität im Medianvermögen fehlt, bringt auch den Ostbeauftragten Schneider am Mittwochnachmittag ins Schwitzen. Auf Nachfrage eines anwesenden Journalisten weicht er aus: Der Bericht lege einen Fokus auf andere wirtschaftliche Fragen, erklärt Schneider. Kritische Nachfragen anderer Journalisten beantwortet er vage.

Die Berliner Zeitung wollte es genauer wissen. Auf Anfrage teilte ein Sprecher des Ostbeauftragten mit, die Vermögensungleichheit sei vor allem historisch bedingt: „In der ehemaligen DDR waren die Möglichkeiten, Vermögen zu bilden, sehr viel beschränkter als in der Bundesrepublik.“ Erst nach der Wende konnten Ostdeutsche mit dem Vermögensaufbau beginnen, „und das unter erschwerten Bedingungen“. Viele hatten ihre Arbeitsplätze verloren, mussten sich zu neuen Berufen umschulen lassen – Brüche, die in Westbiografien oft fehlen. Zudem arbeiten heute weiterhin besonders viele Ostdeutsche im Niedriglohnsektor, wo sich im Grunde kein Vermögen aufbauen lässt: Laut Bericht bekommen im Osten 18 Prozent der Arbeitnehmer Mindestlohn, im Westen sind es nur 14 Prozent. Daher seien für Ostdeutsche höhere Löhne und Gehälter entscheidend, erklärt der Sprecher, aber auch „Hilfen zur Wohneigentums- und Vermögensbildung, zum Beispiel durch günstige staatliche Kredite“.

Infografik-Strecke: Ostdeutschland in Zahlen

Ostdeutschland: Weniger Wohlstand, dafür Geschlechterparität

Dabei wollte Schneider bei der Vorstellung des Berichts eigentlich gute Nachrichten verbreiten. Zum Beispiel, dass jetzt „endlich“ die Rente zwischen Ost und West angeglichen sei: Immerhin ist ein Rentenpunkt in Ost und West mit 37,60 Euro nun gleich viel wert.

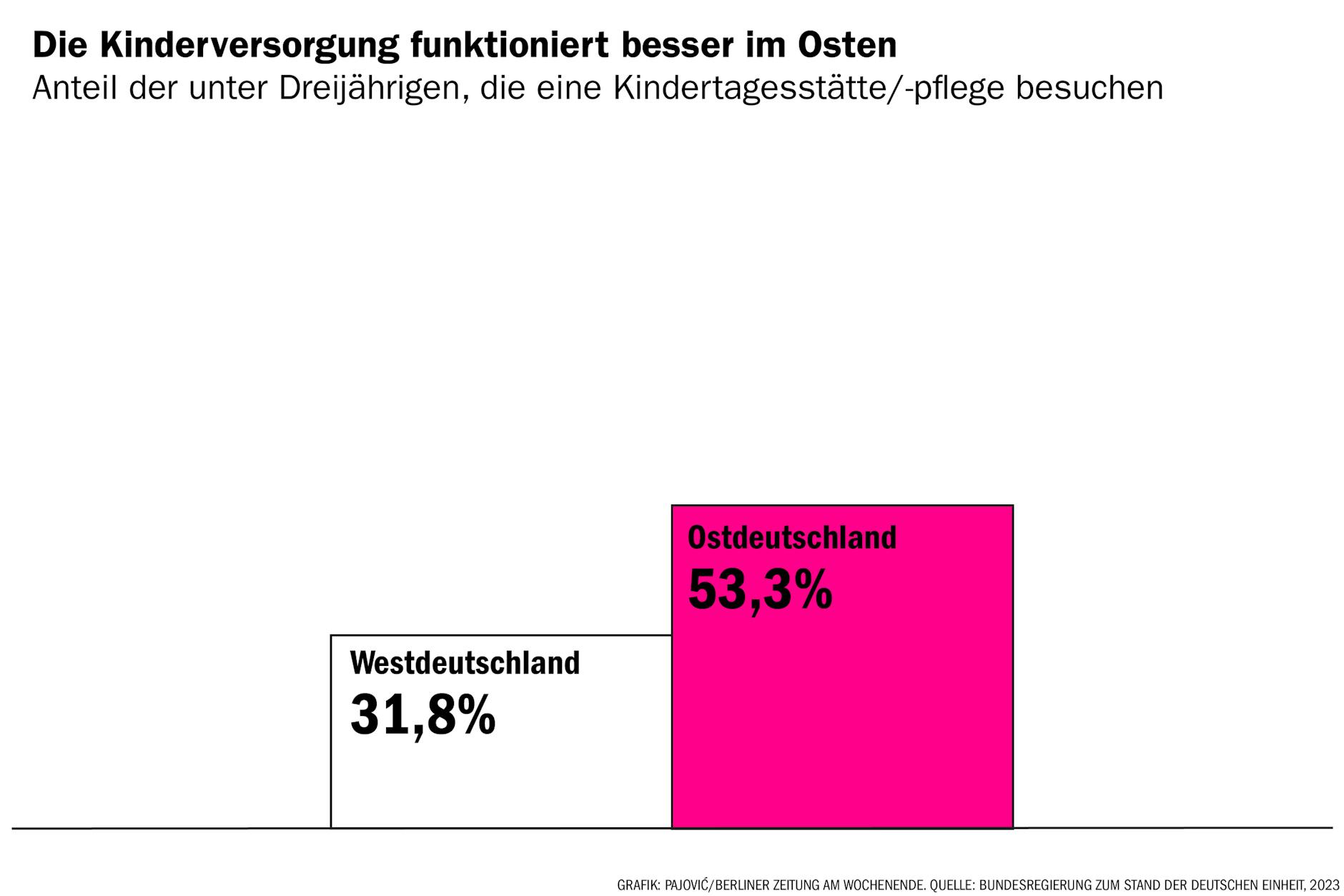

In einigen Punkten schneidet der Osten laut Schneider sogar besser ab: So wird der soziale Zusammenhalt im Osten laut einer Umfrage als stärker empfunden. Auch in der Kinderversorgung hat der Osten die Nase vorn: Obwohl sich bundesweit 49,1 Prozent der Eltern mit Kindern unter drei Jahren einen Betreuungsplatz für ihr Kind wünschen, besuchen nur 31,8 Prozent der unter Dreijährigen eine Kindertagesstätte oder Kindertagespflege, im Osten sind es satte 53,3 Prozent.

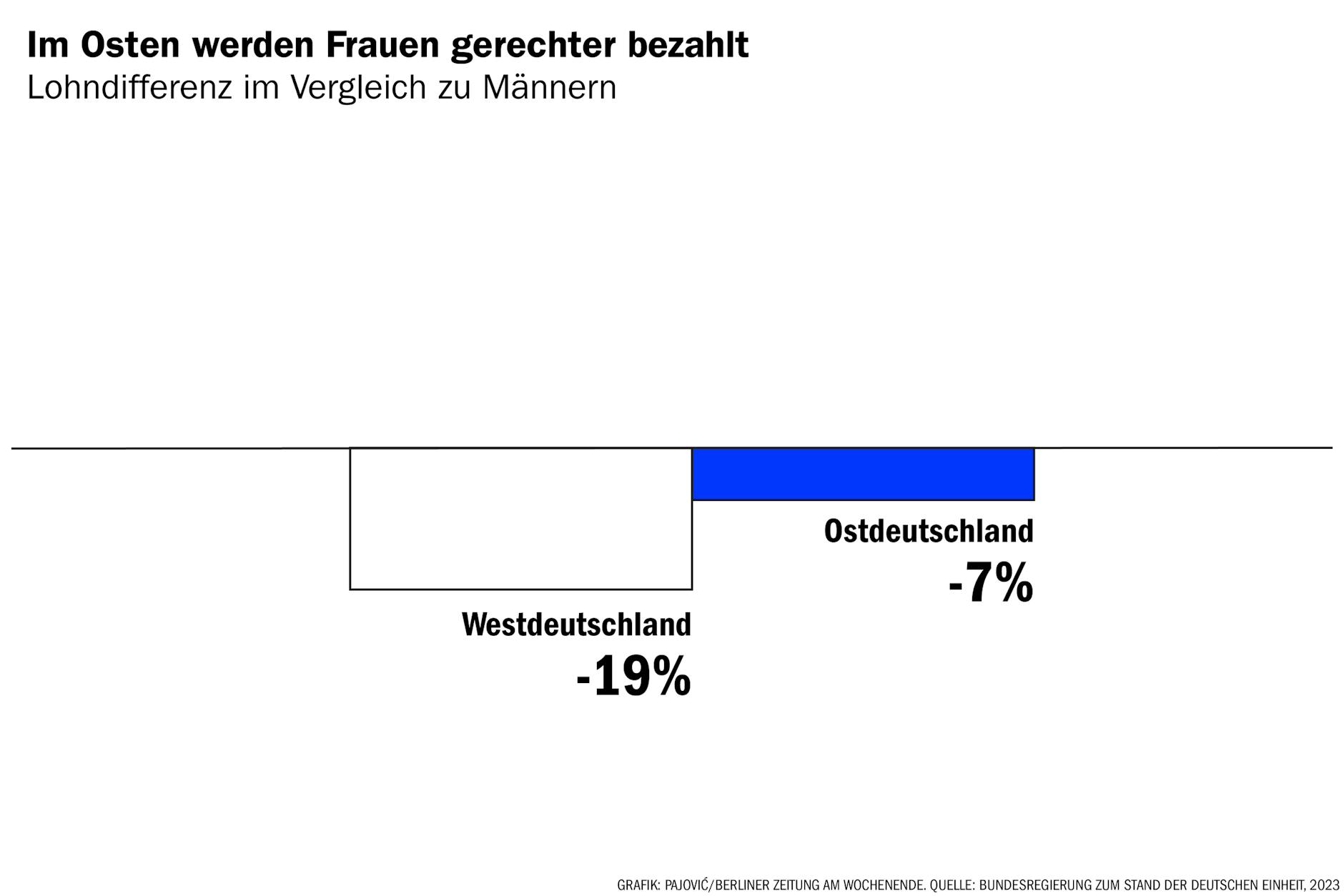

Im Osten werden ferner Frauen im Vergleich zu Männern gerechter bezahlt: Im Westen sind es 19 Prozent Lohndifferenz, im Osten nur 7 Prozent. Darüber hinaus beteiligen sich Männer im Osten eher an der Erziehung der Kinder als in westdeutschen Bundesländern: 57,4 Prozent der westdeutschen Frauen wenden mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit zu Hause auf als ihre Männer, im Osten sind es 36,9 Prozent.

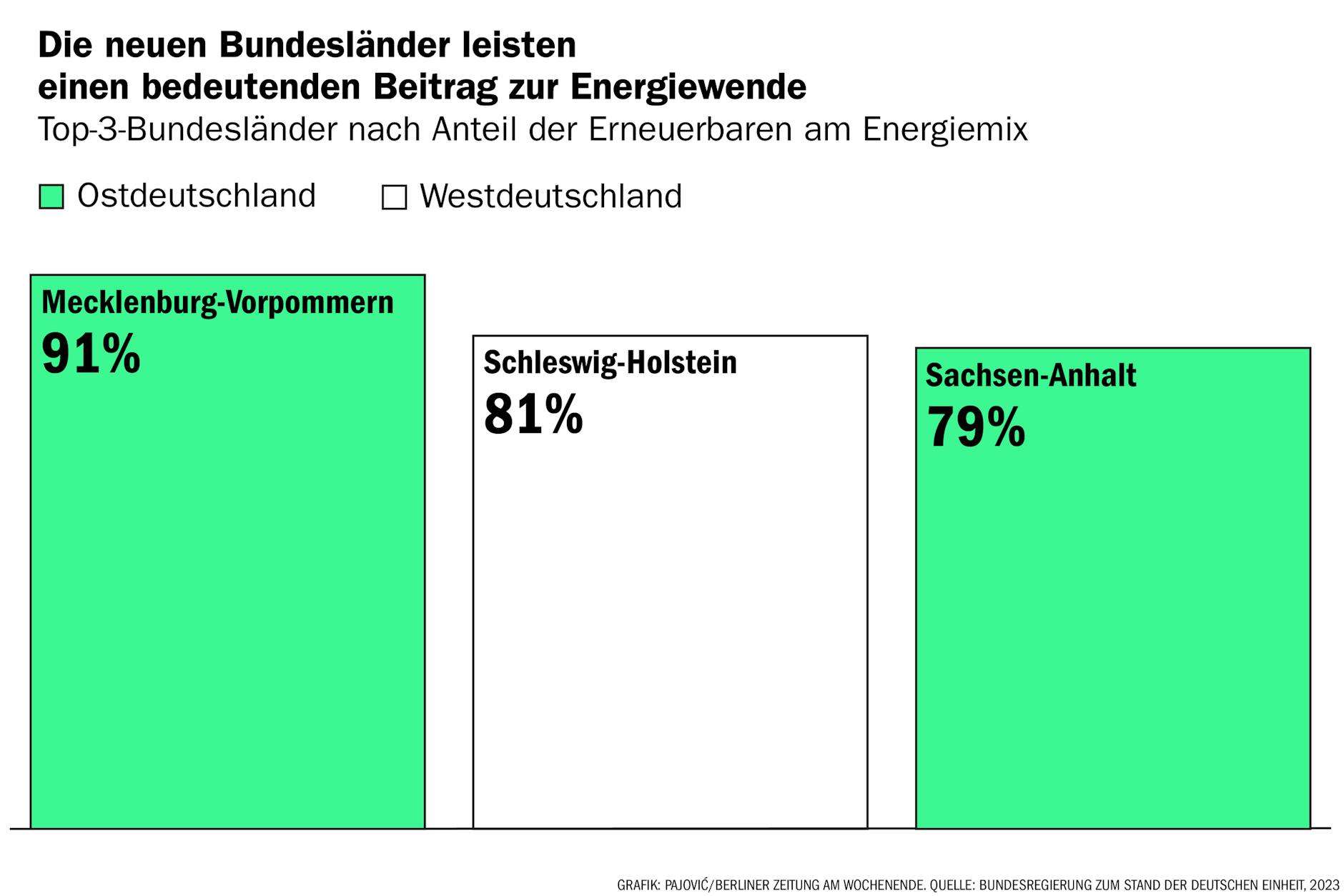

Die verstärkte Ansiedlung etlicher Hightech-Unternehmen fällt ebenfalls positiv ins Gewicht – mit der geplanten Intel-Chipfabrik in Magdeburg oder dem für Dresden konzipierten Werk des taiwanesischen Chipherstellers TSMC gehen gleich zwei zukunftsweisende Megaprojekte in den Osten. Und bei der Energiewende ist der Osten unverzichtbar: Mecklenburg-Vorpommern nimmt mit einem Anteil von 91 Prozent der Erneuerbaren am Energiemix den Spitzenplatz ein, auch Sachsen-Anhalt spielt mit 79 Prozent ganz vorne mit.

Ostdeutsche wollen nicht „Elite“ sein

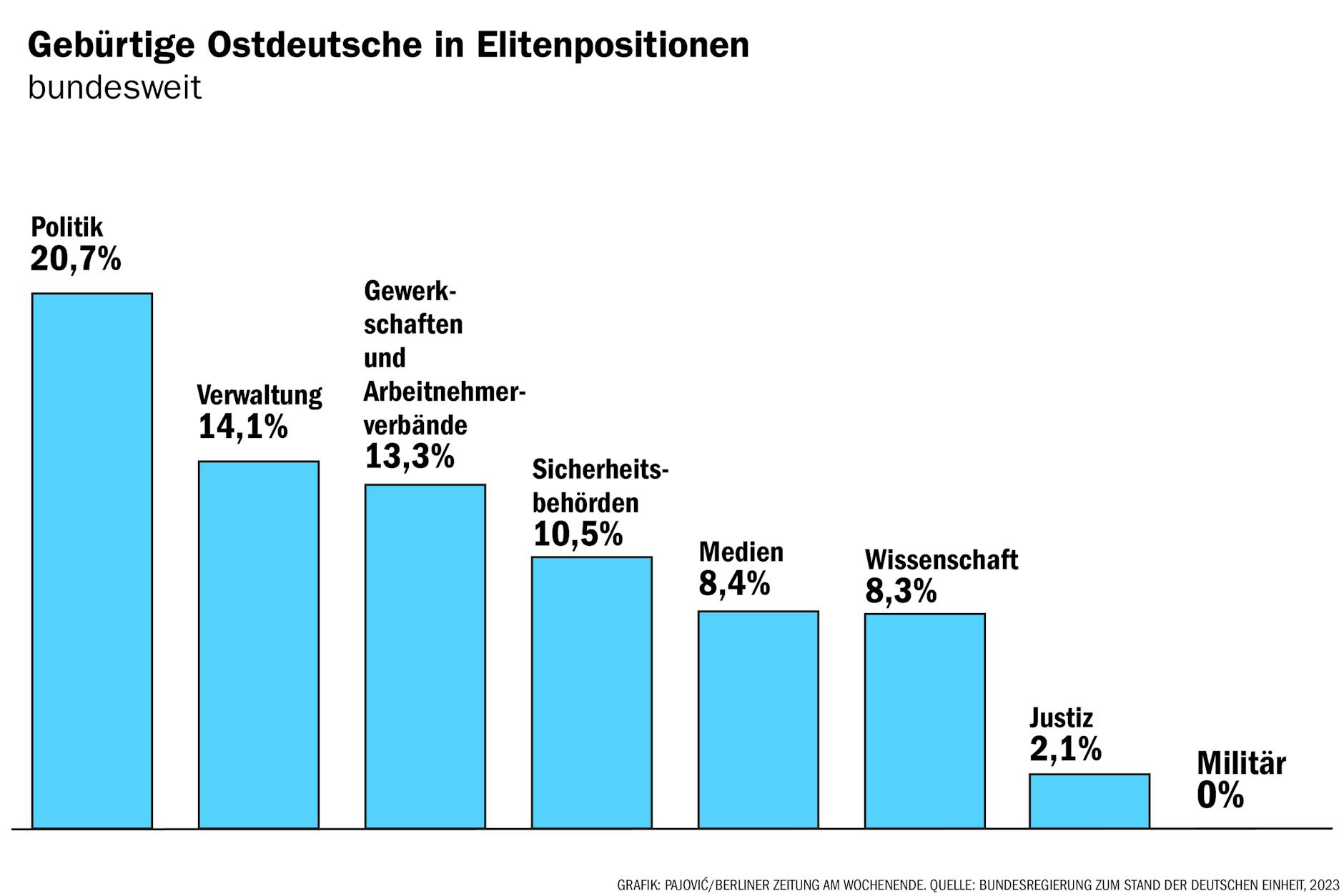

All das bleibt an diesem Tag eine Randnotiz. Denn den Bericht der Bundesregierung prägen weiterhin die Ost-West-Kontraste. Ein Beispiel ist die mangelnde Repräsentanz von Ostdeutschen in Elitenpositionen: Obwohl in Deutschland laut dem Statistischen Bundesamt 19 Prozent der Bevölkerung im Osten leben, sind laut einer Umfrage nur 12 Prozent der Elitenpositionen von gebürtigen Ostdeutschen besetzt. Das hat eine Stichprobe im Auftrag der Bundesregierung ergeben.

In der Politik ist die sogenannte Ostherkunft demnach mit 20,7 Prozent am höchsten, im Militär mit 0 Prozent am niedrigsten. In der Verwaltung nehmen laut Stichprobe 14,1 Prozent der fast 2800 befragten Personen Führungspositionen ein. In den Medien sind es 8,4 Prozent, in der Wissenschaft 8,3 Prozent, in der Verwaltung 14,1 Prozent, in den Gewerkschaften und Arbeitnehmerverbänden 13,3 Prozent, in den Sicherheitsbehörden 10,5 Prozent und in der Justiz 2,1 Prozent.

Eine der Ursachen für die niedrige Repräsentanz: In den 90er-Jahren haben prozentual gesehen deutlich weniger Ostdeutsche als Westdeutsche ein Studium aufgenommen. Das liegt laut Bericht an den Herausforderungen, die durch den wirtschaftlichen und politischen Umbruch nach dem Zusammenbruch der DDR entstanden waren. Inzwischen ist die Studienanfängerquote in Ostdeutschland deutlich angestiegen (43,1 Prozent im Jahr 2020), sie befindet sich aber weiterhin unter der in Westdeutschland (48,5 Prozent).

Erstaunlich: Auch wenn viele studierte Ostdeutsche Führungsfunktionen in Politik oder Wirtschaft anstreben, will sich kaum einer von ihnen als Teil einer „Elite“ sehen. Der Begriff ist in Ostdeutschland stark negativ besetzt, Ostdeutsche bevorzugen den neutraleren Ausdruck „Führungskraft“. Das ist laut Bericht ein Erbe der DDR und ihrer „kollektivistischen Ideologie“, die „jedes elitäre Auftreten wie Selbstbewusstsein von Individuen als gemeinschaftsschädliche und bürgerliche Attitüde brandmarkte“. Demnach assoziieren Ostdeutsche mit dem Begriff „Elite“ das westdeutsche Führungspersonal, das nach dem Ende der DDR zunehmend die Kontrolle über ehemals volkseigene Betriebe übernommen hatte. Insofern stützt sich die ostdeutsche Abneigung gegenüber dem Elitenbegriff auch auf eine spezifische historische Erfahrung.

Ostdeutschland: Starker Bevölkerungsrückgang, höhere Arbeitslosenzahlen

In Ostdeutschland ist der Fachkräftemangel schon heute zu spüren: In der gesamten Bundesrepublik geht die erwerbsfähige Bevölkerung zwischen 20 und 67 Jahren bis 2030 im Durchschnitt um 3,1 Prozent zurück, in Ostdeutschland um 6,7 Prozent.

Viele qualifizierte Arbeitskräfte sind kurz nach der Wende in den Westen abgewandert und die Geburten gingen im Osten zurück – das rächt sich jetzt. Im ländlichen Raum, wo inzwischen 55 Prozent der Ostdeutschen leben, sind 27 Prozent über 65 Jahre alt. Das sind fünf Prozent mehr als in Orten vergleichbarer Größe im Westen. Hinzu kommt: Kleinere Industriebetriebe, die beispielsweise in Sachsen-Anhalt die Mehrheit stellen, können nur selten mit den höheren Löhnen westdeutscher Konzerne konkurrieren. Das macht sie für Fachkräfte weniger attraktiv. Kleinere ostdeutsche Betriebe produzieren zudem vorwiegend für den Binnenmarkt, sind also nicht exportorientiert.

Auffällig ist auch: Im Osten gibt es anteilig mehr Arbeitslose als im Westen. Wie das Statistische Bundesamt der Berliner Zeitung auf Anfrage mitteilte, waren im August in Ostdeutschland 7,3 Prozent arbeitslos, in Westdeutschland 5,5 Prozent. Die bundesweite Arbeitslosenquote betrug im August 5,8 Prozent. Die Langzeitarbeitslosenquote im Osten stagniert derzeit bei 34,7 Prozent. Bundesweit und im Westen betrug sie im August rund 35 Prozent.

Ost-West-Gemeinsamkeiten? Über ÖPNV ärgern und immer mehr AfD wählen

Wenn es neben der Langzeitarbeitsquote noch etwas gibt, was Ost und West heute eint, dann ist es zumindest in ländlichen Gebieten der Ärger über mangelhafte Infrastruktur im öffentlichen Nahverkehr: Millionen Bundesbürger fühlen sich auf dem Land sehr stark in ihrer Mobilität eingeschränkt, wenn sie kein Auto zur Verfügung haben.

Doch auch der rapide Aufstieg der AfD ist für Schneider „kein rein ostdeutsches Problem“. Ein Blick in die neuesten Umfragen gibt ihm recht: Die AfD verzeichnet inzwischen nicht nur in ostdeutschen, sondern auch in westdeutschen Bundesländern signifikante Umfrageerfolge. So können sich in Baden-Württemberg 20 Prozent vorstellen, die AfD in den Landtag zu wählen. Schneider gibt aber zu: Vor allem im ländlichen und kleinstädtischen Raum gibt die AfD im Osten zunehmend den Ton an.