Berlin-Was tun, wenn der verlässliche Handelspartner kompliziert und unberechenbar wird, wenn plötzliche Lieferausfälle zu befürchten sind und die eigene Produktion in wesentlichen Bereichen gefährdet ist? In dieser Lage befand sich die DDR-Führung im Jahr 1960. Die Konflikte um West-Berlin liefen heiß, ein Heimattreffen revanchistischer Vertriebenenvereine in West-Berlin provozierte die DDR. Zur Strafe führte diese am 8. September 1960 eine Genehmigungspflicht für westdeutsche Besuche in Ost-Berlin ein.

Daraufhin setzte die Bundesregierung unter Kanzler Konrad Adenauer gegen den Willen von Wirtschaftsminister Ludwig Erhard am 30. September das innerdeutsche Handelsabkommen aus, mit dem die BRD und DDR seit 1951 das technische Regelwerk ihrer Beziehungen formalisiert hatten. Trotz aller sonstigen Konflikte im Kalten Krieg hatten bis dahin immer wieder erneuerte Abmachungen einen reibungsarmen wirtschaftlichen Austausch gesichert.

Angst vor Versorgungsengpässen

Die DDR (Sowjetische Besatzungszone, SBZ) lieferte Braunkohle und Lebensmittel in die Bundesrepublik (Trizone), umgekehrt gingen Stahl, Eisen, Maschinen- und Elektrogeräte in die DDR. Dem schwächeren Osten brachte das mehr Vorteile, zumal die Zahlungen nicht in harten Devisen, sondern in Verrechnungseinheiten abgewickelt wurden, im Kurs Ost zu West 1:1.

Zwar setzte die Regierung Adenauer Ende 1961 das Handelsabkommen wieder in Kraft, versah es nun aber mit einer Widerrufsklausel, die zuließ, Lieferverträge kurzfristig und willkürlich zu kündigen, sollte sich die DDR nach bundesrepublikanischer Auffassung in politischen Fragen unbotmäßig verhalten. Das war unter den gegebenen Umständen jederzeit zu erwarten.

Die DDR-Führung war hoch alarmiert. Sie reagierte mit einer Kampagne, die das Land etwa zwei Jahre lang auf Trab hielt: der „Aktion Störfreimachung“. Deren Ziel war es, die DDR-Wirtschaft so umzubauen, dass Handelsunterbrechungen keine Produktions- oder Versorgungsengpässe bewirken konnten. Die beiden wichtigsten Punkte: möglichst alles Wichtige im Lande selber herstellen und eine scharfe Wende Richtung Osten vollführen – vor allem Richtung Sowjetunion.

„Störfreimachung“ – das taugt auch als Motto der derzeit laufenden neuen Runde der Wende rückwärts: Was nach 1990 von den alten Ostbindungen der DDR-Wirtschaft übrig geblieben war, vor allem die Energielieferungen, wird nach Putin-Russlands Überfall auf die Ukraine Stück für Stück abgeschaltet. Ähnlichkeiten zu den 1960ern liegen auf der Hand: Alternative Energielieferanten werden gesucht, die Selbstversorgung (durch Kohle und erneuerbare Energien) soll stabiler werden. Und vor allem: Energie sparen, bis die Zähne klappern.

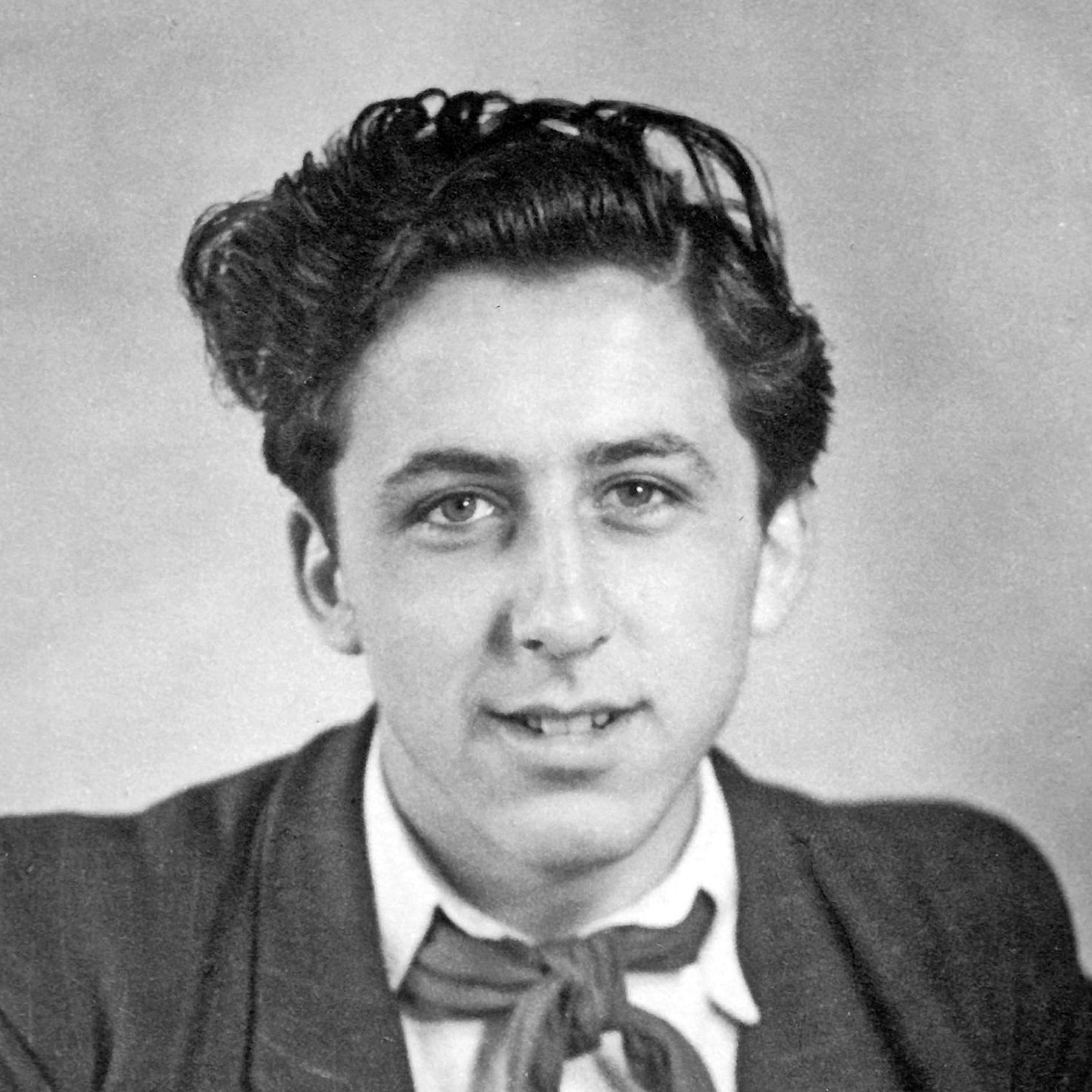

Wie lief die Störfreimachung damals ab? Fünf Monate bevor DDR-Staats- und Parteichef Walter Ulbricht auf einer Pressekonferenz am 15. Juni 1961 erklärte, „niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten“ (was sich zwei Monate später als Irreführung herausstellte), hatte er im kleinen Kreis des Politbüros, dem SED-Spitzengremium, die neue Strategie verkündet.

Das Protokoll der Sitzung vom 4. Januar 1961 ist im Bundesarchiv überliefert. Ulbricht definierte als Hauptaufgabe „die Unabhängigmachung von Westdeutschland“ in den entscheidenden Industriezweigen und empfahl folgende Formulierung: „Um den Frieden zu festigen und die Reste des Krieges zu beseitigen, gilt es, die Wirtschaft der DDR gegen die Willkür militaristischer Kreise zu sichern und zu schützen.“ Natürlich müsse man sich auch „gegen die westdeutschen Monopolisten“ schützen, „aber das sagen wir nicht, denn vorläufig handeln wir mit ihnen.“ Die Unabhängigmachung bedeute, so Ulbricht, eine „Umwälzung“, von der sich viele Genossen noch keine Vorstellung machen könnten.

Die Plankommission hatte Maßnahmen vorzuschlagen, wie das Kampfziel „Unabhängigkeit von Engpasswaren aus Westdeutschland“ zu erreichen sei. Der Kauf solcher Materialien sollte künftig nur dann genehmigt werden, wenn diese nachweisbar „nicht bei uns“ und nicht in der Sowjetunion hergestellt werden könnten. Der Kauf unersetzlicher Importe müsse durch Gegenlieferungen, zum Beispiel Braunkohle, gedeckt sein.

Ulbricht kritisierte, es seien Devisen ausgegeben worden für Halbfabrikate, die man auch in der Sowjetunion kaufen könnte. „Ist das dem Handel nicht bekannt gewesen?“, fragte Ulbricht scharf und prangerte alte, aus dem Kapitalismus stammende Handelsmethoden an.

Verhandeln mit der UdSSR

Tatsächlich war die Sowjetunion mittlerweile besser als nach dem Kriegsende in der Lage, die DDR wirtschaftlich zu stützen. Nun, so Ulbricht, habe man erfolgreich mit der UdSSR verhandelt: „Jetzt können wir die DDR-Wirtschaft auf eine sichere Basis stellen.“ Aber das verlange weitere Umstellungen: Weg mit altem Kram wie der DIN-Norm, hin zur TGL-Norm. Schule, Lehre, Hochschule, Kammer der Technik seien beschleunigt anzupassen. Ulbricht verlangte eine Kommission für Standardisierung und Automatisierung und schlug zudem vor, den Forschungsrat der DDR, ein wichtiges Wissenschaftlergremium, der Plankommission zu unterstellen. Grundstürzende Maßnahmen also.

Die Partei warf die Propagandamaschine an. Man kann es in der Berliner Zeitung jener Monate nachlesen: Die Störfreimachung avancierte zum Top-Thema. Den Berliner Parteiorganisationen verspricht Walter Ulbricht im Sommer 1961 die „Störfreimachung in kürzester Frist“. Werktätige treten mit Vorschlägen hervor und werden mit dem Orden „Banner der Arbeit“ geehrt. Im Herbst häufen sich Berichte über die Zusammenarbeit mit der Sowjetunion, Polen und der CSSR „im Geiste der Störfreimachung“.

Im Dezember 1961 erfährt die Öffentlichkeit, dass 140 Arbeitskreise für Forschung und Technik – zum Beispiel in den Bereichen Chemie, Maschinenbau, Elektrotechnik, Metallurgie, Plaste, Turbinen und so fort – an der Störfreimachung arbeiteten. Walter Ulbricht sah in seiner Neujahrsansprache am 1. Januar 1962 „neue Höhen des menschlichen Glücks“ voraus und lobte die „großen Leistungen der Werktätigen“, den sowjetischen Sputnik und den „antifaschistischen Schutzwall“.

Schlaffe Reaktion auf den Mauerbau

Am 13. August 1961 hatte die DDR die Grenzen dichtgemacht mit dem damals von nicht wenigen begrüßten Effekt, dass der Abfluss wichtiger Berufsgruppen gestoppt und der Kalte Krieg vollends eingefroren wurde. Der Westen verzichtete auf Wirtschaftssanktionen; private Unternehmen wurden lediglich aufgefordert, die Leipziger Herbstmesse zu boykottieren.

Ulbricht konnte zufrieden sein, krittelte aber dennoch herum: Der Jahresplan 1961 sei nur zu 98,9 Prozent erfüllt; zudem räumte er ein, dass die „Störfreimachung und die Sicherung unseres sozialistischen Aufbaus gegen Erpressungsmanöver der westdeutschen Imperialisten“ Spuren hinterlassen hatten.

Das westdeutsche Nachrichtenmagazin Spiegel hatte schon am 24. Oktober 1961 Zahlen veröffentlicht: War das Bruttosozialprodukt der DDR im Jahr 1960 gegenüber 1959 noch um sechs Prozent gestiegen, so ging die Zunahme im ersten Halbjahr 1961 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres auf drei Prozent zurück. Der Produktivitätszuwachs – 1960 noch sieben Prozent – machte nur vier Prozent aus.

Die Summe der Ausrüstungs- und Bauinvestitionen verminderte sich sogar gegenüber dem Vorjahr um zwölf Prozent, obwohl sie laut Plan um zwölf Prozent erhöht werden sollte. Nun stünden einschneidende Strukturveränderungen für die Industrie der Sowjetzone an, berichtete der Spiegel. Die Chemieindustrie würde bisher aus der Bundesrepublik eingeführte Rohstoffe für anderthalbtausend Produkte selber herstellen. Die Farbenfabrik Wolfen würde Ausgangsstoffe für Farben selber produzieren, die Werften würden Passagierschiffe nur noch mit Material aus dem Ostblock bauen.

Der Berliner Zeitung konnten die Leser entnehmen, wie sich die Werktätigen mühten: Eine Jugendbrigade im Elektroapparatewerk Treptow wollte als Beitrag zur Störfreimachung 600 Maximumzähler zusätzlich fertigen. Maschinenbauingenieure schrieben im Mai 1962 an den Staatsratsvorsitzenden, alle Aufgaben für die Störfreimachung würden gelöst und die staatlichen Aufgaben zur Steigerung der Arbeitsproduktivität durch konkrete Maßnahmen des Planes „Neue Technik“ mit 112 Prozent erfüllt.

Im Hochgefühl historischer Überlegenheit kolportierte die Zeitung eine witzig gemeinte Bemerkung des Publizisten Gerhart Eisler zur Weltlage: „Wenn in Westdeutschland die Generalmobilmachung angeordnet wird, dann reichen trotzdem alle Soldaten nicht aus, um beispielsweise der chinesischen Volksbefreiungsarmee die Kartoffeln zu schälen.“

Westgeräte für Fischtrawler

Eine Geschichte, erzählt von Karl Nendel, der in der DDR den Aufbau der Mikroelektronik leitete, macht klar, welche Folgen das „Selbermachen“ hatte: 1965 fielen vor der Küste Alaskas auf einem Schiff der DDR-Fischereiflotte die Radargeräte aus dem Funkwerk Köpenick aus. Sie hatten die extreme Kälte nicht verkraftet. Der Trawler fror auf offener See ein. Die Besatzung musste mit Hubschraubern gerettet werden. Das Funkwerk Köpenick hatte für den Bau solcher Geräte weder Fachleute noch Erfahrungen noch Bauteile. Zum Glück für alle Trawler brachte der Fischfang Devisen ein, daher durften schließlich Westgeräte für die Schiffe gekauft werden.

Am 5. Mai 1966 steht der Punkt „Verzicht auf die Widerrufsklausel im innerdeutschen Handel“ auf der Tagesordnung des Kabinetts unter Ludwig Erhard. Die nachfolgende Regierung Kiesinger schafft die provokante Klausel ab. Die Politik der Stärke, die die Wirtschaftspolitik als Druckmittel einsetzte, wich einer Entspannungspolitik, in der der Handel „der goldene Angelhaken“ sein sollte: Den wollte man die Ostzone schlucken lassen.