Tommy ist 18, als er New Jersey verlässt. Er ist schwul, hat Ärger in der High School und mit seinen Eltern, die Anonymität der Großstadt wartet auf ihn. Er klappert die schwulen Kneipen New Yorks ab, auf der Suche nach Sex. Bis er im Stonewall Inn landet, einem Nachtclub in der Christopher Street in Greenwich Village.

„Die Christopher Street von der Greenwich Avenue bis zum Hudson River war das Rückgrat unserer Welt“, erinnert sich Thomas Lanigan-Schmidt, so sein vollständiger Name, Jahrzehnte später in der Kunstzeitschrift Artforum. „Und das Stonewall Inn war das Zentrum meines Universums, denn es war der einzige Ort, an dem wir langsam tanzen konnten“, fährt er fort. „Für schnellen Sex konnte man zu den Trucks im Meatpacking District gehen, aber Tanzen schafft Gemeinschaft.“

Diese Gemeinschaft findet Tommy mit anderen Jugendlichen, die nächtens im Stonewall Inn zusammenkommen. Sie heißen Nelly oder Drag Queen Chris, Roger Davis oder Michelle, sie sind Schwarze, Latinos, Transmenschen, Drag Queens, einige erst dreizehn Jahre alt: „Sie wurden vergewaltigt, verprügelt, alle möglichen schrecklichen Dinge. Das waren die Auslöser, die uns zur Revolte ermutigten.“ Eigentlich hätten sie, die Straßenkids, keinen Ärger gemacht, aber sie waren immer bereit, sich zu verteidigen. Lanigan-Schmidt verweist auf ein legendäres Foto, das der Fotograf der Stadtzeitung Village Voice, Fred W. McDarrah, noch in der ersten Nacht der Unruhen von den jungen Leuten vor dem Stonewall Inn machte. „Da sieht man Drag Queen Chris, die ihre Handtasche hält. Darin kann man die Umrisse eines Ziegelsteins erkennen, und der Stein war sehr nützlich.“ „Femme Queens“, betont er, „waren die Mutigsten.“

Die erste Nacht der Unruhen, das ist die Nacht von Freitag auf Samstag, dem 28. Juni 1969. Aber was passierte eigentlich in dieser Nacht? Eine Randale? Ein Aufstand? Eine Revolte? Gar eine Revolution? Je länger das Geschehen zurückliegt, umso schwieriger wird es, den Hergang zu rekonstruieren. So viele Menschen sind in dieser Nacht unterwegs, im Stonewall Inn und um das Lokal herum, alle sind irgendwie beteiligt, jeder ist sein eigener Augenzeuge. Und jeder hat seine eigene ideologische Agenda und interpretiert die Vorgänge auf seine Weise.

Lockspitzel der Polizei

Als gesicherter Fakt gilt die Ausgangslage: Kurz vor Mitternacht dringen acht Polizeiangehörige in das Lokal ein: Streifenpolizisten, Kriminalbeamte, Polizistinnen, eine kleine Razzia, es ist bereits die zweite innerhalb einer Woche. Nichts Ungewöhnliches für das Lokal, das fest in Mafia-Hand ist. Hier werden mit Wasser gestreckte Drinks ausgeschenkt, Stricher mit gut betuchten Homosexuellen verkuppelt, versteckte Kameras halten das Geschehen fest, um später den einen oder anderen ungeouteten Schwulen mit den Bildern zu erpressen.

Ein kriminelles Geschäftsmodell, aber durchaus üblich in einer Zeit, in der homosexuelle Handlungen in allen amerikanischen Bundesstaaten verboten sind, außer in Illinois; in der Homosexuelle landesweit ausgeschlossen sind vom öffentlichen Dienst. Lockspitzel der Polizei jagen in Parks und auf öffentlichen Toiletten schwule Männer; in Kneipen wie dem Stonewall Inn müssen die Gäste mit mindestens drei passenden Kleidungsstücken nachweisen, welchem Geschlecht sie angehören. Wenn aber genug Geld fließt, drückt die Polizei schon mal ein Auge zu, absolviert Razzien nur so zum Schein.

Das ist in dieser Nacht anders. Es sind über zweihundert Gäste im Lokal, einer nach dem anderen darf nach kurzer Überprüfung die Bar verlassen, wird draußen lautstark empfangen von Besuchern umliegender Kneipen, die in Feierlaune sind, in Ausgehstimmung. Als die ersten Personen in Frauenkleidern von der Polizei abgeführt werden, um sie auf das Revier zu bringen, kippt die gute Stimmung in lautstarke Wut um. Die Menge ist inzwischen auf mehr als 400 Leute angewachsen, sie bewerfen die Polizisten mit Münzen, Steinen, Flaschen, Bierdosen. „Gay Power!“, skandieren immer mehr: „Ich bin schwul und stolz darauf!“ und „Bullenschweine!“ Die Polizisten fühlen sich bedroht, verbarrikadieren sich im Lokal, eine Parkuhr wird draußen in Stellung gebracht, um die Tür aufzubrechen.

Das Ganze dauert nicht mal eine Stunde, doch die Menge verläuft sich nicht, es kehrt keine Ruhe ein. Diese angespannte Situation wiederholt sich in den Nächten danach, wie ein Lauffeuer hat sich der Krawall in der Szene herumgesprochen. Immer mehr Menschen kommen zusammen, Lesben, Schwule, meist Studenten der NYU, Transfrauen und immer wieder die Straßenkids. Die Medien nehmen kaum Notiz von der besonderen Nacht, je eine Kurzmeldung in der New York Times und in der New York Daily News, formuliert im Duktus einer Polizeimeldung.

Ähnliche Paraden auch in Chicago, San Francisco und Los Angeles

Die Ereignisse der Nacht werden jedoch nicht vergessen, in den Monaten danach wird die Gay Liberation Front (GLF) und die Gay Activist’s Alliance (GAA) gegründet. Militante Aktivistinnen wie Marsha P. Johnson und Sylvia Rivera sehen ihre Interessen hier nur unzureichend vertreten und gründen die Street Transvestite Action Revolutionaries (STAR). Und genau ein Jahr später, am 28. Juni 1970, gehen in New York bereits rund 5000 Menschen auf die Straße in Erinnerung an die Vorfälle rund um das Stonewall Inn. „Christopher Street Liberation Day March“, so der Name des Umzugs, zu dem rund 15 Gruppen verschiedenster politischer Ausrichtung mobilisiert haben. Gleichzeitig kommt es zu ähnlichen Paraden auch in Chicago, San Francisco und Los Angeles. Karla Jay von den Radical Lesbians organisiert die Demonstration in Los Angeles und erinnert sich Jahrzehnte später: „Wir trugen Halloween-Kostüme, Batik-T-Shirts oder fast gar nichts. Amazonen ritten auf Pferden, und auf einem selbstgebastelten Festwagen waren Vaseline-Gläser und ein gekreuzigter schwuler Mann zu sehen.“

Landesweit sind an diesem Tag so viele homo- und transsexuelle Menschen auf den Straßen zu sehen wie noch nie in der Geschichte der USA. Die Medien kommen nicht mehr umhin, in diesem Jahr angemessen darüber zu berichten. Und die Nachricht von den ersten CSD-Paraden verbleibt nicht im Land. Peter Tatchell, der prominenteste Schwulenaktivist Großbritanniens, ruft im Juli 1972 in London zur ersten, wie die Demonstration jetzt genannt wird, „Pride Parade“ in Europa auf: „Es überraschte nicht, dass sich weniger als 1000 Menschen an dem Marsch beteiligten“, erinnert sich Tatchell 2020: „Aber es fühlte sich revolutionär an.“

Die New Yorker Demo von 1970 kommt in deutschen Medien so gut wie nicht vor, hier und da eine Kurzmeldung, ohne den Zusammenhang zwischen dem aktuellen Protest und den Unruhen in der Christopher Street herzustellen. Auch der schwule Filmemacher Rosa von Praunheim, der für Dreharbeiten immer wieder in New York unterwegs ist, tut dies nicht. Er schreibt im September 1971 im deutschen Schwulenmagazin Him zwar eine Reportage über New York und die nächste Demonstration ein Jahr später im Juni 1971. Ganz begeistert von so vielen homosexuellen Menschen auf der Straße, erwähnt er aber nur in einem Nebensatz das Geschehen von 1969, ohne Namen und Ort zu nennen, wohl weil er davon nichts weiß.

„Es ging uns um unsere Sichtbarkeit“

1975 reist Andreas Pareik, Aktivist der Homosexuellen Aktion West-Berlin (HAW), nach New York, um dort seinen Freund Thomas Backen zu besuchen. Der erinnert sich heute noch genau an diesen Besuch seines längst verstorbenen Partners: „Schwules Engagement in den USA hatte damals wenig mit Sozialismus und ernsten politischen Diskussionen zu tun und viel mehr mit ‚Spaß haben‘ und bloßem ‚Schwulsein‘. Dieser Aspekt hat Andreas motiviert, 1979 in Berlin den ersten CSD zu organisieren.“ Und weiter erzählt er dieser Zeitung: „Als Andreas und ich mal Freunde in der 102ten Straße besuchten, haben wir Marsha P. Johnson leibhaftig kennengelernt. Andreas war von ihr und den anderen alternativen ‚Straßen‘-Schwulen sehr begeistert.“

Es dauert noch vier Jahre, bis Pareik zusammen mit einigen anderen Aktivisten unbedingt den ersten CSD organisieren will. Die Demo-Route wird mit der Polizei geklärt, mit schnell gefertigten Flugblättern wird in den schwulen Kneipen für den Aufmarsch mobilisiert. Die Parole ist klar: „Mach dein Schwulsein öffentlich!“ Und die lesbischen Mitstreiterinnen, die bei den Vorbereitungen mit dabei sind, propagieren ihrerseits: „Lesben erhebt euch und die Welt erlebt euch!“ Bernd Gaiser, einer von Pareiks Mitaktivisten, erläutert 2018 in einem Tagesspiegel-Interview die Forderungen: „Das waren die zwei Hauptparolen. Sie richteten sich bewusst an Lesben und Schwule selbst – um sie zum Mitmachen zu bewegen. Es ging uns um unsere Sichtbarkeit.“ Der Name des Berliner Umzugs soll an die Ereignisse in New York erinnern: „Christopher Street Day Parade“.

Rund 450 Menschen treffen sich am 30. Juni 1979 am Savignyplatz und paradieren über die Kant- und die Joachimsthaler Straße zum Kurfürstendamm, um schließlich am Halensee anzukommen. Was für ein Moment! Schwule Männer, die noch zehn Jahre vorher, bis zur ersten Reform des berüchtigten Paragraphen 175, verfolgt, inhaftiert und unter der Hitler-Diktatur in Konzentrationslagern ermordet werden konnten, zeigen sich jetzt auf Berlins Prachtboulevard und propagieren Sichtbarkeit für sich und alle anderen Vertreter ihrer Minderheit. Schluss mit dem Versteckspiel und Doppelleben in der Familie oder am Arbeitsplatz! Öffentlicher Widerspruch gegen die Ressentiments und Vorurteile gegen die Schwulen, die Perversen, die Hinterlader, die 175er! Dazu die Aufforderung, sich einer eigenen, neuen Lebensform zu stellen, jenseits der vorherrschenden Ordnung der Geschlechter.

Die Randale wird zum Mythos

Ebenso gehen in diesem Jahr in Stuttgart rund 400 Schwule auf die Straße, in Bremen bitten die „Bremer Stadt-Schmuse-Tanten“ zum „Schwulen Karneval“, und in Köln feiert man den „Gay Freedom Day“ mit einem Fest in der alten Stollwerk-Fabrik. Auch in Ost-Berlin hören die Frauen und Männer der Homosexuellen Interessengemeinschaft Berlin (HIB) von der ersten CSD-Parade. Einer von ihnen, Peter Rausch, erinnert sich im queeren Stadtmagazin Siegessäule so: „Die Christopher Street, ihr Aufstand und das alljährliche Feiern in den USA waren uns zwar schon bekannt, wir begingen die Tage sogar mit einem Ausflug oder einer Veranstaltung, aber selbstverständlich nicht mit einer Demo.“

Rund 1400 Teilnehmende in ganz Deutschland – das ist nicht viel und lässt sich nicht vergleichen mit den Massen, die in den USA inzwischen die Parade jährlich bevölkern. Die Randale ums Stonewall Inn entwickelt sich zum Mythos und wird zum Fanal für die Minderheiten, die nicht den gesellschaftlichen Normen gehorchen. Immer mehr Städte wie zunächst London, Zürich und Stockholm in Europa kommen hinzu, bis schließlich die ganze westliche Welt erreicht ist.

In Berlin geht es zunächst relativ geruhsam weiter, in den 1980er-Jahren wächst die Zahl langsam auf 5000 Personen an. Die Aids-Krise schlägt Mitte der 80er eine Schneise in die Parade, wie wenig gibt es noch zu feiern, wie viel gibt es zu trauern. Trotzdem wird der Termin, zunächst Ende Juni, später dann im Juli, zur festen Größe in den Kalendern von Lesben und Schwulen. Je mehr Menschen kommen, umso professioneller wird die Vorbereitung und Durchführung des CSD. Die ersten Wagen mit lauter Musik kommen dazu, Partystimmung herrscht auf ganzer Strecke, irgendwann steht am Ende des Aufmarschs auch eine Bühne, auf der Musikgruppen auftreten oder wichtige Reden gehalten werden. Und es beginnt der Siegeszug der Dragqueens. Männer in eleganten Frauenkleidern mit bombastischen Perücken und einem Make-up als eigener Kunstform erobern den CSD als ihre Bühne. Sie werden quasi zu Lockvögeln für die Kameras der Zeitungen und des Fernsehens. Jetzt vergeht kein Jahr mehr, in dem medial nicht mehr darüber berichtet wird, im immer gleichen Stereotyp: Zunächst zwei knappe Sätze zum historischen Ereignis in New York und dann viele bunte Bilder von Federboas, Paillettenkleidern und rosa Wölkchen auf dem Kopf. Und darunter spricht oder schreibt man jedes Jahr aufs Neue von der „schrillen Parade“. Aber irgendwann reichen die bunten Vögel nicht mehr aus, knapp bekleidete, muskulöse Männer kommen als Alternative hinzu, auf jeden Fall genügend Stoff für ein voyeuristisches Publikum. So sieht sie aus, die öffentlich geduldete Sichtbarkeit.

Von den Schwulen in die zweite Reihe gestellt

Damit die Teilnehmenden nicht vergessen, dass es sich um einen Umzug mit politischem Hintergrund handelt, müssen jedes Jahr neue Parolen erfunden werden. Das gelingt mal mehr, mal weniger gut: „We are family!“, heißt es etwa 1994, „Andersrum muss gerechnet werden“ 1997, „Wir machen Berlin anders“ 2002, „Vielfalt sucht Arbeit“ 2007 oder „Anders. Leben!“ im Jahr 2016. Für besondere Verdienste wird ab 2001 jährlich der „Zivilcouragepreis des CSD Berlin“ an Personen oder Gruppen verliehen. 2010 lehnt die Philosophin Judith Butler den Preis überraschend ab, die Veranstaltung sei ihr zu kommerziell und richte sich nicht genügend gegen Probleme wie Rassismus und mehrfache Diskriminierung. Und der Preisträgerin von 2003, der Feministin Alice Schwarzer, würde heute in diesem Zusammenhang sicherlich keiner mehr einen Preis überreichen wegen ihrer transphoben Positionen.

Aber nicht nur Judith Butler, auch viele Berlinerinnen und Berliner sind zunehmend skeptisch über die Entwicklung, die der CSD im Laufe der Jahre nimmt. Je mehr Menschen dabei sind, umso kommerzieller wird die Veranstaltung, die Rede ist vom „schwulen Karneval“. Laute Techno-Musik von riesigen Trucks übertönt jede politische Botschaft, die vielleicht noch von der einen oder anderen Aktivistengruppe platziert werden soll. Unternehmen sind mit dabei, um ihre Waren an die Massen zu bringen, politische Parteien wollen die besondere Öffentlichkeit für ihre Wahlpropaganda nutzen. So zieht 1998 zum ersten Mal der „Transgeniale CSD“ als politische Alternative durch die Straßen Kreuzbergs. Das geht so bis 2013, von 2014 bis 2016 wird der Kreuzberger CSD zur Nachfolgedemonstration. Explizit angesprochen werden hier neben Lesben, Schwulen und Bisexuellen auch Transpersonen, intergeschlechtliche Menschen und jene, die sich als non-binär und queer verstehen. Also alle, die in der Buchstabenfolge LGBTIQ+ benannt werden, eine inzwischen gebräuchliche Alternative zu der unzureichenden Bezeichnung Lesben- und Schwulenbewegung.

Auch die lesbischen Frauen fühlen sich im Laufe der Jahre durch die mediale Überpräsenz der Schwulen in die zweite Reihe gestellt. So setzt sich 1998 fünf Meter hoch und in flammendem Rot das sogenannte Mösenmobil an die Spitze des Umzugs. Und seit 2013 findet regelmäßig am Vorabend des CSD der Dyke March statt, lesbische Frauen auf schweren Maschinen: „Für mehr lesbische Sichtbarkeit und Lebensfreude“.

Rund um den CSD gruppieren sich immer häufiger mehr oder weniger kommerzielle Events. Aus einem Feiertag wird eine Pride-Woche, schließlich ein Pride-Monat. Am Wochenende vorher steigt in Schöneberg inzwischen zum 29-sten Mal das Lesbisch-schwule Stadtfest, auf der Spree wird auf diversen Schiffen der CSD oder auch „Berlin Canal Pride“ gefeiert. Es wird alles getan, um aus dem einstigen Protestereignis ein rundum ertragreiches Partyerlebnis zu machen.

Dabei kommen sich die verschiedenen Großstädte in Deutschland ins Gehege: Wer feiert den besten CSD? Wer bekommt die meisten Menschen auf die Straße? Als größte Konkurrenten stehen sich Berlin und Köln gegenüber, schließlich geht es um den Titel: Wer ist die queere Hochburg des Landes? In Köln wird in diesem Jahr bereits ein neuer Rekord aufgestellt, über eine Million sollen es gewesen sein, natürlich inklusive der Hunderttausenden rosenmontagserprobten Kölnerinnen und Kölner am Straßenrand. Aber längst sind auch landauf, landab kleine und kleinste Orte mit ihrem CSD dabei. Rund 100 Teilnehmende sind es, die seit mehreren Jahren inzwischen von Salderatzen aus durchs Wendland ziehen, und der erste CSD in Neustrelitz bringt 2018 etwa 300 Menschen auf die Straße.

Also Sichtbarkeit auf ganzer Linie, der Auftrag vom ersten CSD 1979 ist längst übererfüllt, flankiert von Regenbogenfahnen vor Rathäusern und Ministerien, von Firmen und Geschäften, die für ein paar Wochen ihre Waren im Regenbogendesign auf den Markt werfen, von TV-Anstalten, die eigens mit queeren Filmreihen die Quote heben wollen. Der Preis für so viel Präsenz ist hoch, die Kehrseite ist eine zunehmende Gewalt gegen queere Menschen, auch bei den CSD-Paraden. In Münster wird 2022 am Rande des CSD-Umzugs ein Transmann zusammengeschlagen und stirbt später im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Der Rechtsruck, der inzwischen durch ganz Europa geht, wird zur konstanten Gefahr für alle queeren Menschen. Grund genug, an die Ursprünge von 1969 anzuknüpfen, denn das war mehr als Party und Karneval. Vereinzelt tauchen auch heute noch Transparente auf, die daran erinnern: „Stonewall was a riot“.

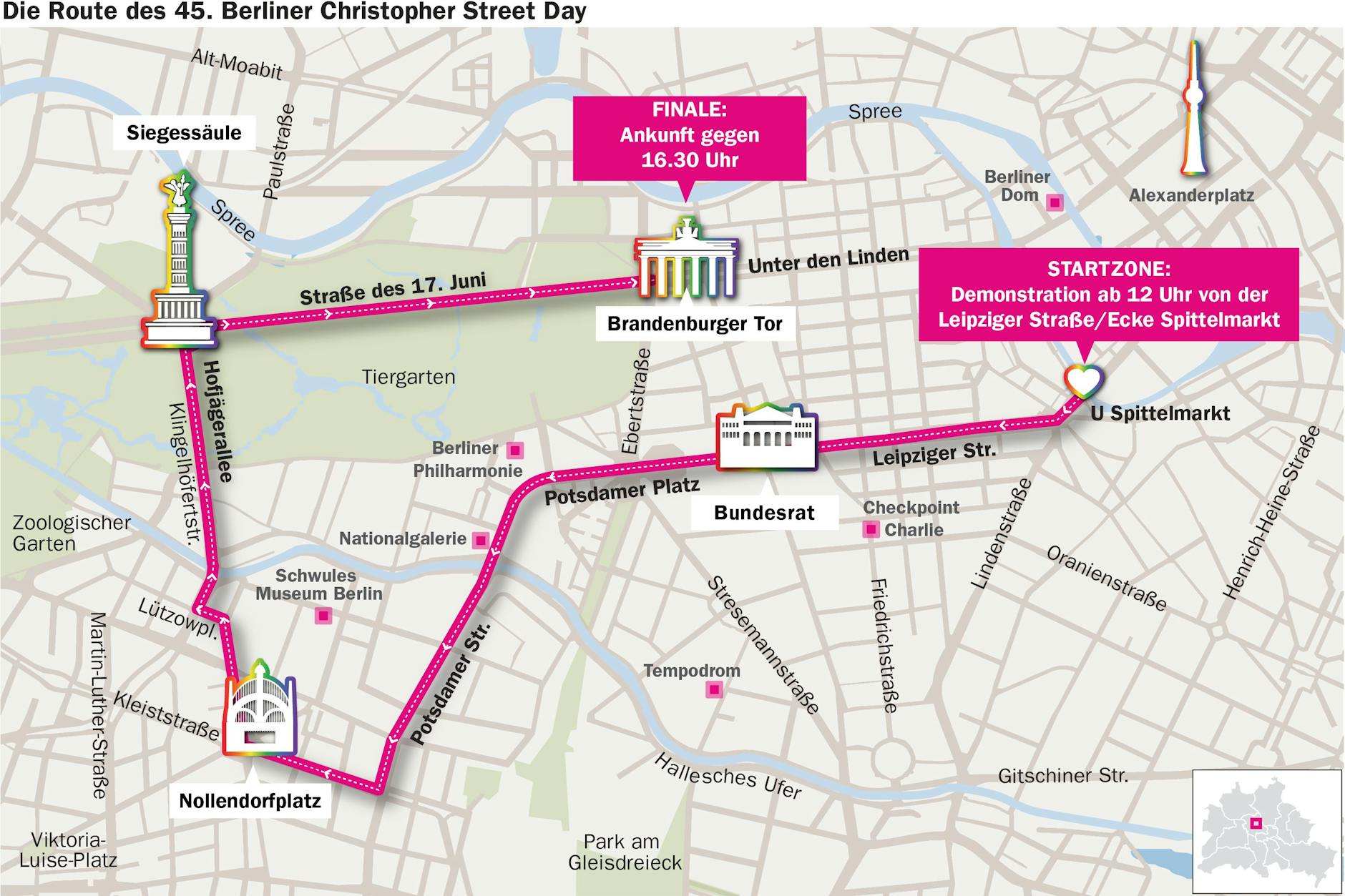

Der 45. Berlin Pride findet an diesem Sonnabend statt. Beginn ist 12 Uhr an der Leipziger Straße/Ecke Spiitelmarkt. Die Route verläuft durch Mitte und Schöneberg und soll gegen 16.30 Uhr das Brandenburger Tor und die Straße des 17. Juni erreichen, wo es Abschlusskundgebungen und Live Acts geben wird.