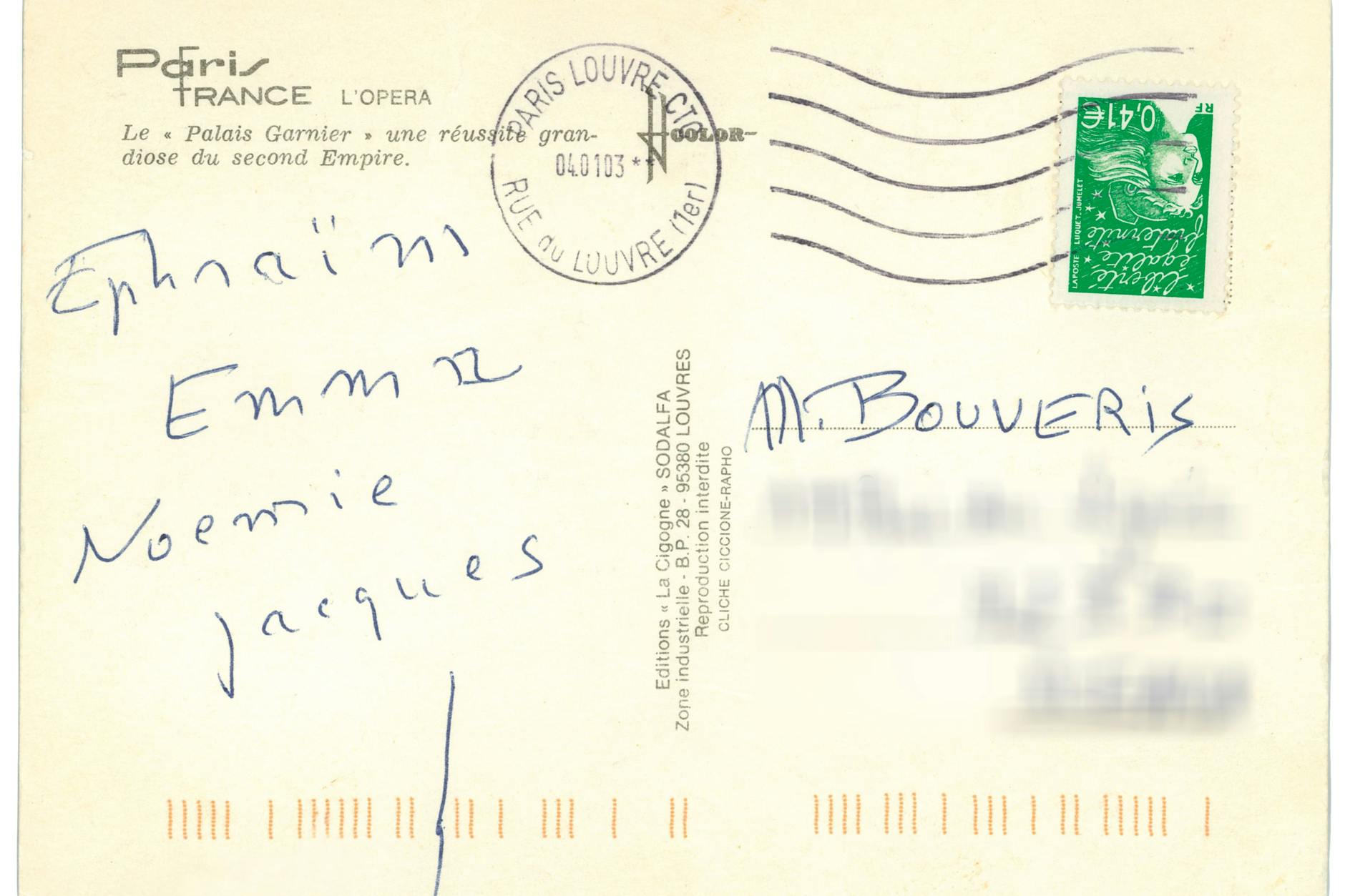

Vier Vornamen stehen auf der Postkarte, die im Januar 2003 bei Anne Berests Mutter Lélia eintrifft: Ephraim, Emma, Noémie, Jacques. Mehr nicht, kein weiterer Text, kein Absender, nur die nicht ganz korrekte Adresse, die der Briefträger trotzdem gefunden hat. Gemeinsam beugen sich am Wochenende drauf die Eltern und die hinzugerufenen drei Töchter über die Karte, interpretieren die Ansicht, die Schrift, den Inhalt. „Mir selbst war die Postkarte völlig egal“, schreibt Anne Berest, die damals 24 Jahre alt war. „Die Liste der Namen dagegen ließ mich aufhorchen. Diese Menschen waren meine Vorfahren, und ich wusste nichts über sie.“ Es waren Lélias Großeltern mütterlicherseits, ihre Tante und ihr Onkel, 1942 in Auschwitz ermordet.

Der Roman „Die Postkarte“ erzählt auf unerwartete, unkonventionelle und schwindelerregend gegenwärtige Weise von diesen vier Menschen und von der Suche nach dem Absender. Anne Berest, die 1979 in Paris geborene Schauspielerin, Regisseurin und Schriftstellerin, hat ihn in vier jeweils als „Buch“ bezeichnete Teile gegliedert: „Gelobte Länder“, „Erinnerungen eines jüdischen Kindes ohne Synagoge“, „Die Vornamen“ und „Myriam“. Jeder umfasst eine eigene Art der Annäherung. Jeder ist um größtmögliche Faktizität bemüht und zurückhaltend emotional. Eine Ausnahme bildet der dritte Teil, ein kurzer Briefwechsel zwischen der Erzählerin und ihrer Schwester über eine spezifische Nähe zu den Vorfahren, die ihnen von den Eltern nach der Geburt auferlegt wurde.

Die Juden träumten vom freien Leben in Frankreich

Im Juni 1940 begann die Besetzung eines großen Teils Frankreichs durch die deutschen Truppen. „Das Besondere dieser Katastrophe beruht auf dem Paradox ihres zugleich schleichenden und plötzlichen Eintretens“, schreibt Berest. An der Familie Rabinovitch ist das zu sehen: Registrierung als Juden, Beschränkung der Arbeitsmöglichkeiten, der Schulen, der Fortbewegung, Abgabe von Besitztümern. Aus Polen, wo Emmas Eltern leben, treffen keine Nachrichten mehr ein. Dann muss auch Ephraim alle Wertgegenstände auflisten, die der Familie verblieben sind, dann werden die Kinder Noémie und Jacques, 19 und 17 Jahre alt, abgeholt, schließlich die Eltern Ephraim und Emma deportiert.

Myriam, die nicht mehr zu Hause wohnte, schlüpft zufällig durchs Raster. Eine kurze Etappe ihrer Flucht führt sie mit Hans Arp zusammen. Den Namen des Bildhauers und Lyrikers (1886–1966) zu lesen, gibt der Geschichte an der Stelle so etwas wie eine zusätzliche Beglaubigung. Ähnliches spürte Lélia, als sie in den Memoiren einer französischen Ärztin, die in einem Internierungslager gearbeitet hatte, „Medizin gegen die Menschlichkeit“, auf Noémie stieß: „Mir fällt ein junges Mädchen auf, No Rabinovitch. Litauischer Gesichtstyp, stattlich, gesund, kräftig. Sie ist neunzehn Jahre alt. Ich mag sie auf den ersten Blick. Sie wird meine beste Mitarbeiterin.“ Retten kann die Ärztin sie nicht.

Die hebräischen Vornamen sind wie eine zweite Haut

Damit ist hier nicht die Handlung des Romans verraten, denn wie die von den deutschen Nationalsozialisten angestrebte Vernichtung der Juden Europas geplant und durchgeführt wurde, ist kein Geheimnis. Anne Berest erzählt im Detail farbig, lässt einem die Personen nahekommen, mit ihren Träumen ans Herz wachsen, sie schildert Abläufe im Familienleben so, wie sie gewesen sein könnten. Möbel, Bilder, das Klavier Emmas, Noémies Schreibhefte (sie wollte Schriftstellerin werden) haben ihren Platz in diesen Szenen und tauchen später wieder auf.

In ihrem Brief an die Schwester im kurzen dritten Teil des Buches schreibt Anne Berest weiter: „Ich bin die, die überlebt. Und du die, die nicht überlebt.“ Anne heißt mit zweitem Vornamen Myriam, die jüngere Schwester hat Noémie als zweiten Namen, „diese hebräisch klingenden Namen sind wie eine Haut unter der Haut.“ Sie wisse nicht, welches die undankbarere Rolle ist, „bei einem solchen Erbe gibt es nur Verlierer.“

Dieser Roman ist flüssig geschrieben, dank der Übersetzerinnen Amelie Thoma und Michaela Meßner gut verständlich. Man weiß immer, in welcher historischen Etappe man sich gerade befindet, welches Familienmitglied im Zentrum steht. Die Gliederung der Teile in kurze Kapitel hilft dabei. Anne Berest lässt dazwischen miterleben, wie sie den Alltag mit ihrer Tochter führt, an einem festen Tag in der Woche unterstützt von Lélia – ihrer Mutter, der Tochter von Myriam. Und zu Lélia sagt das Kind eines Tages wie nebenbei: „In der Schule mögen sie Juden nicht besonders.“

Fast zur selben Zeit wird Anne von einer Frau zurechtgewiesen, sie würde immer nur Jüdin sein, wenn es ihr in den Kram passe. Ein harter Angriff, ausgesprochen im Paris unserer Tage bei einer privaten Zusammenkunft, als gerade bei Wein und Häppchen über die politische Stimmung in Frankreich geredet wird. Anne verteidigend, hält der Gastgeber der Frau entgegen: „Sie hat dir erzählt, dass ihre Mutter Jüdin ist. Ihre Großmutter ist Jüdin. Ihre Familie ist in Auschwitz umgekommen. Was willst du noch? Brauchst du ein ärztliches Attest?“ Die Erzählerin selber ist das „jüdische Kind ohne Synagoge“, das sie in eine Zwischenüberschrift gesetzt hat. Dem durch Aufbau und Stil leichten Charakter dieses Buchs stehen die vielschichtigen, komplexen Überlegungen gegenüber, die Anne Berest formuliert und die sie auslöst. Sie stellt sich der Frage nach ihrer jüdischen Identität.

Die aufgezwungene Identität

Die Unvergleichbarkeit des Holocaust bildet den Hintergrund auch solcher Debatten. Ob die Familie aus Riga stammt oder Warschau, aus Paris oder Berlin, kann völlig egal sein, doch ob man Jude ist oder nicht, macht einen Unterschied. Diese Erkenntnis begleitet die Erzählerin durch das Buch, sie begreift, dass alle Versuche ihres Urgroßvaters Ephraim, ihrer überlebenden Großmutter Myriam, ihrer Mutter Lélia, die jüdische Herkunft als unwichtig abzutun, misslangen. Es lag nicht in ihrer Hand. Die Identität wurde ihnen durch den Vernichtungsfuror der antisemitischen Ideologie aufgezwungen.

Was wurde eigentlich aus der Postkarte? Das Rätsel, wer sie abgesendet hat, durchzieht das Buch bis zum Schluss. Anne Berest lässt teilhaben an Erkundungsversuchen mit Detektiven, mit Ämtern, sie drängt Lélia, erhaltene Familiendokumente zu durchforsten, macht sich mit ihr auf eine Reise, die für die beiden Frauen schmerzliche Momente enthält. Wenn der Roman zu Ende geht, ist es die Geschichte noch lange nicht, sie führt mitten hinein in unsere persönliche Gegenwart. Es fühlt sich falsch an, Anne Berests Buch „Die Postkarte“ nach dem Lesen ins Regal zu stellen. Man möchte es bei sich behalten, es beschützen.