Es ist Frühling in Samarkand, an den Straßenrändern blühen Bäume, auch entlang der autobahnartigen Straßen aus der Sowjetzeit, die die Stadt mit ihren 350.000 Einwohnern durchziehen.

Samarkand. Es gibt wahrscheinlich wenige Städtenamen, die so viel in einem wachrufen wie dieser. Gegründet als Oasenstadt 750 Jahre vor Christus, sah Samarkand wechselnde Herrscher, von denen keiner sie so sehr prägte wie der Mongole Timur und seine Nachkommen, die Moscheen und Medressen bauen ließen, islamische Schulen. Ihre türkisfarbenen Kuppeldächer symbolisieren in einem Land, das zu 80 Prozent aus Wüste und Steppe besteht, vielleicht das ersehnte Wasser.

Dieses Erbe ist gegenwärtig auf dem Registan, ein von drei solcher Medressen gesäumter Platz, ein atemberaubend schönes Ensemble, das einmal das Herz dieser Stadt war und heute eine von Touristen bevölkerte Sehenswürdigkeit ist. Vor allem Usbeken sind an diesem Tag unterwegs, in Festtagskleidung fotografieren sie einander, Hochzeitsgesellschaften kommen hierher, denn ein prachtvollerer Hintergrund für die Erinnerungsfotos von diesem Tag lässt sich kaum denken. Es ist ein höchst präsentes Erbe, vielleicht auch: wieder präsent. Ein Beispiel ist die Gestaltung des erst 2021 eröffneten neuen Flughafens von Samarkand, der an den Timur-Enkel Ulug Bek erinnert, der sich mehr für Astronomie und Mathematik interessierte als fürs Regieren und Kriegführen. Die Fassade hat die Gestalt eines aufgeschlagenen Buchs, Ulug Beks berühmter Sternenkatalog.

Man kann dies als eines der vielen Zeichen für Usbekistans Suche nach der nationalen Identität lesen, auf die sich alle ehemaligen Sowjetrepubliken begeben mussten, nachdem sie ihre Unabhängigkeit erlangt hatten und erst mal nicht viel mehr als ein Bruchstück des untergegangenen Sowjetstaats waren. Ein Streben, das in diesen Kriegszeiten vielleicht noch wichtiger geworden ist. Usbekistan folgt dabei den bekannten Rezepten des Nation-Building. Kultur spielt hier eine herausragende Rolle, auch die Rückbesinnung auf eine möglichst weit in die Vergangenheit zurückreichende Geschichte wie deren Präsentation nach außen.

Gerade war im Louvre usbekische Kunst zu sehen

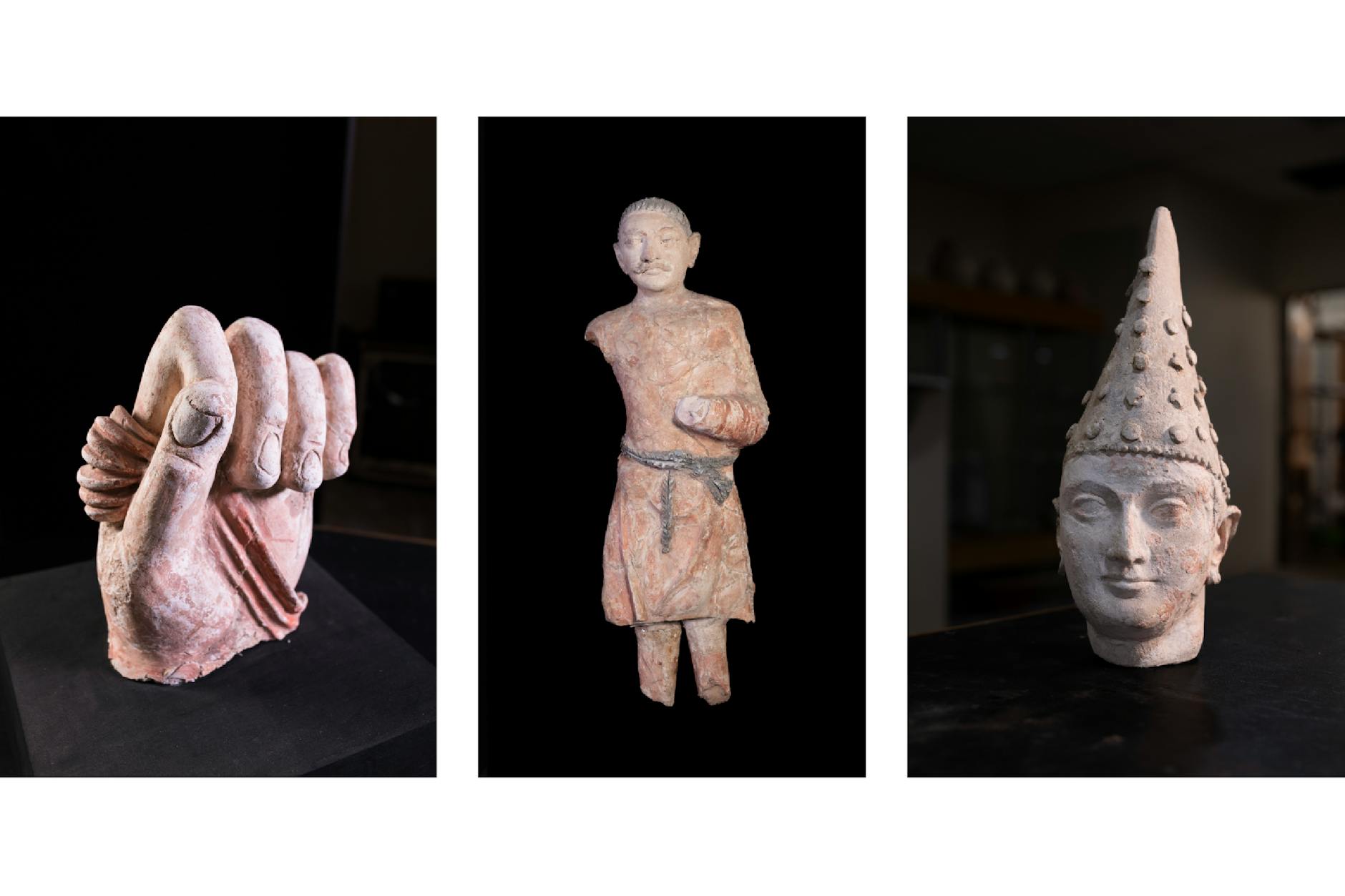

Die Regierung hat wohl auch deshalb 2017 die Gründung der Art & Culture Foundation willkommen geheißen, deren erklärtes Ziel es ist, Usbekistan in die globale Kunstwelt zu integrieren, auf deren Bühne das Land bisher kaum präsent war. Der Anfang ist gemacht. Gerade ist im Pariser Louvre eine Ausstellung mit usbekischer Kunst zu Ende gegangen, und am 4. Mai öffnet die Ausstellung „Archäologische Schätze aus Usbekistan“ in der James-Simon-Galerie und im Neuen Museum in Berlin mit Kunstgegenständen aus der Zeit zwischen dem 4. Jahrhundert vor und dem 4. Jahrhundert nach Christus, von denen zahlreiche noch nie außerhalb des Landes zu sehen waren. 280 Objekte gehen nach Berlin. Dass der usbekische Präsident Shavkat Mirziyoyev die Schau zusammen mit dem deutschen Präsidenten Frank-Walter Steinmeier eröffnet, zeigt die Bedeutung, die man dieser Kulturveranstaltung beimisst. Sie ist eine weitere Hand, die Usbekistan nach Deutschland ausstreckt.

Die Berliner Schau geht auf eine usbekische Initiative zurück. „Die Usbeken sind zu uns gekommen“, sagt der Archäologe Manfred Nawroth vom Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin und Oberkustos der Ausstellung.

Usbekistan liegt viel an diesem Auftritt, die Foundation hat im Vorfeld eine Gruppe von Berliner Journalisten nach Usbekistan eingeladen. Swetlana Chistiakova aus Moskau, die für die Arts & Culture Development Foundation arbeitet, begleitet uns zusammen mit ihrem usbekischen Kollegen Farrukh Yuldashev. Swetlana Chistiakova ist eine von vielen Russinnen und Russen, die ihr Land nach dem Kriegsausbruch verlassen haben und jetzt in Usbekistan arbeiten. Wir treffen einige von ihnen auf dieser Reise, es sind junge, gut ausgebildete Leute, viele IT-Spezialisten darunter, die sich nicht haben träumen lassen, einmal in dieser einstigen Sowjetrepublik zu leben. Die Vorstellungen von dem, was Peripherie ist und was Zentrum, kommen durch diese Migration auf anregende Weise durcheinander. Und Usbekistan hat die ihrem eigenen Land gegenüber kritischen Russen trotz seiner engen Verbindungen mit Russland kommen lassen, ihnen Arbeit gegeben. Man profitiert ja auch von ihnen. Das Land versucht, sich angesichts des Kriegs auf keine Seite zu schlagen, es enthielt sich im März 2022 in der UN-Generalversammlung bei der Abstimmung über die Resolution, die den russischen Einmarsch in die Ukraine missbilligt.

„In Usbekistan unterstützt keiner den Krieg.“ Diesen Satz hören wir öfter auf dieser Reise. Er kommt aus dem Mund gut ausgebildeter junger Menschen, mit denen wir Englisch sprechen können. Die zwei Millionen Usbeken, die vor Kriegsausbruch in Russland gearbeitet haben, viele von ihnen auf Baustellen, sollen zum Großteil zurückgekehrt sein, auch wenn Arbeitsplätze hier ein Problem sind.

Ein Anziehungspunkt für die Flüchtlinge aus Russland ist die Tatsache, dass man in Zentralasien Russisch spricht. Die Usbeken haben zwar das kyrillische Alphabet gleich nach der Unabhängigkeit 1991 abgeschafft, und die usbekische Sprache ist auf dem Vormarsch, aber Russisch ist noch immer eine Art Lingua franca, die hier jeder versteht. Sogar russischsprachige Zeitungen gibt es noch, wobei es um die Pressefreiheit nicht gut bestellt ist und das Land immer noch autoritär regiert wird. Aber der Präsident, der 2016 dem Diktator Islam Karimow nachfolgte, ist reformfreudig, hat die Zivilgesellschaft gestärkt.

Brotstände säumen den Weg nach Buchara

Buchara, die Jahrtausende alte Karawanenstadt mit dem mythisch klingenden Namen, ist sechs holprige Autostunden von Samarkand entfernt, die Straße ist gesäumt von Brotständen. Nan scheint das wichtigste Nahrungsmittel des Landes zu sein. Wir kaufen kunstvoll verzierte, glänzende Fladenbrote, die zu zerreißen schwerfällt.

Die Touristen haben geschafft, was dem architektonischen Konstruktivismus der 1920er- und 1930er-Jahre nicht gelungen ist, der allen sowjetischen Städten ein neues Antlitz geben wollte, einem Anspruch, dem viele historische Gebäude zum Opfer fielen – nämlich die Altstadt von Buchara zu zerstören. Die wunderschönen Gebäude stehen noch, aber bis auf ein paar Boutique-Hotels und ganz wenige westliche Touristen, die enttäuscht vor der einstigen Synagoge stehen, die an diesem Tag bereits für Besucher geschlossen ist, ist sie leblos. Anders im Ark, der einstigen Zitadelle, in dessen Gebäuden nun Museen untergebracht sind. Dort drängeln sich die Usbeken, auch Jugendliche, die mit jedem, den sie als Westler identifizieren, ihr ziemlich gutes Englisch üben wollen.

In einem der Museen liegen Geldmünzen in einer Vitrine, ein Teil fehlt. Es sind die 20 Münzen, die in Berlin zu sehen sein werden. Sie stammten aus dem graeco-baktrischen Reich, erklärt Manfred Nawroth. Es etablierte sich nach dem Tod Alexanders des Großen in dieser Region, er drang auf seinem Eroberungszug bis ins heutige Usbekistan vor und noch viel weiter. Und mit ihm kam der Einfluss Griechenlands.

Die Seidenstraße als Metapher für das Zusammenspiel zwischen Nationen

Zufällig treffen wir im Ark den Kunsthistoriker Bobiz Kabilov, der die Ausgrabungen auf dem riesigen Zitadellengelände leitet. Er sei stolz, dass die Münzen und andere Kunstschätze aus Usbekistan nun im Ausland gezeigt würden, sagt er. Er hofft, dass dies Menschen anregen wird, sein Land zu besuchen, dass die Beziehungen zwischen den Museen in den jeweiligen Ländern gestärkt werden, zwischen den Kulturen. „Das, was früher die Seidenstraße gemacht hat.“ Wie überraschend, dass das uralte Netz von Karawanenstraßen als Referenz für den Austausch in der Gegenwart dient, als eine Art Metapher für heutige Formen des Zusammenspiels zwischen Nationen.

Usbekistan ist doppelt von Land umschlossen. Nicht nur, dass es selbst keinen Zugang zum Meer hat, auch die Länder, die es umgeben, haben keinen. Es gibt nur ein weiteres Land auf der Welt in solch einer Lage, das kleine Lichtenstein. Und doch floss ausgerechnet in diesem Raum so viel zusammen wie in kaum einer anderen Region der Welt, und das hat mit der Seidenstraße begonnen. Schon in der Zeitrechnung vor Christus hat sie Ostasien mit dem Mittelmeerraum verbunden, führte durch Zentralasien, durchs heutige Usbekistan, das so etwas wie eine große Kreuzung war, eine Schnittstelle, an der aus den Einflüssen von Ost und West etwas Neues entstand. Vor diesem Hintergrund ist es absurd, dass Zentralasien in der Sowjetzeit als Randzone galt, und es das selbst in der Wahrnehmung Westeuropas noch immer ist, auch weil man so wenig weiß von dieser einst so mächtigen Region, denn Europa dreht sich um sich selbst – was Geschichte angeht und die Gegenwart. Wer sich ihr öffnet, dem kann die Berliner Ausstellung zu einer anderen Perspektive auf die Welt verhelfen.

Die Seidenstraße. Man darf sie sich nicht als eine wie auch immer gewundene Linie vorstellen, die von hier nach da führt. Eher wie eine kaputte Windschutzscheibe, deren Sprünge sich verästeln und verzweigen, und auf diese Weise ein riesiges Gebiet verknüpfen und verbinden, den westlichen mit dem östlichen Raum, den Orient und den Okzident. Ein Wegenetz, auf dem nicht nur Güter transportiert wurden, sondern auch Religion, Ideen, ästhetische Vorstellungen.

Hier entstanden die allerersten Buddhafiguren

Das graeco-baktrische Reich, regiert von griechischen Statthaltern, deren Köpfe die Münzen zieren, die in Berlin zu sehen sein werden, existierte nur ein paar Jahrhunderte. Dann drangen im 2. Jahrhundert vor Christus Reiternomaden aus Südchina bis dorthin vor, etablierten das Reich der Kuschan, brachten aus der antiken Region Ghandara den Buddhismus mit, auch wenn die Mehrheit der Menschen weiter dem Zoraastrismus anhing. Es ging weder Alexander dem Großen ums Missionieren noch den chinesischen Reitervölkern. Nur um Macht, um Landgewinn.

Es gab damals nirgendwo Buddhafiguren, die man sich heute aus der Welt nicht mehr wegdenken kann, die in jedem Berliner Yoga-Studio stehen, als Dekorationsgegenstände in Vorgärten. Die ersten entstanden hier, wo der Buddhismus auf die griechische Kunst traf.

Wichtige Ausgrabungsstätten für diese Zeit liegen bei Termez, einer Stadt ganz im Süden des Landes. Von Buchara geht es über das Hissargebirge, vorbei an Dörfern mit lehmverputzten Häusern mit Wellblechdächern und an unzähligen Schafherden. Männer reiten auf Eseln oder kleinen Pferden, deren Satteldecken bunt sind.

In Termez, an der Grenze zu Afghanistan

Termez ist eine Region voller archäologischer Artefakte aus der Zeit der Kuschan. Beherrscht wird die Stadt von der erst 2021 fertiggestellten großen Moschee, die zusammen mit einem Hotelneubau und einem Restaurant das Zentrum der Stadt bildet. Die Frauen hier bedecken ihr Haar, die Männer tragen die Duppa, eine schwarze, mit Stickereien verzierte Mütze. Erst in Termez fällt auf, dass man anderswo keinen Muezzin gehört hat, wenige Frauen ein Kopftuch trugen, es überall Alkohol gab, auch wenn die Bevölkerung Usbekistans – es sind rund 36 Millionen – zu 90 Prozent muslimisch ist.

In der Stadt gibt es ein Archäologisches Museum, hier empfängt uns Jasur Turdiyev. Sein Familienname sei in der sowjetischen Zeit russifiziert worden, erklärt er. Vieles, was hier ausgestellt ist, ist Kopie. Die Originale befinden sich in Taschkent, wie das eines meditierenden Buddhas, oder auch in der Eremitage in St. Petersburg, wie das unglaubliche Airtam-Fries, eine fast 2000 Jahre alte Kalksteinplatte mit den Büsten dreier Musiker: ein Trommler, ein Lauten- und ein Harfenspieler. Anfang der 1930er-Jahre wurde es in einer buddhistischen Klosteranlage nicht weit von Termez ausgegraben.

Jasur Turdiyev bringt uns zu den buddhistischen Anlagen in Alt-Termez, nach Karatepe, das man nur mit einer Sondergenehmigung besuchen darf, denn die afghanische Grenze ist nicht weit. Man sieht den Grenzzaun zu beiden Seiten des Amudarya, der hier noch Wasser führt. Der Fluss hieß in der Antike Oxus, Alexander der Große hat ihn überschritten. Vor einigen Jahrzehnten noch mündete der Amudarya ganz im Norden des Landes im Aralsee. Diese Mündung gibt es nicht mehr, der Fluss ist auf halbem Weg in der Wüste versickert, so wie der Aralsee auf einen Bruchteil seiner ursprünglichen Größe geschrumpft ist, weil man beiden Gewässern zu viel Wasser entzogen hat, um Baumwollfelder zu versorgen.

Ob viele Flüchtlinge aus Afghanistan über die Brücke der Freundschaft kommen, die hier den Amudarya überquert? Nein, sagt unser Führer. Sie würden nach Taschkent fliegen, aber nicht als Flüchtlinge, sondern um dort einzukaufen. Die Welt ist oft anders, als man sich das in Westeuropa vorstellt.

Die Füße griechischer Säulen liegen hier einfach so herum

Von Karatepe ist es nach Fayaztepe nicht weit. Mit der Kuppel, die die Japaner über die originale Stupa aus Lehm gebaut haben, um sie vor weiterer Erosion zu schützen, erinnert die Anlage an die Siedlungen des Wüstenplaneten Tatooine aus einem der Star-Wars-Filme. Drinnen merkt man, dass dieses Kloster noch lebendig ist. Hier liegen Gaben, bunte Postkarten mit Buddha-Bildern, eine rote Plastikblume, eine Dose Patschuli.

Zwischen den dicken Mauern der Anlage liegen die Füße griechischer Säulen einfach so herum, eines der dazugehörigen korinthischen Kapitelle haben wir zuvor im Archäologischen Museum gesehen, genau wie die hier gefundene, unfassbar gut erhaltene Figur eines meditierenden Buddhas, der bald in Berlin zu sehen sein wird. Nicht nur die anatomische Genauigkeit, auch der Faltenwurf seiner Kleidung ist typisch für klassische hellenistische Skulpturen. Falten, wie sie auch die Umhänge der von den Taliban zerstörten Buddhafiguren von Bamiyan aufwiesen, die ebenfalls ein Erbe dieser Zeit sind.

Von Termez geht täglich ein Flug nach Moskau, zwei gehen in die usbekische Hauptstadt Taschkent mit ihren besonders schönen Plattenbauten, die Mosaiken zieren oder ornamentale Sonnengitter. Im Sommer wird es hier brütend heiß. Deshalb sind die meisten Autos hier auch weiß. Und zudem handelt es sich vor allem um Chevrolets, denn die werden im größten Autowerk des Landes hergestellt, an dem General Motors Anteile hält. Auf Autos, die nicht in Usbekistan hergestellt werden, fallen erhebliche Einfuhrzölle an. So kommt es zum Auto-Einheitslook.

Das Original der Buddhafigur aus Termez sehen wir hier in Taschkent, im Institut für Kunstwissenschaften, das in einem großen Park im Zentrum liegt. Es wurde zu Sowjetzeiten errichtet und ist kein Museum, sondern ein Forschungsinstitut und eine Art Lager. Fast die Hälfte all dessen, was in Berlin ausgestellt wird, kommt von dort, und kaum ein Usbeke hat es je gesehen, auch weil es in den 13 Museen des Landes gar nicht so viel Platz gibt.

Der heutige Präsident unterstützt die Archäologen

Im Institut empfängt uns Jangar Ilyassof, der sich als Humboldtianer vorstellt, als ehemaliger Stipendiat der Humboldt-Stiftung. Er spricht ein makelloses Deutsch und erzählt von der Zeit nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, als die Akademie der Wissenschaften, zu der das Institut gehört, darnieder lag, es kaum Geld gab, keine Unterstützung. Erst unter dem heutigen Präsidenten habe sich das geändert.

An mancher Skulptur klebt schon ein weißer Zettel, darauf steht die Inventarnummer. Bei dem Berliner Archäologen Manfred Nawroth spürt man die Begeisterung über den lebendig wirkenden Kopf, der zu einem reitenden Bogenschützen gehört und jetzt auf einem Stück Styropor liegt. Die bemalte Lehmfigur ist 2000 Jahre alt, und man sieht noch die einzelnen Haare im Schnurrbart der Figur, die einen auf dringliche Weise anzublicken scheint. In Berlin kann man sich bald davon faszinieren lassen.