Aus Anlass des Mauerfalls vor 35 Jahren widmet sich die Redaktion der Berliner Zeitung in einer besonderen Ausgabe mutigen Menschen, die in der Welt etwas bewegen und verändern wollen – trotz oft heftigen Gegenwinds. Die Mut-Ausgabe der Berliner Zeitung, die am heutigen Sonnabend erschienen ist, wurde auch inspiriert von der Courage der Ostdeutschen, die mit ihrem friedlichen Protest dazu beitrugen, dass am 9. November 1989 die Berliner Mauer fiel. Der folgende Text ist ein Essay von Holger Friedrich, Verleger der Berliner Zeitung.

Nicht ahnend, welche medialen Reaktionen unser Erwerb des Berliner Verlages vor fünf Jahren auslösen würde, haben wir damals auf Bitte der Redaktion der Berliner Zeitung in einem durch interne sowie externe Kollegen redigierten Manifest die Gründe für unser Handeln erläutert. Wir erklärten zum einen, weshalb wir den Schritt zur Übernahme einer Zeitung wagten und warum wir zweitens Handlungsbedarf sahen, mit unserem bürgerlichen Engagement eine stabile Demokratie und die mit ihr eng verwobenen unabhängigen Medien zu fördern.

Nun, fünf Jahre nach unserem Einstieg als Verleger und vor dem Hintergrund unseres Erfolges im Markt, ziehen wir (Zwischen-)Bilanz.

Während die Mehrzahl der deutschen Medien einem gesellschaftlichen Wandel kritisch gegenüberstehen, ihn ablehnen oder gar ignorieren, wollten wir von Anfang an diesen Wandel thematisieren. Wir wollten die unterschiedlichen Perspektiven moderieren und über die Auswirkungen aufklären.

Unser Vorhaben wurde von Mitbewerbern und Bewahrern der eigenen Deutungshoheit kontrovers diskutiert und größtenteils abgelehnt. Doch im Ergebnis ist die Berliner Zeitung wieder zu einer relevanten Stimme im öffentlichen Diskurs geworden, unsere stetig wachsenden Leserzahlen in Ost und West bestätigen dies. Wir sind in diesem Sinn ein erfolgreiches Projekt innerdeutscher Diplomatie abseits der Autoritäten, weil wir Lesern in Ost und West bieten, was viele deutsche Medien nicht oder nur mit Mühe liefern: einen unbefangenen, angstfreien, zugleich kritischen und daher emanzipierten Blick auf eine weitere Transformation der Geschichte.

In zahlreichen Gesprächen in den vergangenen Monaten – sei es in Washington D.C., Peking, Hamburg, München, Frankfurt, Kyjiw oder Tel Aviv – hat sich der Eindruck gefestigt, dass in Deutschland Ursachen und Symptome oft nicht klar genug voneinander getrennt werden. Dies führt zu unzureichenden politischen, wirtschaftlichen und letztlich gesellschaftlichen Schlussfolgerungen.

Betrachtet man die Bundespolitik und das Ende der Ampel, die Berliner Landespolitik und mit ihr die Berliner Verwaltung oder aber den Zustand der deutschen Wirtschaft, zeigt sich eine bedenkliche Parallele: Konservative Kräfte – definieren wir sie hier als jene Teilnehmer einer Transformation, die mehr zu verlieren als zu gewinnen haben – liefern nur selten rationale Argumente für den Erhalt des ihnen dienenden Status quo. Mit größter Ignoranz und Arroganz wird an alten Mustern und Machtverhältnissen festgehalten. Anstatt sich dem Wandel zu stellen, diesen aktiv zu gestalten, leisten sie ihren Beitrag zur Erosion der Debattenqualität in Deutschland, was sich in immer enger werdenden Diskursräumen, pauschalen Diskreditierungen anderer Meinungen und dem Ignorieren der demokratischen Willensbildung des Volkes festmachen lässt. Dass dies nicht ohne beklagenswerte Auswirkung bleibt, zeigt sich an vielen Aspekten:

Vor fünf Jahren herrschte in Europa kein Krieg. Deutsche Waffen waren nicht in den ukrainischen Bloodlands präsent, Durchhalteparolen waren im Bundestag nicht zu hören, antisemitische Demonstrationen auf dem Kurfürstendamm und eskalierende Konflikte in Gaza, im Libanon und gegenüber dem Iran gab es ebenfalls nicht. Auch gab es in den ostdeutschen Bundesländern keine Mehrheiten für politische Ränder abseits der etablierten Volksparteien SPD und CDU oder der Klientelparteien Grüne und FDP.

BMW, Mercedes, Volkswagen und viele andere verdienten weltweit gut – und das nicht nur in den G7-Ländern. Europa florierte, weil die Märkte offen und Systemgrenzen mit geringen oder keinen Zöllen überwindbar waren. Das wirtschaftliche Wachstum und die steigende Kaufkraft waren spürbar und an Sparquoten, Tourismus- oder Immobilienumsätzen auch messbar.

Vieles hat sich seitdem verändert. Und viele dieser Veränderungen waren vorhersehbar, basieren sie doch auf kurzsichtigen politischen Entscheidungen und ihrer oft unkritischen medialen Begleitung. Leider blieb die öffentliche Debatte über diese Entwicklungen oft oberflächlich.

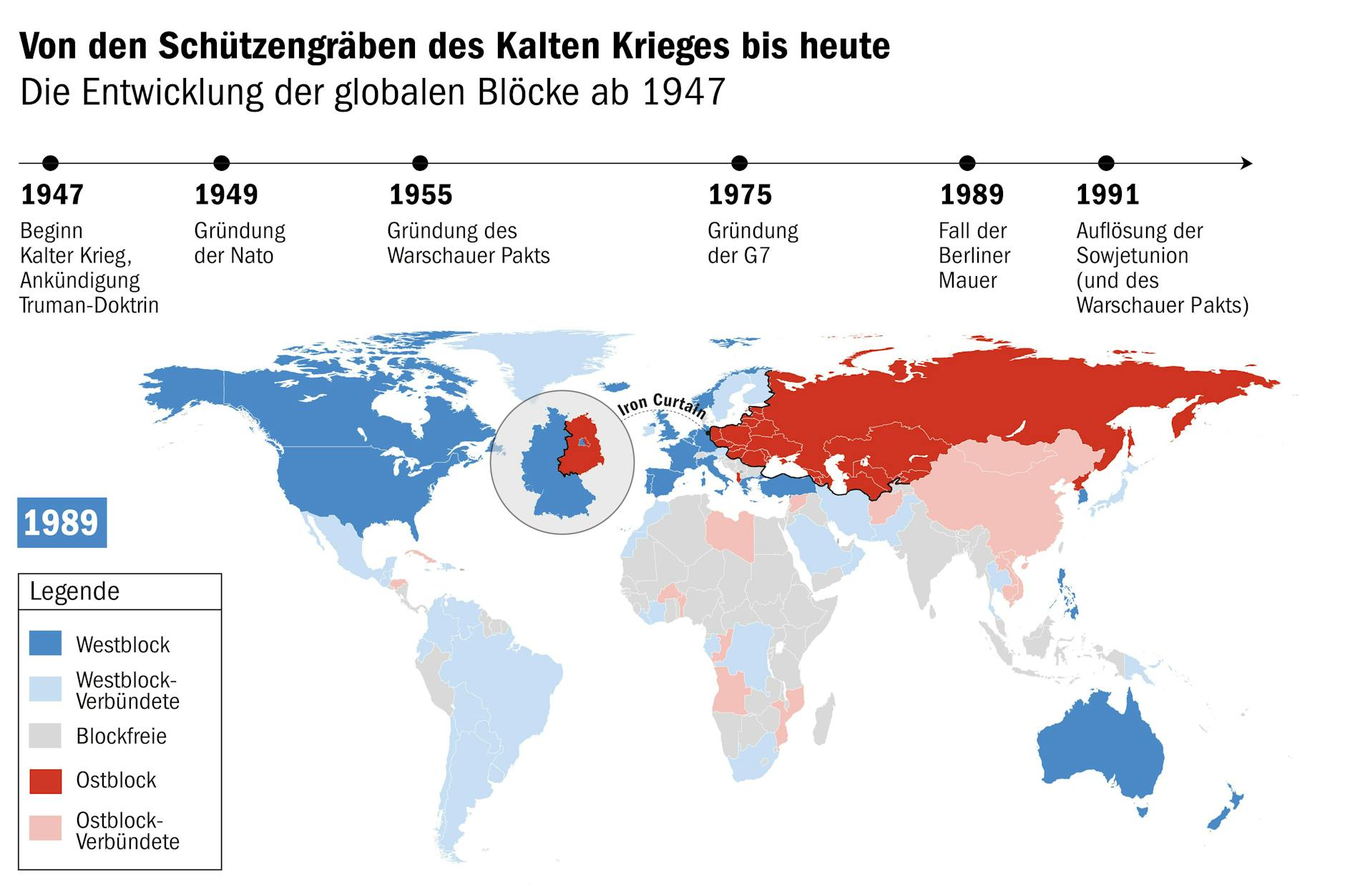

Denn der Wettbewerb der Systeme ist nach dem Sieg des Westens im Kalten Krieg keineswegs beendet. Das Ende der Geschichte blieb eine Hoffnung – vielleicht hätten einige Entwicklungen vermieden werden können, hätte der Westen nach diesem Etappensieg weitsichtiger gehandelt.

Ähnlich souverän etwa wie George Bush senior, als er lauten Triumph nach dem Mauerfall konsequent unterließ. Er tanzte nicht auf der Mauer, so wie es sein Vorgänger Reagan noch an der Mauer getan hatte. Bushs Nachfolger Clinton hingegen protegierte den alkoholkranken russischen Präsidenten Jelzin, forcierte den Demokratieexport und verweigerte die gemeinsame Verabschiedung der Alliierten in Berlin. Obamas abwertende Zuordnung Russlands als „Regionalmacht“ ist bis heute nicht vergessen. Das wurde in Russland und weltweit genau beobachtet.

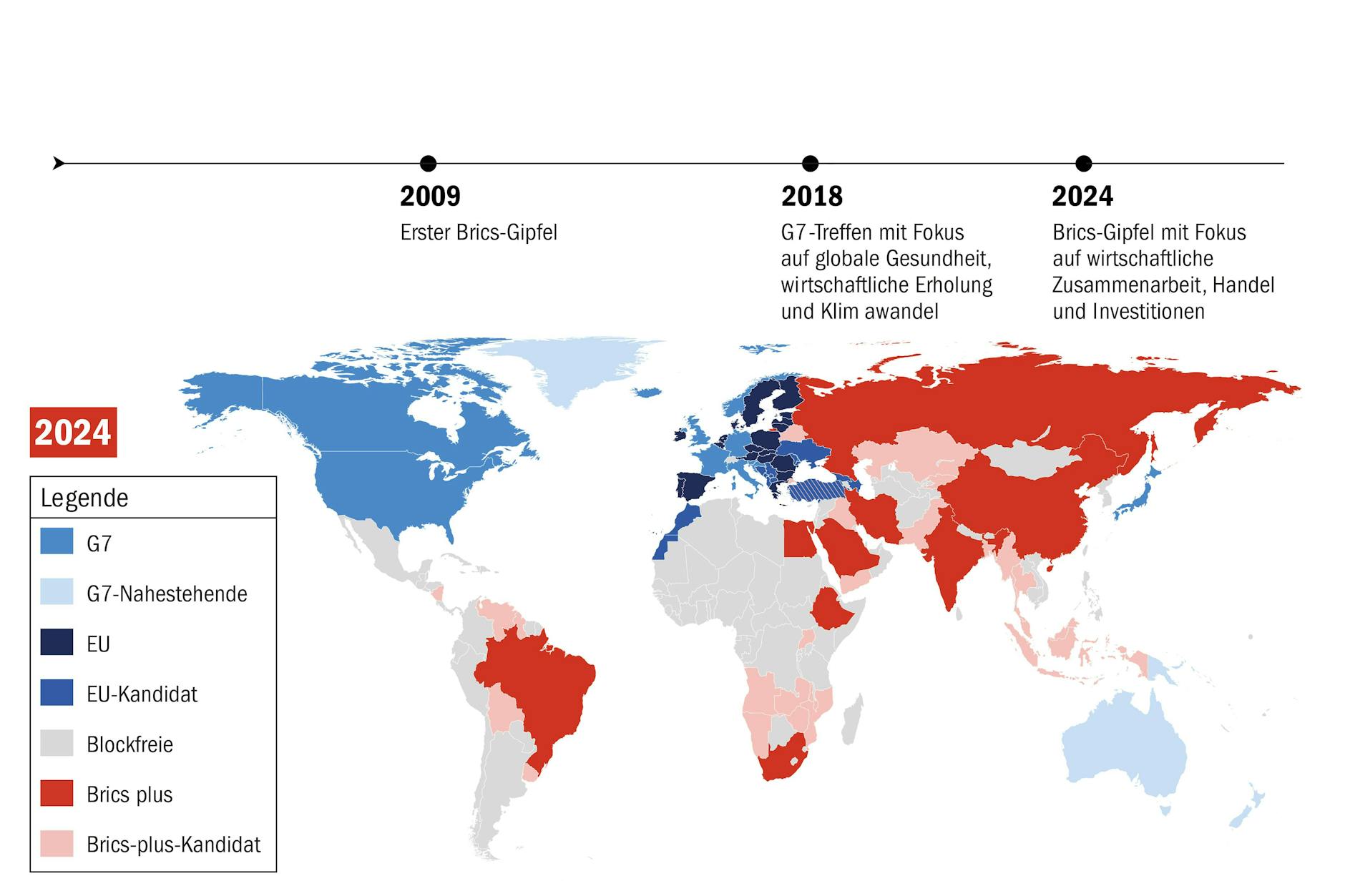

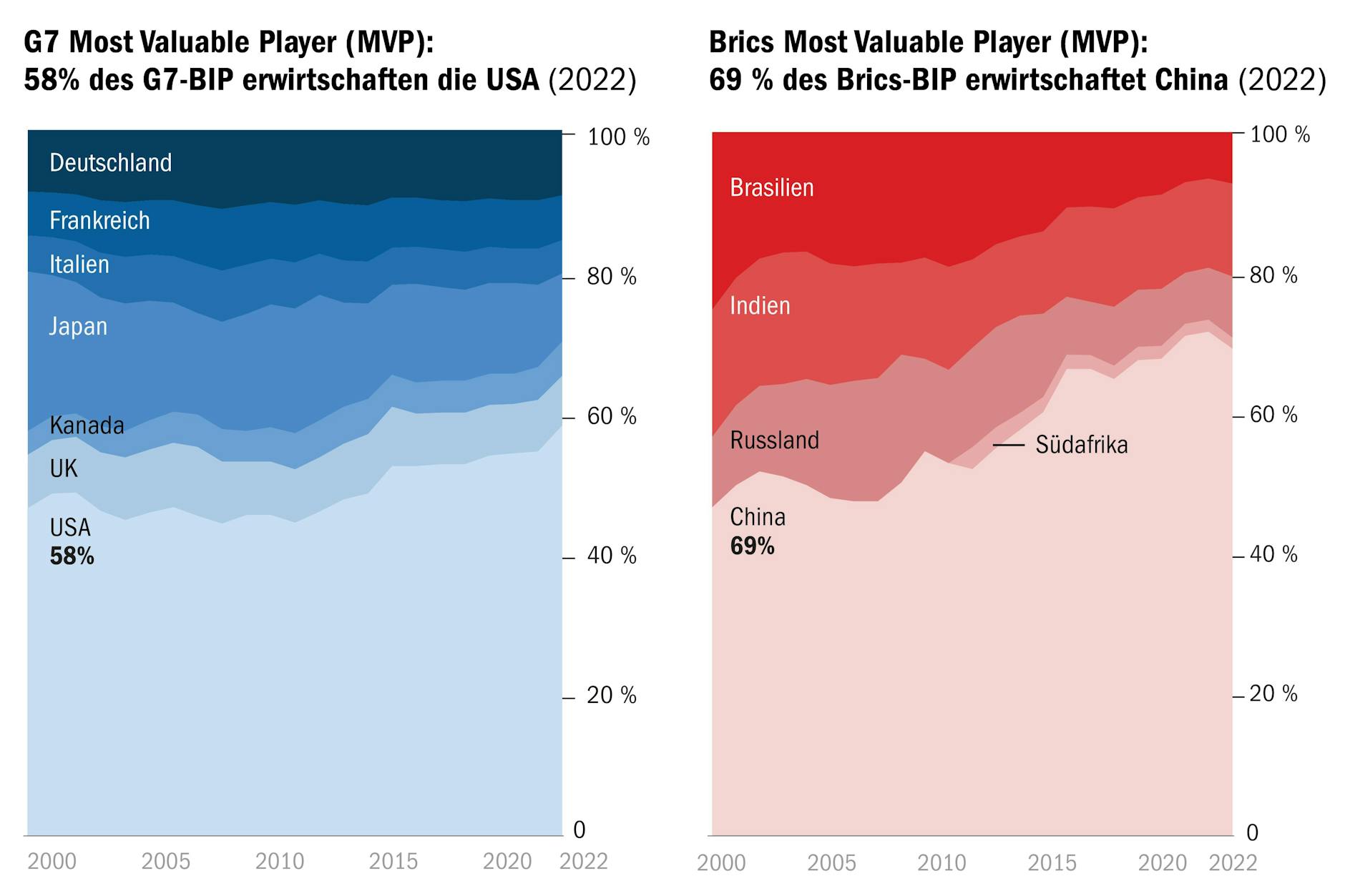

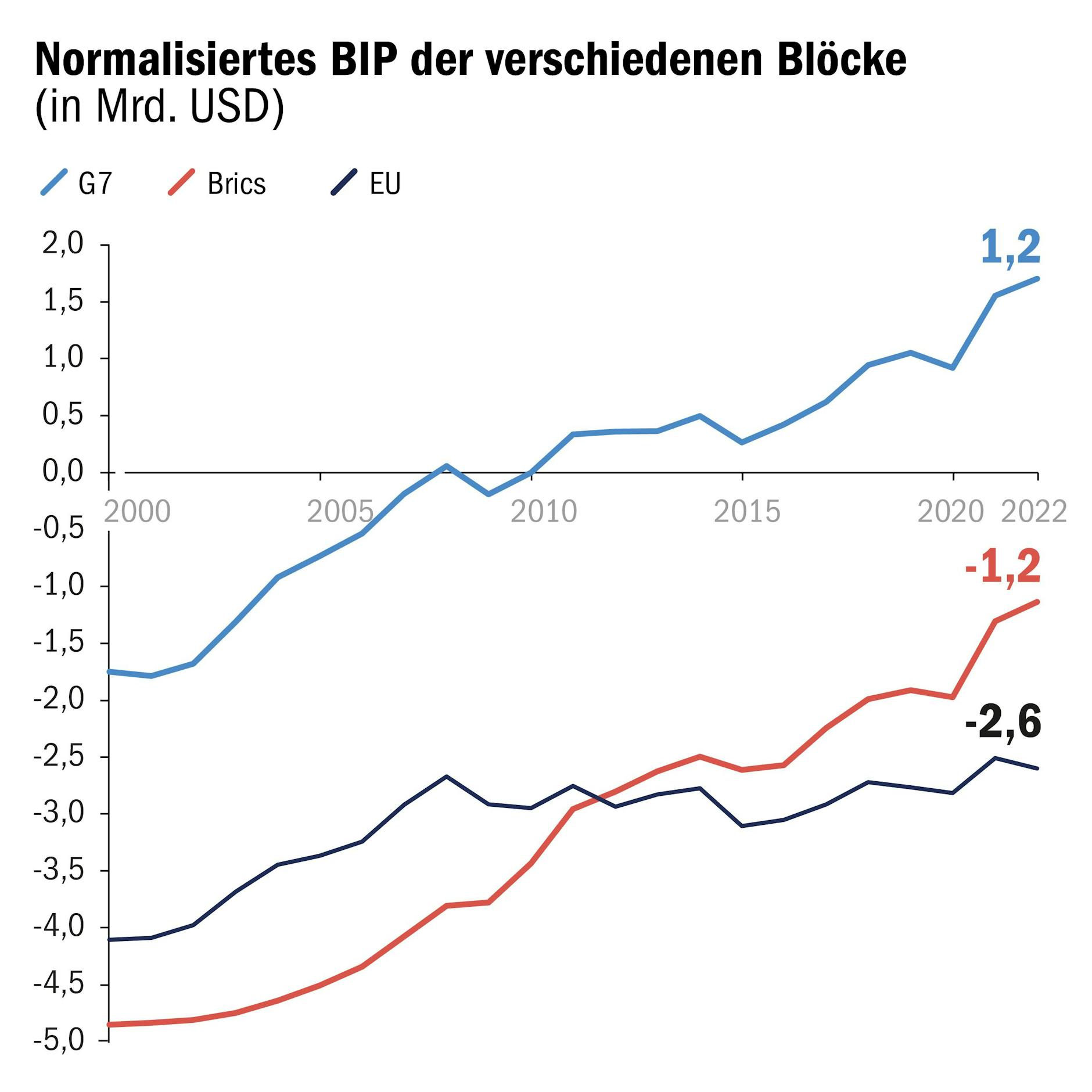

Die Entwicklungen seitdem sind bekannt. China ist als wirtschaftlicher und gesellschaftspolitischer Antagonist zu den USA, auch zu den G7 aufgestiegen, seine konfuzianisch-marxistischen Konzepte bieten, gemeinsam mit Partnern, eine alternative Ordnung und entfalten zunehmend Gravitation. Die Brics-Staaten – eine Allianz, die sich als Gegenentwurf zu den westlichen Modellen versteht – haben bereits 2020 in ihrer Kaufkraft die G7 übertroffen. Mit der Erweiterung der Brics im Jahr 2024 hat sich diese Entwicklung beschleunigt. Heute ist der Wettbewerb zwischen den G7 und der EU auf der einen und den Brics+-Staaten auf der anderen Seite Realität – nicht nur für das Management und die Sozialpartner in der deutschen Automobilindustrie.

Die politischen, ökonomischen und militärischen Konsequenzen dieser Entwicklungen sind spür- und von US-Regierungsseite unüberhörbar. Es ist entscheidend, dass politische, wirtschaftliche und mediale Akteure Risiken und Chancen erkennen und aktiv an einem positiven Zukunftsbild arbeiten, für diese wie auch für nachfolgende Generationen. Gesellschaftliche Stimulanz über Ziel- oder Feindbilder, konstruktives oder destruktives Verhalten, verbindend oder spaltend: Das sind die Entscheidungsvektoren. Dies ist der Grund, warum wir uns flachen Rechts-Links-Einordnungen verweigern und warum die Berliner Zeitung mit jedem Akteur, mit jeder in Berlin ansässigen Botschaft spricht. Auch wenn das nicht allen gefällt.

Die Marktmacht und Innovationskraft liegen heute nicht mehr allein im Westen. Unternehmen stehen vor der Aufgabe, ihre Geschäftsmodelle neu zu denken, um den geopolitischen Veränderungen gerecht zu werden. Die aktuelle Sanktionspolitik führt zu einer neuen Form von Abschottung, dem sogenannten Tech Curtain, der ähnliche Effekte wie der Eiserne Vorhang im Kalten Krieg haben könnte. Diese Situation eröffnet überproportional Chancen, birgt aber auch Risiken, die es umsichtig zu bewerten gilt.

Die USA haben diese Herausforderungen bereits mit dem Antritt der Obama-Regierung 2009 erkannt und ihre intellektuellen, wirtschaftlichen und militärischen Kapazitäten seitdem stärker in Richtung China, später auch Russland, ausgerichtet. Deutschland als Teil der G7 steht Jahre später vor einer ähnlichen Aufgabe. Leider zeigt sich, dass wir unzureichend vorbereitet sind und in den letzten 15 Jahren wertvolle Zeit haben verstreichen lassen.

So ist der kollektive Westen bisher nicht in der Lage, dem Überfall Russlands – wir erinnern uns, der Regionalmacht – auf die Ukraine wirkungsvoll entgegenzutreten und den blutigen Aderlass der ukrainischen Gesellschaft effektiv zu stoppen.

Dort sind unsere Fähigkeiten genauso begrenzt wie beim Erhalt und Ausbau staatlicher Souveränität auf Basis sicherer digitaler Infrastrukturen hier in Deutschland.

Als demokratische Gesellschaft müssen wir Ergebnisse liefern und dürfen nicht die Spielregeln oder gar die Mitbewerber verantwortlich machen, wenn uns dies nicht gelingt. Auch polemische Angriffe oder Diffamierungen von Wettbewerbern als „rechts“, „Putin-Freund“ oder „Demokratiefeind“ lenken nur von den eigenen Defiziten ab und schaffen keine Lösungen.

Wir haben in Deutschland kein Erkenntnis-, sondern ein Akzeptanz- und Umsetzungsproblem. Die freie Presse spielt hierbei eine zentrale Rolle als Korrektiv. Daher ist die Unabhängigkeit der Medien von staatlichen Einflüssen entscheidend, um Interessenkonflikte zu vermeiden, für die auch der Presse-Kodex bisher keine adäquaten Regeln bereithält.

35 Jahre ist es her, dass am Abend des 6. Oktober 1989 die Proteste gegen eine veränderungsunwillige Nomenklatur in Berlin eskalierten. Am 4. November erfolgte die massive und friedliche Antwort auf die Übergriffigkeit des Staates und am 9. November öffnete sich auch in Deutschland, in Berlin, der Eiserne Vorhang.

Diese Tage sind Symbole der Friedlichen Revolution, deren Strahlkraft auch durch deutsch-deutsche Animositäten bis heute nicht gemindert wurde.

Niemand konnte damals wissen, wie es ausgeht. Niemand konnte voraussehen, ob die Machthaber zum Machterhalt Waffen sprechen lassen würden. Oder auch nicht. Es war mutig, auf die Straße zu gehen, sich zu verbinden, sich kritisch zu äußern und dem Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmtheit Ausdruck zu verleihen. Dank einer Menge alter weißer (in dem Fall auch weiser) Männer und ihrer staatsmännischen Fähigkeiten im Ausverhandeln von Interessen auf der einen Seite sowie der uneitlen Akzeptanz des Machtverlustes auf der anderen Seite wurde das Unmögliche möglich.

Diese Ausgabe der Berliner Zeitung ist den Mutigen gewidmet. Die Berliner Zeitung sieht es als ihre Aufgabe, sachlich und mutig zu berichten – ohne sich in vermeintlich sichere Referenzräume zurückzuziehen. Denn es erfordert Mut, den medialen Konsens Deutschlands infrage zu stellen. Dass sich dieser Mut auszahlt, belegen die Geschäftszahlen der Berliner Zeitung: die wachsende Leserschaft, die abnehmende Abhängigkeit von Plattformen wie Google oder Meta sowie – nicht zuletzt – die nicht abreißende Zahl kritischer Berichte in konkurrierenden Medien.

Wir werden diesen Weg weitergehen. Weil die Softpower des Westens der mächtigste Teil einer westlichen orientierten, freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist. Diese werden wir kompromisslos unterstützen und gegen mehr oder weniger subtile Angriffe von jeder Seite verteidigen. Nicht nur, aber auch, weil wir als Ostdeutsche die Alternativen gut genug kennen.

Traditionelle Strukturen in Politik und Medien werden den Wandel der Welt nicht aufhalten. Der Anspruch aufstrebender Nationen auf mehr Mitspracherecht in geopolitischen Fragen und eine gerechtere Verteilung von Ressourcen und Lasten wird sich weder ausblenden noch verdrängen lassen. Daher bleibt es unser Ziel, eine konstruktive, respektvolle und gewaltfreie Konfliktmoderation zu unterstützen.

Wir Ostdeutschen sind nicht auf der Suche nach einer Autorität, die uns das Denken abnimmt, nach einem starken Staat oder einer mächtigen Allianz. Es ist eines dieser offensichtlich falschen Bilder, die gezeichnet werden, um von Ursachen sowie eigener Ideen- und Mutlosigkeit abzulenken. Mit ihrer Transformationserfahrung und dem gesunden Zweifel an Autoritäten sind Ostdeutsche weder Nazis noch Kommunisten. Vielleicht sind sie etwas müde, gelangweilt und mitunter auch abgestoßen vom heutigen medialen Anspruchsniveau, Konflikte unter Inkaufnahme brutaler Gewalt lösen zu wollen.

1955, zehn Jahre nach dem Holocaust, den Atombombenabwürfen über Hiroshima und Nagasaki und den Dutzenden Millionen Toten auf den Schlachtfeldern Asiens und Europas, trafen erst 18 und das Jahr darauf 52 Nobelpreisträger sich auf Einladung Max Borns und Otto Hahns am Bodensee und warnten die Weltgemeinschaft: „Alle Nationen müssen zu der Entscheidung kommen, freiwillig auf die Gewalt als letztes Mittel der Politik zu verzichten. Sind sie dazu nicht bereit, so werden sie aufhören zu existieren.“ Kein Mensch, egal welchen Geschlechts und Alters, sollte wegen eines politischen oder wirtschaftlichen Konflikts sterben müssen. Erst recht nicht für einen religiösen Konflikt.