Hermann Radinger träumte schon immer davon, Vater zu werden. „Eigentlich wollte ich noch mehr Kinder“, sagt der zweifache Vater. Doch seit Januar 2022 lebt der Nürnberger getrennt von seiner Ehefrau – und somit auch von seinem sechsjährigen Sohn und seiner achtjährigen Tochter.

Hermann Radinger heißt eigentlich anders. Aus Angst, seine Aussagen könnten von seiner Expartnerin gegen ihn verwendet werden, möchte er anonym bleiben. Im Jahr 2010 hatte der Unternehmer seine damalige Partnerin geheiratet. Zwei Kinder gingen aus der Ehe hervor. „Für mich stand immer fest: Ich will auch nach der Trennung für meine Kinder da sein und sie erziehen. Ich will nicht nur der Spaß-Papa sein“, betont der 51-Jährige.

Doch leicht gemacht werde ihm das von der Kindsmutter nicht. Im August vergangenen Jahres wohnten seine Kinder vier Wochen lang bei ihm. Vor Gericht sagten die beiden aus, dass sie gerne beim Vater leben wollen. Bisher wurden sie viermal befragt. „Ich habe das Gefühl, sie werden so lange unter Druck gesetzt, bis sie sagen: Ich will nicht zu meinem Vater“, sagt Radinger.

Die Zeit mit den Kindern ist knapp

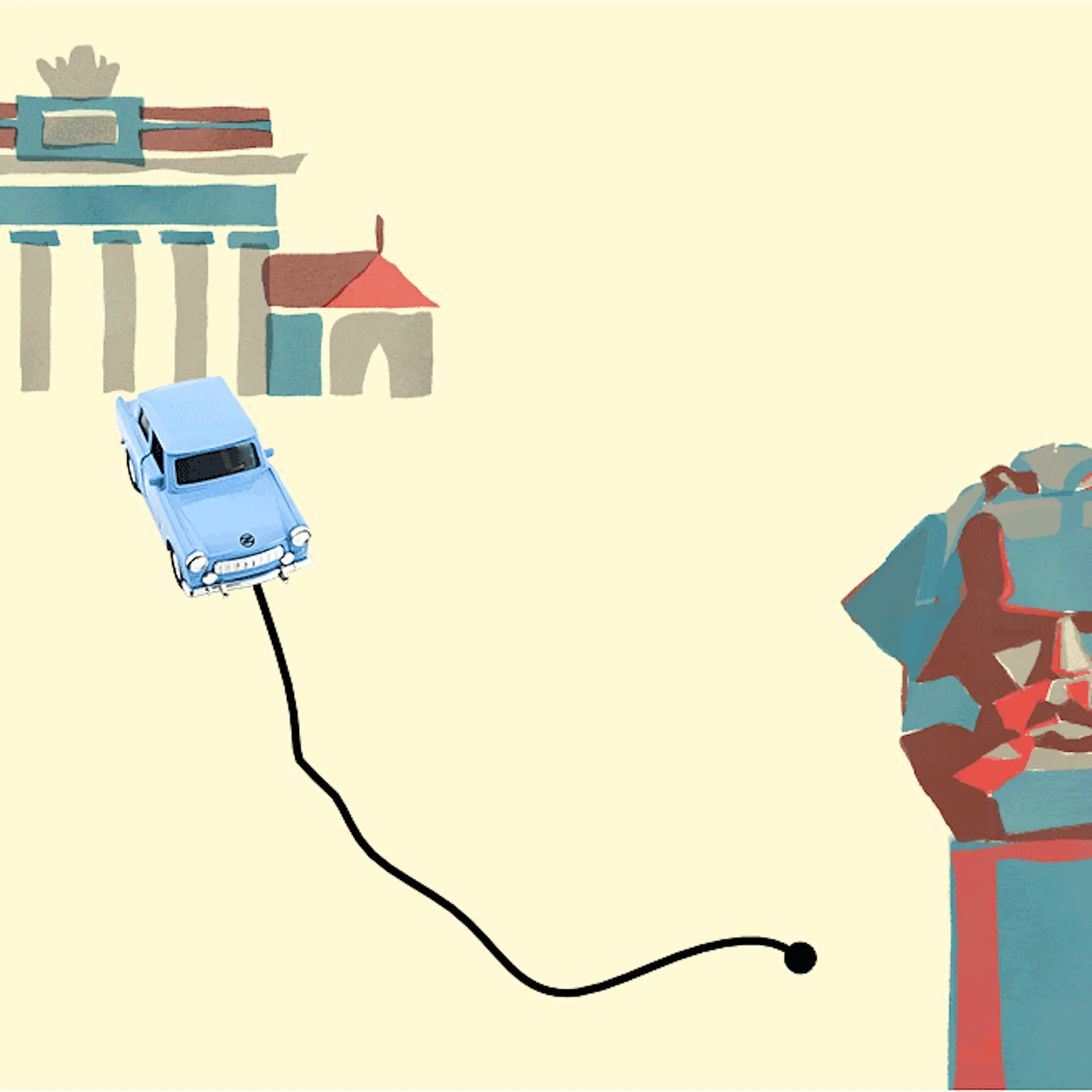

Am liebsten wolle Radinger seine Kinder im Wechselmodell erziehen. Bei dieser Form leben die Kinder abwechselnd bei Mutter und Vater. Meistens pendeln die Schützlinge im Wochenrhythmus zwischen den Wohnungen der beiden getrennt lebenden Elternteile hin und her.

Aktuell betreut Radinger seine beiden Kinder nur alle zwei Wochen, von Freitagnachmittag bis Sonntagabend. Zu wenig, findet der Unternehmer. „Meine Kinder leiden darunter. Meine Tochter hat zum Beispiel große Probleme mit dem Lesen. Ich würde ihr gerne dabei helfen, aber die Zeit reicht einfach nicht“, klagt er.

Gerade die ersten Jahre eines Kindes seien prägend. „Mir entgehen viele Entwicklungsschritte. Ich habe massive Angst, diese wichtige Zeit mit meinen Kindern zu verpassen“, sagt Radinger. Da er selbstständig ist, könne er sich seine Arbeitszeit frei einteilen. „Ich kann nachmittags mit meinen Kindern auf den Spielplatz gehen oder ihnen bei den Hausaufgaben helfen“, sagt er. Die restliche Schreibtischarbeit würde er dann abends erledigen, wenn die Kinder im Bett sind.

Das Vorurteil, das Wechselmodell könne nur funktionieren, wenn sich die getrennten Partner gut verstehen oder gar freundschaftlich verbunden wären, hält er für falsch. „Im Gegenteil: Wenn der eine früh das Kind in die Schule bringt und der andere Freitagnachmittag abholt, mindert das sogar das Konfliktpotenzial, da man sich dadurch aus dem Weg geht“, erklärt er. Das könne er auch häufig im Umfeld seiner Kinder beobachten, in dem es viele getrennt erziehende Eltern gäbe.

Familienformen und Betreuungsmodelle überdenken

Prof. Dr. Nina Weimann-Sandig beschäftigt sich seit rund 15 Jahren mit der Ungleichheitsforschung rund um die Themen Alleinerziehende und Armut. Vergangenes Jahr erschien ihr Buch „Weil Kinder beide Eltern brauchen: Neue Perspektiven nutzen – faire Betreuungsmodelle finden – Hilfe für Trennungsfamilien“. Darin beschäftigt sich die Soziologin unter anderem mit neuen Familienformen und der Frage: „Wie kann gemeinsames Erziehen nach einer Trennung funktionieren?“

Sie betont: „Die Vielfalt von Familienformen darf nicht bei der Trennung enden.“ Ein mögliches Konzept: das Wechselmodell. Es stellt einen Gegenentwurf zum Residenzmodell dar, das immer noch in den meisten Fällen praktiziert wird. Hierbei wohnt das Kind beim betreuenden Elternteil – meistens der Mutter – und ist jedes zweite Wochenende sowie in den Ferien beim anderen Elternteil zu Besuch. Dieser ist unterhaltspflichtig.

Familiengericht als letzte Instanz

Weimann-Sandig kritisiert: „Eltern sowie Jugendämter und Gerichte hören in Deutschland sehr wenig auf den Willen des Kindes und berücksichtigen diesen kaum.“ Ihr Appell an getrennt lebende Eltern ist, dass das Familiengericht die letzte Instanz sein sollte, nicht aber die erste. Mit dem Gang vors Gericht würden Eltern viele Entscheidungen aus der Hand geben. Eine außergerichtliche Einigung sollte daher immer das primäre Ziel sein.

Ihrer Meinung nach ist es notwendig, geschlechtsspezifische Rollen zu hinterfragen: „Alleinerziehende sind zum Großteil immer noch Frauen. Sie arbeiten oft in prekären Arbeitsverhältnissen oder gar freiberuflich, um die Arbeit mit der Kinderbetreuung vereinbaren zu können.“

Das Wechselmodell habe auch für Frauen Vorteile. Gleichverteilte Arbeitsteilung befähige Mütter, Karriere zu machen, der Teilzeitfalle zu entgehen und sich selbst zu verwirklichen, auch neben dem Beruf. „Das ist die beste präventive Maßnahme, um Altersarmut vorzubeugen.“ Hochstrittige Fälle und Gewaltfälle seien besonders schwierig: Hierfür müssten die Angebote an Mediationen ausgebaut werden.

Konfliktlösung durch Mediation

Eine Mediation ist ein Verfahren zur konstruktiven Beilegung eines Konfliktes, die auf Freiwilligkeit beruht und durch einen unbeteiligten Dritten durchgeführt wird. „Es gibt keine staatlich geförderte, begleitete Mediation. Diese ist immer noch denen vorbehalten, die die finanziellen Mittel haben“, beklagt die Soziologin.

Um diese Lücke zu schließen, benötige es fachlich ausgebildete Mediatoren. „Der Weg zu gemeinschaftlicher Sorge wird geebnet durch gute Kommunikation.“

Weimann-Sandig setzt in ihrer Arbeit digitale Hilfsmittel ein. Das funktioniere gut: „Beim mirror board beispielsweise können Eltern Gefühle, Wünsche und Forderungen beschreiben, die vom anderen gelesen werden. Kommunikation braucht Sender und Empfänger.“

Ohne eine funktionierende Kommunikation komme es sonst häufig zu einem völligen Kontaktabbruch. „Man muss alles tun, um Eltern wieder dazu zu bringen, miteinander zu kommunizieren, um eine Vorenthaltung des Kindes vorzubeugen.“

Hierbei sei es auch wichtig, die Paarebene von der Elternebene klar zu trennen. „Rachegedanken durch verletzte Gefühle sind menschlich, aber man darf sich nicht in den Vordergrund stellen, sondern das Kind.“ Diese Verletzungen können eventuell durch Mediationen aufgearbeitet werden.

„Mein Anwalt wollte mich aufhetzen“

Radinger erklärt, er habe nicht nur unter psychischer, sondern auch körperlicher Gewalt gelitten. „Sie biss mich, schlug mit einer Zange auf mich ein, verbrannte mich mit dem Bügeleisen. Aber das interessiert keinen, da ich ein Mann bin.“

Seiner Meinung nach setzt sich immer noch das Narrativ durch, eine Frau könne nicht gewalttätig sein. Dabei wolle er nur das Beste für seine Kinder. Besonders seine Tochter leide unter der Trennung ihrer Eltern und dem seltenen Kontakt zu ihrem Vater, habe psychische Probleme. „Meine Kinder sind kurz davor, in die Psychiatrie zu kommen!“, sagt er.

Mit Streit werde weiterhin vor Gericht Geld gemacht. Auch er merkte: „Mein Anwalt wollte mich aufhetzen.“ Das wollte er nicht. „Ich tue alles dafür, um zu signalisieren: Ich will keinen Streit.“ Das Wohl seiner Kinder stehe für ihn im Mittelpunkt. Nun habe er den Anwalt gewechselt und sich für eine Anwältin entschieden. Er hofft auf eine baldige Einigung mit seiner Exfrau – vor allem zum Wohle seiner Kinder.

Wenn der Kontaktversuch mit dem Kind unerwidert bleibt

Auch Trennungsvater Ben Wenzel wünscht sich mehr Kontakt zu seinen Kindern, vor allem zu seiner Tochter. Die habe er seit drei Jahren nicht gesehen. Zu seinem 17-jährigen Sohn habe er zwar ein gutes Verhältnis, aber auch ihn würde er gerne öfter sehen.

Allerdings habe die Mutter die gemeinsame Vater-Sohn-Zeit reduziert. Jetzt sieht Wenzel ihn nur alle zwei Wochen von Samstagmorgen bis Sonntagnachmittag. Dabei wohnen sie nur wenige Kilometer voneinander entfernt: „Sie könnten einfach aufs Rad steigen und herfahren.“

2010 trennte sich Wenzel von der Mutter seiner Kinder. Zwei Jahre später folgte die Scheidung. Für das schwierige Verhältnis zu seiner Tochter hält er verschiedene Gründe für ausschlaggebend. „Sie befindet sich in einem Loyalitätskonflikt und will der Mutter gefallen“, vermutet der Nürnberger.

Als Motive, wieso seine Exfrau die gemeinsame Tochter gegen ihn aufhetze, sieht er Rache, Geld und verletzte Gefühle. Zudem war seine Tochter bei der Trennung erst dreieinhalb Jahre alt. „Sie hatte eine schwächere Bindung zu mir als zu ihrer Mutter. Ich musste viel arbeiten und konnte dadurch nur wenig Zeit mit ihr verbringen“, sagt der Beamte im Vorruhestand.

Auch der Kontakt zu seinem Sohn werde ihm erschwert. „Als er zwölf Jahre alt war, habe ich ihm während eines Betreuungswochenendes erlaubt, 200 Meter mit dem Rad zu einem Kindergeburtstag seines Freundes zu fahren. Seine Mutter machte daraus ein Riesendrama, behauptete, ich gefährde mein Kind“, erinnert er sich. „Ich fühle mich als Mann vor dem Familiengericht diskriminiert.“

Stärkung der Vaterrolle

Wenzel engagiert sich im Verein Väter-Netzwerk e.V., einer Initiative von Vätern, mit dem Ziel, die Vaterrolle im Leben ihrer Kinder zu stärken. Seiner Meinung nach ist hier noch viel zu tun. Statt der negativen Fragestellung, ob der Vater dem Kind schade, wünscht er sich eine positive Herangehensweise: Wie kann Kommunikation gut gelingen und der Vater mehr Verantwortung für sein Kind übernehmen?

„Wir sind nicht gegen die Diskriminierung von Vätern, sondern gegen die Diskriminierung des nicht betreuenden Elternteils“, betont er. Dies könne auch die Mutter sein. Da jedoch häufig die Mutter das Sorgerecht habe, sei es meistens der Vater, der benachteiligt werde. „Ich fühle mich als Mann vor dem Familiengericht diskriminiert.“

Das Recht der Kinder auf beide Elternteile werde nicht berücksichtigt; denn obwohl er sich das Sorgerecht mit der Mutter teile, habe Ben Wenzel kaum Einfluss. „Das Sorgerecht auf dem Papier zu haben und dieses auch ausführen zu dürfen, sind leider zwei verschiedene Dinge.“

Stefanie Unbehauen ist 27 Jahre alt. Sie hat Wirtschaftswissenschaften sowie Wirtschafts- & Politikjournalismus studiert und schreibt vorwiegend für das Ressort Gesellschaft.