Es ist die naheliegendste Frage: Ist der Biermann reif fürs Museum? Der lebt doch noch, ist 86 Jahre alt und guter Dinge, er hat die Schau bereits gesehen und wird zur Eröffnung am Mittwochabend erwartet. Fragen kann man auch: Gehört der überhaupt ins Museum? Er ist doch Liedermacher, Vertreter einer flüchtigen Kunst.

Zu zeigen hat das Deutsche Historische Museum (DHM) auf 560 Quadratmetern jedenfalls eine ganze Menge, an den mal zackig, mal halbrund in den Raum gestellten Wänden. Die wenigsten der 281 Objekte sind Schallplatten oder Tonbänder, es sind Ausweise, Fotos, Bücher, eine Schreibmaschine, eine Gitarre, eine Umzugskiste, ein Chanukka-Leuchter und vieles mehr. Aber immerhin an 38 Medienstationen erklingen Songs und sind Filmausschnitte zu sehen. Einige davon markieren auf bewegende, im Rückblick geradezu verstörende Weise deutsch-deutsche historische Ereignisse, die mit Wolf Biermann verknüpft sind.

Bildstrecke

Romy Schneider und Arthur Miller an seiner Seite

Der Ausschnitt aus der Nachrichtensendung des DDR-Fernsehens „Aktuelle Kamera“ vom 16. November 1976, in dem ein Sprecher verkündet, dass Wolf Biermann die Staatsbürgerschaft entzogen wurde, ist so ein Schlüsseldokument. Das Kölner Konzert, zu dem Biermann zuvor überraschend die Ausreise genehmigt worden war, kann man als Mitschnitt des WDR in voller Länge sehen. Der entsprechende Bildschirm hängt in einem mit dicken Vorhängen abgeteilten Bereich mit Bänken. Biermann singt und macht kleine Witze, er weiß noch nicht, was folgt. Neben dem inzwischen bekannten Protest einiger mutiger Schriftsteller und Künstler wie Stephan Hermlin, Christa und Gerhard Wolf, Volker Braun und Manfred Krug und dem folgenden Exodus von Intellektuellen aus der DDR gab es damals auch internationale Proteste. Das DHM zeigt einen Brief des PEN America, unterzeichnet von Schriftstellern wie Alan Ginsberg, Arthur Miller und Kurt Vonnegut, sowie eine Videoaufnahme der Schauspielerin Romy Schneider, die auch im Namen von Yves Montand und Michel Piccoli sprach.

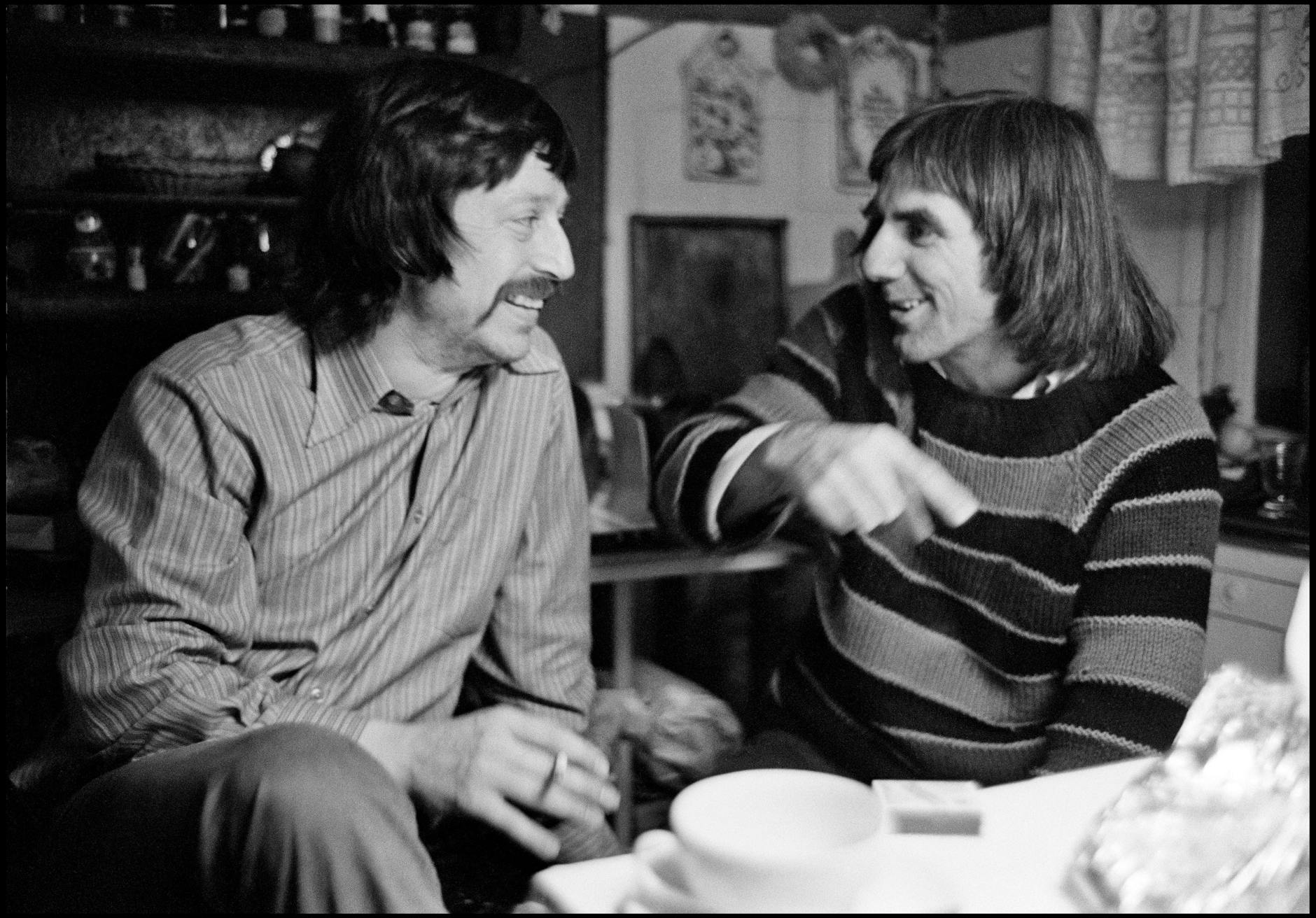

Berührend sind die von Katja Havemann gedrehten Szenen von Biermanns Besuch bei seinem Freund, dem Chemiker und Bürgerrechtler Robert Havemann kurz vor dessen Tod, zu sehen in einem Ausschnitt des ZDF-Magazins „Kennzeichen D“, wo Havemann voller Hoffnung von einer beginnenden Freiheitsbewegung in den sozialistischen Ländern sprach. Das war im April 1982. Und ein Reporter von „Kennzeichen D“ war es, der Wolf Biermann im Herbst 1991 in Berlin mit dem Dichter Sascha Anderson zusammenbrachte, der ihn scharf angriff. Biermann hatte ihn in seiner Dankesrede zum Georg-Büchner-Preis als Stasi-Spitzel enttarnt, damals stand noch Aussage gegen Aussage, Biermann musste sich in dem Beitrag den Vorwurf anhören, ein Denunziant zu sein. Erst später wurden die zum Teil von der Stasi im Wendeherbst bereits zerkleinerten Aktenbände rekonstruiert und Medien und Historikern zugänglich.

Hanns Eisler nannte Biermann ein „fabelhaftes Talent“

Mehr als 30 Jahre später sind viele deutsch-deutsche Fragen wieder aktuell. Und während darüber diskutiert wird, wie die Historikerin Katja Hoyer DDR-Geschichte in Episoden erzählt, findet man hier im Museum auch anekdotische Beiträge. Wolf Biermann, dessen Vater Dagobert Biermann als jüdischer Kommunist in Auschwitz ermordet wurde, war aus Begeisterung von Hamburg in die DDR gegangen. Er wollte in diesem Staat wirken, das belegen viele Beispiele in den Vitrinen.

Mit Eifer sang er bei Hanns Eisler vor; der – immerhin der Komponist der Nationalhymne der DDR – hält ihn für ein „fabelhaftes Talent“. Die Tonaufnahme lässt einen begeisterten jungen Biermann erklingen, der ein Lied zum 1. Mai gedichtet hat: „Braune Bockwurst-Schwaden ziehn durch den Panzerlärm/Reden ziehn durch mein Gemüt/Und ich mag dich gern“, heißt es darin. Das war im September 1961, nach dem Mauerbau. Im Jahr darauf, im Dezember, tritt er gemeinsam mit Lyrikern wie Sarah und Rainer Kirsch und Volker Braun in der Akademie der Künste auf. Stephan Hermlin, der die Dichter eingeladen hat, musste sich später dafür rechtfertigen, sogar sein Amt als Sekretär der Sektion Dichtkunst und Sprachpflege der Akademie niederlegen.

Von Anfang an begleitet die Ausstellung ein erstaunliches heiteres Element. Bildlich zeigt es sich wie ein in einem Zug gekritzelter Wolf. Das DHM historisiert einerseits einen lebenden deutschen Künstler, andererseits will es das Interesse beim jüngsten Publikum wecken: Am Eingang gibt es ein Ausstellungsheft für Kinder, das zu einzelnen Stationen führt, die der Kritzel-Wolf markiert: einem Deutschland-Würfelspiel mit Ereigniskarten etwa, zu Biermanns Kinderliedern und seinem von Kurt Mühlenhaupt illustrierten Buch „Das Märchen vom kleinen Herrn Moritz“. Dort, wo Erwachsenen Wolf Biermann in der westdeutschen Antiatomkraft- und Friedensbewegung (an der Seite von Joan Baez) nahegebracht wird, können sich Kinder selbst einen Button mit Friedens- oder anderer Botschaft gestalten. Das Angebot für junge Menschen zur Führung durch die Ausstellung steht unter dem Titel „Warte nicht mit deinem Mut“.

Die Dichtung als der Kern des Werks und der Ausstellung

Die Schau im Ganzen heißt „Wolf Biermann. Ein Lyriker und Liedermacher in Deutschland“, sie legt die Reihenfolge der Berufe fest und vermeidet das Wort Politik. Fragen wir Raphael Gross, den Präsidenten der Stiftung Deutsches Historisches Museum, nach dem Titel. „Bei uns haben Sie zuerst das Logo Deutsches Historisches Museum“, sagt er, „das heißt, dann ist es klar, es ist eine historische Ausstellung. Wir würden sie nicht zeigen, wenn er nicht eine zeithistorische Persönlichkeit wäre.“ Also stand nur die Frage, was hinzukommt.

Das kleine Gespräch mit Raphael Gross führen wir in der Ausstellung, er schlägt vor, auf einer der Bänke im Zentrum Platz zu nehmen, mit Blick auf ein Foto, das Roger Melis in Biermanns Wohnung in der Chausseestraße 131 aufgenommen hat. Das vollgestopfte Zimmer war sein Studio und seine Bühne in den Jahren seines Auftrittsverbots in der DDR. Wenn die Kuratorin der Ausstellung bei der Pressekonferenz vorab nicht gesagt hätte, dass dieser zentrale Bereich gebogene Wände habe, weil er von oben wie der Korpus einer Gitarre aussehe, wäre das nicht aufgefallen. Bemerkbar ist aber schon, dass sich hier in der Mitte die Musik, das Lob und auch die Kritik an ihr ballt. Außen herum verläuft der biografische Weg.

„Wenn es nicht auch diesen Kern seines Werkes gäbe, weiß ich gar nicht, ob er uns so interessieren würde. In der Folge von Brecht und Heine ist Wolf Biermann eine ganz wichtige Figur in der deutschsprachigen Dichtung“, sagt der Direktor. „Wir sind ein historisches Museum, wir versuchen natürlich Dinge zu zeigen, die schon eine historische Patina haben, die wir mit den Mitteln der Historiografie durchdringen können. Insofern liegt der Schwerpunkt auf der Zeit nach seiner Übersiedlung in der DDR, seiner künstlerischen Karriere in der Chausseestraße bis zur Ausbürgerung und der Zeit danach.“ Er verstehe sie übrigens nicht als Ehrung, sondern als eine Auseinandersetzung: „Es ist keine Ausstellung für, keine von, sondern eine über Wolf Biermann.“