Ab Juli widmet das Deutsche Historische Museum dem Dichter und Liedermacher Wolf Biermann eine Ausstellung. Zuvor erscheint im Ch. Links Verlag ein Buch über die Bedeutung Biermanns in verschiedenen Zusammenhängen. Wir veröffentlichen vorab den Beitrag des Historikers Stefan Wolle, dem Wissenschaftlichen Leiter des Berliner DDR-Museums.

Am späten Nachmittag des 16. November 1976 stürzte eine Freundin aufgeregt in unsere Einzimmerwohnung in der Berliner Chausseestraße und verkündete: „Die haben Biermann ausgebürgert!“ Die Lust an der Sensation überwog in diesem Moment ihre Empörung. Endlich passierte mal was in der trübseligen Ereignislosigkeit jener Jahre. Wir schalteten das Küchenradio ein. Im DDR-Rundfunk verlas zu jeder vollen Stunde der Sprecher mit unbewegter Stimme die ADN-Meldung, die am nächsten Morgen wortgleich in allen Zeitungen des Landes zu lesen war: „Die zuständigen Behörden der DDR haben Wolf Biermann, der 1953 aus Hamburg in die DDR übersiedelte, das Recht auf weiteren Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik entzogen.“

Es folgte die Berufung auf ein Staatsbürgerschaftsgesetz, von dem noch nie jemand gehört hatte. Welches die „zuständigen Behörden“ waren, verriet die Meldung auch nicht. „Biermann“, hieß es weiter, „befindet sich gegenwärtig in der Bundesrepublik Deutschland. Mit seinem feindseligen Auftreten gegenüber der Deutschen Demokratischen Republik hat er sich selbst den Boden für die weitere Gewährung der Staatsbürgerschaft der DDR entzogen.“ Dann kam der vergiftete Nachsatz: „Sein persönliches Eigentum wird ihm – soweit es sich in der DDR befindet – zugestellt.“ Damit sollte, wie schon durch den Hinweis auf die Herkunft aus Hamburg, suggeriert werden, dass Biermann ohnehin eine Art Westimport sei, der in der DDR nichts verloren habe.

Meine erste Reaktion ist mir gut in Erinnerung geblieben, so unzuverlässig das individuelle Gedächtnis auch immer sein mag. Auf der einen Seite die Empörung über die hämische Perfidie, den Liedermacher erst in den Westen zu lassen, um ihm dann die Tür vor der Nase zuzuknallen. Wenn nur ein Bruchteil von dem stimmte, was ihm die SED-Propaganda unterstellte, warum saß er nicht längst in Bautzen? Dort brummte manch einer viele Jahre, der weniger auf dem Kerbholz hatte. Der Besitz einer Tonbandaufnahme mit Biermann-Liedern oder die Weitergabe eines Textes konnte einen damals in den Knast bringen – der böse Wolf aber, der die armen Geißlein verführt hatte, lief frei herum.

Doch in den Abscheu mischte sich ein Moment klammheimlicher Freude über das gigantische Eigentor der SED-Führung. Was für eine Eselei, Biermann der Isolation zu entreißen und ihn direkt in die Spitzenmeldungen und Schlagzeilen zu katapultieren! Hätte man ihn nicht in seiner Wohnung in der Chausseestraße schmoren lassen können, bis er schwarz wird?

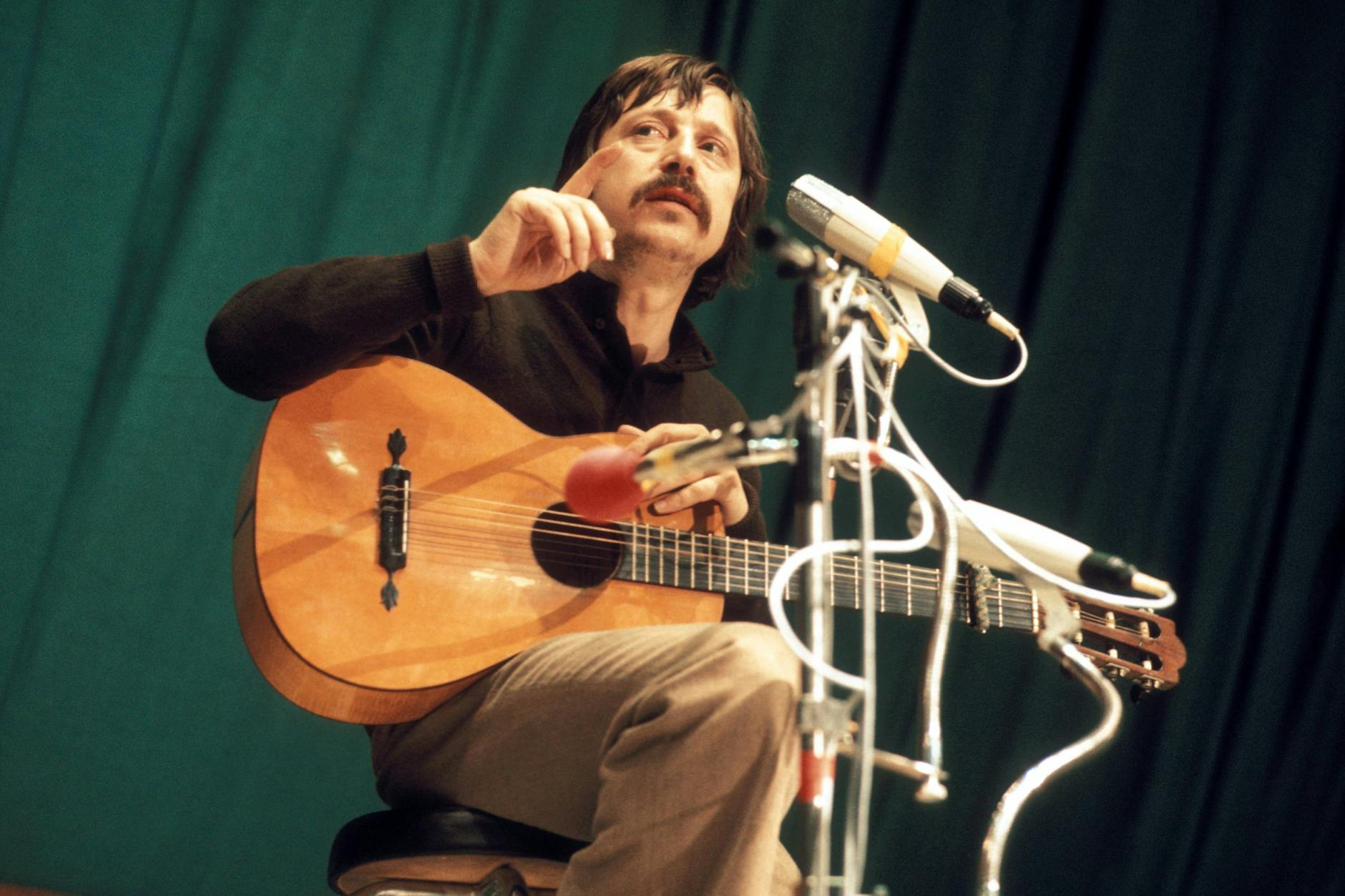

Denn es sei davor gewarnt, die Bekanntheit und Popularität Biermanns innerhalb der DDR zu überschätzen. Ende 1965 und Anfang 1966 geisterte Biermanns Name durch die DDR-Presse. Mehrmals wurde er zusammen mit Robert Havemann und Stefan Heym als einer der Oberbösewichte und Jugendverderber genannt, die sich vor den Karren der Bonner Ultras hätten spannen lassen. Das war nun runde zwölf Jahre her. Seit 1965 war er nicht mehr öffentlich aufgetreten. Es gab keine gedruckte Zeile von ihm, keine Schallplatte und schon gar keine Sendung im Rundfunk oder Fernsehen. Nur gelegentlich verirrte sich eine Schallplatte oder ein Textbuch in den Osten. Das Risiko war erheblich, und auch unsere Westfreunde waren nicht immer von großem Heldenmut erfüllt, wenn es galt, sich mit den Zollorganen der DDR anzulegen.

In den Westmedien tauchte Biermann gelegentlich in mitternächtlichen Kultursendungen auf. Doch die Unterstellung der SED-Propaganda, er sei als Wunderwaffe der ideologischen Unterwanderung im Dauereinsatz gewesen, lag neben der Wirklichkeit.

Wirklich populär war Biermann vor allem unter den kritischen Intellektuellen der damals mittleren Generation, also unter den Studentenjahrgängen der Sechziger- und frühen Siebzigerjahre. Sie schmückten sich gerne mit Zitaten aus seinen Liedern und Gedichten. Es war ein Erkennungssignal, dass man zum auserwählten Kreis der heimlichen Gedankenverbrecher gehörte. Es waren allzu oft aber jene Leute, die „scharf sind auf die scharfen Sachen und selber in die Hosen machen“, wie Biermann sie nannte. Sie waren inzwischen in – wenn nicht lukrative, so doch bequeme – Positionen eingerückt. Gleichzeitig aber hatten sie das Bedürfnis, sich selbst und der Mitwelt zu beweisen, dass es ein „Leben vor dem Tode“ gibt, wie Biermann unnachahmlich gedichtet hat.

So kursierten im Lande Redewendungen, von denen manche gar nicht wussten, dass sie aus dem Repertoire des aufsässigen Liedermachers stammten. Sogar auf dem Klo im Bahnhof Friedrichstraße las man Biermann-Sprüche – ganz gewiss der höchste Dichterlorbeer, den die Welt zu vergeben hat. Doch trotz alledem arbeitete die Zeit gegen ihn. Die jüngeren Jahrgänge kannten ihn – wenn überhaupt – nur vom Hörensagen, von der breiten Bevölkerung ganz zu schweigen.

In diesem Zusammenhang spielt eine noch tiefergehende Entwicklung eine Rolle. Die Verbindung von Freiheitspathos, Aufsässigkeit und kommunistischer Erlösungsideologie hatte um 1968 von Paris bis Prag den Sound der Zeit bestimmt. Die Rebellen im Westen träumten von der proletarischen Revolution, die Systemkritiker im Osten von ebenjenen bürgerlichen Freiheitsrechten, die unseren Westfreunden so verächtlich waren. Der Traum von der Revolte in Ost und West, dem Biermann eine Stimme gab, war 1976 keineswegs ausgeträumt, er hatte aber bereits Patina angesetzt.

Genau um diese Fragen ging es, als wir am Abend jenes 16. November 1976 noch lange in der Küche saßen, um zu diskutieren. Wir sprachen über die Zukunft der DDR, den Eurokommunismus, über Abhauen und Hierbleiben, über Widerstehen und Anpassen. Leider gibt es kein Abhörprotokoll, nicht einmal einen IM-Bericht. Die Stasi war entgegen einer verbreiteten Legende weder allwissend noch allgegenwärtig, was in diesem Fall wirklich schade ist. Soweit ich mich erinnere, war ich der letzte Idiot, der die Idee des Sozialismus verteidigte, doch ich merkte selbst, wie brüchig meine Argumente waren. So vollzog sich in unserer Küche und in Tausenden anderen Küchen des Landes an diesem und den folgenden Tagen ein Prozess der „ideologischen Klärung“, wie es in der Sprache der FDJ-Berichterstattung geheißen hätte.

Am 18. November 1976 erschien in der gleichgeschalteten DDR-Presse ein weiterer Artikel, aus der bundesdeutschen DKP-Zeitung Unsere Zeit, die der SED so treu ergeben war, dass sie – nach Herausnahme des Westfernsehprogramms – sogar in der DDR verkauft werden konnte. Im besten Ostkaderwelsch wurden die Vorwürfe gegen Biermann wiederholt: „Mit der Grundrichtung seines Auftretens diskriminiert er das sozialistische Aufbauwerk, das das arbeitende Volk der DDR unter schwierigen Bedingungen vollbringt, die sozialistische Demokratie, die Partei der Arbeiterklasse.“ Man darf vermuten, dass der spröde Text direkt aus der Abteilung Agitation und Propaganda im ZK der SED stammte.

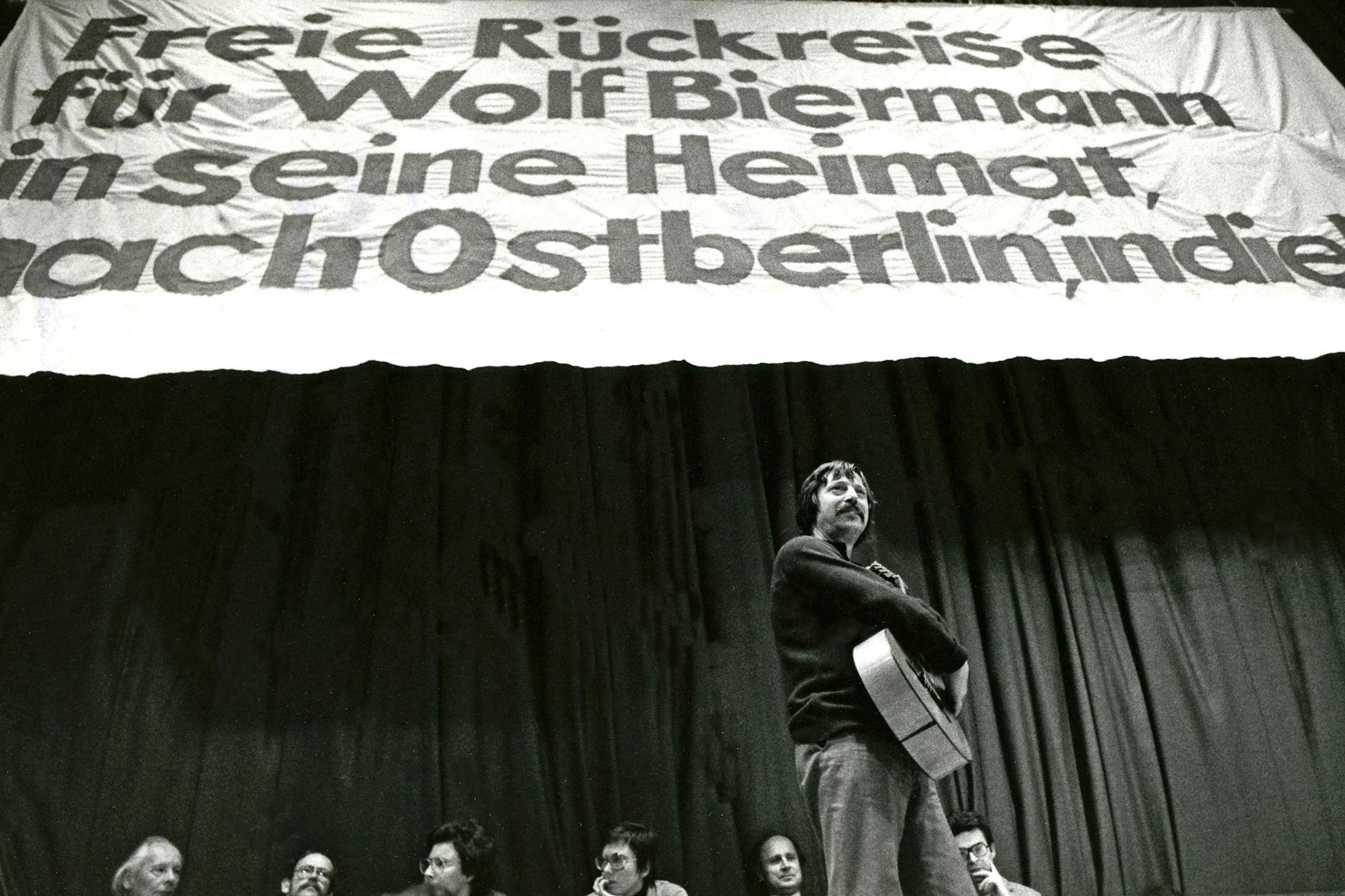

Mit solchen selbstgeschriebenen Gastkolumnen meinte die SED, den Fall Biermann zu den Akten legen zu können. Doch es war etwas Unvorhergesehenes, wahrhaft Sensationelles und in der bisherigen Geschichte der DDR absolut Einmaliges geschehen. Am Abend des 17. November 1976 veröffentlichten die Westmedien einen Protestbrief gegen die Ausbürgerung von Biermann, den 13 namhafte Intellektuelle unterschrieben hatten. Mit ein paar bösen Artikeln im Feuilleton der Westpresse hatte die SED-Führung gerechnet. Protestaktionen im Inneren waren Sache der Stasi und des Staatsanwaltes. Das hatte es immer mal gegeben. Doch nun stellte sich die literarische Prominenz offen gegen eine Maßnahme von Partei und Regierung, die Mehrheit davon waren SED-Genossen, was die Sache noch brisanter machte.

Inzwischen war es Montag, der 22. November 1976. Wir saßen bereits am frühen Vormittag in trauter Runde im „Espresso“ an der Ecke Friedrichstraße/Unter den Linden. Dort verbrachten die Jungintellektuellen viel Zeit bei wässrigem Kaffee und kärglichen Speisen. Das am Schnittpunkt aller Wege zwischen Humboldt-Universität, Staatsbibliothek, Akademie der Wissenschaften und anderen Stätten der Geistigkeit gelegene Café war Nachrichtenbörse, Treffpunkt und Spielwiese für eine Art Kaffeehausopposition. So tatenarm und geschwätzig diese Kaffeerunden gewesen sein mögen, ohne sie wäre das Leben in der DDR noch unerträglicher gewesen.

Im „Espresso“ hingen am Garderobenständer immer auch das Neue Deutschland und die Berliner Zeitung, die sonst auf wenig Interesse stießen, an diesem Montag aber intensiv herumgereicht wurden, zumal – oh Wunder! – das Zentralorgan und auch die anderen Zeitungen an den Kiosken bereits am frühen Morgen ausverkauft waren. Mit der Wochenendausgabe des Neuen Deutschland vom Sonnabend, dem 20. November 1976, hatte eine Flut von Gegenerklärungen eingesetzt. Darunter befanden sich seltsam gewundene Widerrufe wie von dem bekannten Schauspieler Ekkehard Schall oder dem Bildhauer Fritz Cremer, begeisterte Zustimmungserklärungen von systemtreuen Schriftstellern und Stellungnahmen von angeblichen Werktätigen.

Am Montag, dem 22. November 1976 steigerte sich der Umfang der Kampagne auf zweieinhalb Großseiten im Neuen Deutschland. Die anderen Zeitungen veröffentlichten eine Auswahl, brachten aber keine originären Beiträge. Auch die Verurteilung des Klassenfeindes wurde streng kontrolliert. Nun meldeten sich unter der Rubrik „Wir Arbeiter lassen unseren Staat nicht beschmutzen“ auch Angehörige der „führenden Klasse“ zu Worte. Die Frauenbrigade „Otto Nagel“ aus dem Kabelwerk Oberspree unterschrieb einmütig eine Erklärung, in der es hieß: „Wer unseren Staat der Arbeiter und Bauern mit Dreck bewirft, der hat ein für allemal das Recht verwirkt, Staatsbürger der DDR zu sein.“

„So einfach ist das?“, fragten sich viele DDR-Bürger. Die ersten Witze machten bereits die Runde: Sagt der Volkspolizist mit gestrenger Miene: „Bürger, weisen Sie sich aus!“ Antwortet der Bürger: „Kann man das schon selbst?“ Die Lächerlichkeit jedenfalls war kaum zu überbieten. Anita M. aus der Baumwollspinnerei Falkenau schrieb: „Wir brauchen solche ‚Künstler‘ nicht. Deshalb fort mit ihm!“ Woher kannte Anita M. den Übeltäter überhaupt und woher wusste sie von dessen schändlichen Reden? Hatte sie etwa heimlich Westfernsehen geguckt? „Künstler“ war jedenfalls im besten Nazi-Jargon in Anführungszeichen gesetzt.

Anita M. wird das nicht gewusst haben. Doch lief es niemandem in der ND-Redaktion bei diesen Ironiezeichen kalt den Rücken herunter? Sie kannten doch sicherlich die Passage in Victor Klemperers LTI über Einstein als „Forscher“ und Heine als „deutschen Dichter“, denen durch die Gänsefüßchen die wissenschaftliche Leistung und die Zugehörigkeit zum Deutschtum aberkannt wurden.

Es muss am folgenden Dienstag, also dem 23. November 1976 gewesen sein. Die jüngeren Mitarbeiter des Zentralinstituts für Geschichte, die man vergattert hatte, bis zum 30. Jahr die Reihen der FDJ zu stärken, wurden vom Kaderleiter zu einer Besprechung zusammengetrommelt. Es gab in der DDR den Brauch, in politisch angespannten Situationen Schüler, Studenten und Mitarbeiter aufzufordern, vorgefertigte Stellungnahmen im Sinne der Parteiführung zu unterzeichnen.

Einblick in finanzielle Situation von Wolf Biermann

Es stellte sich die Frage: Unterschreiben, um in Ruhe gelassen zu werden, oder die Unterschrift verweigern und große Schwierigkeiten riskieren? Doch wider Erwarten geschah gar nichts. Eine FDJ-Funktionärin hielt ein Referat von bemerkenswerter Dummheit. Auf die Frage, warum nicht jeder in die Bundesrepublik reisen dürfte, verstieg sie sich zu der blödsinnigen Bemerkung: „Solange man nicht alle Orte der DDR kennt, hat man auch keinen Grund, in den Westen zu reisen.“ Das Grausige war, dass sie es wirklich ehrlich meinte. Ehe eine richtige Biermann-Diskussion beginnen konnte, brach der Kaderleiter die Versammlung ab. Später hörte man, die Parteileitung habe verfügt, keine Zwangsunterschriften einzusammeln, nachdem solches Ansinnen in mehreren Instituten gescheitert war.

Innerhalb der DDR musste die Führung irgendwie mit der Krise umgehen. Sie verlegte sich auf systematische Diffamierung. Im November 1976 stellte das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) eine kleine Schrift zusammen, die Informationen zu Biermanns angeblichem Lebenswandel enthielt. Die SED-Funktionäre verbreiteten diese Angaben auf mündlichem Wege, um die ideologisch sauberen Genossen mit Argumenten zu versorgen, die unter die Gürtellinie zielten: „Merkmale Biermannscher ‚Gedichte‘ sind die vulgäre Sprache, seine primitiven und ordinären sprachlichen Mittel. Offensichtlich glaubt er, so die Sprache der Arbeiter zu treffen. Er verletzt und beleidigt vor allem die Arbeiter, für die er zu sprechen vorgibt.“

Dann folgte der Einblick in seine finanzielle Situation: „Biermann erhielt von den Abnehmern seiner Machwerke in der BRD und anderen imperialistischen Staaten hohe Honorare. Allein die Einnahmen aus der öffentlichen Nutzung seiner Machwerke betragen jährlich über 30.000 DM. Noch höhere Summen zahlten ihm Verlage und Publikationsorgane wie z. B. Nachrichtenmagazine, Zeitungen und Zeitschriften, Rundfunk und Fernsehanstalten imperialistischer Staaten für seine hetzerischen Artikel, Interviews und Auftritte sowie der amerikanische Schallplattenkonzern ‚CBS‘ mit seinen Hetzsendungen.“

Den Höhepunkt bildete ein voyeuristischer Blick in das verworfene Privatleben des sittenlosen Taugenichts: „Er konnte trotz des von westlichen Massenmedien hochgespielten ‚Berufsverbots‘ in der DDR gut leben. Er war Nutznießer aller sozialökonomischen Erfolge der DDR, besaß den jeweils modernsten Pkw, ein Motorboot und konnte sich ein eigenes Grundstück leisten. Darüber hinaus verfügte er über ein beträchtliches Bankkonto. Für seinen persönlichen Lebenswandel ist u. a. auch seine Einstellung gegenüber Frauen kennzeichnend, die sich in vielen Intimbeziehungen, in häufig wechselnden Frauenbekanntschaften ausdrückt. Er muß für mehrere uneheliche Kinder Unterhalt zahlen. Selbst noch sehr junge Mädchen, die für ihn gewisse Sympathien empfanden, hat er schamlos ausgenutzt und ihre Empfindungen missbraucht. Seine jetzige Ehefrau hat schon vor einigen Wochen auf Ehescheidung geklagt, diese Klage lediglich als Ergebnis falsch verstandener ‚Solidarität‘ jetzt zurückgezogen.“

Solche gezielten Indiskretionen waren – wie man hörte – der Höhepunkt mancher Parteiversammlung. Der Abgesandte einer höheren Leitungsebene verkündete mit Verschwörerstimme, jetzt kämen noch einige „interne Informationen“, die aber nicht für die Öffentlichkeit bestimmt seien. Die Genossen wurden aufgefordert, sich keine Notizen zu machen. Dann wurden Geheimnisse verkündet, von denen die Leitung sicher sein konnte, dass sie noch am selben Tag die Runde machen würden.

Man hat diskutiert, ob es aus der Sicht des SED-Politbüros falsch oder richtig war, den Liedermacher vor die Tür zu setzen. Wie die SED-Führung auch immer gehandelt hätte, sie konnte angesichts der Umstände nicht mehr richtig handeln. Anders ausgedrückt: Eine Diktatur kann keine Fehler machen, weil sie der Fehler ist. Man hat die Biermann-Ausbürgerung und die darauffolgenden Proteste auch den „Anfang vom Ende der DDR“ genannt. Auch das ist falsch. Die gescheiterte Diktatur bestand aus lauter letzten Tagen und die kommende Freiheit aus lauter ersten Tagen. Immerhin hat es bis zum kläglichen Ende noch 13 lange Jahre gedauert.

Die Partei praktizierte eine geschickte Taktik der Schadensbegrenzung. Zunächst differenzierte sie zwischen prominenten Protestlern, die sie höflich und vorsichtig ersuchte, von ihrem Standpunkt abzurücken, und unbedeutenderen DDR-Bürgerinnen und -Bürgern, die sie wegen des gleichen Vergehens verhaften und ins Gefängnis stecken ließ.

Einige Leute wanderten in den Knast, andere flogen von der Uni

Wie in den Nächten nach dem 21. August 1968 zogen Einzelne und kleine Gruppen los, um selbstgeschriebene Flugblätter in die Briefkästen zu stecken und Inschriften an Hausmauern zu schreiben. Andere wandten sich brieflich an die Staatsorgane oder widersprachen öffentlich den Zustimmungserklärungen. Doch so mutig diese Einzelaktionen waren, eine Massenbewegung war dieser Protest nicht. Bei der Stasi häuften sich die Akten, und mancher Genosse von der unsichtbaren Front verdiente sich eine Prämie oder eine Beförderung durch die Ausschaltung von Vertretern der politisch-ideologischen Diversion, in der Stasi-Sprache kurz PID genannt. Einige Leute wanderten in den Knast, andere flogen von der Uni oder verloren ihre Arbeitsstelle und viele wurden in den Westen entsorgt. Die Staatsmacht reagierte flexibel und effizient, machte dadurch aber ihren Staat weder flexibler noch effizienter.

Der Schriftstellerprotest vom November 1976 schlug ein wie ein Blitz. Das Wetterleuchten erhellte für einen Moment die trostlose Landschaft. Aber es folgte auf den Blitz kein Donnerschlag. Dies hatten die Protagonisten des Schriftstellerprotestes gar nicht beabsichtigt. Stefan Heym schilderte in seinen Tagebüchern sehr ehrlich, dass ihn die Anrufe und Solidaritätsbekundungen aus allen Teilen der Bevölkerung eher belästigten. Er wollte kein Volkstribun sein, sondern sehnte sich an seinen Schreibtisch zurück. Wie er war die gesamte etablierte Schriftsteller-Elite nicht bereit oder nicht in der Lage, die Funktion eines öffentlichen Sprachrohrs des Bürgerprotestes zu übernehmen, zumal ihr das Zuckerbrot des Westreise-Privilegs winkte. Viele Kulturschaffende verließen auf Zeit oder für immer die DDR. Andere reisten mit Dauervisum durch die Welt. Die Gemaßregelten wurden durch Reisepass mit oder ohne Rückkehrerlaubnis faktisch zu Bevorzugten des SED-Staates.

Die Diskriminierung durch Privilegierung funktionierte beeindruckend gut. Jedenfalls hielt sich das Mitleid der Zurückbleibenden in Grenzen. Zwischen der seit den späten Siebzigerjahren im Schutzraum der Kirche entstehenden Opposition und den kritischen Literaten entstand eine seltsame Kommunikationslosigkeit, die über das Ende der DDR fortdauerte.

Keiner der bekannten DDR-Schriftstellerinnen und -Schriftsteller spielte in der Opposition irgendeine wichtige Rolle. Weder stellten sich die prominenten Literaten schützend vor die kleinen Grüppchen, die es wagten, den Staat herauszufordern, noch spielten ihre literarischen Werke oder öffentlichen Stellungnahmen vor dem Oktober 1989 eine politische Rolle. Erst als die Steinchen des Unwillens die Lawine der Volksrevolution ausgelöst hatten, versuchten sich die Helden des Novembers 1976 an die Spitze der Bewegung zu stellen. Teilweise allerdings geschah dies nur allzu deutlich in der Absicht zu retten, was nicht mehr zu retten war. So gehörten Christa Wolf, Stefan Heym und Volker Braun am 29. November 1989 zu den Erstunterzeichnern des bekannten Aufrufs „Für unser Land“, in dem der Erhalt der DDR als „sozialistische Alternative zur Bundesrepublik“ gefordert wurde. Selbst als sich der letzte Generalsekretär der SED, Egon Krenz, dem Aufruf anschloss, wurden die sozialistischen Träumer nicht wach. Wer wieder aus der Reihe tanzte, war Biermann.