Berlin-Es knallt, der Kochtopf hebt ab. Eins – zwei – drei – vier – fünf Sekunden dauert es, bis er wieder am Boden aufschlägt. Die Männer vom Sprengplatz Grunewald haben soeben demonstriert, was 1,1 Gramm des Sprengstoffs Nitropenta bewirken. Und man bekommt bei dieser Vorführung ein Gefühl dafür, welche Wucht alte Munition aus dem Zweiten Weltkrieg entfalten kann.

Und was passieren kann, wenn man nach dem Fund einer alten Granate oder Patrone nicht die Polizei informiert. Die schickt für solche Fälle Spezialisten ihres Kampfmittelräumdienstes. 882 Einsätze hatten sie im vergangenen Jahr in Berlin. Sie vernichteten fast 34 Tonnen Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg – von Pistolenpatronen bis zu 250-Kilo-Bomben. Der 76 Jahre zurückliegende Krieg wird die Deutschen, die ihn begonnen haben, noch über Jahrzehnte beschäftigen. Nach neuesten Schätzungen stecken noch 4600 nicht gezündete Fliegerbomben im Berliner Boden.

Am 5./6. Juni 2021 im Blatt:

Ein Porträt über Sven Marquardt: Wie der Künstler das Berghain verließ und sich im Lockdown als Fotograf neu entdeckte

Wahlen in Sachsen-Anhalt: Ein Besuch in der AfD-Hochburg Bitterfeld

Uns geht das Wasser aus! Wie Berlin und Brandenburg mit der drohenden Dürre umgeht

Die großen Food-Seiten: Eines der besten süddeutschen Restaurants in Kreuzberg. Und: Eine Portion Hass gegen den deutschen Spargel

https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Beim Treffen auf dem Sprengplatz Grunewald wirkt Polizeihauptkommissar Dietmar Püpke, der den Kampfmittelräumdienst leitet, grundentspannt. Eine solche Eigenschaft ist auch nötig. Denn wenn wieder einmal eine Bombe gefunden wird, wenn Wohnungen, Schulen und Altenheime evakuiert werden, dann müssen er und seine Kollegen ausgeglichen sein und eine ruhige Hand haben, wenn sie sie entschärfen.

Der 56-Jährige und seine 19 Kollegen gehören zum Fachbereich „Explosivstoff- und Kampfmittelangelegenheiten“ des Kriminaltechnischen Instituts im Berliner Landeskriminalamt. Ihre Dienststelle am Sprengplatz liegt im Grunewald im Jagen 65 unweit der Avus und ist mit Stacheldraht gesichert.

Püpke und Kollegen haben eine eigentümliche Berufsbezeichnung: Feuerwerker. Sie hat allerdings nichts mit Silvester zu tun, sondern existiert schon seit Jahrhunderten. Feuerwerker, die das erste Mal im 15. Jahrhundert erwähnt wurden, bedienten beim Militär die Geschütze. Später wuchsen ihre Aufgaben bis hin zum Unschädlichmachen von Munition bei Kampfmittelräumdiensten, der Armee und der Polizei.

Die Luftangriffe der britischen und US-Luftwaffe waren ausgeklügelt

Und unschädlich zu machen gibt es eine Menge. Im Krieg warfen allein die Briten und Amerikaner bei 378 Angriffen insgesamt 45.750 Tonnen Bomben über Berlin ab. Die Menge, die die sowjetische Luftwaffe abwarf, ist nicht bekannt.

Die Angriffe der britischen und US-Luftwaffe waren ausgeklügelt. Wie schon Lübeck und Hamburg sollte auch Berlin in einem Feuersturm untergehen: Zwei Tonnen schwere Luftminen wie die HC 4000 erzeugten eine Druckwelle von 250.000 Bar beziehungsweise 25 Tonnen pro Quadratmeter. Sie drückte Fenster ein und deckte Dächer ab. In einer zweiten Welle fielen 1,4 Kilogramm schwere Stab-Brandbomben, bestehend aus dem Leichtmetall Elektron mit Thermit-Füllung. Sie steckten in sogenannten Clustern, die sich in der Luft zerteilten und in die abgedeckten Dachstühle fielen. Die großen Brandbomben enthielten 15 Kilogramm Phosphor. Die Alliierten warfen zudem Sprengbomben, meist mit einem Gewicht von 250 oder 500 und manchmal auch 1000 Kilogramm.

Der Feuersturm blieb aus. Denn Berlin hatte nur wenige aus viel Holz bestehende mittelalterliche Häuser und kaum enge Gassen, dafür viele Grünflächen und breite Straßen. Gleichwohl lag die Stadt in Trümmern, auch wenn nicht alle Bomben zündeten. Noch heute kann man Brandbomben im Boden finden. Wenn sie mit Sauerstoff in Berührung kommen, fängt der Phosphor an zu brennen. Erst am 20. Mai gab es in Charlottenburg einen Unfall: Als bei einer Schrottfirma ein Schubschiff entladen wurde, war in der Ladung auch eine Phosphorbombe, deren Hülle kaputt ging und zu brennen anfing. Drei Mitarbeiter atmeten Brandgase ein und mussten ambulant behandelt werden.

Die unentdeckten Sprengbomben im Boden werden immer gefährlicher. Zum einen kann ihr TNT das Grundwasser vergiften, weil die Stahlkörper rosten. Zum anderen können die Bomben auch von allein detonieren. Das passierte schon 1983 am Hasenhegerweg in Neukölln. Auch in Oranienburg gab es schon mehrere Selbstdetonationen.

Besonders tückisch sind Blindgänger mit chemischem Langzeitzünder. Sie explodierten erst Stunden oder Tage nach Ende des Luftalarms. Ein Langzeitzünder hat nicht nur eine Ausbausperre und löst die Detonation aus, wenn man versucht, ihn herauszuschrauben. Er kann schon aktiviert werden, sobald die Bombe bewegt wird.

Beim Langzeitzünder ist der Schlagbolzen, gegen den eine Feder drückt, in Zelluloid-Scheiben gebettet. Dahinter ist eine Glasampulle mit Azeton. Fällt die Bombe, dann treibt ein Windrad eine Spindel an, die die Ampulle zerdrückt. Das Lösungsmittel gelangt an das Zelluloid, das beginnt, sich aufzulösen. Je nach Dicke und Anzahl der Zelluloid-Scheiben wird der Schlagbolzen nach einigen Stunden oder Tagen freigegeben und bringt dann die Bombe zur Explosion.

Bei Blindgängern ist dieser Prozess angehalten worden. Etwa, weil das Azeton durch eine Lageänderung der Bombe wieder zurückfloss. Man weiß jedoch nie, in welchem Zustand die Membran ist. „Irgendwann kann so eine Bombe auch von allein hochgehen, weil das Zelluloid spröde wird und wegen der Kraft der gespannten Feder, die dauernd darauf wirkt“, sagt Püpke.

Für Langzeitzünder-Bomben, die in dicht bebautem Gebiet gefunden wurden, entwickelten die Berliner Polizeifeuerwerker in den 80er-Jahren das „Low-Order-Verfahren“, das lange Zeit angewendet wurde: Die Bombe wird angebohrt und es wird eine Probe des Sprengstoffs genommen. Im Labor muss dann schnell geklärt werden, ob neben dem TNT auch Hexogen und Aluminium enthalten ist – und das Verhältnis der Bestandteile zueinander. Dann wird in das Bohrloch eine Sprengschnur eingeführt. Der Sprengsatz erzeugt eine Verpuffung und damit einen Überdruck in der Hülle. Das Heck mit dem Zünder wird abgesprengt, ohne dass die Bombe voll detoniert.

Bei einer Langzeitzünder-Bombe ist höchste Eile geboten

So verfuhren die Polizeifeuerwerker auch bei einer Fliegerbombe, die in Mitte gefunden wurde. Es ist einer dieser Tage, die Dietmar Püpke - der seinen Beruf bescheiden als „genauso gefährlich wie bei der Feuerwehr“ einschätzt – nicht vergessen wird.

Gegen 15 Uhr ist ein Bagger auf den rostigen Gegenstand gestoßen. Die Polizei hat inzwischen die Umgebung abgesperrt. Vier Feuerwerker stehen in der Baugrube und konstatieren: 500 Kilo, britische Bauart. Die Bombe steht hochkant mit dem Zünder nach unten. Dietmar Püpke schiebt seine Hand unter die Bombe und ertastet die Form des Zünders. Nun weiß er: Es muss schnell gehen, es ist ein Langzeitzünder. Weil der Bagger die Bombe schon bewegt hat, kann es sein, dass der Zünder bereits in Gang gekommen ist. Die Laufzeit kann bei drei Tagen liegen – oder auch nur bei 30 Minuten.

Doch plötzlich, als er die Hand noch am Zünder hat, sackt die Bombe ab. Er steckt fest. Mühsam gelingt es ihm, sich zu befreien, während seine Kollegen die Bombe abstützen.

Ein Feuerwerker bedient den Bagger, einer bohrt, um die Ladung anzusetzen. Doch die Hülle ist zu dick. Reihenweise brechen die Bohrer ab. Sie überlegen, ob sie mit Blaulicht losfahren, um neue Bohrer zu holen, egal wie viele. Dann haben sie eine Idee: Sie schleifen die Bohrer einfach nach. „Einer von uns hat dann nacheinander die abgebrochenen Bohrer geschliffen“, erinnert sich Dietmar Püpke. „Bohren – abbrechen – schleifen, so ging das die ganze Zeit.“

Irgendwann haben sie den Sprengsatz endlich eingeführt. Mit dem Bagger kippen sie Sand über die Bombe. Um 20.24 Uhr gibt es eine beeindruckende Erdfontäne. Der Bombenkörper ist aufgeplatzt, der Zünder weggeflogen.

Heute wird mit Wasser geschnitten – und künftig auch mit Laserstrahl

Das Ereignis liegt inzwischen Jahre zurück. Mittlerweile wenden die Berliner Feuerwerker das Low-Order-Verfahren nicht mehr an. Seit 2013 setzen sie ihre Hochdruck-Wasserschneidanlage ein: Mit einem 2400 Bar starken Wasserstrahl schneiden sie einen Langzeitzünder aus der Bombenhülle heraus. Oder – und das ist die vorrangige Verfahrensweise – sie sprengen die Bombe gleich richtig, vorausgesetzt, die Umgebung ist dafür geeignet.

Bei einer Sprengung müssen sie die Splitter bändigen sowie die entstehenden 1800 bis 2000 Grad und den Druck. Früher wurde eine Bombe mit Sand bedeckt, wenn sie gesprengt wurde. Seit 2015 decken die Feuerwerker die Bombe mit mehreren Wasserkissen ab. Diese werden über Feuerwehrschläuche jeweils mit 25 Kubikmetern Wasser gefüllt. Es nimmt Druck und Hitze auf und bremst die Splitter. Diese Kissen benutzen die Feuerwerker auch bei Bomben mit gewöhnlichem Zünder, wenn diese – wie vor einiger Zeit in Köpenick – schwer zu entschärfen sind.

Beim Wasserschneiden und Sprengen allein wird es nicht bleiben. „Die Zukunft wird das Laserschneiden sein“, sagt Püpke. Er verweist auf ein Entwicklungsprojekt des Laserzentrums Hannover. Die Bombenhülle wird mit Laserstrahlung eingekerbt. In einem zweiten Schritt wird eine Deflagration ausgelöst, bei der der Sprengstoff mit einer geringeren Druckwelle und nur zu einem geringen Teil umsetzt.

Die letzte Langzeitzünder-Bombe entschärften die Berliner Feuerwerker 2012 in Köpenick. Dass seitdem keine solche Bombe mehr gefunden wurde, beunruhigt Püpke. „Denn statistisch wären wir schon längst wieder dran“, sagt er.

Draufgänger will man auf dem Sprengplatz Grunewald nicht

Wer bei Berlins Polizei Feuerwerker ist, hat zunächst einen technischen Beruf gelernt. Püpke sagt gut gelaunt, dass er schon immer technisch interessiert gewesen sei und als Kind sein Spielzeug auseinandergenommen habe. Er lernte den Beruf des Industriemaschinisten.

Wer Polizeifeuerwerker werden will, muss Lehrgänge besuchen – über Explosivstoffe, Munition, Sprengungen bis hin zum Führerschein für Bagger. Dietmar Püpke war auf 18 Lehrgängen.

Eine weitere Voraussetzung ist Lebenserfahrung. Über 30 sollten Bewerber sein, in einer festen Beziehung leben und am besten auch noch Kinder haben. Dann geht man mit einer Gefahr anders um und wird kein Draufgänger sein. „Die will man hier auch nicht“, sagt Püpke, der verheiratet ist, zwei Kinder hat und für seine Arbeit ungefähr 400 Euro Erschwerniszulage im Monat bekommt.

Seine Frau habe keine Probleme mit seiner Tätigkeit, sagt er. Ansonsten könne man den Beruf nicht ausüben. Deshalb laute eine der Fragen an Bewerber: „Was sagt dein Lebenspartner dazu? Der Partner muss auch mittragen, dass der Ehemann am Freitag einen Anruf bekommt, dass wir Sonnabend eine Bombe entschärfen.“

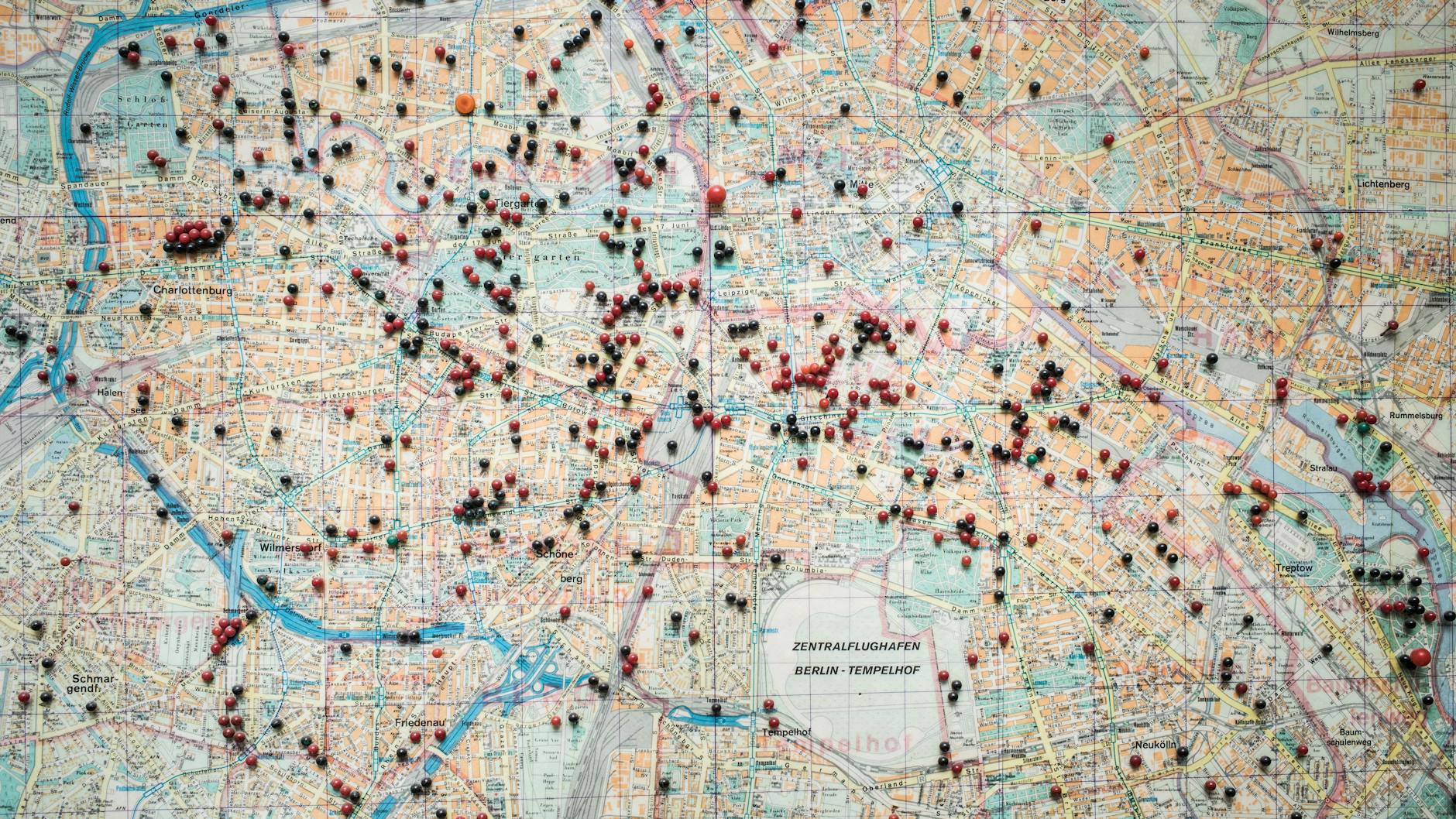

So, wie das immer wieder geschieht. In seinem Büro hängt an der Wand ein Stadtplan, der mit Hunderten farbigen Stecknadelköpfen übersät ist. Jeder Punkt bedeutet eine entschärfte Bombe. Die meisten Stecknadelköpfe sind schwarz und rot. Schwarz war eine 50 oder 100 Kilogramm schwere Bombe, Rot bedeutet 250 oder 500 Kilo. Einige Punkte sind grün: 1000 Kilo. Wo dicke rote Punkte sind, wurden Luftminen gefunden.

Einige Nadelköpfe stecken nah beieinander, weil die Blindgänger dicht beieinander lagen. Bei den Flächenbombardements kam es vor, dass die Druckwelle der vorigen Bombe die nachfolgende Bombe in der Luft wirbeln ließ, sodass sie nicht mit dem Aufschlagzünder aufkam. Aber es gibt auch andere Gründe, warum Bomben nicht zündeten. Etwa, weil sie durch Bäume oder Dachkanten abgelenkt wurden.

Luftbilder der Alliierten können zeigen, wo ein Blindgänger liegt

Bei ihrer Arbeit nutzen die Feuerwerker altes Wissen. Mit Beginn des Luftkrieges hatten die deutschen Feuerwerker sofort mit der Dokumentation der Zünder begonnen und jede kleine Neuerung in technischen Zeichnungen festgehalten. Nach Kriegsende gab es Zusammenkünfte der Kampfmittelräumdienste mit britischen Spezialisten, die ihr Wissen über die Zünder teilten. Für Püpke sind die britischen Zünder übrigens jene, die am leichtesten herauszuschrauben sind. Sie sind aus Messing, das nicht rostet.

Die Senatsverwaltung für Umwelt, die für die Ermittlung der Bomben zuständig ist, hat Luftbilder, die ihr von den West-Alliierten überlassen wurden. Diese hatten nach den Bombardements per Kamera aus der Luft die Wirkung ihrer Angriffe dokumentiert. Aus diesen Bildern kann der Kampfmittelräumdienst der Senatsverwaltung mitunter Hinweise auf eventuelle Blindgänger gewinnen. Denn manchmal hinterließ eine Bombe keinen Krater, sondern ein Loch im Boden, das sich auf dem Foto als winziger Punkt zeigt.

Oft ist das aber nicht der Fall. Der Blindgänger steckt dann in der Regel drei Meter tief im Berliner Sand. So war es zum Beispiel im November 2019, als in Hellersdorf eine 250-Kilo-Bombe gefunden wurde und 13.000 Menschen die Häuser innerhalb des Sperrkreises verlassen mussten. Im Januar vergangenen Jahres wurde auf einer Baustelle nahe des Roten Rathauses in Mitte eine 250-Kilo-Bombe gefunden. Im Sperrkreis befanden sich unter anderem das Nikolaiviertel, das Rote Rathaus und die Senatsverwaltung für Inneres. Mehrere Botschaften mussten geräumt werden und auch der Fernsehturm. Im vergangenen November fanden Bauarbeiter dann an der Neuenburger Straße in Kreuzberg im Hof des Patentamtes eine 250-Kilo-Bombe. 7500 Menschen mussten die Häuser verlassen.

Sechsmal im Jahr wird die Avus wegen Munitionssprengungen gesperrt

Ganz Berlin ist eine Altlasten-Verdachtsfläche. Bauträger sind vom Senat angehalten, vor Beginn der Arbeiten Kampfmittelräumfirmen anzuheuern, die das Gelände absuchen. In Berlin, wo der Endkampf um die Reichshauptstadt tobte, kann jeder beim Umgraben im Garten Munition finden. Sollte das passieren, dann ist der Polizeinotruf 110 zu wählen. Die Leitstelle informiert dann die Feuerwerker, die die Munition zum Sprengplatz bringen – wenn sie die Handhabungs- und Transportsicherheit hergestellt haben, etwa durch das Entfernen eines Zünders. „Alles, was wir vor Ort tun, ist letzten Endes Herstellung der Transportsicherheit“, sagt der Feuerwerker.

Transportsicherheit kann hergestellt werden durch festes Verzurren im Transporter. Brandbomben werden luftdicht verpackt oder in einer Kiste voller Wasser deponiert. „Dass die Kampfmittel beim Transport nicht detonieren, dafür haben wir unsere Ausbildung und unsere Berufserfahrung“, sagt Püpke.

Sechsmal im Frühjahr und sechsmal im Herbst werden im Grunewald Bomben und Granaten vernichtet. Auf dem Sprengplatz, der von hohen Sandwällen umgeben ist, sind Löcher ausgehoben. In ihnen wird die Munition versenkt: Bomben, Granaten, Panzerfäuste – pro Loch ein Stück Munition. Am zweiten Tag kommt Sprengstoff, zum Beispiel eine Zündkapsel mit Nitropenta, an jede Munition.

Dann verfüllen die Feuerwerker die Löcher mit feinkörnigem Sand. Am dritten Tag wird per elektrischer Fernzündung alles vernichtet. Im Radio heißt es dann wieder: „Wegen Munitionssprengungen wird die Avus zwischen 9.45 und 10.15 Uhr gesperrt.“