Am vergangenen Montag gab die Europäische Kommission plötzlich die Einstellung des Rechtsstaatsverfahrens gegen Polen bekannt. Für Polens neue Regierung und weite Teile der Bevölkerung ist das eine gute Nachricht: Zum einen bläst sie den Alarm ab, den die EU-Kommission 2017 geschlagen hat, nachdem die damalige Regierung der rechtspopulistischen PiS-Partei das polnische Verfassungsgericht entmachtet hatte. Damals hatte die Kommission erstmals ein Verfahren gestartet, das im Vertrag von Nizza als Reaktion auf die Regierungsbeteiligung der rechtspopulistischen FPÖ in Österreich eingeführt worden war: Mit entsprechenden Mehrheiten in Rat und Parlament kann die EU gegen einen Mitgliedstaat, der gegen die EU-Grundwerte verstößt, Sanktionen verhängen und ihn sogar seiner Stimmrechte im Rat der EU berauben.

Dafür braucht es aber Einstimmigkeit, aber Ungarn versprach, Polen mit einem Veto vor solchen Sanktionen zu schützen. Polens Regierung revanchierte sich mit einem Gegenversprechen, und so war für alle in der EU immer klar: Solange zwei oder mehr Staaten gegen EU-Grundwerte verstoßen und sich gegenseitig schützen, ergibt es keinen Sinn, das Verfahren anzuwenden. Jahrelang konnten Viktor Orbán und Jarosław Kaczyński so ihre Justiz demontieren und sich per Veto gegenseitig vor den Konsequenzen schützen. Wenn nun EU-Justizkommissarin Vera Jourova dem Rat vorschlägt, das Verfahren gegen Polen zu beenden, werden vermutlich (fast) alle erleichtert sein: Polen, die Kommission und fast alle anderen Mitgliedsländer.

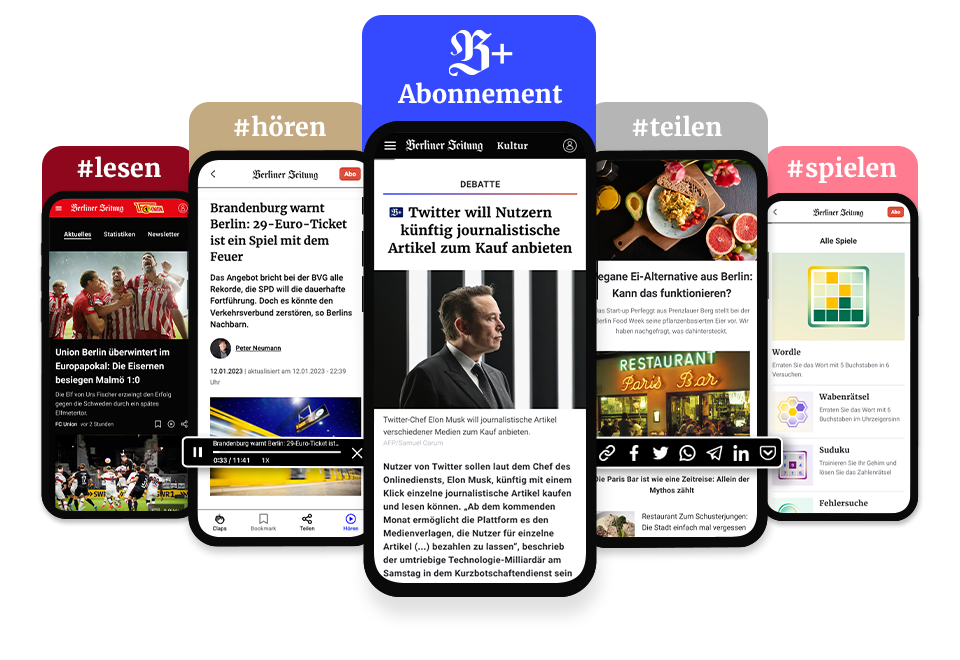

Mit einem Abo weiterlesen

- Zugriff auf alle B+ Inhalte

- Statt 9,99 € für 2,00 € je Monat lesen

- Jederzeit kündbar

Sie haben bereits ein B-Plus? Melden Sie sich an

Doch lieber Print? Hier geht's zum Abo Shop