Es klingt wie ein Märchen aus der tiefen Vergangenheit: Vor genau zwei Jahren gewann eine Koalition aus der liberalkonservativen Bürgerplattform, einer Allianz aus Bauernpartei und Christdemokraten sowie einem kleinen linken Bündnis die Parlamentswahlen und schickte die PiS, die acht Jahre lang regiert hatte, auf die Oppositionsbänke. Sie konnte das tun, weil ungewöhnlich viele junge Wähler in den Großstädten zur Wahl gegangen waren, weil sie von acht Jahren Korruption, fremden- und frauenfeindlicher Symbolpolitik und außenpolitischer Isolation genug hatten. Von nun an würde alles besser werden, dachten sie, und der neue Premierminister Donald Tusk und seine Minister bestätigten es ihnen auf Schritt und Tritt: Ja, sie würden das alles aufarbeiten und alles ganz anders machen.

Und es ist tatsächlich einiges anders geworden. Die staatlichen Medien wurden pluralistischer und verbreiten keine penetrante nationalistische Propaganda mehr, Staatsbetriebe und staatliche Fonds dienen nicht mehr dazu, die Unterstützung rechtsradikaler Gruppierungen zu kaufen, deren wenige Abgeordnete im Parlament für die Regierung das Zünglein an der Waage sind. Und sogar die Konflikte mit der EU sind (fast) alle beigelegt, weil die EU dem Versprechen der neuen Regierung glaubte, sie werde die PiS-Justizreform zurückdrehen.

Das war es dann aber auch schon. Davon abgesehen ist nicht viel passiert, weder bei der Aufarbeitung von Korruption und Verfassungsbrüchen der PiS-Zeit noch bei institutionellen Reformen.

Dafür gibt es insgesamt drei Gründe, von denen zwei bekannt und einer ziemlich geheimnisvoll und vielsagend ist. Der erste: Die Regierung kann gar nicht, wie sie will, weil sie vom Präsidenten blockiert wird. Der zweite: Sie will gar nicht so, wie ihre Wähler es erwartet haben, weil sie nicht glaubt, dass ihre Wähler wirklich eine andere Politik wollen. Und der dritte: Neben der offiziellen, von der PiS immer wieder gebrochenen Verfassung gibt es eine inoffizielle, ungeschriebene, deren Inhalt niemand genau kennt, an den sich aber alle halten. Das ist der Teil der polnischen Zeitgeschichte, der auch Lehren für andere Länder enthält, weil er zeigt, wie weit Politiker gehen (oder eben nicht gehen), wenn sie die Ketten, die sie behindern, erst einmal abgelegt haben.

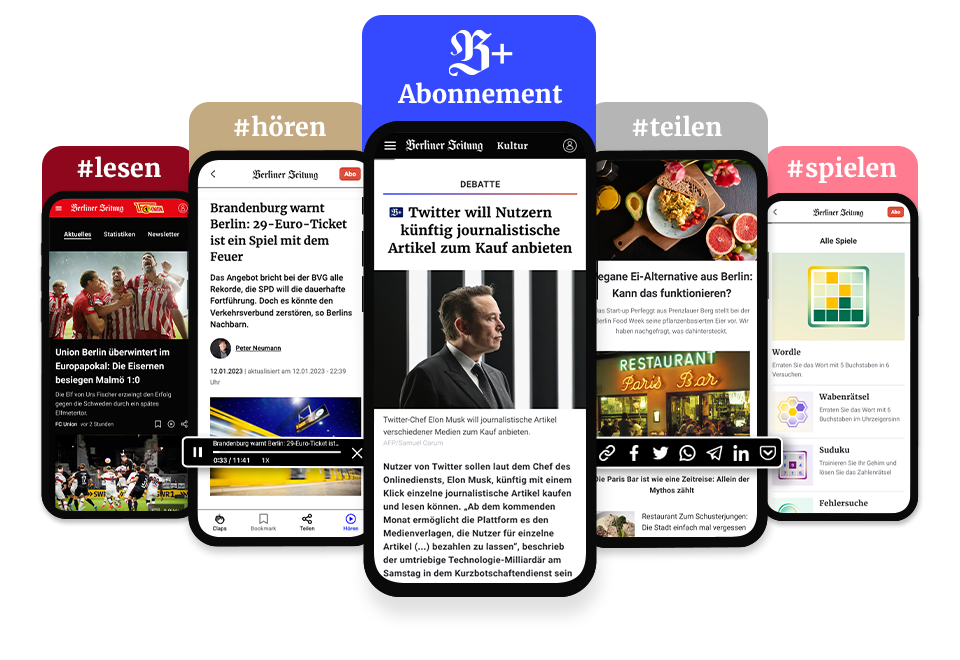

Mit einem Abo weiterlesen

- Zugriff auf alle B+ Inhalte

- Statt 9,99 € für 2,00 € je Monat lesen

- Jederzeit kündbar

Sie haben bereits ein B-Plus? Melden Sie sich an

Doch lieber Print? Hier geht's zum Abo Shop