Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.

Dass Berlin unter einer grassierenden Wohnungsnot leidet, hat sich längst bis in den letzten Winkel der Stadt herumgesprochen. Neu ist das Problem allerdings nicht, denn auch in den Zwanzigerjahren des vorigen Jahrhunderts suchten viele Menschen in der Hauptstadt eine Wohnung. Die Gründe waren im Grundsatz gar nicht so anders als heute, denn auch damals gab es einen großen Zuzug an die Spree. Viele Deutsche zogen aus den durch den Versailler Vertrag verlorenen Gebiete ins Reich, doch während des Ersten Weltkriegs von 1914 bis 1918 war die Bautätigkeit fast vollkommen eingeschlafen. Hinzu kam bis Ende 1923 eine heute unvorstellbare Inflation, die jedes normale Leben mit sich in den Abgrund riss und auch den Wohnungsneubau nahezu unmöglich machte.

1925, also in der heute oft als „Goldene Zwanzigerjahre“ bezeichneten Zeit, lebten in der Hauptstadt noch immer 71.000 Menschen in Kellerwohnungen, 117.000 Haushalte wohnten in oft sehr beengten Verhältnissen zur Untermiete bei Hauptmietern, 40.000 Menschen lebten in nicht ausgebauten Dachwohnungen, 20.000 in Lauben. Offiziell als Wohnungssuchende waren 75.000 Menschen registriert.

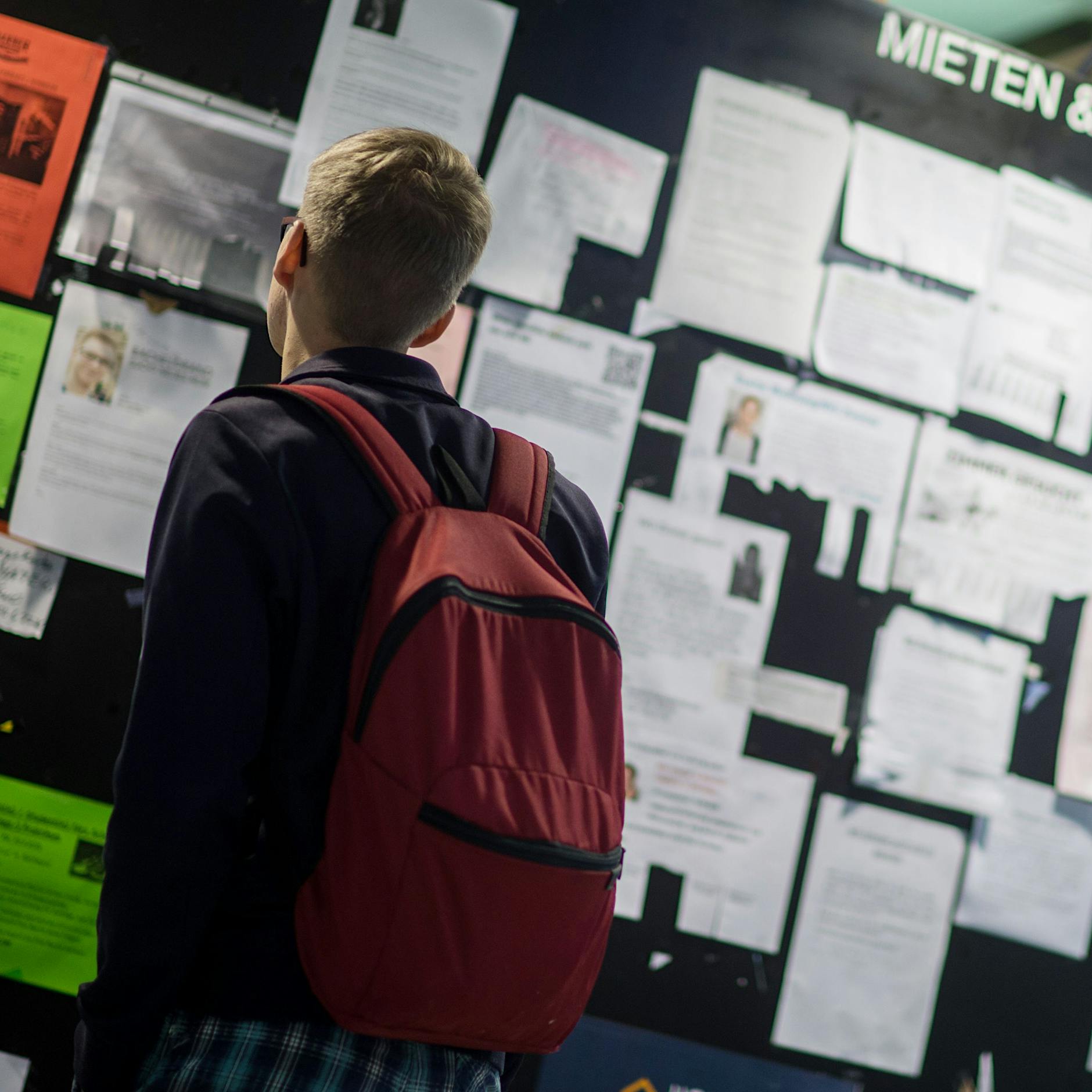

„Über jede freie Wohnung verfügt das Wohnungsamt“

Die Politik musste handeln. Noch in der Endphase des Krieges erließ die Reichsregierung die „Bekanntmachung über Maßnahmen gegen Wohnungsmangel“ (WMB), die am 11. Mai 1920 von der neuen demokratischen Regierung per Reichsgesetz bestätigt wurde. Einen Tag später erließ der Berliner Magistrat das „Groß-Berliner Wohnungs-Notrecht“. Von nun an herrschte die behördliche Zwangsbewirtschaftung und auf dem Wohnungsmarkt regierte nur noch eine Behörde: das Wohnungsamt. Genaugenommen gab es 20 dieser Einrichtungen über die ganze Stadt verteilt – zum Beispiel in Prenzlauer Berg, Charlottenburg, Mitte oder Treptow.

Ohne diese neue Behörde ging fortan gar nichts mehr. „Über jede freie Wohnung verfügt das Wohnungsamt“, lautete ein gängiger Spruch unter Wohnungssuchenden, Mietern und Vermietern. Der Staat versuchte also, die Sache in die Hand zu nehmen. Allerdings entwickelte sich rasch ein Gestrüpp aus Regelungen, Vorschriften, Verboten, Einschränkungen, Begriffen und Bezeichnungen, das für keinen Normalsterblichen mehr zu durchdringen war. Die Wohnungsämter traten zwar ziemlich rigoros auf, aber da sie den Mangel in erster Linie lediglich verwalteten und nur sehr bedingt Wohnraum für die oftmals verzweifelt Suchenden schaffen konnten – nämlich, indem sie tief in die Rechte von Hausbesitzern und Mietern eingriffen – sorgten sie für viel Unmut und enttäuschte Hoffnungen. So dauerte es nicht lange, bis die Wohnungsämter zu einer bei vielen regelrecht verhassten Einrichtung wurden.

Im März 1923, als die Inflation viele Berlinerinnen und Berliner bereits seit Jahren in Mitleidenschaft gezogen hatte, aber noch bevor die Hyperinflation im Herbst desselben Jahres zum teilweisen Zusammenbruch der Wirtschaft führte, veröffentlichte der Berliner Architekt Otto Johannis eine 62-seitige Broschüre mit dem Titel „Wie komme ich zu einer Wohnung?“. Die Schrift war eine Anleitung für den bürokratischen Dschungel all der vielen Bestimmungen, die die Suche nach Wohnraum oft erschwerten, anstatt sie leichter zu machen.

Johannis hatte ausführlich recherchiert und viele Schneisen durch den Bürokraten-Dschungel geschlagen. Sein Ziel war es, den Wohnungssuchenden die Suche zu erleichtern, zugleich aber auch für Verständnis bei ihnen ebenso wie bei den Mitarbeitern der Wohnungsämter für die Probleme der jeweils anderen Seite zu wecken. Sein Büchlein wolle die „Atmosphäre zwischen Wohnungsbehörden und Wohnungssuchenden“ entgiften, so schrieb es Johannis im Vorwort.

Ohne Antrag bei der Behörde ging gar nichts

Beim Lesen kann man die Wut vieler Menschen auf die Wohnungsämter nachvollziehen, deren Tätigkeit sie oftmals als übergriffig, völlig übertrieben und erheblich zu kompliziert empfanden. Der Staat nahm sich der Lösung von Aufgaben an, die er gar nicht lösen konnte und machte die Situation, indem er immer mehr Verantwortung übernahm, nur noch schlimmer. Dass er in den am Boden liegenden Wohnungsmarkt eingreifen musste, liegt ebenso auf der Hand wie heute – aber die Art, wie er es mit den Wohnungsämtern und ihrer Zwangsbewirtschaftung tat, ist ein abschreckendes Beispiel dafür, wie es nicht funktioniert.

Festgelegt und geregelt wurde mit der sprichwörtlichen deutschen Gründlichkeit alles bis ins kleinste Detail. Zuerst einmal: Ohne Eintrag beim zuständigen Wohnungsamt als Wohnungssuchender ging gar nichts – wer nicht auf der Liste stand, existierte quasi nicht. Wer als Wohnungssuchender registriert werden wollte, musste zunächst einmal klären lassen, ob er überhaupt die Wohnungsberechtigung hatte. Grundsätzlich galt: Wer am 1. Oktober 1919 in Berlin eine Wohnung hatte, verfügte automatisch über dieses Recht. Wer dagegen zu diesem Zeitpunkt außerhalb Berlins wohnte, musste sich erst einmal beim Städtischen Zentralamt für Wohnungswesen eine Wohnungsberechtigung besorgen. Und es gab eine ganze Reihe von Ablehnungsgründen. Unter anderem hatten Ausländer, die nicht am 1. August 1914 (dem Tag des Kriegsausbruchs) seit mindestens einem Jahr in Berlin über eine eigene Wohnung verfügt hatten, keine Chance auf eine Wohnungsberechtigung.

Unterschieden wurde auch zwischen der Wohnungsberechtigung und der Wohnerlaubnis. Während die erste dazu berechtigte, sich für die Wohnungssuche beim jeweils zuständigen Wohnungsamt eintragen zu lassen, bedeutete die zweite lediglich die Berechtigung, als Untermieter oder „Quasi-Untermieter“ eine möblierte Wohnung oder ein möbliertes Zimmer zu mieten, nicht aber als Hauptmieter. Und es gab eine Reihe von zusätzlichen Bestimmungen darüber, was die Begriffe Hauptmieter, Untermieter, Quasi-Untermieter, Wohnbedürftigkeit, Notwohnungen, Neubauten im Gegensatz zu den vorhandenen Wohnhäusern, Schwarzmieter, Verfügungsberechtigte und wohnungswirtschaftlich ungenutzte Wohnungen bedeuteten.

Nur ein Beispiel: Als „Wohnungsbedürftigkeit“ wurde „das Maß des Wohnraums, das nach den Bestimmungen den eingetragenen Wohnungssuchenden bei normalen Zimmergrößen (etwa 20 Quadratmeter) zugebilligt wird“, festgelegt. Für die Ansprüche gab es strenge Regelungen. So durfte eine Einzelperson über eine Kochstube oder eine Wohnküche oder ein leeres Zimmer verfügen; ein Ehepaar mit einem Kind über sechs Jahre oder zwei Kindern unter sechs Jahre hatte ein Anrecht auf ein Zimmer mit Küche. Ein Ehepaar mit zwei Kindern über sechs Jahren durfte sich zusätzlich über eine Kammer freuen, ein Ehepaar mit drei Kindern war berechtigt, zwei Zimmer und eine Küche zu mieten. Ein Ehepaar mit einem weiteren erwachsenen Familienmitglied hatte ein Anrecht auf jeweils ein Zimmer, eine Kammer und eine Küche, während wiederum bei größeren Familien im Allgemeinen für je zwei Erwachsene oder drei Kinder unter sechs Jahren ein weiteres zusätzliches Zimmer genehmigt wurde. Alles klar?

Notfalls sicherte die Polizei den Wohnraum

Allerdings konnte sich über die Berechtigung nur wirklich freuen, wer auch eine zugeteilt bekam – und das konnte sehr lange dauern. Wer dann endlich ein Angebot bekam, musste schnell sein, er hatte nur 24 Stunden Zeit, mit dem potenziellen Vermieter in Kontakt zu treten. Und die Vermieter konnten sich durchaus als weitere Hürde herausstellen, denn viele hatten keine Lust, ihren bereits begrenzten Wohnraum noch weiter zu teilen. In solche Fällen konnten die Wohnungsämter eine Zwangsbewirtschaftung anordnen, die auch mit Polizeigewalt durchgesetzt werden konnte.

Für mindestens genauso viel Unmut sorgten Bestimmungen, nach denen „übergroße“ Wohnungen beschlagnahmt werden konnten, schien das doch diametral dem Artikel 115 der Reichsverfassung von 1919 zu widersprechen, in der es hieß: „Die Wohnung jedes Deutschen ist für ihn eine Freistätte und unverletzlich“. Allerdings konnte diese Bestimmung durch einfache Gesetze im Fall einer Krise eingeschränkt werden und genau das geschah mit der Wohnungsmangel-Verordnung vom 23. September 1918, die per Gesetz vom Mai 1920 bestätigt wurde. In die gleiche Kerbe schlug der erweiterte Kündigungsschutz für Mieter, der 1923 mit dem Reichsmietengesetz beschlossen wurde.

In Zeiten der schlimmen Wohnraumknappheit trat ein anderes Phänomen in Erscheinung, das wir auch heute kennen: der Wohnungstausch. Anders als heute wurde er vor 100 Jahren allerdings ganz offiziell von den Behörden gefördert und sie gaben sogar einen amtlichen Anzeiger für das gesamte Reichsgebiet heraus. Die Regelungen entpuppten sich allerdings als wahres Bürokratie-Monster und die vielen verschiedenen Beschränkungen können an dieser Stelle gar nicht nacherzählt werden. Letztlich lief es darauf hinaus, dass nur Wohnungen gleicher Größe getauscht werden durften – die Tauschwilligen hatten keine Mitsprachrechte.

Die Wohnungskrise, die allerdings größere Ausmaße hatte als die heutige, konnten die Wohnungsämter nicht beheben. Im Gegenteil scheinen sie oft eher ein Hemmnis gewesen zu sein. Allerdings sollte man das ehrenwerte Ziel, Mieter und Wohnungssuchende gegen eine mögliche Willkür von Haus- und Wohnungsbesitzern zu schützen und für eine gerechtere Verteilung zwischen denjenigen, die eine Wohnung hatten und denjenigen, die eine suchten, nicht gering schätzen. Trotz all dieser Maßnahmen verbesserte sich die Wohnraumsituation in Berlin nicht, denn letztlich wurde auf diese Weise nur wenig neuer Wohnraum durch die Zwangsbewirtschaftung geschaffen.

Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.

Ab 1924, also nach dem Ende der Inflation, setzte aber endlich das ein, was Berlin dringend benötigte: der Bau neuer Wohnungen. Bis 1931 wurden allein 166.000 Wohnungen im sozialen Wohnungsbau geschaffen, dann bereitete die Weltwirtschaftskrise dem Vorhaben ein Ende. Finanziert wurde der Bau auch durch eine Hauszinssteuer, welche Eigentümer, die als große Gewinner der Inflation galten, seit dem 1. April 1924 zahlen mussten.