Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.

In den letzten Tagen haben syrische Rebellen rasch weite Teile Syriens eingenommen. Das „Komitee zur Befreiung der Levante“ (Hai’at Tahrir asch-Scham, kurz HTS) und dessen Anführer Abu Muhammad al-Dscholani zeigen sich zunehmend versöhnlich. Al-Dscholani bedankt sich sogar beim israelischen Staat für die Bombardierung der Hisbollah-Zellen und signalisiert gleichzeitig seine Bereitschaft, einen Dialog zu führen. Inzwischen sind die Rebellen auch in der Küstenregion angekommen, einer Region, in der die Unsicherheit in Bezug auf die Agenda der Rebellen besonders groß sein dürfte. Hier lebt ein bedeutender Teil der alawitischen Minderheit, zu der auch der gestürzte und aus dem Land geflohene Baschar al-Assad und seine Familie gehören.

Tatsächlich lebt ein Großteil der Alawiten, die etwa zwölf Prozent der Bevölkerung ausmachen, in und um das Alawitengebirge zu Latakia und sind meist Bauern. Nicht alle von ihnen bekleiden behördliche Posten oder haben gar Zugang zu hohen Entscheidungsämtern. Auch die Siedlungen im Alawitengebirge waren in der Vergangenheit häufig Schikanen durch Angehörige der Assad-Familie ausgesetzt. Man berichtet über den Einsatz von Schusswaffen im Rahmen alltäglicher Streitigkeiten sowie Autorennen, die auf den Serpentinenstraßen durch die Dörfer veranstaltet wurden, sodass Zufahrten zu nahegelegenen Städten stundenlang blockiert waren. Niemand wagte es, sich diesen „Leuten“ in den Weg zu stellen.

Auch in Latakia würde man al-Dscholani gerne als den neuen „starken Mann Syriens“ sehen. Doch seine jüngere Vergangenheit und Absichten werfen nach wie vor Fragen auf. Unsicherheiten, welche die Freude über mögliche neue Chancen trüben.

Stabilität durch säkulare Strukturen

Syrien war einst ein Land, das für seine ethnische und religiöse Vielfalt bekannt war. Mit einer Jahrtausende alten Geschichte war es Heimat einer beachtlichen Zahl unterschiedlicher Gemeinschaften, darunter nicht nur alawitische, sondern vor allem auch christliche.

Vor dem Krieg lebten etwa 2,5 Millionen Christen in Syrien – rund zehn Prozent der Gesamtbevölkerung. Diese christliche Präsenz war vielfältig und reichte von der assyrischen Kirche über russische, griechische, syrische und armenische Traditionen bis hin zu altkatholischen Gemeinden.

Trotz der Diktatur bot die säkulare Ausrichtung des syrischen Staates unter al-Assad den Christen und anderen Minderheiten zumindest einen gewissen Schutz, der nun nicht mehr besteht. Der Bürgerkrieg und der Aufstieg islamistischer Kräfte, darunter die Al-Nusra-Front (einst unter al-Dscholani), die den säkularen und demokratischen Gedanken ebenfalls wenig förderte, haben insbesondere die christlichen Gemeinden stark getroffen. In den ersten Jahren des Krieges waren sie grausamen Angriffen von dschihadistischen Gruppierungen ausgesetzt.

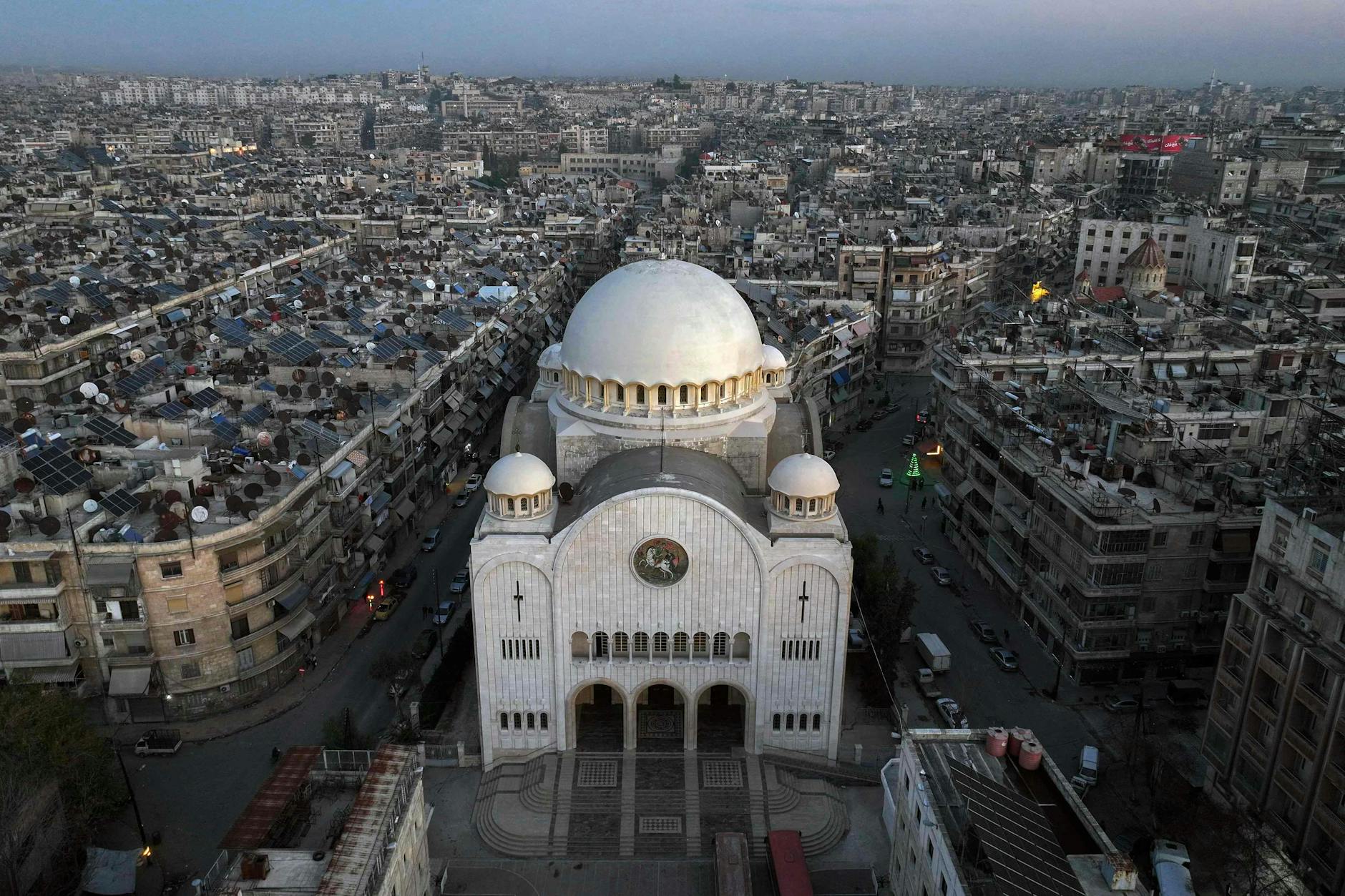

Traditionelle Zentren des christlichen Lebens wie Aleppo und Idlib wurden zu Schauplätzen von Gewalt, Vertreibung und Zerstörung. Heute ist die christliche Gemeinschaft in Syrien drastisch geschrumpft. In Idlib, eine der Hochburgen von Hajat Tahrir al-Scham, sind von einst 10.000 Christen nur noch etwa 650 übrig – viele davon ältere Menschen, die in der Vergangenheit unter restriktiven Bedingungen lebten. Öffentliche Glaubensbekenntnisse und religiöse Symbole waren zeitweise verboten, Zustände, die vor dem Krieg undenkbar gewesen wären. Erinnerungen, die zwar nun einige Jahre zurückliegen, aber längst nicht vergessen sind.

Fortdauernde Bedrohungen

Die Auswirkungen des Krieges aber gehen weit über religiöse Repression hinaus. Inflation, Armut und die fortschreitende Entvölkerung ganzer Stadtviertel bedrohen das Überleben der Bevölkerung. Ein weiterer bedeutender Faktor sind die westlichen Sanktionen, auf die al-Dscholani bisher wohl wenig Einfluss hatte. Die kulturelle und religiöse Vielfalt Syriens, einst eine Quelle des Stolzes, steht damit vor dem Zerfall. Diese Entwicklung betrifft nicht nur die Christen, sondern die gesamte syrische Gesellschaft. Wie stark der Zusammenhalt der syrischen Bevölkerung tatsächlich noch ist, wird sich nun zeigen.

Trotz aller Veränderungen bleibt al-Dscholanis Vision die eines islamischen Staates, der auf einem Rechtssystem der Scharia basiert. Er betont häufig, dass die Scharia ein friedliches Zusammenleben ermögliche oder begrüße, wie es in Syrien seit über 1000 Jahren der Fall sei. Auch wenn das prinzipiell stimmen mag, zeigen Beispiele aus anderen Ländern, wie stark es darauf ankommt, wie der Staat und die Bevölkerung diese Prinzipien tatsächlich leben.

Die meisten Syrer hätten vermutlich keine Einwände gegen ein islamisches Modell wie das von Katar oder den Vereinigten Arabischen Emiraten. Im Gegensatz dazu verfolgt Saudi-Arabien wahhabitische Strukturen, die eine strengere Ausrichtung der Scharia vorsehen. Auch Saudi-Arabien entwickelt sich in eine modernere Richtung, indem es Gesetzgebungen verabschiedet, die sich an den zivilen Systemen Europas oder Ägyptens orientieren, doch die genaue Richtung bleibt unklar. So auch in Syrien, dass dazu angehalten bleibt sein eigenes System zu finden.

Ein weiteres ungewisses Element bleibt, ob Hajat Tahrir al-Scham und al-Dscholani tatsächlich ihre Versprechen halten und die Sicherheit der Minderheiten gewährleisten können. Die Angst vor Racheakten ist präsent, ebenso wie die Gefahr, dass ein Machtvakuum zu Einzelhandlungen von Gewalt führen könnte.

Die internationale Gemeinschaft, insbesondere Europa, darf sich nicht länger nur mit Appellen zur Deeskalation zufriedengeben. Die Verantwortung, eine diplomatische Lösung aktiv voranzutreiben, liegt auch bei uns. Ein entscheidender Schritt wäre die Überprüfung und letztlich die Aufhebung der gegen Syrien verhängten Sanktionen, die die ohnehin schon desolate Lage der Bevölkerung weiter verschärfen.

Die Bekämpfung der Fluchtursachen ist ein weiteres Ziel, das al-Dscholani verfolgt. Ein Ziel, das ebenfalls im Interesse Europas liegt. Doch dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn Syrien die Sanktionen überwindet, die seine Entwicklung und Stabilität weiterhin stark hemmen.

Viele Syrer, ein Volk mit tief verwurzelt Nationalstolz und starkem Bezug zu ihrer Heimat, möchten nicht dauerhaft in der Diaspora leben. Unter stabileren Bedingungen und Perspektiven würden sie mit großer Wahrscheinlichkeit in ihr Land zurückkehren, um beim Wiederaufbau mitzuwirken. Es liegt daher nicht nur im Interesse Syriens, sondern auch Europas, Bedingungen zu schaffen, die eine Rückkehr und die Stabilisierung der syrischen Gesellschaft ermöglichen. Eine Lösung, die auf Dialog und Kooperation setzt anstatt auf Isolation, ist der einzig gangbare Weg.

Hoffnung auf Dialog und Frieden

Mit dem Sturz des alten Regimes erscheint die zuvor düstere Lage jedenfalls erstmals wieder im Licht der Hoffnung, vorausgesetzt, es bleibt beim aktuellen Maß an Friedlichkeit und al-Dscholani sowie die Rebellen halten ihre Versprechen und setzen diese in Taten um.

Al-Dscholani selbst erklärt, kein Interesse an einem politischen Amt zu haben und verspricht, eine gemeinsame Lösung zu finden. Mit diesem Wandel erwächst auch eine weitere lange nicht dagewesene Chance: nämlich die Öffnung zum Westen, die Syrien neue Möglichkeiten, insbesondere für die Wirtschaft, bieten könnte.

Auch die christlichen Bischöfe und Gemeindeleiter betonen die Bedeutung des interreligiösen Dialogs. Sie sehen darin den Schlüssel zu einer friedlichen Zukunft und appellieren an alle Syrer, gemeinsam Wege zur Versöhnung zu finden. Doch die Herausforderungen sind enorm: Der Wiederaufbau des Landes und der gesellschaftlichen Strukturen wird Zeit, Ressourcen und den politischen Willen aller Beteiligten erfordern. In Aleppo beispielsweise sei die Auswanderung so hoch, dass es nach Berichten aus kirchlichen Kreisen bis zum Jahr 2050 keine funktionsfähige christliche Gemeinde mehr geben könnte.

Das religiöse und kulturelle Erbe Syriens ist von unschätzbarem Wert, nicht nur für die Christen, sondern für das gesamte Land. Ob es bewahrt werden kann, hängt davon ab, ob es gelingt, die Vielfalt und den Zusammenhalt wiederherzustellen und eine Zukunft zu schaffen, in der alle syrischen Bürger friedlich koexistieren können. Europa sollte hierzu seinen Beitrag leisten – nicht nur mit Appellen, sondern mit einer verantwortungsvollen Politik, die auf Stabilität, Dialog und den Abbau von Barrieren setzt.