Dr. Uwe Behrens lebte und arbeitete 27 Jahre in China und Indien als Logistikmanager. Er publizierte seine Erfahrungen in „Feindbild China. Was wir alles nicht über die Volksrepublik wissen“ und „Der Umbau der Welt. Wohin führt die Neue Seidenstraße?“, beide erschienen in der Edition Ost, Berlin. Das Interview führte Ramon Schack.

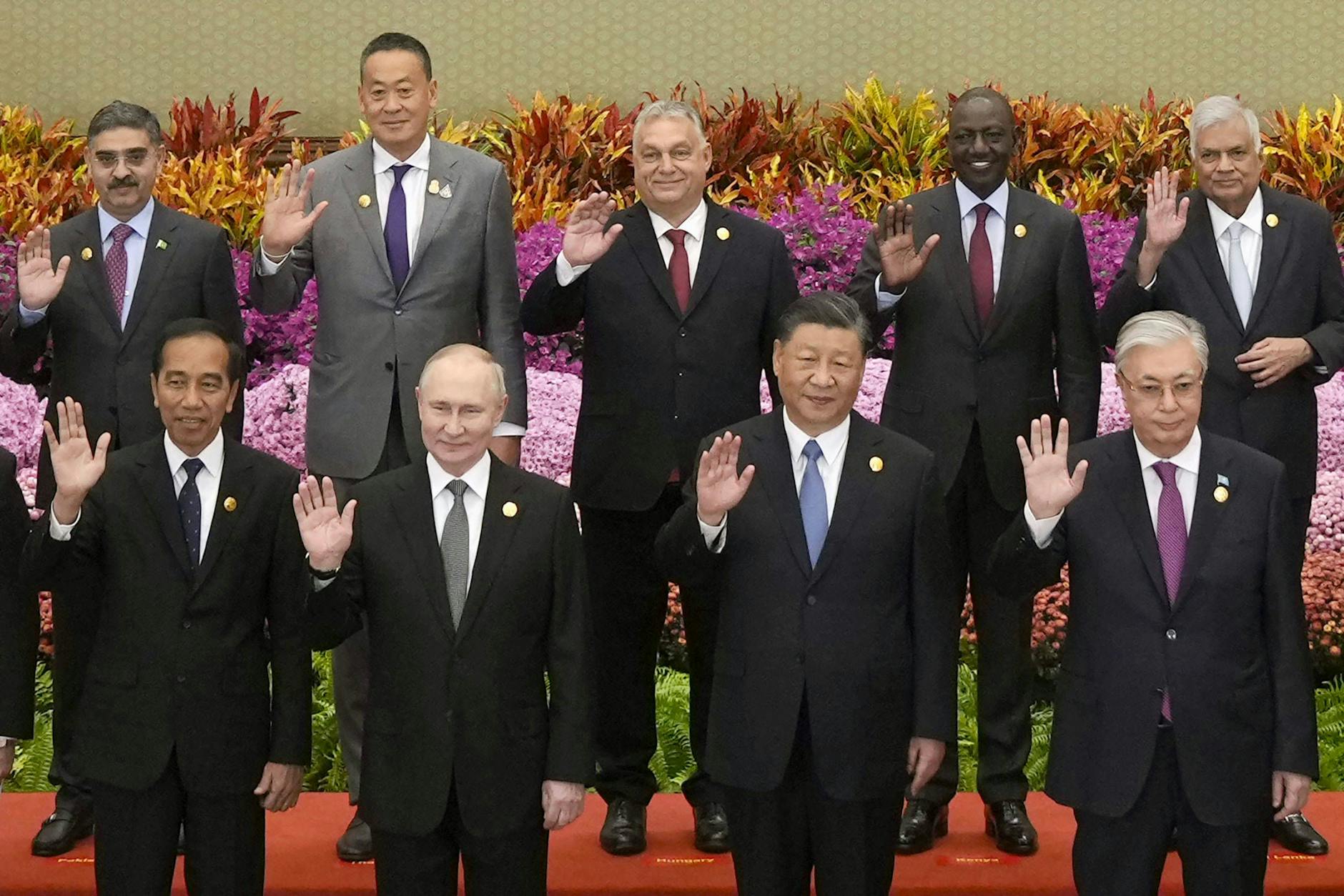

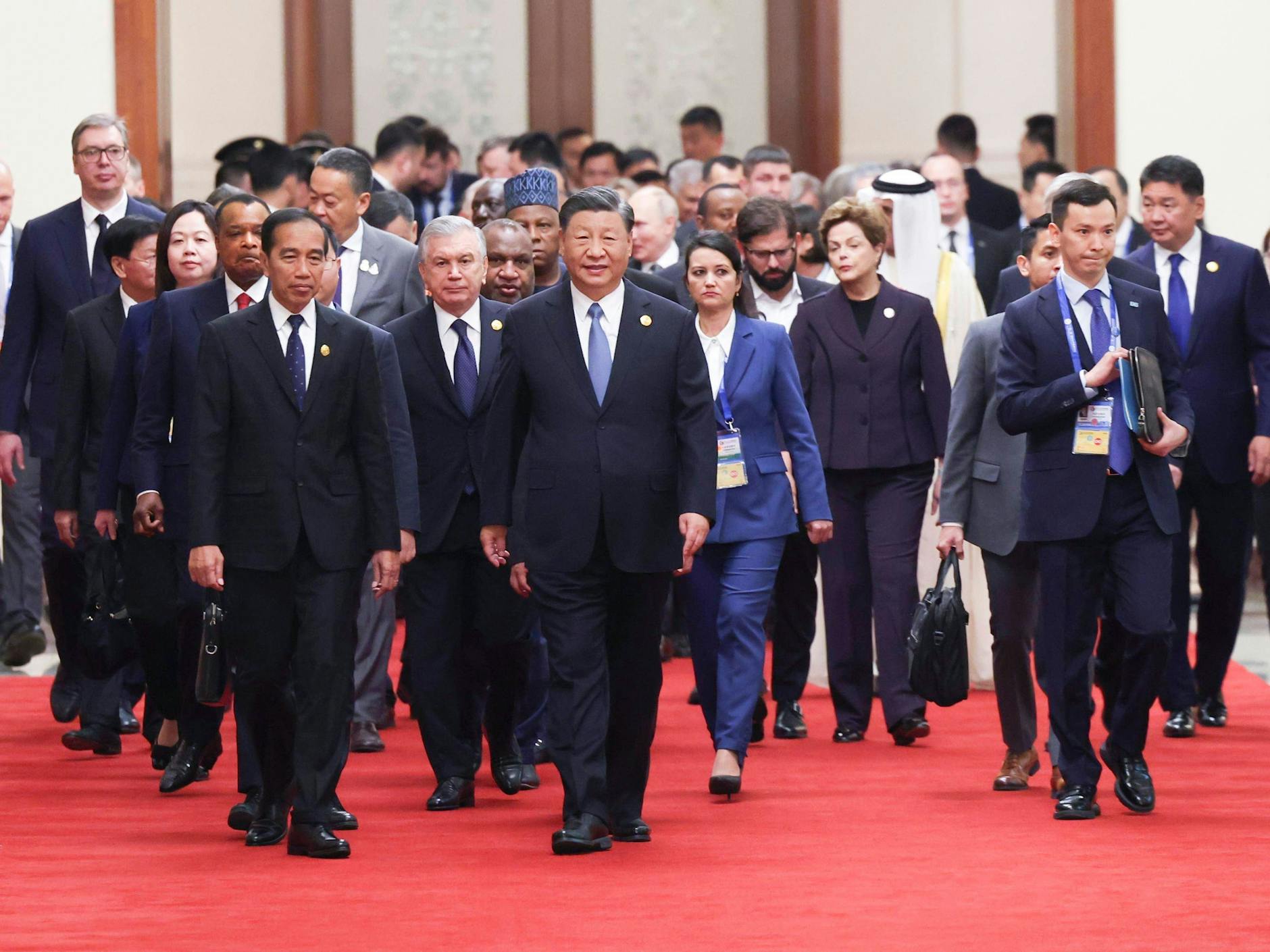

Herr Behrens, zum zehnten Jahrestag seines Infrastrukturprojektes Neue Seidenstraße waren hochrangige Vertreter aus ca. 130 Staaten der Welt in China zu Besuch. Während westliche Analysten eine gewisse Uneinigkeit demonstrieren, bei der Beurteilung dieses weltumspannenden Projektes, überwiegt in großen Teilen der Welt, vor allem aber in der Volksrepublik selbst, eine positive Einschätzung. Als China- und Verkehrsexperte haben Sie den phänomenalen Aufstieg der Volksrepublik in den letzten Jahrzehnten vor Ort erlebt. Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Seidenstraße?

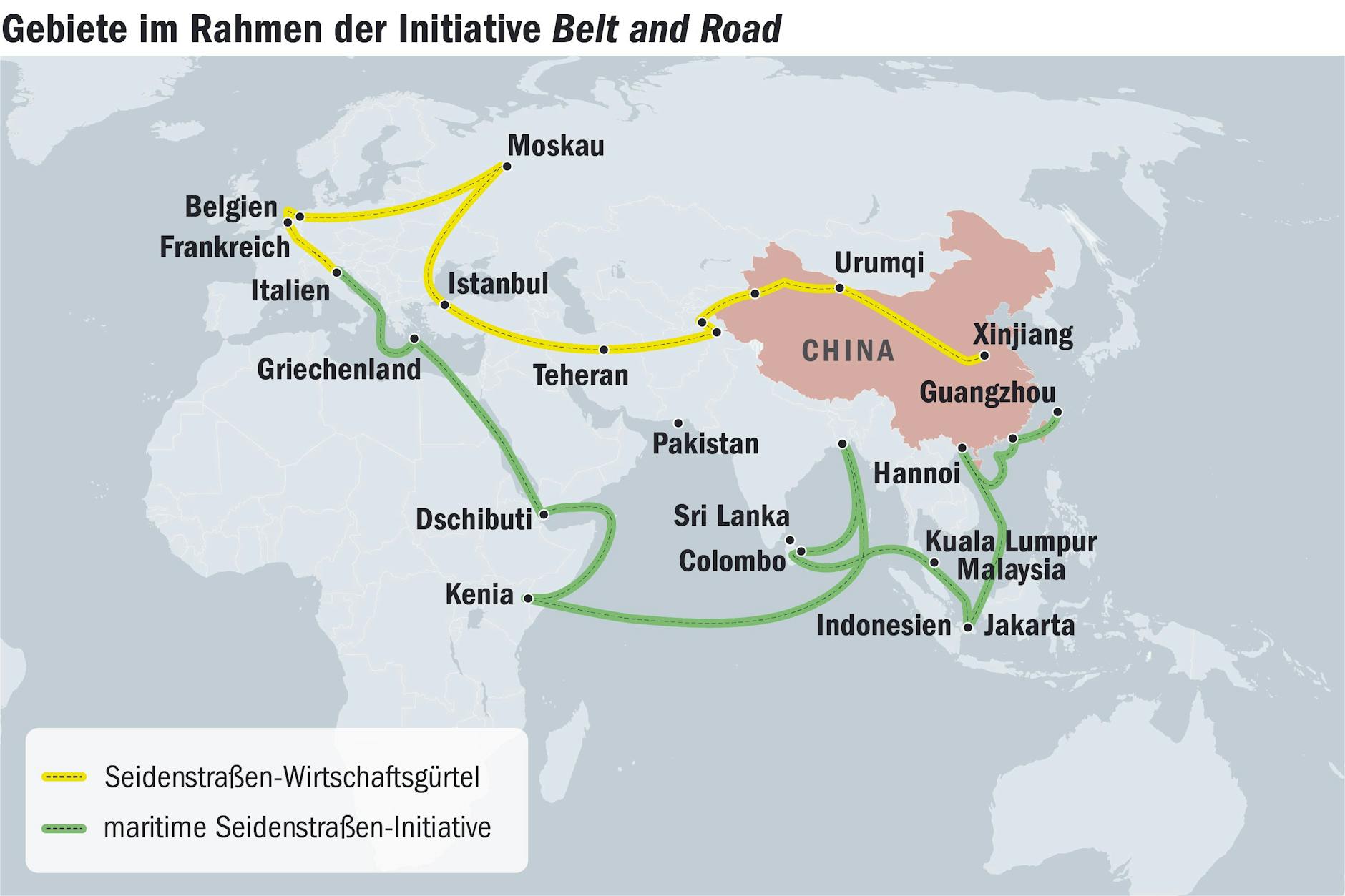

Ich betrachte dieses Projekt als einen sehr großen Erfolg mit ungeahnten globalen Auswirkungen. Im September 2013 stellte Chinas Staatspräsident Xi Jinping in Kasachstan die Idee zum Aufbau des Wirtschaftsgürtels entlang der Seidenstraße vor, wenige Wochen später, im Oktober 2013, in Indonesien seine Vision einer maritimen Seidenstraße des 21. Jahrhunderts. Die Welt horchte auf. Einerseits nahmen damals viele westliche Medien die Initiative nicht ernst – China übernehme sich und werde scheitern, so der Tenor. Andererseits sahen Experten bereits einen zunehmenden Einfluss Chinas in Zentralasien, Südostasien und Afrika. Der Slogan „Neue Seidenstraße“ wurde von ihnen verstanden als eine Wiederbelebung alter chinesischer Handelsdominanz. Historiker traten auf den Plan und erklärten, was in den vergangenen Jahrhunderten wichtig für Europa und Asien war. Was aber der wirkliche Kern der Initiative zur Schaffung einer neuen Seidenstraße war und ist, erkannten nur wenige Fachleute.

Das wäre?

1961 errang Tanganjika, das heutige Tansania, seine Unabhängigkeit von der britischen Kolonialherrschaft. Seit 1964, vereint mit Sansibar, schlug die junge afrikanische Republik einen sozialistischen Weg ein und wurde von den früheren Kolonialmächten sanktioniert. Die reichen Kupfervorkommen konnten nicht mehr über die Eisenbahnverbindung über den südafrikanischen Hafen Durban exportiert werden. Tansania bat die wirtschaftlich starken Länder, die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds um Hilfe für den Bau einer unabhängigen Bahnverbindung nach Daressalam. Nur die (damals) junge Volksrepublik China war bereit zu helfen und stellte nicht nur die finanziellen Mittel, sondern auch das Material und die nötigen Maschinen zur Verfügung. Das gesamte chinesische Volk stand für die Hilfe der afrikanischen Brüder ein, die sich gerade aus der kolonialen Herrschaft befreit hatten. Diese Freundschaft half China wenige Jahre später beim Kampf um internationale Anerkennung, zum Beispiel bei der Wiederherstellung von Chinas rechtmäßigem Sitz in den Vereinten Nationen.

Also, eine infrastrukturelle Maßnahme, eine Investition, um politischen Einfluss zu gewinnen?

In der Tat, aber ohne militärisches Eingreifen, wie es andere Supermächte praktizierten und praktizieren. Mit der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas nach Einführung der offenen Wirtschaftspolitik der Volksrepublik entwickelte sich die freundschaftliche, gleichberechtigte Zusammenarbeit mit den Ländern Afrikas, aber auch mit Zentralasien kontinuierlich. Bis zu Beginn des 21. Jahrhunderts investierte China in viele Projekte in Afrika. Nach 1990 intensivierte China die Zusammenarbeit mit den zentralasiatischen Ländern, um mit diesen neuen unabhängigen Staaten gutnachbarliche Beziehungen aufzubauen, sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen und den bilateralen Handel zu fördern. Dabei wurden die großen Kapazitäten der chinesischen Bau- und Stahlindustrie sowie die aufgebauten Handelsüberschüsse und die Währungsreserven für Kredite genutzt. Die „Go-Out-Politik“ wurde ins Leben gerufen und von der chinesischen Regierung forciert.

Wie haben Sie diese Entwicklung vor Ort wahrgenommen?

Ich nahm direkt an dieser Entwicklung teil. Als der neue Eisenbahngrenzübergang Alashankou–Dostyk zwischen China und Kasachstan eröffnet wurde, organisierte ich gemeinsam mit den chinesischen Beamten Xinjiangs die Abwicklung der ersten Containertransporte von China nach Europa.

Damals galt im Westen die Devise „Das Ende der Geschichte“ sei angebrochen, die Vorherrschaft amerikanischer Wirtschaftsmodelle sei für alle Zeiten gesichert, wie es der Politologe Francis Fukuyama formuliert hatte.

Richtig. Die USA, die EU und auch Japan glaubten nach 1990, dass der neoliberale Kapitalismus mit seinen multinationalen Konzernen und freien Marktkräften die Entwicklung der Infrastruktur entsprechend der Erfordernisse der Konzerne und damit auch der Völker vorantreiben könne. Staatliche Steuerung wurde abgelehnt und die chinesische, staatlich gelenkte Wirtschaftspolitik daher verurteilt.

Aber die Volksrepublik öffnete sich doch wirtschaftspolitisch für den Markt, zu jener Zeit?

Zum Teil, sicherlich. Aber China verließ sich nicht auf die freien Marktkräfte alleine, sondern schuf einen institutionellen Rahmen.

Und wie wirkte sich dieses beim Ausbau der Seidenstraße aus?

Peking stellte der staatlichen Wirtschaftspolitik entsprechend Kredite für den Ausbau der zentralasiatischen Infrastruktur und den Aufbau neuer Fabriken an den Transportverbindungen zur Verfügung und förderte damit die Industrialisierung, den lokalen Wohlstand sowie den internationalen Handel.

Bildstrecke

Hatte man diese Entwicklung in den USA verpasst?

Nein, diese Entwicklung blieb den USA, die geostrategische Interessen in Afghanistan und Zentralasien verfolgten, nicht verborgen. 1999 verabschiedete das US-amerikanische Repräsentantenhaus den sogenannten Silk Road Strategy Act, der amerikanische Interessen in Zentralasien und dem Kaukasus sichern sollte. 2011 verkündete die damalige US-Außenministerin Hillary Clinton in einer Rede im indischen Chennai die US-amerikanische New Silk Road Strategy. Diese sah vor, von Afghanistan ausgehend den Einfluss der USA in der Region auszuweiten, begründet mit der Absicht, Stabilität und Demokratie in diesen Ländern zu ermöglichen.

Zwei Jahre später, 2013, stellte China dann seine Initiative zum Aufbau der Neuen Seidenstraße vor, später auch Belt and Road Initiative (BRI) genannt.

Richtig, die aber keinerlei militärische Aspekte beinhaltet, sondern auf langfristige Investitionen in Infrastruktur und die Energiewirtschaft zur Industrialisierung der Teilnehmerländer setzt. Das Ziel: die Erhöhung des örtlichen Wohlstandes, und das alles ohne politische oder wirtschaftliche Bedingungen. Im Gegenteil: die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Partnerländer wurde garantiert. Der globale Wohlstand soll durch Konnektivität und die Vernetzung der weltweiten Märkte erhöht und die Armut überwunden werden.

Aber wie begegnete man dabei den höchst unterschiedlichen soziokulturellen Gegebenheiten in den jeweiligen Ländern?

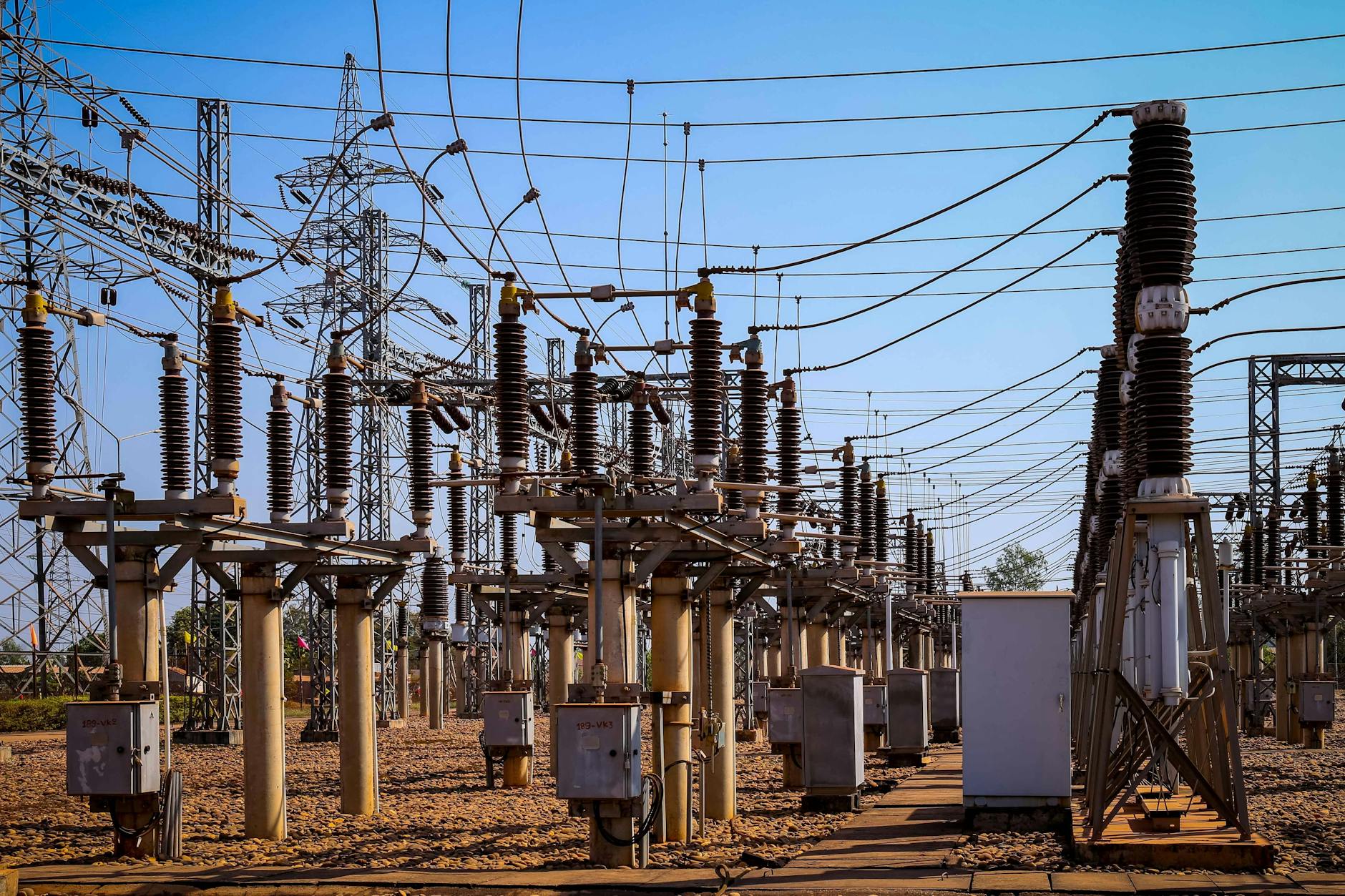

Chinas Initiative schließt alle Aspekte des gesellschaftlichen Lebens weltweit ein – die neuen Technologien der Digitalwirtschaft, des Energiewandels hin zu erneuerbaren Energien, des Gesundheitswesens und nicht zuletzt den kulturellen Austausch. Auf dem eurasischen Kontinent wurden sechs Wirtschaftskorridore in Angriff genommen: China – Mongolei – Russland, neue eurasische Kontinentalbrücke, China – Zentralasien – Westasien (bis in den Iran und die Türkei), China – Pakistan, Bangladesch – China – Indien – Myanmar sowie China – Südostasien (bis Singapur). In diesen Wirtschaftskorridoren wird in Eisenbahnlinien, Straßen, Energieversorgungslinien und Pipelines mit Krediten chinesischer Banken investiert. In den Investitionszonen werden Industriebetriebe, Sonderwirtschaftszonen und Handelsplattformen angesiedelt. Gemeinsam mit den beteiligten Menschen der Partnerländer wird auch der kulturelle Austausch gefördert. Gleichzeitig stellen sowohl die neuen Transportverbindungen durch Zentralasien von China nach Europa als auch die nach Südostasien mit der Anbindung von Häfen in Malaysia, Myanmar oder Pakistan Alternativen zum Seetransport durch die Straße von Malakka dar.

Inwiefern unterscheidet sich das chinesische Engagement in Afrika von den Projekten andernorts?

In Afrika wurden in den vergangenen Jahrhunderten durch die Kolonialmächte nur Transportverbindungen zu den Überseehäfen zur Ausplünderung der Bodenschätze gebaut, sodass sich kein innerafrikanischer Handel entwickeln konnte, ja sich nicht entwickeln sollte. Die Kredite aus China für innerafrikanische Infrastruktur ermöglichen nun die Konnektivität zwischen den afrikanischen Ländern, sie fördern den innerafrikanischen Handel, die gegenseitige wirtschaftliche Zusammenarbeit und damit zunehmende politische Unabhängigkeit.

Aber Kritiker werfen China vor, es würde Afrika auch nur ausbeuten?

Wenn man jetzt rückblickend auf die Entwicklung in Afrika schaut, wird ersichtlich, dass die Länder sich aus der noch bestehenden Vorherrschaft der ehemaligen Kolonialmächte befreien. In den Jahren zwischen 2013 und 2023 wurden etwa 10.000 Kilometer Schienen der Normalspur, rund 100.000 Kilometer Straßen, 100 neue oder modernisierte Häfen und eine Vielzahl von Schulen und Krankenhäusern in Betrieb genommen. Die Länder der Afrikanischen Union konnten ein innerafrikanisches Freihandelsabkommen vereinbaren, womit sie sich gegenseitig in ihrem Aufbau unterstützen. Für 98 Prozent der Exporte vieler afrikanischer Länder wurden die Importzölle nach China aufgehoben.

Und wie schaut es diesbezüglich in Asien aus, in der unmittelbaren Nachbarschaft der Volksrepublik?

In Südostasien wurde die Eisenbahnverbindung von China nach Laos eröffnet. An der Strecke entwickelt sich die lokale Industrie. In Malaysia wird mit Hochdruck an einer transmalaysischen Bahn mit Anschluss an Singapur gebaut. Der Bau der pakistanischen Eisenbahn, ein Kernprojekt des China Pakistan Economic Corridor, ist in vollem Gange, und der Hafen Gwadar einschließlich der dortigen Sonderwirtschaftszone steht vor der Fertigstellung. In Myanmar wird aktuell der Hafen Kyaukpyu mit einer Anbindung an die Bahnstrecke nach China errichtet.

Entsteht hier eine riesige wirtschaftliche Dynamik, jenseits des Westen?

In der Tat. Mit dem globalen, multilateralen Handel können die afrikanischen und asiatischen Länder, aber auch China den Handel sowie die Lieferung und den Import von Rohstoffen diversifizieren. Für alle Seiten, China und die Teilnehmerländer der Neuen Seidenstraße, ergeben sich Gewinne – eine echte Win-win-Situation.

Was sind die direkten geopolitischen Herausforderungen, die sich dadurch für den Westen ergeben?

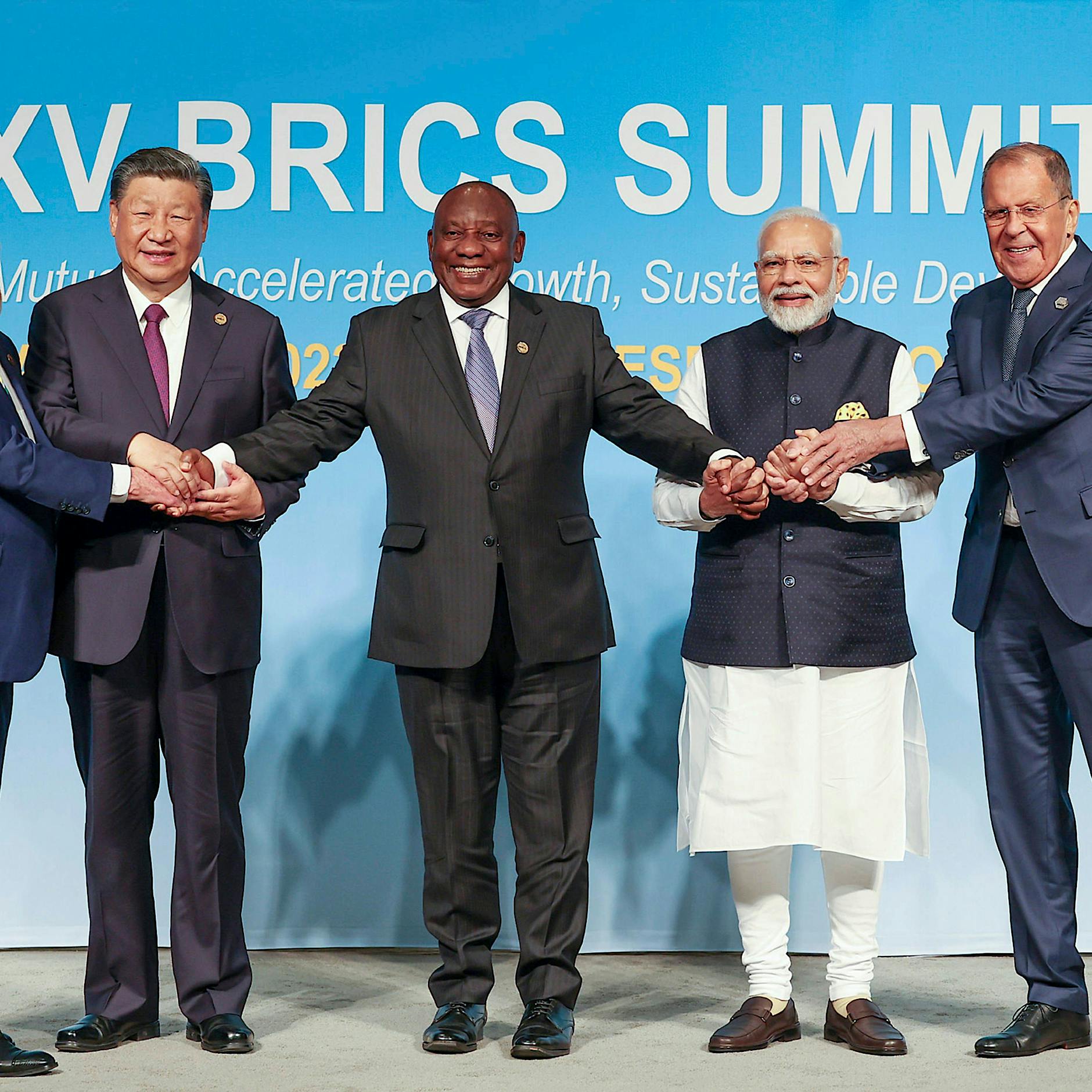

Schon vor der offiziellen Inauguration der Seidenstraßen-Initiative gründeten im Jahr 2001 Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Tadschikistan und Usbekistan gemeinsam mit China – in Anbetracht der sich ausweitenden islamistischen Gruppierungen – die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOC) für eine gemeinsame Sicherheitspolitik. Mit der sich etablierenden Neuen Seidenstraße übernahm diese Organisation mehr und mehr ökonomische Aufgaben. Auch die unter politischen Spannungen stehenden Länder Indien und Pakistan traten dieser Organisation bei, um gemeinsam mit anderen Seidenstraßenländern zu kooperieren. Andere asiatische Länder wie der Iran stellten ebenfalls Anträge auf eine Aufnahme. Global haben sich die aufsteigenden Länder Brasilien, Indien, China, Russland und später auch Südafrika in der Organisation der Brics zusammengefunden, um sich gegenseitig in vielen Bereichen zu unterstützen und zusammenzuarbeiten. Sowohl die SOC als auch die Brics sind wichtige Organisationen, die die Neue Seidenstraße unterstützen und zum Erfolg der Initiative beitragen. Gemeinsam mit anderen Brics-Ländern gründete China die Neue Entwicklungsbank (NDB) und mit vielen weiteren Ländern, einschließlich Deutschland, die Asien Infrastruktur Investment Bank (AIIB). Diese Banken vergeben Kredite gemäß den Prinzipien der Initiative, das heißt ohne politische oder wirtschaftliche Bedingungen und ohne sich in die inneren Angelegenheiten der Nehmerländer einzumischen. Bis August 2023 sind 152 Länder Partner der Seidenstraße-Initiative, und für die weltweit meisten Länder und Regionen ist China der wichtigste Handelspartner. Das ist nach meiner Beobachtung der wirkliche Sinn der Neuen Seidenstraße: den Ländern des globalen Südens zu helfen, sich zu entwickeln, die Armut zu überwinden und Wohlstand zu erwirtschaften, bei gleichzeitigem multilateralem Handel.