Wie üblich, bat die Deutsche Botschaft in Windhuk kürzlich zum Tag der Deutschen Einheit zu einem Empfang. Botschaftsvertreter Andreas Götze erwähnte in seiner Festrede auch die in Deutschland und Namibia parallele Zeitenwende 1989/90.

Als am 9. November 1989 die Berliner Mauer fiel, fanden in Namibia erstmals freie Wahlen statt. Als in der DDR erstmals frei gewählt wurde (18. März 1990), wurde Namibia von Südafrika unabhängig (21. März 1990). Einen Tag später eröffnete die DDR in Windhuk ihre letzte Botschaft.

Angesichts der Aufnahme beider damaliger deutscher Staaten in die Vereinten Nationen (VN / UN) vor 50 Jahren erinnerte Götze daran, dass sich DDR und BRD 1989/90 auch an der damaligen Friedensmission der UN in Namibia beteiligten. Trotz Wendewirren hatten sie eigene Polizeibeobachtereinheiten aus Volkspolizei und Bundesgrenzschutz an das andere Ende der Welt entsandt, um dort den Abzug Südafrikas und freie Wahlen mit zu überwachen und so Namibia den Weg in die Freiheit zu ebnen.

Teilweise verrichteten beide deutschen Kontingente ihren Dienst in Namibia gar gemeinsam. Was damals kaum beachtet wurde, wirkt im Rückblick skurril. Was hatte es mit der vorgezogenen deutschen Einheit im afrikanischen Busch auf sich? Für die DDR war der UN-Einsatz in Namibia der markante Schlusspunkt ihrer Afrikapolitik.

Südafrika galt als Besatzungsmacht

Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Ende der deutschen Kolonialzeit hatte der Völkerbund 1920 Südafrika die Verwaltung für das damalige Südwestafrika übertragen. Doch nach der Etablierung seines Apartheidsystems auch in Namibia und angesichts der bewaffnet dagegen kämpfenden Südwestafrikanischen Volksorganisation (SWAPO) entzogen ihm die nach 1945 an die Stelle des Völkerbundes tretenden UN 1966 dieses Mandat wieder.

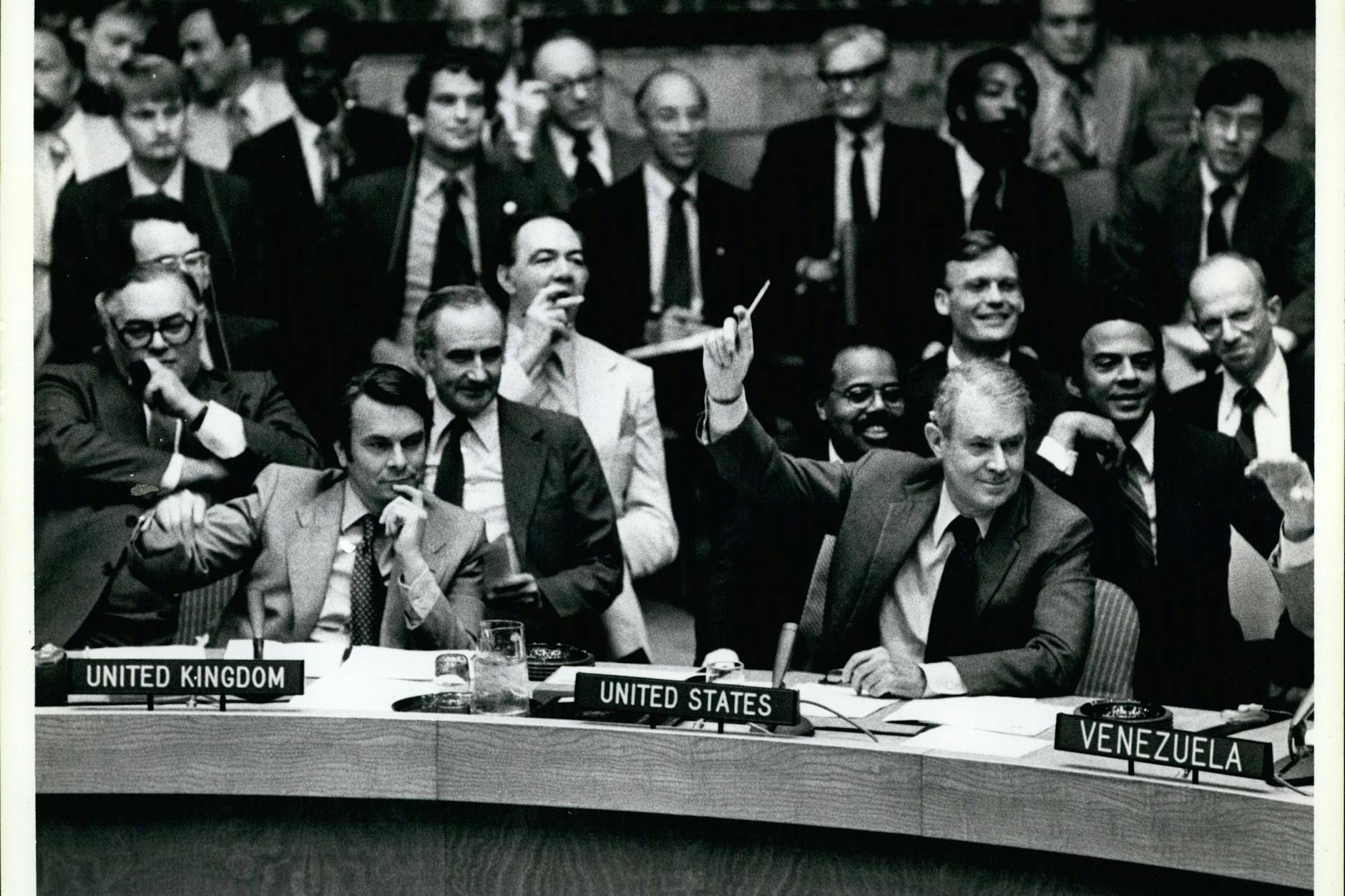

Südafrika galt nun als Besatzungsmacht. Daher erließ der UN-Sicherheitsrat 1978 die wegweisende Resolution 435. Diese ordnete die Umsetzung der oben genannten Schritte in Namibia unter Aufsicht einer UN-Mission an. Doch Südafrika verzögerte die Verwirklichung jener Resolution noch bis April 1989. Daran beteiligten sich schließlich 109 Staaten mit 1500 Polizei- und 4500 Militärbeobachtern, 2000 Zivilisten sowie 27 Staaten – zu denen DDR und BRD ebenfalls gehörten – mit 885 Wahlbeobachtern.

Blutiger Guerillakampf in Namibia

Vor diesen Hintergründen reichten die Namibia-Intentionen beider deutschen Staaten bis 1978 zurück. So gab es in der BRD enge Wirtschaftskontakte mit Südafrika und parteipolitischen Dissens darüber, wie mit der als Befreiungsorganisation agierenden SWAPO umzugehen sei.

Darüber hinaus war strittig, ob ein UN-Einsatz in Namibia vom Grundgesetz gedeckt und wie ein solch erstmaliger, militärisch anmutender Auslandseinsatz der BRD zu bewerkstelligen sei – mit Armee, Polizei, Grenzschutz?

Parallel fasste der Bundestag im März 1989 mit Blick auf die deutsche Kolonialzeit einen ersten Beschluss zur „besonderen Verantwortung der BRD für Namibia und alle seine Bürger“. Die BRD war zudem Teil einer Kontaktgruppe aus Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und Kanada, die mit Südafrika über die Umstände des Unabhängigkeitsprozesses in Namibia verhandelte.

Diese wurden ab 1982 extrem komplex, da die Vereinigten Staaten den Abzug Südafrikas aus Namibia mit der Forderung nach dem Rückzug Kubas aus dem benachbarten Angola verbanden. Der dortige Bürgerkrieg war von der Sowjetunion und Kuba einerseits sowie den Vereinigten Staaten und Südafrika anderseits heftig befeuert worden. Damit verwoben lieferten sich südafrikanische Militärs und SWAPO-Milizen im angolanisch-namibischen Grenzgebiet einem blutigen Guerillakampf, der als „Buschkrieg“ traurige Bekanntheit erlangte.

SED-Politbüro hatte Namibia fest im Blick

Konträr dazu verliefen die Namibia-Planspiele der DDR. Für sie galt die antikoloniale Diktion der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED), nach der sogenannte Befreiungsorganisationen mit „sozialistischer“ oder „kommunistischer Orientierung“ mit „antiimperialistischer Solidarität“ unter dem Credo der „Völkerfreundschaft“ zu protegieren waren.

Deshalb unterhielt die SED ab 1977 offizielle Parteibeziehungen zur SWAPO. Das aber war nur der ideologische Rahmen für das Namibia-Engagement der DDR. So hatte Namibia für ihre Afrikapolitik am Ende der 1970er Jahre große Bedeutung, weil dessen Dekolonialisierung noch vor der 1980 erfolgenden Unabhängigkeit des benachbarten Simbabwe erwartet worden war.

Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.

Namibia wäre so ein wichtiger Regionalpartner der DDR in direkter Nachbarschaft zu Südafrika geworden, dessen Apartheid-Regime ihr als Erzfeind galt. Mit der Unabhängigkeit Namibias verband sie die Hoffnung, die sozialistischen Einflusssphären im südlichen Afrika deutlich zu erweitern. Zugleich hatte eine Beteiligung an einer Blauhelmmission in Namibia für die DDR Pilotprojektcharakter, da sie noch nie an solch einer Operation mitgewirkt hatte und sich so in der UN profilieren wollte.

Und auch die Entwicklungsländerkommission des SED-Politbüros unter Vorsitz von Wirtschaftsboss Günter Mittag hatte Namibia fest im Blick, um den Außenhandel der DDR anzukurbeln. Das Sekretariat des Zentralkomitees der SED beschloss daher am 3. Januar 1979 ein Handelskonzept, das 1989 wieder aktuell wurde. Im Fokus standen dabei der Fischfang vor Namibias Atlantikküste und dessen Bodenschätze (so Uran, Diamanten oder Kupfer).

DDR-Beamte, die sich freiwillig zum Einsatz in Namibia meldeten

Dass die UN schließlich die Beteiligung beider deutscher Staaten anforderte, war militärischen Unruhen in Namibia Anfang April 1989 geschuldet. Der UN-Sonderbeauftragte für Namibia, der Finne Marthi Athisaari, erhöhte deshalb bis zum Herbst 1989 die Zahl der UN-Polizeikräfte auf 1500 Mann, um die Sicherheitslage im Land zu stabilisieren. Erstmals in der UN-Geschichte besaß eine Blauhelmmission solch einen zivilen Polizeiapparat (CIVPOL genannt). Zudem war Athisaari darauf bedacht, beide deutsche Staaten hier einzubeziehen, um so vor allem in der deutschstämmigen und deutschsprachigen Bevölkerung Namibias um Vertrauen in den Unabhängigkeitsprozess zu werben.

Die BRD stellte den UN Anfang September 1989 50 Beamte des Bundesgrenzschutzes (BGS) bereit. Innenminister Wolfgang Schäuble stimmte dem nur ausnahmsweise zu, da der BGS für derlei Auslandsaufträge nicht zuständig war. Um jegliche Neutralität zu wahren, durften die ausgewählten BGS-Beamten keine Verwandten in Namibia haben.

Für die DDR war das Finden von Polizisten mit den in den UN nötigen Englischkenntnissen ein Problem. Daher zog man aus den Ministerien für Nationale Verteidigung, Auswärtige Angelegenheiten, Inneres und Staatssicherheit 30 mit Auslandsthemen befasste Fachkräfte zusammen und versetzte sie kurzerhand in den Rang eines Offiziers der Deutschen Volkspolizei. Die Stasi hatte dafür nur einen Mitarbeiter abgestellt, wohl wissend, dass sie zehn weitere Angehörige des Kontingents als inoffizielle Mitarbeiter zumindest erfasst hatte.

Am 11. Oktober 1989 verabschiedete der stellvertretende Außenminister Bernhard Neugebauer das UN-Kontingent der DDR auf dem Flughafen Schönefeld nach Namibia. Sieben Tage später wurde Erich Honecker als Generalsekretär der SED im Politbüro gestürzt. Er hatte am 5. September 1989 Außenminister Oskar Fischer die Freigabe für den Einsatz erteilt.

Damals hatte sich die Lage in der DDR mit Massenprotesten und Ausreisewelle längst hochgeschaukelt. Vier Soldaten der Nationalen Volksarmee (NVA) aus Peenemünde gaben sich davon unberührt. Sie bewarben sich für die UN-Mission am 2. Oktober 1989 bei Honecker direkt. Für sie war es „Pflicht, uns zum Ruhme unseres Landes, zur Stabilisierung der Lage in Namibia, natürlich freiwillig zu bewerben. Das soll auch eine Antwort auf den Verrat der ‚DDR-Bürger‘ sein, die meinen im ‚goldenen Westen‘ ein neues Vaterland zu finden“. Der Brief ist im Bundesarchiv erhalten.

In Namibia setzte sich die DDR für freie Wahlen ein

In Namibia, wo Linksverkehr herrscht, hatten beide deutschen Kontingente zunächst eine Fahrprüfung zu bestehen. Schotterpisten, freilaufende Tiere in der Wildnis und vermintes Gelände an der Grenze zu Angola geboten höchste Vorsicht. Extreme Hitze, instabiler Zugang zu Strom und Wasser oder eine eingeschränkte Versorgungslage prägten das Leben der Polizeibeobachter. Quartier fanden sie in Bungalows und Wohnwagen, in Schulen oder bei Farmern.

In ihrer täglichen Arbeit hatten sie die südafrikanische Polizei zu überwachen, Munition unschädlich zu machen oder Wahlkampfveranstaltungen beizuwohnen. Wichtig war der Kontakt mit der lokalen Bevölkerung, um der UN-Mission Akzeptanz zu verschaffen, etwa in Gesprächen mit Oberhäuptern verschiedener Stammesgruppen oder durch Besuche bei Parteien, in Schulen oder Kirchen.

Zusammen stationiert waren ost- und westdeutsche Polizeibeobachter mit Kollegen aus Indien, Pakistan, Schweden und Kanada im nordnamibischen Ort Ombalantu. Es entwickelte sich ein kameradschaftliches Verhältnis, das auch gemeinsame Grillabende unter den für Namibia typischen Kameldornbäumen mit namibischem Wildfleisch und deutschem Apfelmus einschloss und aus dem Freundschaften entstanden.

Der Dienst in der abgelegenen Weite Namibias hatte aber den Nachteil, dass Neuigkeiten aus der Heimat nur schwerlich durchdrangen. Die Nachricht vom Mauerfall kam in der Wildnis deshalb verzögert an und erreichte einige deutsche Polizeibeobachter zufällig, als sie gerade im angolanischen Grenzgebiet auf Buschpatrouille waren.