Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.

Die wenig bekannte Mongolei rückt zunehmend in den Blick der Öffentlichkeit. US-Außenminister Antony J. Blinken war im August in Ulan Bator (auch: Ulaanbataar), der Hauptstadt des Landes, zugegen und machte den Vorschlag einer dritten, virtuellen, Grenze zu den Vereinigten Staaten. Es bleibt zu hoffen, dass er dabei keine weiteren Militärbasen vor Augen hatte, die Mongolei liegt geostrategisch nämlich zentral zwischen China, dem Reich der Mitte, Amerikas „systemischem Rivalen“, und Russland, dem angeblichen „Reich des Bösen“.

Auch Wladimir Putin, der Präsident der Russischen Föderation, war im September im Lande, um die jahrzehntelange Freundschaft aus Sowjetzeiten zu erneuern und neue Abkommen auf dem Energiesektor abzuschließen.

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron wiederum war im Mai vor Ort, denn für die zahlreichen Kernkraftwerke in Frankreich ist viel Uran erforderlich, einer der zahlreichen Bodenschätze, über den die Mongolei in großen Mengen verfügt. In Westafrika hatte Macron nach einem Putsch im Niger, dem bisherigen Uranerz-Lieferanten, die Beziehungen wegen des Vorwurfs des Neokolonialismus auf Eis legen müssen.

Und selbst Papst Franziskus war vor einem Jahr auf Einladung der Regierung erstmals in Ulan Bator. Was im historischen Kontext durchaus eine politische Dimension hatte.

Nach den Westfeldzügen von Dschingis Khan und seinen Nachfolgern in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, war in Europa Panik ausgebrochen. Und nach dem plötzlichen Rückzug der mongolischen Truppen im Jahr 1241 wegen Ögedei Khans Tod, schickte man päpstliche Emissäre zum mongolischen Hof, um die Lage zu sondieren. 1246 nahm der Franziskaner Johannes de Plano Carpini in der Nähe von Karakorum an der Inthronisation von Dschingis Khans Enkel Güyük teil und überbrachte zwei päpstliche Briefe voller Vorwürfe wegen der Feldzüge gegen das christliche Osteuropa und mit der Aufforderung zur Unterwerfung. Natürlich wies der neue Khan dieses Anliegen in scharfem Ton zurück.

Für den französischen König Ludwig IX. gab es einen weiteren Grund für eine Kontaktaufnahme mit den Mongolen. Er suchte für die Kreuzzüge gegen die Muslime im Heiligen Land, welche Jerusalem unter ihre Herrschaft gebracht hatten, Verbündete und hoffte, kurzzeitig sogar mit Erfolg, auf eine mongolische Militärallianz.

Ungefähr so viele Einwohner wie Berlin

Die Mongolei ist ungefähr viermal so groß wie die Bundesrepublik bei einer Einwohnerzahl in der Größenordnung von Berlin. Das Land ist nicht nur wegen seiner Bodenschätze und nicht nur aus geopolitischen Gründen interessant, sondern auch wegen der wenig bekannten Kulturschätze.

Im mongolischen Teil des Altai-Gebirges gibt es Petroglyphen, Felsritzungen, aus der Zeit von 11.000 Jahren vor bis ungefähr 800 Jahre nach unserer Zeitrechnung. Sie wurden 2011 in die Liste der Unesco-Weltkulturerbestätten aufgenommen.

Der mongolische Altai befindet sich im Grenzgebiet zwischen China und Russland und ist bis zu viertausend Meter hoch, durchzogen von zahlreichen, tief eingeschnittenen Tälern. Die ältesten von vielen Tausenden Felsritzungen in Tsagaan Salaa dokumentieren die Vorstellungswelt und das Leben der steinzeitlichen Gesellschaft von Jägern und Sammlern in einem zu dieser Zeit noch bewaldeten Gebirge.

In Tsagaan Gol findet man Petroglyphen aus einer späteren Epoche, die den Übergang zur Nomadengesellschaft mit Viehhaltung und Pferdezucht dokumentieren. Sie stammen aus der Bronze- und Eisenzeit bis hin zur Zeit der Turkvölker aus dem 8. Jahrhundert unserer Zeitrechnung und sind teils von hervorragender Qualität.

Von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärt

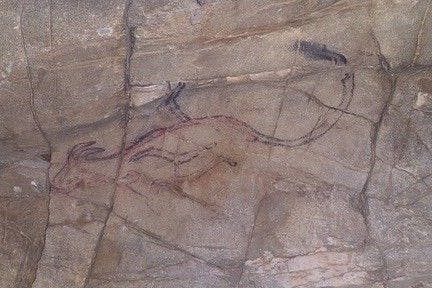

Dieses Jahr waren meine Lebensgefährtin, die ihre Wurzeln in Ulan Bator hat, und ich wieder einmal im Altai-Gebirge unterwegs. Aus einem englischsprachigen Reiseführer wussten wir, dass es auch Höhlenmalereien aus der Altsteinzeit in der Altai-Region gibt und haben mit unserem Reiseführer Jagaa von „Explore the Great Altai“ einen Ausflug zu den Tsenkher-Höhlen unternommen, ungefähr neunzig Kilometer südlich der Bezirkshauptstadt Khovd. Und tatsächlich, es gibt sie!

Die Haupthöhle ist unbewacht, auch touristisch kaum erschlossen und man muss mit gutem Schuhwerk in kleine Nebenhöhlen klettern, um die Kostbarkeiten betrachten zu können. Sie sind weniger spektakulär als ihre französischen oder spanischen Pendants, kleiner und weniger farbenprächtig, aber allein ihre so wenig bekannte Existenz ist eine Sensation.

Die Höhlen wurden 1951 von dem mongolischen Geologen Namnandorj entdeckt, dann 1967 von einer russisch-mongolischen Expedition erforscht und 1996 von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärt. Man kann Antilopen, Löwen, Straußenvögel, Mammuts, Kamele und Kraniche sehen. Die Bilder wurden teils mit Feuerstein skizziert und auf gelblich-weißem Hintergrund mit rötlich-braunem Ocker bemalt. Die bisherigen Datierungen reichen nach offiziellen Angaben von einem Alter von 15.000 bis zu 40.000 Jahren.

Vielleicht sollte man sie bei Gelegenheit mit der Uran-Thorium-Methode aktualisieren. Zum Vergleich: Die berühmten Felsmalereien in der französischen Höhle von Lascaux sind ungefähr 17.000, die auf der indonesischen Insel Sulawesi teils über 40.000 Jahre alt.

Spektakulärer Fund im Altai-Gebirge

Ganz in der Nähe der Höhlen konnten wir übrigens auch die sehr seltenen mongolischen Saiga-Antilopen beobachten, die durch eine Epidemie in den Jahren 2017 und 2018 mit einem nachfolgenden extrem harten Winter stark dezimiert wurden. Wir machten uns alle Gedanken darüber, wie wenig die Höhlen im Altai bisher erforscht worden sind und wieviel es hier noch zu entdecken gibt.

Die ganze Gegend war über Jahrzehntausende von Menschen besiedelt. Auf der russischen Seite des Altai-Gebirges wurde 2008 von Archäologen der Russischen Akademie der Wissenschaften, Anatoli Derevianko und Michael Shunkov, das Fragment eines Fingerknochens eines Mädchens entdeckt. Zwei Jahre später konnte es nach einer DNA-Analyse am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig unter der Leitung von Svante Pääbo einer neuen, längst ausgestorbenen Menschenart zugeordnet werden, dem Denisova-Menschen, einem asiatischen Vetter des Neandertalers.

Es wäre keine Überraschung, wenn es solche Funde auch auf der mongolischen Seite gäbe, und der Geschichte der Entstehung des Menschen ein weiteres Kapitel hinzugefügt werden könnte. Eine internationale Zusammenarbeit könnte hier sehr wertvoll sein und ein positives Signal setzen in unruhigen Zeiten und einer gefährlichen, globalen Gemengelage.

Die Mongolei verhält sich neutral und selbstbewusst

Unterdessen verhält sich die Mongolei neutral zwischen den beiden Machtzentren an seiner nördlichen und südlichen Grenze. Das Land gehört weder den Brics-Staaten an noch der Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Seine kleine, multiethnische, vielsprachige und tolerante Bevölkerung behauptet sich zunehmend selbstbewusst, und stolz auf der Weltbühne.