Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.

Wer im Politischen von Rettung redet, fordert in der Regel ein dringliches Handeln. Hölderlins berühmte, so hoffnungsfroh klingende Wendung „Wo aber Gefahr ist, wächst / Das Rettende auch“ gilt hier gerade nicht. Im Gegenteil, durch das Reden von Rettung wächst vor allem die gefühlte Gefahr und nicht das Rettende – zumindest wächst es nicht von selbst. Vielmehr entsteht Zeit– und Handlungsdruck, der die rettende Tat als alternativlos erscheinen lässt. Alternativlosigkeit aber steht quer zum Prinzip von Politik, jedenfalls dann, wenn man Politik als gemeinsames Handeln und Aushandeln begreift (Arendt). Situationsbeschreibungen, die vitale Gefahren und die vielleicht noch mögliche Rettung in den Fokus rücken, haben die Tendenz, demokratische Verfahren der Entscheidung außer Kraft zu setzen oder – im Angesicht des um jeden Preis zu Rettenden – zu delegitimieren.

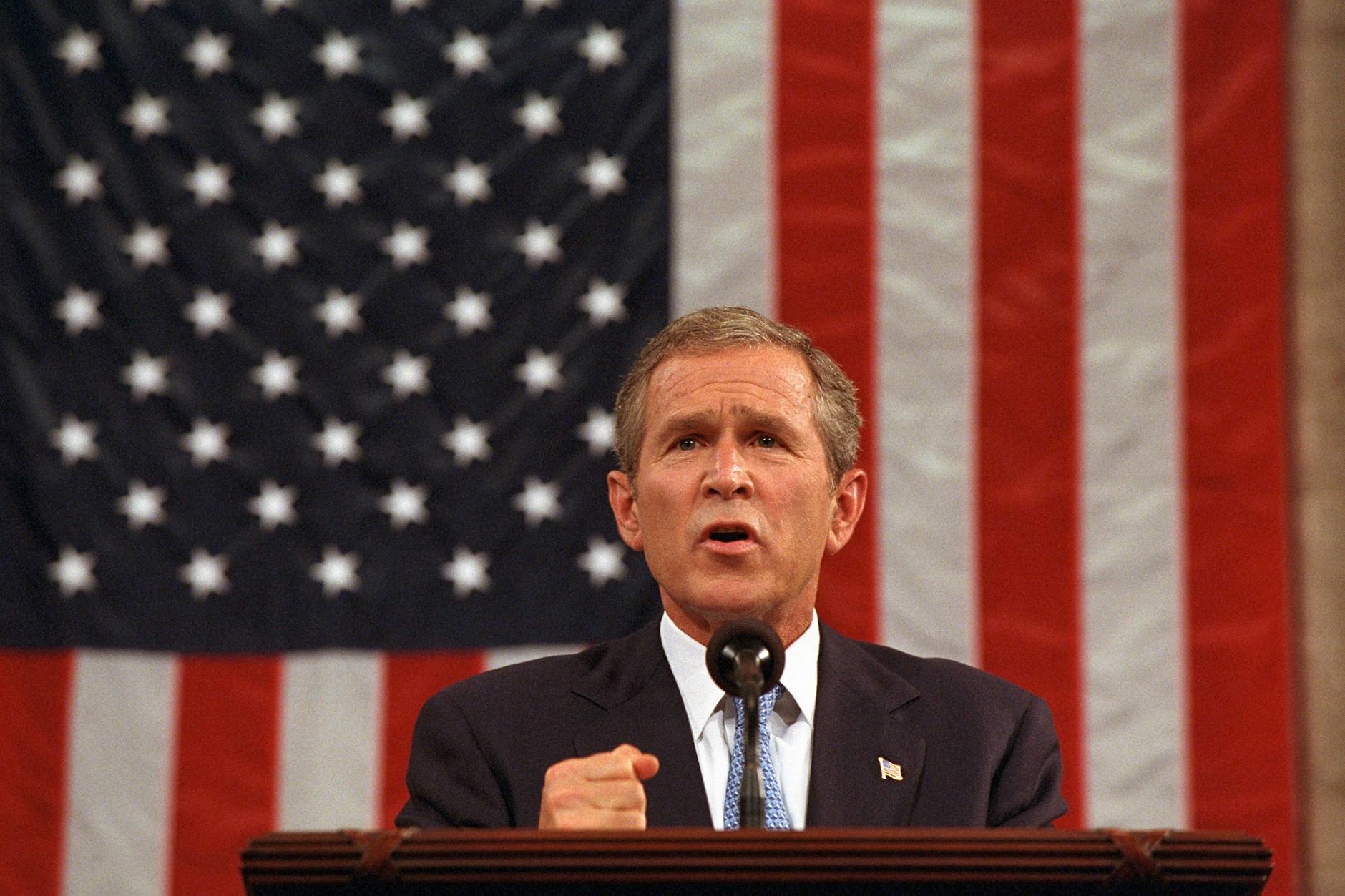

Gleichwohl können wir beobachten, wie spätestens seit 9/11 der Begriff der Rettung zu einem politischen Schlagwort höchster Frequenz geworden ist. Sei es, dass Rettungsabschüsse von Flugzeugen oder Rettungsfolter zur Abwehr terroristischer Angriffe diskutiert werden, sei es, dass in der Finanzkrise 2008 systemrelevante Banken, der Euro und das gesamte europäische Finanzsystem gerettet werden sollten. Im Zuge wirtschaftlicher Entgrenzungen muss außerdem permanent die Wettbewerbsfähigkeit der Firmen oder der Wirtschaftsstandort vor Konkurrenz oder dem Sozialstaat gerettet werden. Schließlich spielt auch Lebensrettung selbst eine zentrale Rolle, nicht nur in der Corona-Politik oder in der Begründung zur Waffenlieferung an die Ukraine, sondern auch im offenbar unlösbaren Konflikt um die private Seenotrettung im Mittelmeer. Und über allem thront die Rettung des Planeten vor der Klimakatastrophe.

„Souverän ist, wer rettet“

Wie man sieht, kommt die politische Rede von Rettung in zwei Varianten vor: Einmal bezogen auf das Leben der Menschen und die Möglichkeit, Einzelne zu retten. Zum anderen zielt sie auf die Erhaltung der systemischen Voraussetzungen des ‚Lebens‘. Im ersten Fall geht es um die politische Frage, wie etwa das medizinische Rettungswesen ausgestattet und finanziert ist; um die politisch-gesellschaftliche Frage, wie allgemeine Lebensrisiken bewertet werden; um die politisch-rechtliche Frage der Rettung von Menschenleben (etwa Abtreibungsrecht oder Organspende) und um die strafrechtliche Frage von unterlassener Hilfeleistung. Der Staat tritt auf und wird in die Pflicht genommen als Sicherheitsgarant und Retter des menschlichen Lebens.

Im zweiten Fall geht es um Rettung im systemischen Sinn, wenn Finanzsysteme und Großbanken gerettet werden sollen, der Staat, das Gesundheitssystem, die Demokratie, die westlichen Werte oder das Klima, also umfassende Größen, die das ‚Leben‘ der Menschen erst möglich machen. So kann man die Rede von Rettung metaphorisch ausweiten und zur vorgeblich alternativlosen Rettung die üblichen politischen Verfahren suspendieren. Für beide Fälle gilt, dass die politische Macht und ihre Institutionen einen zum Teil offenen, zum Teil untergründigen Bezug zum Not- und Ernstfall unterhalten. In Anlehnung an Carl Schmitt gesprochen: Souverän ist, wer rettet.

Eine Geschichte der Rettung erzählt daher auch, wie das Verhältnis zwischen Gesellschaften und ihren Institutionen beschaffen ist. Insofern ist die Frage, seit wann und warum sich Regierungen für Rettung interessieren, sehr viel mehr als eine kulturgeschichtliche Fußnote. Sie zielt vielmehr ins Zentrum staatlicher Legitimationsformen. Wie kommt es also, dass Regierungen sich für Lebensrettung engagieren und diese zur (einklagbaren) Aufgabe des Staates geworden ist? Warum prägt die Rede von ‚Lebens‘-Rettung auch in übertragenem Sinne den politischen Diskurs immer mehr? Und seit wann ist das so?

Das Thema selbst ist bereits in der frühen Neuzeit zu greifen: Thomas Hobbes begründet in seiner Souveränitätstheorie politische Herrschaft mit Lebensrettung. In der Aufklärung, im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, wird Lebensrettung zur praktischen Aufgabe, als die regierenden Häupter Europas sich plötzlich für die Lebensrettung ihrer Bevölkerung einsetzten. In zahllosen Edikten wurde verfügt, dass ertrunkene und scheinbar tote Menschen aller Stände wiederzubeleben seien. Erstmals unterstellten die Regierungen ihr Handeln dem Wissen der Mediziner und den Zeitfristen des biologischen Lebens.

Lebensrettung für den Reichtum des Staats

Zwar wurden gelegentlich auch Menschen- und Nächstenliebe als Gründe neuer Rettungsinfrastrukturen erwähnt, im Kern aber ging es um das biologische Leben des Menschen als politisch-ökonomische Ressource des Staates: „Die Rettung des Lebens eines einzigen Menschen kann die Veranlassung zur Rettung von Hunderten werden. Der Reichtum eines Staats besteht in vielen und gesunden Menschen“, so der Arzt Christian August Struve im Jahr 1804. Politisch verfügte Lebensrettung ist in ihrem Ursprung verbunden mit der Macht des Staates und der Logik ihrer Steigerung. Sie hat von Anfang an neben ihrer humanitären Ausrichtung eine instrumentelle Dimension. Denn wenn der Reichtum eines Staates in der Anzahl an gesunden Menschen besteht, was ist mit den Ungesunden? Sorgen sie für seine Armut, sozusagen für seine Entkräftung? Und so wird in der Tat in den radikalsten Texten der Aufklärung vorgeschlagen, Menschen, die für den Staat angeblich unnütz sind, wie defekte Räder aus der Maschine des Staates zu eliminieren, um die Kräfte des Ganzen zu retten.

Die Moderne treibt diese Rettungslogik ins Extrem: Mit tatkräftiger Hilfe darwinistischer Evolutionslehren gelangt man bis zu den inhumansten Exzessen von Rettungspolitik, wenn etwa zur vorgeblichen Rettung des Volks nationalistisch-imperialistische Kriege entfesselt oder zur biologischen Reinheitserhaltung der ‚Rasse‘ Euthanasie verordnet werden.

Wann immer sich Politik auf eine Rettung des ‚Lebens‘ beruft, sind Höchstwerte im Spiel. Es wird unterstellt, dass etwas unbedingt zu Rettendes unterzugehen droht, sei es Volk, Nation, Staat oder ‚Rasse‘ oder das individuelle menschliche Leben, sodass zu ihrer Rettung alle Maßnahmen gerechtfertigt scheinen. In unserer Gegenwart ist abermals eine Konjunktur solcher Dringlichkeitserzählungen zu beobachten. Das Narrativ der Rettung, ob Euro-, Finanz-, Klimarettung oder medizinische Lebensrettung, lässt nur die Wahl zwischen sofortigem (und alternativlosem) Handeln oder Untergang. ‚Rettung‘ verklammert dabei den Einzelnen auf rückkoppelnde Weise mit dem Ganzen – und kann entweder das Ganze zur Rettung des Einzelnen in Haft nehmen oder aber den Einzelnen zur Rettung des Ganzen.

Dahinter aber verbirgt sich ein ethisch hochkomplexes Feld, auf dem verschiedene Ansprüche kollidieren: Wie verhält sich etwa die moralische Pflicht zur unbedingten Lebensrettung zum Selbstbestimmungsrecht Sterbewilliger? Wie werden Notwendigkeit und Kosten der ‚Rettung‘ austariert? Wer entscheidet darüber, was überhaupt (und zu welchem Preis) als das zu Rettende gelten soll? Dass Einzelne für die Erhaltung des Ganzen, etwa als Helden im Kampf, sterben sollen, hat nach längerer Pause erst jüngst wieder an Plausibilität gewonnen, wobei die gegenteilige Logik, das eigene Leben vor dem Krieg durch Desertion zu retten, weiterhin ebenso plausibel ist. Ein rettungslogisches Patt sozusagen. Gleichwohl: Rettungspolitik und Narrative der Rettung folgen, wie der Krieg mit seiner militärischen Konfrontation von Freund und Feind, der gleichen Zweiseitenlogik von Leben und Tod, Heil oder Untergang. Rettungs- und Kriegslogik befeuern sich wechselseitig.

Wer nicht rettet, macht sich schuldig?

Die ethischen und auch die politischen Fragen nach dem für die Rettung zu entrichtenden Preis geraten im Bann der Rettung allerdings leicht aus dem Blick, gerade das ist der zentrale Effekt dieser Rhetorik. Das sah man nicht zuletzt in der Coronapolitik, die glaubte, um „Menschenleben zu retten“ (Merkel am 18.3.2020), „Krieg“ gegen das Virus führen zu müssen (Macron). Wenn, wie man mittlerweile weiß, viele Maßnahmen „drüber“ waren, wie Kanzler Scholz am 23.6.24 im ARD-Sommerinterview einräumte, dann lag das letztlich daran, dass die Exekutive sich als Souverän der Lebensrettung inszenierte und in dieser Inszenierung gefangen blieb. In der Selbstaffirmation der Regierungen als letzte Instanz der Lebensrettung schaltete das Paradigma der Rettung auf Autopilot. Es regierte die Dichotomie von Rettung oder Untergang, von Leben oder Tod. Eben das führte zu der weitgehenden Tabuisierung von Fragen nach der Verhältnismäßigkeit, der Evidenz, der möglichen Dauer und den (wechselnden) Zielen der Maßnahmen. Rettungspolitik immunisierte sich gegen Kritik, denn wer nicht unbedingt und um jeden Preis retten will, macht sich der Tötung schuldig.

Im Rettungsfuror unterblieben daher Folgenabschätzungen der Maßnahmen, obwohl das Wissen um fehlende Evidenz und schädliche Effekte im RKI durchaus vorhanden war. Im Rahmen dieser anti-politischen Rettungspolitik blieben die Institutionen, die als Gegenkräfte gebraucht worden wären – Parlamente, Gerichte, Wissenschaften und Medien –, ganz auf Rettungslinie. Der Reflexionshorizont politischer Diskussion und auch das sozialmoralische Niveau medialer Invektiven reduzierte sich auf eine vereinfachende Zweiseitenlogik, die strukturell die Fähigkeit verminderte, komplexe Kausalgefüge und langfristige Folgen, Perspektivenpluralität und konstruktiven Dissens in Rechnungen zu stellen bzw. zur Geltung zu bringen.

Paradoxien von Rettungspolitik sind auch im Blick auf Klimarettung zu konstatieren. Einerseits sind es die selbstbezogenen Rettungen, die seit jeher, aber in den letzten 250 Jahren unter biopolitischen Vorzeichen intensiviert, die Politik bestimmt haben: die Rettung des eigenen Territoriums, der eigenen Identität, Nation, Kultur, Freiheit, Werte und so weiter. Dass eine gemeinsame Weltrettung möglich ist, in der Selbst- und Fremdrettung zusammenfallen sollen, scheint allerdings höchst fraglich.

Die Logik der Rettung kommt hier endgültig an ihre Grenzen. Schließlich waren es – neben den Wohlstandsversprechungen einer entgrenzten Ökonomie – immer auch die wirtschaftsliberalen bzw. staatsökonomischen und militärischen Rettungen, die mit dazu geführt haben, alle Ressourcen ohne Rücksicht auf Nachhaltigkeit und die Zukunft des Planeten zu mobilisieren. Die je eigene Welt um jeden Preis immer sicherer zu machen und die medizinische (und die militärische) Rettungsinfrastruktur immer lückenloser aufzubauen, ist ein Prozess, der zur Expansion fossilenergetischer Globalisierung seit dem 19. Jahrhundert parallel lief und weiterläuft. Je mehr Schifffahrt und globalisierter Handel in einer Welt, in der das Kapital um den Globus gejagt wird, desto mehr Seenotrettungsstationen an den Küsten. Je mehr Verkehr und Verkehrstote, desto mehr Rettungswagen und Intensivstationen, jedenfalls bei denen, die es sich leisten können. Die Idee der humanitären Lebensrettung, die in der Aufklärung entstand und die seit dem Ende des 18. Jahrhunderts praktisch wurde, steht im Zusammenhang mit den destruktiv-expansiven Energien der Moderne.

Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.

So empfiehlt sich insgesamt eine Abrüstung von Rettungsrhetorik und Rettungspolitik. Jenseits der Rettung liegen differenziertere Möglichkeiten der Mobilisierung von Intelligenz und bessere Chancen auf politische Aushandlungen. Nur jenseits all jener Rettungsprogramme, die um jeden Preis (sei es medizinisch, sei es ökonomisch, sei es militärisch) für die eigene Sicherheit sorgen sollen, und nur jenseits von Fantasien der apokalyptischen Weltrettung kann ein Raum für gemeinsames Handeln entstehen – für ein Handeln, das demokratische Politik wäre und nicht alternativlose Rettung.