Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.

Vergangene Woche hat das neue Gebäude des Museums für Moderne Kunst in Warschau eröffnet. Es steht mitten in Warschau, in der Nähe des Kulturpalasts und des Hauptbahnhofs. Die weiße Optik des Museums hat eine Kontroverse in Polen entzündet: Manche bezeichnen das Gebäude als Schuhkarton, als Ikea gleichenden Kasten. Andere feiern die provokative Schlichtheit der Architektur als Selbstbehauptungsakt einer modernen Metropole. Der polnische Journalist Witold Mrozek hat die Eröffnung besucht und sich einen eigenen Eindruck verschafft.

Der Warschauer Stadtpräsident Rafał Trzaskowski war mit Stolz erfüllt, als er vergangene Woche das neu errichtete Gebäude des Museums für Moderne Kunst in Warschau eröffnete: „Seit Jahrzehnten wurde in Polen kein Gebäude mehr nur für die Kunst gebaut, und zwar für die moderne Kunst. Wir haben viel, worauf wir stolz sein können. Die Förderung der modernen Kunst ist unsere oberste Priorität.“ Am Donnerstag, dem 24. Oktober 2024, drängten sich Journalisten, Kuratoren, aber auch Schaulustige und Politiker ins neu eröffnete Gebäude des Museums für Moderne Kunst in Warschau. Ob der vom amerikanischen Architekten Thomas Phifer entworfene weiße Quader den Einheimischen gefällt? Die Meinungen sind geteilt.

Lediglich neun Kunstwerke sind bisher in den riesigen weißen Räumen zu sehen, es sind Werke von Frauen. Umfassendere Ausstellungen wird es erst in einiger Zeit geben. Derzeit ist etwa die legendäre sozialistisch-realistische Skulptur „Freundschaft“ von Alina Szapocznikow zu sehen. Die polnische Künstlerin war einerseits bekannt für ihre feministische Kunst, andererseits gilt sie als Bildhauerin, die mitunter für das kommunistische Regime gearbeitet hat.

„Freundschaft“, ein Denkmal, das an die ehemalige polnisch-sowjetische Freundschaft erinnert, trägt Spuren jüngster Geschichte – die Skulptur ist heute zum Teil zerstört. Sie schmückte einst den Kulturpalast, der jahrelang mit der sowjetischen Herrschaft verbunden war und direkt neben dem Museum steht – heute ein eher positiv konnotiertes Wahrzeichen der Hauptstadt. Ganz in der Nähe der Skulptur befindet sich das Gemälde „Ein Leben“ – ein Werk der zeitgenössischen ukrainischen Künstlerin Kateryna Lysovenko, die 1989 geboren wurde.

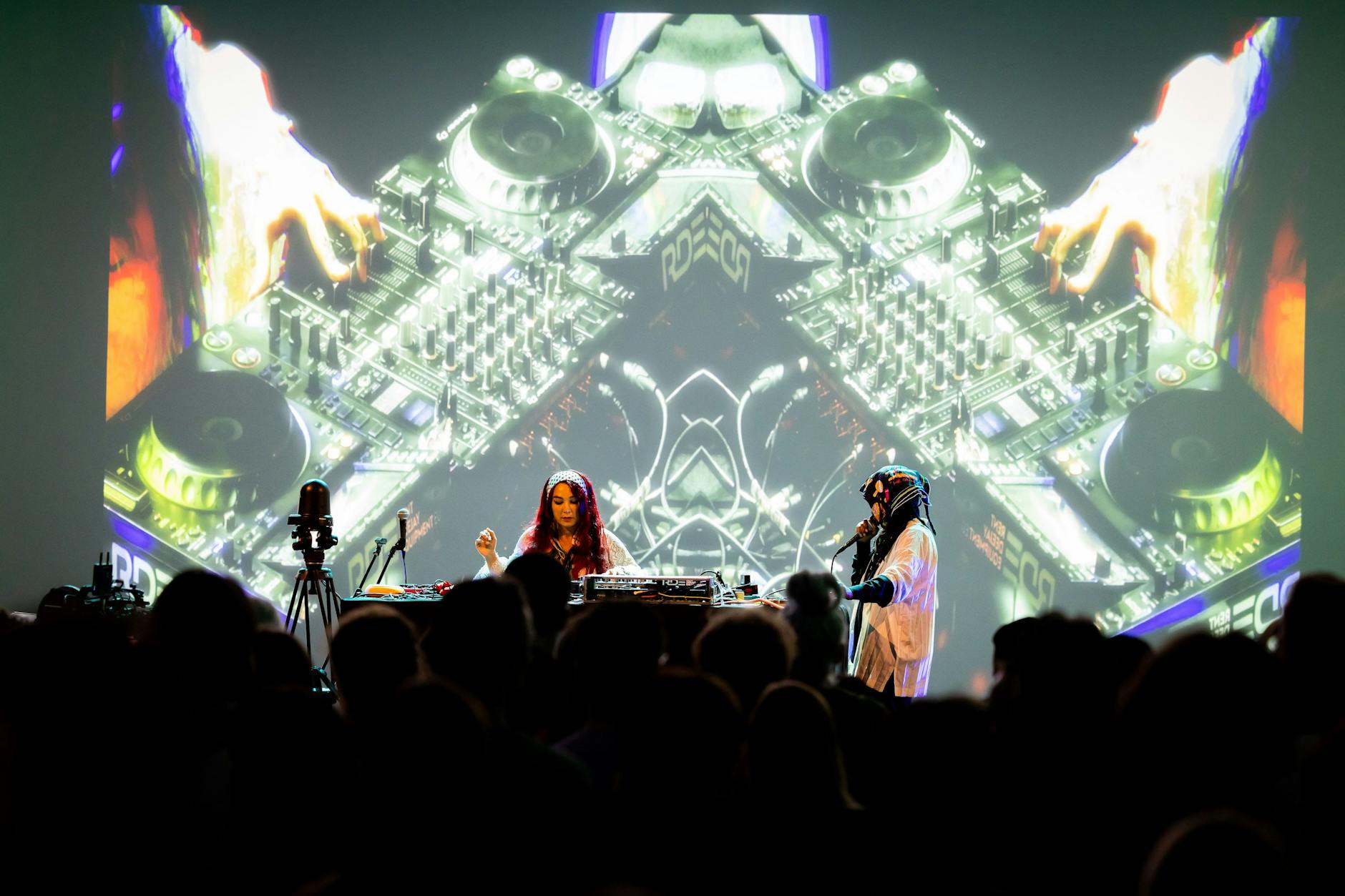

Bilderstrecke

Ein Fluch ist gebrochen

Warum wird ausgerechnet weibliche Kunst gezeigt? „Damit setzen wir den weltweiten Trend fort, vergessene und übersehene Künstlerinnen zu würdigen“, sagte die Museumsdirektorin Joanna Mytkowska bei der Eröffnung. In diesem Monat feiert das seit Jahren im Bau befindliche Gebäude vor allem sich selbst und präsentiert die polnische Hauptstadt so, wie der aufstrebende, fortschrittliche Teil seiner Bewohner es gerne hätte: offen, modern, liberal.

Einst hofften polnische Zeitungen auf den „Bilbao-Effekt“, der durch die Eröffnung nach Warschau kommen sollte. Man spekulierte über einen positiven Effekt für das Image der Stadt. Heute zählen in Warschau andere Kriterien. „Wir haben den ‚Fluch des Defiladen-Platzes‘ erfolgreich gebrochen“, war bei der Eröffnung des Museums für Moderne Kunst zu hören.

Der Weg in den Westen

Was ist damit gemeint? Der Defiladen-Platz ist ein großer Platz mitten in Warschau, gleich neben dem neu errichteten Museum für Moderne Kunst. Vor dem Krieg existierte hier ein Wohnviertel mit Mietshäusern. Nach dem Krieg wurden die zum Teil zerstörten Gebäude abgerissen, 1955 wurde der Kulturpalast errichtet und nach Josef Stalin benannt – er erinnert an ein Moskauer Hochhaus im Zuckerbäckerstil, eine sowjetische Version des Empire State Buildings. Und jetzt? Jetzt steht in Warschau neben dem mächtigen Kulturpalast ein modernes, weißes neues Gebäude, das kein kommerzieller Wolkenkratzer ist, sondern ein städtischer Kulturraum. Sowohl für die polnischen Babyboomer, die sich an den Kommunismus erinnern, als auch für die Generation X, die im ersten Jahrzehnt der kapitalistischen Transformation in Polen erwachsen wurde, ist dieses Gebäude ein Symbol für den Abschluss eines langen Wandlungsprozesses Polens.

Das Museumsgebäude befand sich seit 2005 in Planung, wobei es zu Konflikten mit den Architekten und zu zahlreichen rechtlichen Problemen kam – Teile des Grundstücks entpuppten sich als Eigentum von Privatleuten. Die Übergabe des Gebäudes scheint, wenn auch mit Verspätung, so doch eine Demonstration der Effizienz der Warschauer Behörden zu sein, die von Rafał Trzaskowski angeführt werden, der wiederum Mitglied in Donald Tusks liberaler Bürgerplattform ist, die nicht nur Warschau, sondern ganz Polen regiert. Seit 2006 herrscht Tusks Bürgerplattform über Warschau. Initiiert wurde der Bau allerdings von Lech Kaczyński, dem verstorbenen Bruder des ehemaligen Premierministers Jarosław Kaczyński, als er Bürgermeister von Warschau war und für die PiS regierte. Der Erfolg zeigt, dass sich Warschau und Polen zwar nicht ungebremst, aber doch konsequent nach Westen ausrichten, was auch immer unter diesem Begriff zu verstehen ist.

Eine hübsche Stadt mit hübschen Menschen

Um den Wandel zu verstehen, sollte man sich in Erinnerung rufen, dass die Idee, ein neues Museum für Moderne Kunst in Warschau zu errichten, von der einflussreichen Kunsthistorikerin und Kuratorin Anda Rottenberg bereits in der kommunistischen Ära, im Jahr 1981, vorgeschlagen wurde. Anda Rottenbergs Biografie spiegelt den Wandel der polnischen Gegenwartskunst im 21. Jahrhundert wider. Im Jahr 2001 sah sich Rottenberg gezwungen, ihr Amt als Direktorin der wichtigsten staatlichen Galerie Polens, Zachęta, aufzugeben, nachdem es zu einer antisemitischen Hetzkampagne gegen sie gekommen war. Als nämlich die staatliche Galerie Zachęta Maurizio Catellans Werk „La nona ora“ zeigte, eine Installation, die den damals noch lebenden polnischen Papst Johannes Paul II. darstellte, wie er von einem Meteoriten zerschmettert wird, provozierte dies polnische Rechtsnationalisten. Später wurde Rottenberg zum Mitglied des Programmrats des im Bau befindlichen Museums für Moderne Kunst ernannt, trat aber 2007 aus Protest gegen die Verzögerungen beim Bau und das anschließende Chaos vom Amt zurück.

Heute ist Anda Rottenberg Leiterin des Kulturressorts der polnischen Vogue, ein glamouröses Magazin für die gut situierte Oberschicht. Die polnische Kultur ist heute viel bürgerlicher geworden, als sie es noch vor zehn Jahren war. Warschau will nicht mehr das Berlin der alternativen Träume sein, also nicht mehr „arm, aber sexy“. Es will Paris sein, oder vielleicht New York, so wie man die Städte aus hübschen Filmen mit hübschen Menschen kennt.

Polens Kulturelite will über soziale Missstände sprechen

„Oft wird mit Blick auf das Museum gefragt, ob es auch anders aussehen könnte. Und genau darum geht es: Es soll zur Diskussion anregen und ein Ort der Auseinandersetzung sein“, sagte Warschaus Bürgermeister Trzaskowski bei der Eröffnung des Museums für Moderne Kunst. Doch die wichtigste Achse der schwelenden Auseinandersetzungen um das Museum im Schatten der Weihnachtsstimmung betrifft ganz andere Fragen als die, ob man die Form des modernistischen weißen Kastens mitten in der Stadt mag oder nicht (auch wenn der Bau die Meinung der Warschauer tatsächlich zu spalten scheint).

In den vergangenen zwanzig Jahren hat ein Wandel stattgefunden. Die allgemeine Kulturszene Polens begeistert sich nicht mehr so sehr für die Eröffnung neuer großer Bauwerke, sie will lieber über soziale Missstände sprechen. Heute geht es viel stärker um Fragen nach prekären Arbeitsbedingungen von Kultur-Mitarbeitern oder um Mobbing-Probleme bei staatlichen Institutionen – Themen, die sich mit Fehlverhalten beschäftigen, das in vielen polnischen Institutionen zum Alltag gehört, sei es in Theatern oder Museen. Die neue Kulturministerin Hanna Wróblewska hat eine Untersuchung in Auftrag gegeben, aus der hervorgeht, dass 30 Prozent der Künstler in Polen weniger als den Mindestlohn verdienen und sehr viele von ihnen keine Form der Kranken- oder Rentenversicherung haben. Wie kann man zu einem solchen Zeitpunkt ein Gebäude eröffnen, dessen Bau 640 Millionen Złoty (147 Millionen Euro) gekostet hat, fragen Skeptiker.

Wichtige Fragen für die Kulturlandschaft Polens

Aber es ist ja nicht so, dass Künstler in Polen keine Sozialversicherungen hätten, nur weil jetzt das Museum für Moderne Kunst gebaut wurde. Für die sozialen Probleme gibt es andere Gründe. Ein riesiges, der Kunst gewidmetes Gebäude mitten in der Stadt zu errichten, wird die Kunstschaffenden in Warschau eher stärken als schwächen, entgegnen Enthusiasten des neuen Gebäudes den Kritikern. Nach der VIP-Eröffnungsnacht ist der Eintritt in das Museum für Moderne Kunst kostenlos. Natürlich fühlten sich in den vergangenen Tagen vor allem jene Warschauer angesprochen, die über das notwendige kulturelle Kapital verfügen, um den Besuch in einem Museum interessant genug zu finden. Gleichzeitig tut die Institution viel, um zu zeigen, dass sie kein Kunsttempel sein will, sondern ein niedrigschwelliger Ort, der freundlich und offen ist und der Gemeinschaft dient. Ein Beweis dafür sind die Tischtennisplatten, die in einigen Sälen kostenlos genutzt werden können.

Unabhängig davon stellt sich aber eine weitere wichtige Frage: Wird das neue Gebäude den Charakter einer Institution verändern, die bisher heimatlos beziehungsweise an einem provisorischen Standort an der Weichsel ansässig war? Bisher war das Museum für Moderne Kunst kein fester Bestandteil der kulturellen Landkarte. Das könnte sich jetzt ändern.

Die Probleme nach dem Fall des Eisernen Vorhangs

Bislang galt das Museum für Moderne Kunst als loses Kollektiv, das Ausstellungen und Projekte mit verschiedenen Partnern und an meist unterschiedlichen Standorten in der Stadt improvisierte. Ein Beispiel für diese Art von Aktivitäten war das Festival „Warszawa w Budowie“ („Warschau im Bau“), das vom Museum für Moderne Kunst zusammen mit dem Warschauer Stadtmuseum organisiert wurde. Die wichtigste Ausgabe dieses Festivals fand 2015 statt – sie trug den Titel „Spór o odbudowę“ („Konflikt um den Wiederaufbau“) und wurde von Tomasz Fudala kuratiert. Die Ausstellung befasste sich mit dem Wiederaufbau Warschaus nach 1945, aber auch mit diversen sozialen Konflikten in der Stadt – ja, die Ausstellung wurde selbst zum Gegenstand eines Konflikts. Das Museum organisierte die Schau in den Räumen einer ehemaligen Schule im Herzen von Warschau. Das Schulgebäude verlor seine Funktion, weil es reprivatisiert wurde.

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1990 wurde die Reprivatisierung solcher ehemals staatlichen Gebäude in Warschau begleitet von Missbräuchen, Betrügereien in Millionenhöhe und Protesten von Mietern, die aus zuvor kommunalen Gebäuden geworfen worden waren. Die Spannungen gipfelten in der Ermordung der Mieteraktivistin Jolanta Brzeska, deren Namen ein Warschauer Platz trägt. Um diese Auseinandersetzung ging es auch in der Ausstellung „Warschau im Bau“, obwohl sie sich per definitionem auf eine andere drängende Diskussion bezog – auf das Erbe des Kommunismus, ohne das Polen nicht so aussehen würde, wie es heute wirkt. Das Museum für Moderne Kunst stellte sich gegen das in Polen vorherrschende antikommunistische Narrativ. Die Ausstellung erinnerte an die große Leistung des Wiederaufbaus der zerstörten polnischen Hauptstadt nach dem Zweiten Weltkrieg durch die kommunistische Regierung. Inwieweit war dies ein Erfolg für die Kommunisten? Inwieweit für die polnische Gesellschaft selbst?

Lange Intendanzen sind nichts Überraschendes in Polen

Mit der Zeit hat das Festival „Warschau im Bau“ jedoch an Bedeutung und Schwung verloren. Wird es in dem sauberen, aufgeräumten Gebäude, das gerade vom Stadtpräsidenten Trzaskowski stolz eröffnet wurde, Platz für solche widerspenstigen Ausstellungen geben? Und wie lange wird es von seiner derzeitigen Direktorin Joanna Mytkowska geleitet werden? Der linke Parteienverbund „Miasto Jest Nasze“ („Die Stadt gehört uns“), der im Warschauer Stadtrat sitzt, kritisierte kürzlich die Tatsache, dass Mytkowska nie das Auswahlverfahren für den Posten der Direktorin durchlaufen hat und wahrscheinlich bis mindestens 2030 regieren wird (die Stadt hat ihren Vertrag kürzlich verlängert).

Lange Intendanzen sind nichts Überraschendes in Polen, doch es vollzieht sich derzeit ein Generationswechsel – auch bei den Intendanzen –, dem sich Mytkowska vorerst widersetzt, ebenso wie der berühmte Theaterregisseur Krzysztof Warlikowski, der seit 16 Jahren das Warschauer Theater Nowy Teatr leitet. Beide sind eigene Marken und aus dem Warschauer Kulturleben nicht wegzudenken. Zumindest im Moment ist dies so.