Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.

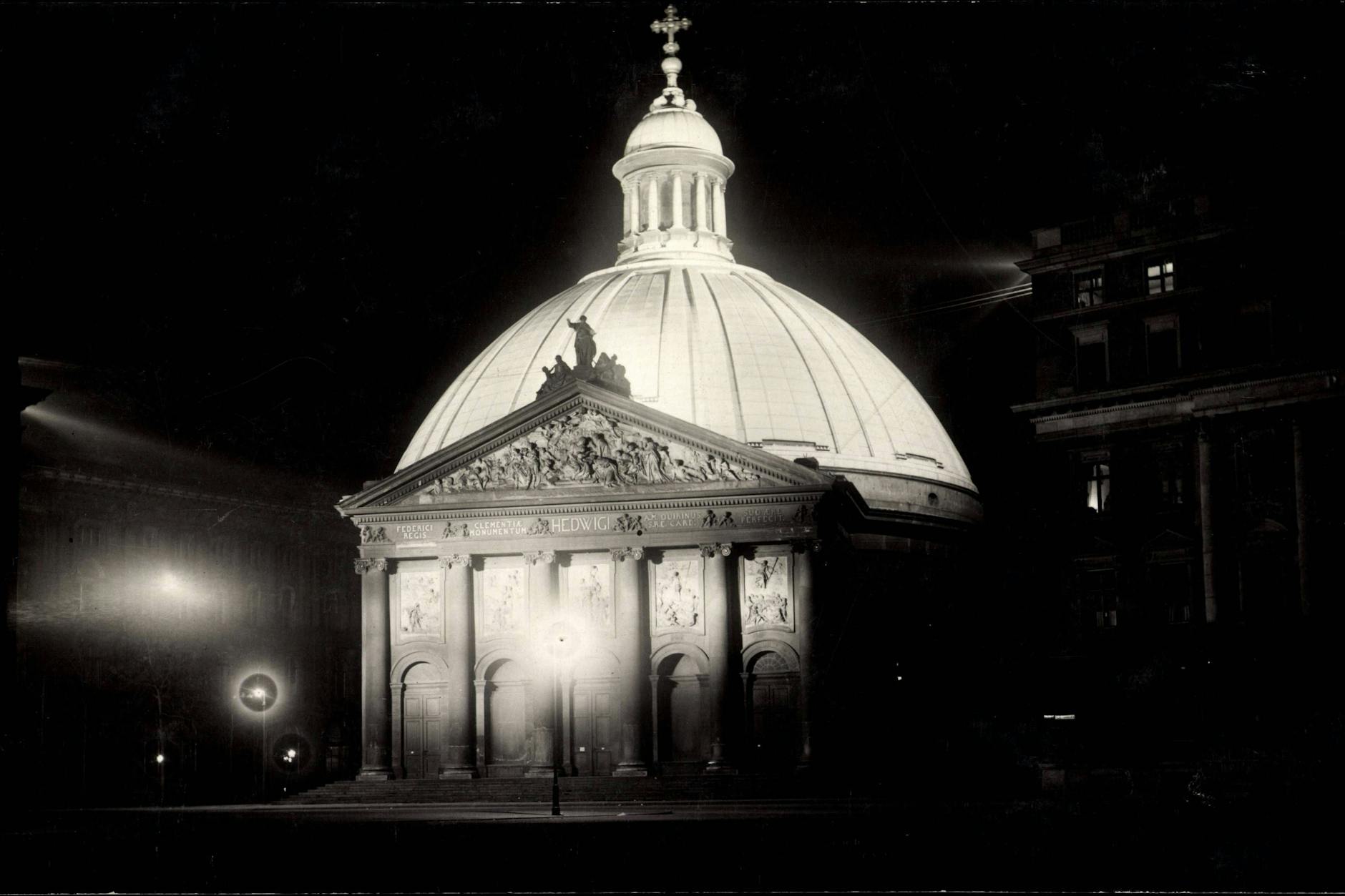

Im Spätsommer des Jahres 1941 wird Prälat Bernhard Lichtenberg von zwei jungen Frauen bei der Geheimen Staatspolizei denunziert. Die beiden Studentinnen glaubten ihren Ohren nicht zu trauen, als sie den Geistlichen in der Berliner St. Hedwigs-Kathedrale am 29. August während der Abendandacht sagen hörten: „Lasset uns beten für die Juden und die armen Gefangenen in den Konzentrationslagern.“ Als der Dompropst sein Gebet am 9. November 1938, dem Abend nach der Reichspogromnacht, zum ersten Mal sprach, hatte er es mit den Worten fortgesetzt: „Was gestern war, wissen wir. Was morgen ist, wissen wir nicht. Aber was heute geschehen ist, haben wir erlebt: Draußen brennt der Tempel. Das ist auch ein Gotteshaus.“ Abend für Abend wird er von jenem Tag an die jüdischen Mitbürger, nichtarischen Christen, inhaftierten Priester und Ordensleute in seine Fürbitten einschließen.

Die Anzeige der Zuträgerinnen, die gleichfalls das Wort „Bolschewisten“ gehört haben und den gut besuchten Gottesdienst vor dessen Beendigung entrüstet verlassen haben wollen, kommt der Gestapo gelegen; im Herbst desselben Jahres wird Lichtenberg verhaftet.

Ein „fanatischer Gegner des Nationalsozialismus“

Der 65-Jährige – 1875 im niederschlesischen Ohlau geboren, 1899 in Breslau zum Priester geweiht, im Jahr 1932 als Dompfarrer an die Berliner St. Hedwigs-Kirche berufen und seit 1938 Dompropst – ist den Nationalsozialisten schon lange ein Dorn im Auge. Als er 1931 den Katholiken den Besuch des Antikriegsfilms „Im Westen nichts Neues“ nach Erich Maria Remarques gleichnamigen Roman nahelegte, hatte Joseph Goebbels’ Kampfblatt „Der Angriff“ ihn der Totenschändung bezichtigte: „Prälat Lichtenberg verhöhnt unsere Gefallenen!“

Am 28. August 1941 hatte Lichtenberg sich mit dem Bischof von Münster, Clemens August Graf von Galen, solidarisiert und in einem Brief an den Reichsärzteführer Dr. Leonardo Conti gegen die Ermordung geistig Kranker protestiert. „Auch auf meiner priesterlichen Seele liegt die Last der Mitwisserschaft an dem Verbrechen gegen das Sitten- und Staatsgesetz. Aber wenn ich auch nur einer bin, so fordere ich doch von Ihnen, Herr Reichsärzteführer, als Mensch, Christ, Priester und Deutscher Rechenschaft für die Verbrechen, die auf Ihr Geheiß oder mit Ihrer Billigung geschehen.“

Wo immer er es für notwendig erachtete und sich ihm eine Gelegenheit dazu bietet, spricht der Mann in der Soutane in aller Öffentlichkeit aus, was die meisten seiner Landsleute nicht einmal zu denken wagen. Dem Sicherheitsdienst der SS gilt er schon seit dem Frühjahr 1940 als „fanatischer Kämpfer für die kath. Sache“ und „ebenso fanatischer Gegner des Nationalsozialismus“.

Ich gebe der Überzeugung Ausdruck, dass der Staat durch einen für die Juden betenden Bürger keinen Schaden erleide.

Bei der auf die Verhaftung des Dompropstes folgenden Hausdurchsuchung beschlagnahmt die Gestapo in der Wohnung Berlin W 8, Hinter der katholischen Kirche 4, zwei Bände von Hitlers „Mein Kampf“, die von Lichtenberg mit Randglossen versehen worden sind. Im Verhör ist der Untersuchungsgefangene aufgefordert, seine Kommentare und Widerworte zu erläutern.

Frage: „Wie stehen Sie zum Führer?“ Lichtenberg: „Ich habe nur einen Führer, Jesus Christus.“ Während der Vernehmung rückt der Inhaftierte keinen Fußbreit von seinen Positionen ab und gibt seiner Überzeugung Ausdruck, dass die Taten eines Menschen die Konsequenzen seiner Grundsätze sind. Infolgedessen können aus falschen Grundsätzen – das treffe selbst auf Adolf Hitler zu – keine segensreichen Taten entstehen. Dies sei der Grund, weshalb er, Lichtenberg, falsche Grundsätze bekämpfe. Und seinen Standpunkt auch von der Kanzel herab vertrete.

Appell an die christliche Nächstenliebe

Bei der Hausdurchsuchung wird ebenfalls der maschinengeschriebene Entwurf einer Vermeldung sichergestellt, mit der Lichtenberg die Mitglieder seiner Gemeinde am Sonntag darauf in allen Gottesdiensten zu humanitären Handreichungen ermutigen wollte: „In Berliner Häusern wird ein anonymes Hetzblatt gegen die Juden verbreitet. Darin wird behauptet, dass jeder Deutsche, der aus angeblich falscher Sentimentalität die Juden irgendwie unterstützt, und sei es auch nur durch ein freundliches Entgegenkommen, Verrat an seinem Volk übt. Lasst euch durch diese unchristliche Gesinnung nicht beirren, sondern handelt nach dem strengen Gebot Jesu Christi: ‚Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!‘“

Bernhard Lichtenberg ist kein Verfechter des Sowohl-als-auch. Mit diplomatischem Geschick hat ihn sein Herrgott nicht ausgestattet. Der Mann taktiert nicht und laviert nicht. Das Wort Kompromiss kommt in seinem Duden nicht vor. Selbst das Aber ist für ihn keine Option. Er hält, sobald er sich auf ein Dafür oder Dagegen festgelegt hat, unbeirrt Kurs. Und er legt Wert darauf, vor Gott und der Welt sichtbar zu sein. Wissend, dass die Sichtbaren die Verletzbaren sind.

Um über seine Haltung nicht die geringsten Zweifel aufkommen zu lassen, setzt Lichtenberg bei der Befragung in der Staatspolizeileitstelle Berlin, wie im Verhörprotokoll Stapo IV B. I. L. 3387/41 dokumentiert, noch einmal resolut nach: „Ich erkenne auch im Juden meinen Nächsten, der eine unsterbliche, nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffene Seele besitzt.“ Und erneuert seine bereits früher ausgesprochene Bitte, verfolgte Juden und Judenchristen bei deren Deportation ins Ghetto begleiten zu dürfen, um ihnen dort als Seelsorger zu dienen.

Im „Lexikon der Gerechten unter den Völkern. Deutsche und Österreicher“ wird darauf verwiesen, dass Bernhard Lichtenberg der „einzige katholische Priester in Nazi-Deutschland“ war, „der seine Stimme gegen die Verfolgung der Juden erhob“. Der in der Hierarchie nach dem Bischof zweitranghöchste Geistliche zeigt mit seiner Parteinahme Zivilcourage, wo kirchliche Würdenträger aller Konfessionen ihren jüdischen Mitbürgern gegenüber Klerikalcourage vermissen lassen.

Dafür springt ihm Felix J. Langer, ein Studienrat im Ruhestand, bei: „Ich fühle mich im Gewissen verpflichtet, für ihn, der dem Vernehmen nach sich im Moabiter Untersuchungsgefängnis befindet, mit einem Leumundszeugnis einzutreten. (…) Ich kenne Bernhard Lichtenberg seit gut 38 Jahren (…) Er hat sich nie geschont, sondern stets seine ganze Kraft seinem Amte und weit über seine Pflicht den Menschen gewidmet (…) Mag sein, dass er etwas starr und einseitig ist, aber Lichtenberg hat von anderen nie etwas gefordert in der Lebenshaltung, was er nicht selber zu leisten bereit war und bereitwillig geleistet hat.“ Der Schlusssatz des Schreibens lässt keinen Zweifel darüber aufkommen, dass der Mann sich der Tragweite seiner Intervention bewusst ist. „Ausdrücklich bemerke ich noch, dass ich von niemandem zu diesem Entlastungsschreiben angeregt worden bin.“

Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.

Lichtenberg bleibt sich treu

Im Frühjahr 1942 wird Lichtenberg der Prozess gemacht. Das Sondergericht I beim Landgericht Berlin legt ihm nach Paragraf 130 a des Strafgesetzbuches für das Deutsche Reich Kanzelmissbrauch und zudem Vergehen gegen das „Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der Parteiuniformen“ zur Last und verurteilt ihn in der Hauptverhandlung vom 22. Mai unter Anrechnung der Polizei- und Untersuchungshaft zu zwei Jahren Gefängnis.

Auf die Frage, ob er noch etwas zu seiner Verteidigung hervorzubringen habe, erwidert der Dompropst: „Ich gebe der Überzeugung Ausdruck, dass der Staat durch einen für die Juden betenden Bürger keinen Schaden erleide.“ Und wendet sich in seinem Schlusswort noch einmal an Staatsanwalt Walther Nuthmann. „Als Begründung dafür, dass keine mildernden Umstände gewährt werden können, haben Sie vorhin angegeben, mit einer Gesinnungsänderung des Angeklagten sei nicht zu rechnen. Dafür danke ich Ihnen.“

Bernhard Lichtenberg verbüßt seine Haft im Strafgefängnis Tegel. Einen Brief darf er pro Monat schreiben, einen empfangen. Alle acht Wochen ist Besuch erlaubt. Der herz- und nierenkranke Häftling leidet Hunger. Vom Tag seiner Inhaftierung, dem 23. Oktober 1941, bis zum 11. Januar 1943 wird er 66 Pfund abgenommen haben. Sein Gesuch auf die Gewährung von Zusatzkost wird von der Gefängnisleitung abschlägig beschieden.

Konrad Graf von Preysing, Bischof von Berlin, setzt sich gegenüber den staatlichen Stellen vergeblich für Lichtenberg ein. Bei einem Besuch in der Haftanstalt signalisiert er dem Dompropst, dass dieser unter Umständen freikommen könne, sofern er sich den Nazis gegenüber verpflichte, bis zum Ende des Krieges auf das Predigen zu verzichten. Lichtenberg lehnt ab.

Papst Pius XII. lässt den Dompropst grüßen und bekundet ihm Respekt, will selbst allerdings Zurückhaltung üben und sich in seinen Kundgebungen Beschränkung auferlegen, „ad maiora mala vitanda“ – „um größere Übel zu verhüten“. Da nach Ansicht des Reichssicherheitshauptamts zu befürchten sei, dass Lichtenberg nach seiner Haftentlassung abermals „im staatsfeindlichen Sinne“ in Erscheinung treten und dadurch die Öffentlichkeit beunruhigen könne, wird seine Einweisung in ein Konzentrationslager verfügt.

Seligsprechung durch den Papst erfolgte erst 1996

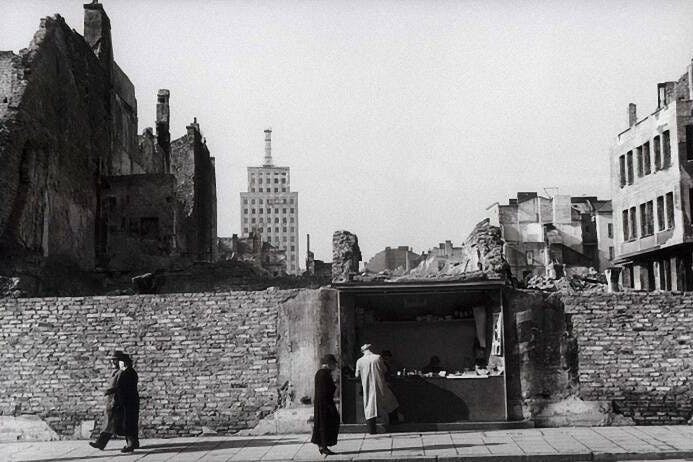

Auf dem Weg nach Dachau stirbt der „Schubgefangene“ am 5. November 1943 in der bayerischen Stadt Hof. Als man Bernhard Lichtenberg am 16. November auf dem Alten Domfriedhof der Berliner St. Hedwigs-Gemeinde zu Grabe trägt, erweisen ihm 5000 Menschen die letzte Ehre.

Im Juni 1996 wird Lichtenberg von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen. Für sein Engagement für die verfolgten Juden ehrt die israelische Gedenkstätte Yad Vashem ihn nach der Jahrtausendwende als „Gerechter unter den Völkern“.