Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.

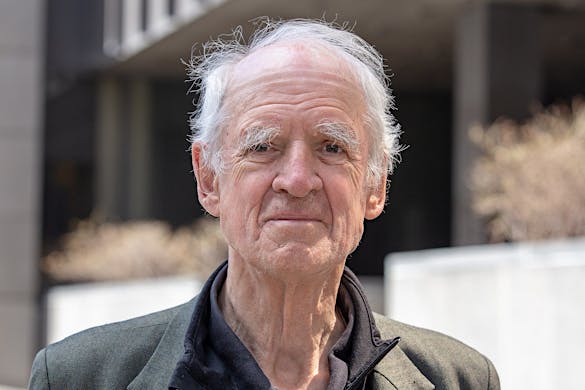

Charles Taylor ist von Haus aus politischer Philosoph und entschiedener Kritiker der radikalen Spielarten von Liberalismus und Individualismus. Gelehrt hat er vor allem in Oxford und in Montréal, der Stadt, in der er 1931 geboren wurde und heute immer noch lebt. Weltweit bekannt wurde er durch seine monumentalen Studien „Quellen des Selbst“ und „Ein säkulares Zeitalter“, in denen er Leitideen der Moderne untersucht. Zeit seines Lebens hat sich Taylor aber auch politisch engagiert, unter anderem für die sozialdemokratische New Democratic Party in Kanada. In seinem neuen Buch „Cosmic Connections. Poetry in the Age of Disenchantment“ spannt Taylor den Bogen zwischen dem Politischen und einem für ihn eher ungewöhnlichen Thema: der Lyrik.

Herr Taylor, Ihr Buch trägt den Titel „Cosmic Connections“, was auf Deutsch so viel bedeutet wie „Kosmische Verbindungen“. So einen Titel würde ich in einer Bibliothek in der Abteilung für Spiritualität und Religion vermuten, nicht bei den Geisteswissenschaften. Was meinen Sie mit kosmischen Verbindungen?

Ich meine damit ein starkes Gefühl, dass da etwas sehr Bedeutsames ist in den Verbindungen zum Kosmos, oder wie man auch sagen könnte: zur Natur oder zu unserem Planeten. Dieses Gefühl ist tatsächlich mit religiösem Glauben vergleichbar, weil es ähnlich schwer zu artikulieren ist. Denken Sie an die Ehrfurcht, die Sie empfinden, wenn Sie vor einer großartigen Berglandschaft stehen. Mich interessiert die Frage philosophisch, wie sich solche Gefühle ausdrücken und kommunizieren lassen, weil sie oft als rein subjektiv abgetan werden. Welche Art Sprache lässt sich verwenden?

Und, was denken Sie?

Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Kunstwerke beim Ausdruck dieser Gefühle eine wichtige Rolle spielen. Im Buch beschäftige ich mich hauptsächlich mit europäischen Gedichten seit der Romantik und streife manchmal Musikstücke, ich hätte aber auch Werke der Malerei verwenden können, von Caspar David Friedrich zum Beispiel.

Durch den Verlust der Ehrfurcht vor der Natur, geht auch das mächtige Gefühl verloren, dass es etwas Höheres gibt.

Sie sind sehr bekannt als Theoretiker der Moderne, zum Beispiel durch Bücher wie „Ein säkulares Zeitalter“. Was macht kosmische Verbindungen zu einem wichtigen Thema unserer modernen Ära?

Von der Antike bis zur Renaissance war in der europäischen Tradition die Vorstellung vorherrschend, dass der Welt eine kosmische Ordnung zugrunde liegt. Mit der Revolution in den Naturwissenschaften ab dem 16. Jahrhundert wird diese Vorstellung zunehmend zurückgedrängt und durch ein naturwissenschaftliches Weltbild ersetzt. Dadurch gehen aber auch die Ehrfurcht vor der Natur und das mächtige Gefühl verloren, dass es etwas Höheres gibt, zu dem wir gehören und das wir beachten müssen.

Ein Verlust, auf den schon die Dichter der Romantik eine Antwort gesucht haben.

Genau. In gewisser Weise können Lyriker wie Hölderlin, Novalis, Wordsworth und viele andere diesen Verlust nicht akzeptieren und schreiben Gedichte, die starke Gefühle von kosmischer Verbindung hervorrufen. Allerdings, und das ist sehr wichtig, verbinden sie damit keinen wissenschaftlichen oder philosophischen Anspruch mehr, die Welt zu erklären oder die alte kosmische Ordnung wiederherzustellen.

Die Lyrik der Romantiker und ihrer Nachfolger lässt sich als Gegenstimme verstehen zu einem rein naturwissenschaftlich geprägten, zweckorientierten Umgang mit der Welt, der in der Moderne dominant geworden ist, nachdem keine kosmische Ordnung mehr gilt, richtig?

Ja, so könnte man sagen. Der zweckorientierte Umgang mit der Welt ist natürlich nicht grundsätzlich falsch und hat unter anderem viele Fortschritte in der Medizin ermöglicht. Das Problem ist aber, dass die sehr einseitige Zweckorientierung gegenüber der Natur zu furchtbaren Folgen wie der globalen Erderwärmung geführt hat, die uns umbringt. Deshalb haben heute viele Menschen das Gefühl, dass diese Folgen auch das Resultat einer extrem mangelhaften und kurzsichtigen Beziehung zu der Welt sind, in der wir leben.

Die Idee, dass die Kunst die kulturelle Gegenkraft zur modernen Zweckorientierung bildet, ist nicht neu. Sie hat eine lange Tradition in der philosophischen Ästhetik, die von Schiller bis zu Adorno reicht. Wollen Sie diese Tradition wieder aufgreifen?

Ja, das will ich, definitiv.

Nach Adorno kamen allerdings erstmal Pop und die Postmoderne. Gerade die Popmusik nimmt ja viele Aspekte der Lyrik seit der Romantik auf und entwickelt sie weiter. Warum spielt sie in ihrem Buch keine Rolle?

Ganz einfach weil sie mich nicht so berührt wie die Gedichte und Musikstücke, über die ich geschrieben habe. Ich musste aus etwas heraus schreiben, das mich emotional wirklich bewegt, anders hätte es nicht funktioniert. Aber grundsätzlich hätte ich auch Beispiele aus dem Pop oder aus der Malerei oder anderen Künsten verwenden können. Die Auswahl war riesig.

Mir schien es beim Lesen so, als wollten Sie die Rolle der Kunst als kulturelle Gegenkraft nicht durch die Vordertür des Ästhetischen wiederbeleben, sondern durch die Hintertür des Ethischen. Würden Sie zustimmen?

Ja. Ich denke, viele große Kunstwerke sind von einem starken Sinn davon belebt, was richtig und menschlich ist, was Menschen wirklich aufblühen lässt. Und aus dieser Perspektive lässt sich auch erklären, warum große Kunstwerke so einen starken Einfluss auf uns haben.

Das vorletzte Kapitel Ihres Buches widmet sich sogar ganz explizit dem Ethischen, nämlich der Frage, ob es in der Geschichte der Menschheit einen ethischen Fortschritt gegeben hat. Um Dichtung oder Kunst geht es in dem Kapitel kaum, deshalb wirkt es ein wenig wie ein Fremdkörper. Haben Sie es erst spät in Ihrer Arbeit am Buch eingefügt?

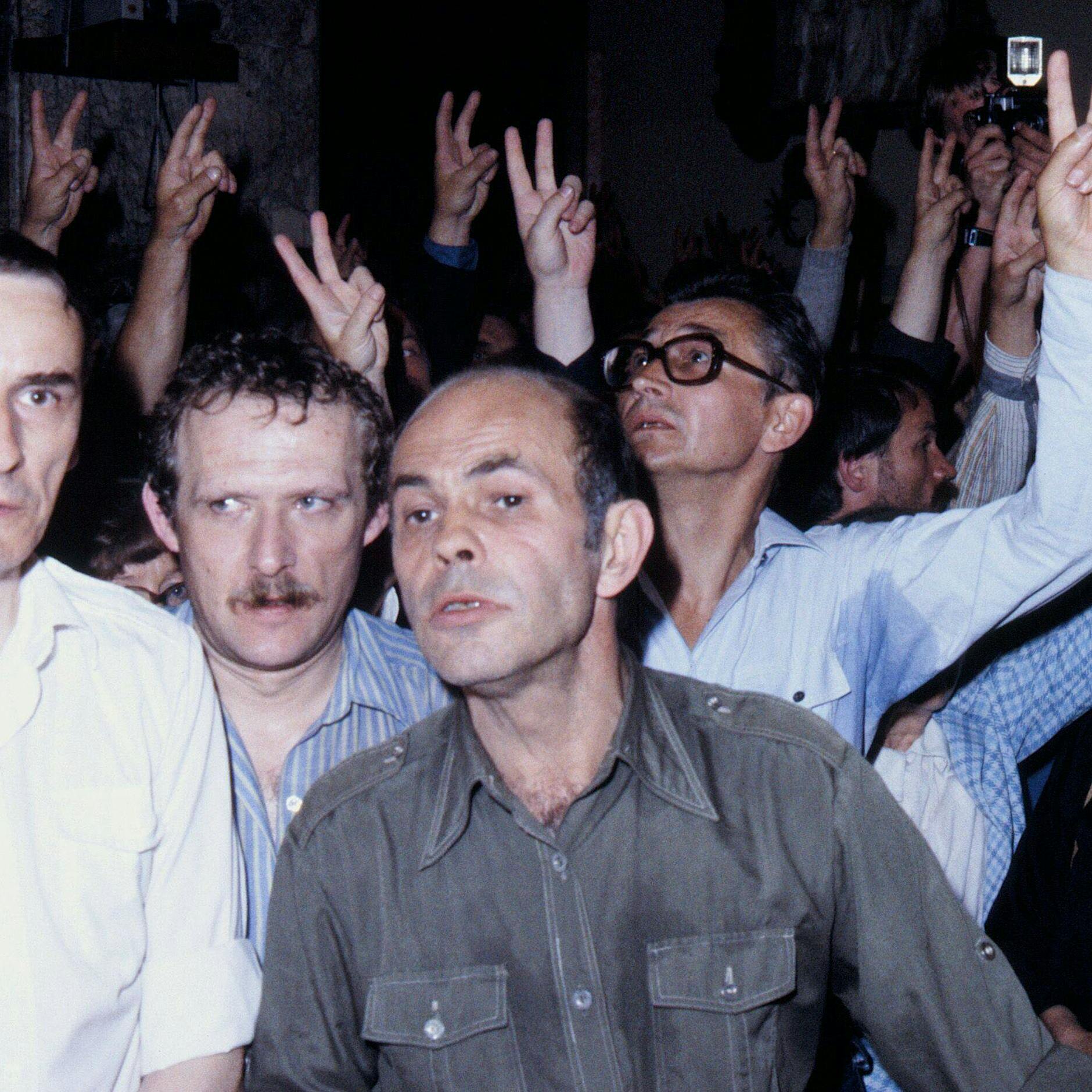

Nein, man muss es als Tandempartner zum Kapitel über den polnischen Lyriker Czesław Miłosz verstehen. Miłosz war überzeugt davon, dass der poetische Akt die Zukunft artikuliert und mit hervorbringt. Mich berühren die Gedichte von Miłosz zum einen, weil ich enge Verbindungen nach Polen habe, zum anderen ist er aber auch der wirklich bemerkenswerte Fall eines Dichters, der die Geschichte beeinflusst hat. Seine Gedichte haben mit dazu beigetragen, dass die polnischen Dissidenten eine Allianz mit der katholischen Kirche eingegangen sind. Und diese Allianz hat 1989 das kommunistische Regime umgestürzt, also einen Fortschritt zum Besseren bewirkt.

Kunst ist also wichtig für ethischen Fortschritt?

Sie kann jedenfalls eine wichtige Rolle spielen, weil sie auf immer neue Weise zum Ausdruck bringt, was unser volles Potenzial als menschliche Wesen ausmacht. Mit dem Kapitel über ethischen Fortschritt wollte ich unterstreichen, dass nicht nur schlaue Philosophen oder Kommentatoren Auswege aus den Fallen der Gegenwart aufzeigen können, sondern auch Dichter.

Ich fand es sehr berührend, wie Sie in diesem Kapitel das Potenzial der Menschen zu ethischem Wachstum hochhalten, trotz der Kriege, des politischen Extremismus und der ökologischen Katastrophen, mit denen wir gegenwärtig konfrontiert sind. Haben Sie das Kapitel auch für sich selbst geschrieben, um den Glauben an die Menschheit nicht zu verlieren?

Ja, es fasst in Worte, was ich mir selbst ins Bewusstsein rufe, wenn ich deprimiert bin. Es drückt meine Hoffnung aus. Wenn man wie ich viele Jahre an politischen Kämpfen beteiligt war, braucht man ein paar Einsichten, die die Moral steigern.