Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.

Die Berliner Kriminalgeschichte der 1920er-Jahre ist undenkbar ohne diejenigen Kommissare, die sich dazu berufen fühlten, ihre Erlebnisse in mitunter spannenden Büchern zu veröffentlichen. So auch Kriminalrat Otto Trettin, der 1934 zusammen mit Erich Liebermann von Sonnenberg das Buch „Kriminalfälle“ verfasste. Für Erich Liebermann von Sonnenberg gab es einen ganz besonderen Fall, der ihn nie losgelassen hat, was er im Buch auch freimütig bekannte.

Der Täter Rudolf Hennig scheint für ihn und die Berliner Kriminalpolizei eine Art Nemesis gewesen zu sein. Hennig hatte den arbeitslosen Kellner August Giernoth unter dem Vorwand, ihm gegen eine Kaution eine Stelle verschaffen zu wollen, am 5. Dezember 1905 in den Glienicker Forst gelockt, um ihn erst zu berauben und dann zu erschießen.

Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.

Als „Oberinspektor Reimann aus Potsdam“ hatte er sich dem Mann vorgestellt, der sich so gefreut hatte, endlich wieder eine Aussicht auf Arbeit zu haben. Das hatte ihn unvorsichtig werden lassen. Beschwingt hatte er sich von der Berliner Andreasstraße, wo er bei seinem Bruder Fritz wohnte, zu dem vereinbarten Treffpunkt auf den Weg gemacht. Er sollte als Leiche zurückkehren.

Der Glienicker Forst ist zu dem Zeitpunkt, an dem sich die beiden Männer treffen, noch menschenleer. Vermeintlich kommt es zu einer Einigung. Hennig hat Giernoth eine Stellung in einem Restaurant ganz in der Nähe versprochen. „Es wird Ihnen dort gefallen“, raunt er ihm erst noch zu und jagt ihm dann eiskalt zwei Kugeln in die Schläfe. Danach sucht er mit Giernoths Sparbuch das Weite. Was für ein trauriges Ende für den erst 21-jährigen Mann aus Jacobsdorf im oberschlesischen Kreis Kreuzburg, der sich in Berlin ein besseres Leben erhofft hatte.

Hennig eilt nach Berlin, um das Sparkassenbuch in der Friedrichstraße bei einem Geldvermittler zu verpfänden. Ein Fehler, denn die Unterschrift auf dem Wechsel sowie ein hartnäckiger Polizeibeamter im Polizeipräsidium werden ihm zum Verhängnis.

Als Tage später ein Brief an den toten August Giernoth bei seinem Bruder Fritz Giernoth ankommt und der Absender, ein Berliner Bankier, ihn darin auffordert, den Wechsel unverzüglich einzulösen, weil das Geld sonst von dem verpfändeten Sparbuch abgehoben werden würde, fliegt der Schwindel auf. Fritz Giernoth eilt sofort zu dem Bankier und muss dann erkennen, dass die Unterschrift auf dem Wechsel gar nicht die seines Bruders ist. Und auch die Personenbeschreibung passt überhaupt nicht zu ihm. Die Kriminalpolizei, die anfangs Tötung von eigener Hand vermutete, weiß nun, dass sie falschlag. August Giernoth wurde ermordet.

In mühevoller Kleinarbeit vergleicht nun ein Polizeibeamter die Unterschrift auf dem Wechsel mit Schriftproben aus den tonnenschweren Verbrecheralben. Äußerst stolz wird dann dem sehr interessierten Berliner Publikum gemeldet, dass der vorbestrafte Lederarbeiter Karl Rudolf Hennig derjenige ist, der das Sparkassenbuch geraubt und wohl auch August Giernoth erschossen hat.

Wo steckt der Mörder?

Tatsächlich haben die Beamten es mit einem notorischen Verbrecher zu tun, der bereits im zarten Alter von 16 Jahren auffällig geworden war. Vermutlich war er schon gar nicht mehr in der Lage, auf den Pfad der Tugend zurückzukehren, zumal es kaum Hilfestellung für entlassene Strafgefangene gab, die dann zumeist auf sich gestellt waren und nicht selten wieder rückfällig wurden. Und so haben sie es schon wieder mit diesem Kerl zu tun. Wenn sie doch nur wüssten, wo er ist, dann hätte das Drama endlich ein Ende und das Publikum und vor allem die Presse würden endlich Ruhe geben! Wo ist der Verbrecher? Wo ist Rudolf Hennig?

Es folgt das volle Fahndungsprogramm, alle Berliner Zeitungen berichten, eine Belohnung von 500 Mark wird ausgesetzt. Tagelang wird in allen Ecken und Winkeln des Landes nach Hennig gesucht. Erst als ein Hausbesitzer die Polizei auf einen in seinen Augen seltsamen „Kaufmann Hein“ aufmerksam macht, kommt man dem Verbrecher auf die Spur, denn der angebliche Kaufmann ist tatsächlich Rudolf Hennig. Eine ganze Polizeiarmada rückt an, umstellt das Haus, riegelt die Straßen ab, um den Verbrecher dingfest zu machen.

Doch als die Polizei vor seiner Tür steht, bleibt Hennig gelassen, spielt den freundlichen Kaufmann, der sehr gerne dazu bereit ist, der Polizei zur Wache in der Choriner Straße zu folgen. „Man tut doch, was man kann, um zu helfen, nicht wahr?“, säuselt Hennig und folgt den Beamten. Doch auf der Treppe vor der Wache dreht Hennig sich plötzlich um, schlägt den Beamten hinter ihm mit einer Waffe zu Boden und stürzt dann auf die Straße.

Seine Flucht führt ihn schließlich in das Haus Schönhauser Allee 28, verfolgt von den Polizeibeamten. Der Flüchtige hetzt bis zum obersten Stock und schießt von dort schließlich zweimal auf seine Verfolger, verfehlt sie aber. Dann tritt er auf das Brett des Gangfensters und springt unter Lebensgefahr – den tiefen Abgrund unter sich im Auge – über 1,5 Meter Zwischenraum hinweg bis zu dem Absatz eines offenen Treppenflurfensters des benachbarten Hauses in der Treskowstraße 14; die Straße wird man 1952 in Knaakstraße umbenennen. Dort geht es weiter nach oben, immer weiter, bis er eine offene Bodenfensterluke vor sich sieht, hindurchklettert und so bis zum Dach des Nebenhauses gelangt.

Flucht über die Dächer Berlins

Tumulte auf der Straße, eine große Menschenansammlung verfolgt gebannt die abenteuerliche Verbrecherjagd, alle Hälse recken sich, um ja nichts zu verpassen. Fast schwerelos tänzelt Hennig schließlich über Firste und schmale Simse, von Dach zu Dach, während die Schutzleute immer größere Mühe haben, die aufgebrachte Menschenmenge in Schach zu halten. Die letzte Sichtung Hennigs ist schließlich noch immer auf einem Dach, dann geht ein kollektives Raunen durch die Menge, als er auf einmal wie vom Erdboden verschluckt ist. Hennig hat die Polizei düpiert. Die Menschen sind gerade dabei, sich vor Lachen auszuschütten, da setzt Hennig noch einen drauf und dupliziert die Schmach an Ort und Stelle.

Um aus dem Haus zu gelangen, muss er nur irgendwie den Kordon der Schutzmannposten davor umgehen. In aller Seelenruhe betritt er die im Erdgeschoss des Hauses gelegene Schuhmacherwerkstatt – seine Schuhe hat er kurz vorher im Treppenhaus abgestreift – und bittet den Meister, sie neu zu besohlen. Der ahnungslose Mann, der nichts von dem Tumult mitbekommen hat, tut wie geheißen. Hinter dem Rücken des werkelnden Mannes schlüpft Hennig blitzschnell in ein paar Filzpantoffeln, setzt sich des Meisters grüne Schirmmütze auf und schlurft dann in gebückter Haltung durch den Hausflur an den diversen Beamten vorbei in die Freiheit!

Das ganze Land ist erneut auf der Jagd nach diesem Hennig, alle Polizeibehörden des Deutschen Reiches werden alarmiert und mit der Beschreibung und dem Bild des Gesuchten versorgt. Geschlagene acht Tage dauert die Suche. Kinder spielen „Hennig und der Schutzmann“ auf der Straße. Zahlreiche harmlose Männer werden denunziert oder sogar verprügelt, weil sie Ähnlichkeit mit Hennig haben. Mittlerweile lockt eine Belohnung von 3000 Mark. Hennig hier, Hennig dort, und da hinten und da oben sowieso, während Hennig längst nach Stettin geflohen ist. Und das wird sein Waterloo.

Am 14. März 1906 stiehlt er dort ein Fahrrad, das einem Beamten der Stettiner Wach- und Schließgesellschaft gehört, der dem Dieb sofort hinterherhechtet, ihn dingfest macht und der Polizei übergeben kann. Groß ist das Erstaunen, als die Beamten merken, wen sie da vor sich haben: Rudolf Hennig! Den ereilt das in diesem Fall vorgegebene Schicksal: stille Stunden im Untersuchungsgefängnis.

Mörderzelle in Berlin-Moabit

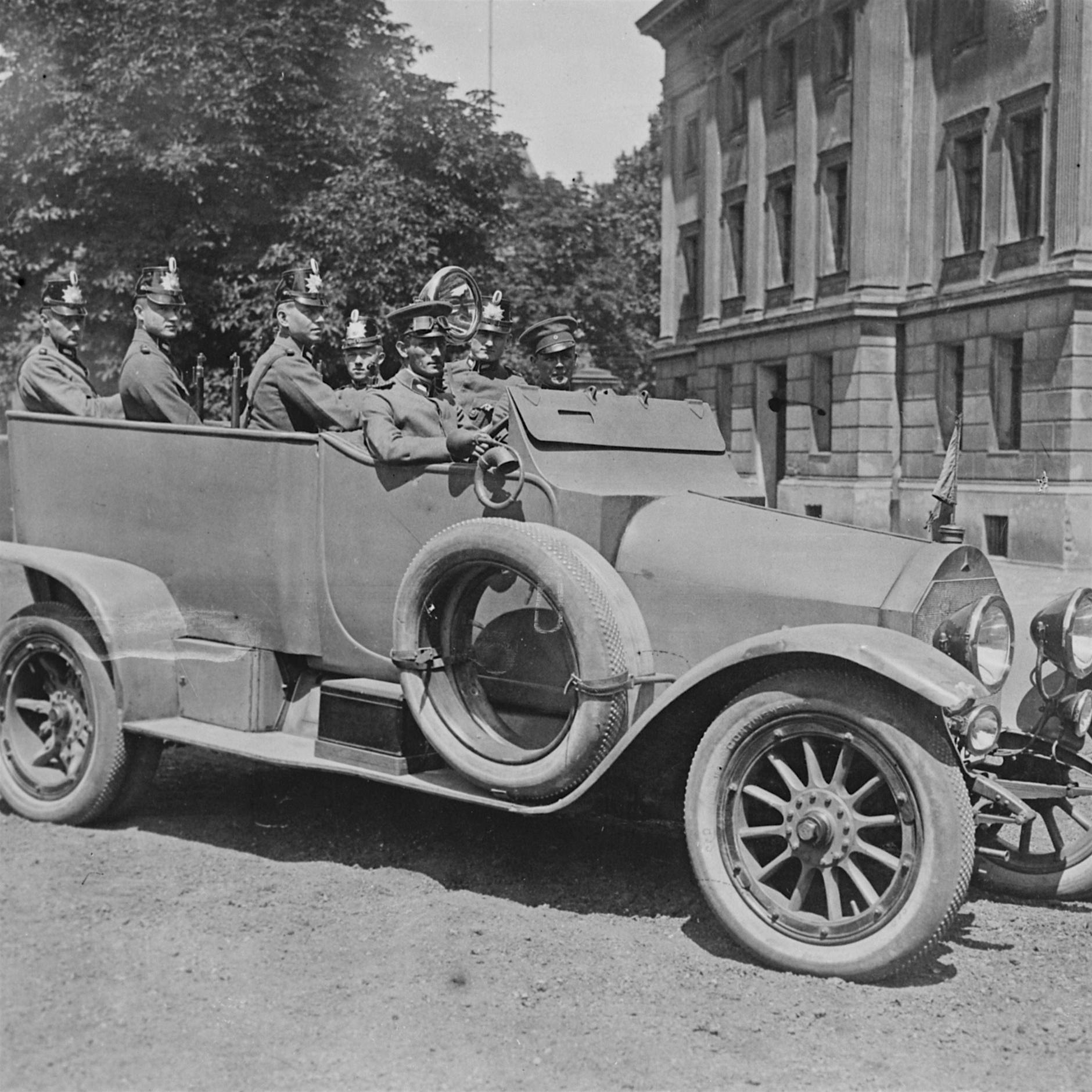

Am 30. April 1906 wird Hennig, den man in der Zwischenzeit in der Mörderzelle in Moabit untergebracht hat, weil es in Potsdam gar keine gibt, von sechs Beamten nach Potsdam gebracht. Hennig ist auffallend ruhig, seine Gesichtsfarbe bleich. Die Flut an Zeitungsmeldungen hat das öffentliche Interesse am Prozess ins Unendliche steigen lassen. Es zeichnet auch ein entlarvendes Bild der Gesellschaft, dass etliche Damen dem Prozess beiwohnen und dafür sogar „Eintrittskarten“ erwerben. Für den Angeklagten geht es vor Gericht um sein nacktes Überleben.

Hennig kämpft und greift schließlich zu seinem letzten Strohhalm, dem juristischen Grundsatz „in dubio pro reo“ (im Zweifel für den Angeklagten) in der Gestalt seines angeblichen Freundes Franz, den er auf dem Weg zu Giernoth getroffen haben will. Er sei der Mörder. Doch „Franz“ ist ein Phantom, das sich nicht ermitteln lässt. Das Gegenteil kann man Hennig allerdings auch nicht beweisen. Am Ende nützt ihm das herzlich wenig, ebenso wie seine Eloquenz, die er nicht mehr sinnvoll einsetzen kann, weil ihn die Gesellschaft nicht lässt.

Der juristische Grundsatz, der bei anderen Menschen eher gelten gelassen wird, wird ihm, dem „Gewohnheitsverbrecher“ verweigert. Die Geschworenen sind hundertprozentig von seiner Schuld überzeugt. Hennig wird somit zum Tode verurteilt, die Todesstrafe soll in Plötzensee durch den Scharfrichter Lorenz Schwietz aus Breslau mit dem Handbeil vollstreckt werden. „Wie ein wildes Tier“, schreibt Liebermann von Sonnenberg, habe Hennig geschrien, als man ihn um halb 8 Uhr morgens über den Flur und den Gang durch eine kleine Pforte auf den Hof führte, wo Schwietz ihn bereits erwartete.

Ein Blick auf den Richtblock neben ihm, und Hennig kreischt in Panik: „Was wollt ihr denn von mir?“ Ein letztes Aufbäumen des Verzweifelten in Todesangst, der, als der Erste Staatsanwalt ihm das Urteil verlesen hat, schließlich ermattet resigniert und sich widerstandslos auf den Richtblock legen lässt. Endlich kann dem Regenten die Nachricht von der erfolgreichen Hinrichtung überbracht werden. Seine Reaktion darauf ist nicht überliefert.