Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.

Dafür gibt es keinen Vorgang.“ Diese knappe und endgültige, unwiderrufliche Auskunft bekam ich Anfang der Achtzigerjahre in der visavergebenden Reisestelle am Alexanderplatz. Sie hatte ihre Büros in einem der neuen Hochhäuser mit dem vielversprechenden Namen „Haus des Reisens“. Wie es sich zeigte, hätte es sich besser „Haus der Reiseverhinderung“ nennen sollen.

Was hieß in diesem Fall „Vorgang“? Ich stand hilflos vor diesem Wort. Eine neue Herausforderung der Sprache, die mir nach meiner Ankunft aus Paris in Ost-Berlin, etwa dreißig Jahre früher, immer noch Rätsel aufgab, obwohl ich als Übersetzer und Dolmetscher einen guten Ruf genoss. Ließ sich das geheimnisvolle Wort ins Französische übersetzen? Nur sehr annähernd. Eines war klar: Mein „Anliegen“ – auch so ein Begriff aus der gleichen Bürokratenfamilie – war abgelehnt, bevor ich es überhaupt begründen konnte.

Der schöne Plan scheitert

Was wollte ich? Ich wollte ein Visum für meine zehnjährige Tochter, das ihr ermöglichen sollte, nach Frankreich zu fahren. Mein Freund Jean-Philipp kannte Sarah seit ihrer Geburt. „Seit ihrer Geburt“ ist nicht so dahingesagt. Er besuchte mich gerade, als sie zur Welt kam. Zu meiner ersten Begegnung mit der Neugeborenen begleitete er mich ins Krankenhaus Friedrichshain. Ich gab ihn als nahen Verwandten aus.

Da er als begabter Germanist akzentfrei Deutsch sprach, wurde die Lüge akzeptiert, er durfte mit mir gemeinsam die neue Weltbürgerin begrüßen. Er hatte es sich genau vorgestellt. Ich würde Sarah zum Flugzeug bringen, er würde sie in Paris in Empfang nehmen, sie könnte die Ferien mit seiner Familie, vor allem mit seiner Tochter verbringen. Das würde sie unter anderem mit der französischen Sprache vertraut machen.

Dieser schöne Plan scheiterte nun daran, dass es dafür keinen Vorgang gab. Warum hätte es ihn auch geben sollen? Es gab kaum Erwachsene in der DDR, die privat nach Frankreich reisen konnten, jedenfalls seit dem 13. August 1961, als die „Grenzsicherung“, weniger realistisch von den Herrschenden als „antifaschistischer Schutzwall“ bezeichnet, dafür sorgte, dass das „Staatsvolk“ dieser um das Wohl ihre Bürger so sehr besorgten Regierung („unsere Menschen“) nicht den Gefahren des Westens ausgesetzt wurden. Vor dem Mauerbau konnte man auch als Ostdeutscher von West-Berlin aus mit einem westdeutschen Pass in die weite Welt entfliehen, vorausgesetzt, man hatte das notwendige konvertible Kleingeld und scheute nicht die Transgression der DDR-Gesetze.

Später, viel später, als die letzten Spuren der Mauer zur Touristenattraktion geworden waren, machte ich die Erfahrung, dass nicht nur der nicht vorhandene Vorgang ein Hindernis sein konnte. Ich bereitete mich darauf vor, in Berlin nach Paris einzuchecken, nun ohne Visum, einfach nur mit dem Ausweis, der mich als Bürger des Schengenraums auswies, als eine Mutter mit einem etwa zehnjährigen Mädchen auf mich zukam und mich fragte, ob ich bereit wäre, ihre Tochter bis Paris zu begleiten, wo sie erwartet würde. Ohne erwachsene Begleitung würde man sie nicht einsteigen und fliegen lassen, doch in der Obhut ihres Onkels, als der ich mich ausgeben könnte, könnten ihre Freunde in Paris sie in Empfang nehmen.

Ich dachte an den Jahre zurückliegenden fehlenden Vorgang und sagte zu. Doch beim Einchecken war die Beamtin misstrauisch, das Mädchen kannte den Namen ihres Onkels nicht und auch ich konnte keine überzeugende Auskunft über sie geben. Die Bemühungen der Mutter und auch meine, die Beamtin umzustimmen, blieben vergeblich. So scheiterte der Plan der Mutter, die entsetzt und verzweifelt an die vergeblich wartenden Freunde in Paris dachte und zugleich versuchte, die schluchzende Tochter zu trösten.

Der Vorgang stellte sich als etwas komplizierter dar als vorgestellt und ich bedauerte die ebenso schnelle wie schlechte Vorbereitung, fühlte mich an der Enttäuschung von Mutter und Tochter mitschuldig.

Mit dem Pass eines Landes, das es nicht mehr gibt

Im Frühjahr 1990 war es dagegen einfach, mit meiner Tochter als ihr echter Vater nach Paris zu fliegen. Dafür war nunmehr kein Vorgang mehr nötig. Wir feierten in Ivry bei Paris ihren 14. Geburtstag in der Wohnung von Antoine Spire und seiner Frau Colette. Ich hatte für ihn gedolmetscht, als er für den Radiosender France Culture in der Hauptstadt der DDR bekannte Persönlichkeiten wie Christa Wolf interviewte. Der Geburtstag war für Antoine der Anlass, bei Berthillon Eis zu kaufen. Es erfreute sich des Rufs, das beste von Paris zu sein.

Ein halbes Jahr später flog ich von Berlin nach Washington. Dort erwartete mich ein zehnmonatiger Forschungsaufenthalt im Woodrow Wilson International Center for Scolars. Auf Anregung ihrer Mutter begleitete mich Sarah. In Washington schlug sie das Angebot der deutschen Schule aus, die arme Verwandte aus dem Osten unentgeltlich aufzunehmen, sie entschied sich für eine normale amerikanische Schule. Auf diese Weise eignete sie sich eine gute Grundlage der englischen Sprache in ihrer amerikanischen Variante an. Und konnte neben Gitarre auch noch Französisch als Fach wählen.

Für die Reise in die USA war kein Vorgang nötig. Aus- und Einreisevisum wurden in unseren blauen DDR-Pass gestempelt, und im Frühjahr 1991 flogen wir nach Berlin zurück, mit dem Pass eines Landes, das es nicht mehr gab. Langsam gewöhnte ich mich an das Leben in dem Land, das an die Stelle des verschwundenen getreten war.

Die Umwelt und vor allem die Menschen waren nicht mehr die, die ich ein Jahr zuvor verlassen hatte. Nicht nur die Zukunft, auch die Vergangenheit waren nicht mehr die, die sie gewesen war. Das wurde mir besonders bewusst, als ich einen Einblick in meine Stasiakten nehmen konnte. In den 400 Seiten stieß ich erneut auf einen Vorgang. Einen operativen.

Im Unterschied zu dem Vorgang, den es zu Beginn der Achtzigerjahre im Haus des Reisens nicht gab, fand ich im Internet Auskunft über diesen. Ich lese: „Der Operative Vorgang (OV) war ein Maßnahmenkatalog des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) der DDR für geheimdienstliche Ermittlungen und Aktivitäten gegen missliebige oder verdächtige Personen oder Personengruppen.“ Ja, das trifft zu. Man sah in mir eine missliebige und verdächtige Person. Am 13. Dezember 1963 wird aus einem Vorlauf ein Vorgang, und zwar „operativ“.

Für diesen Operativ-Vorgang gibt es einen Decknamen: „Schlange“. Als Mitarbeiter ist der Leutnant Sperling ausgewiesen. Und natürlich ist der IM Tiger dabei, mein ehemaliger Kommilitone und angeblicher Freund, womit das Bestiarium sich vervollständigt.

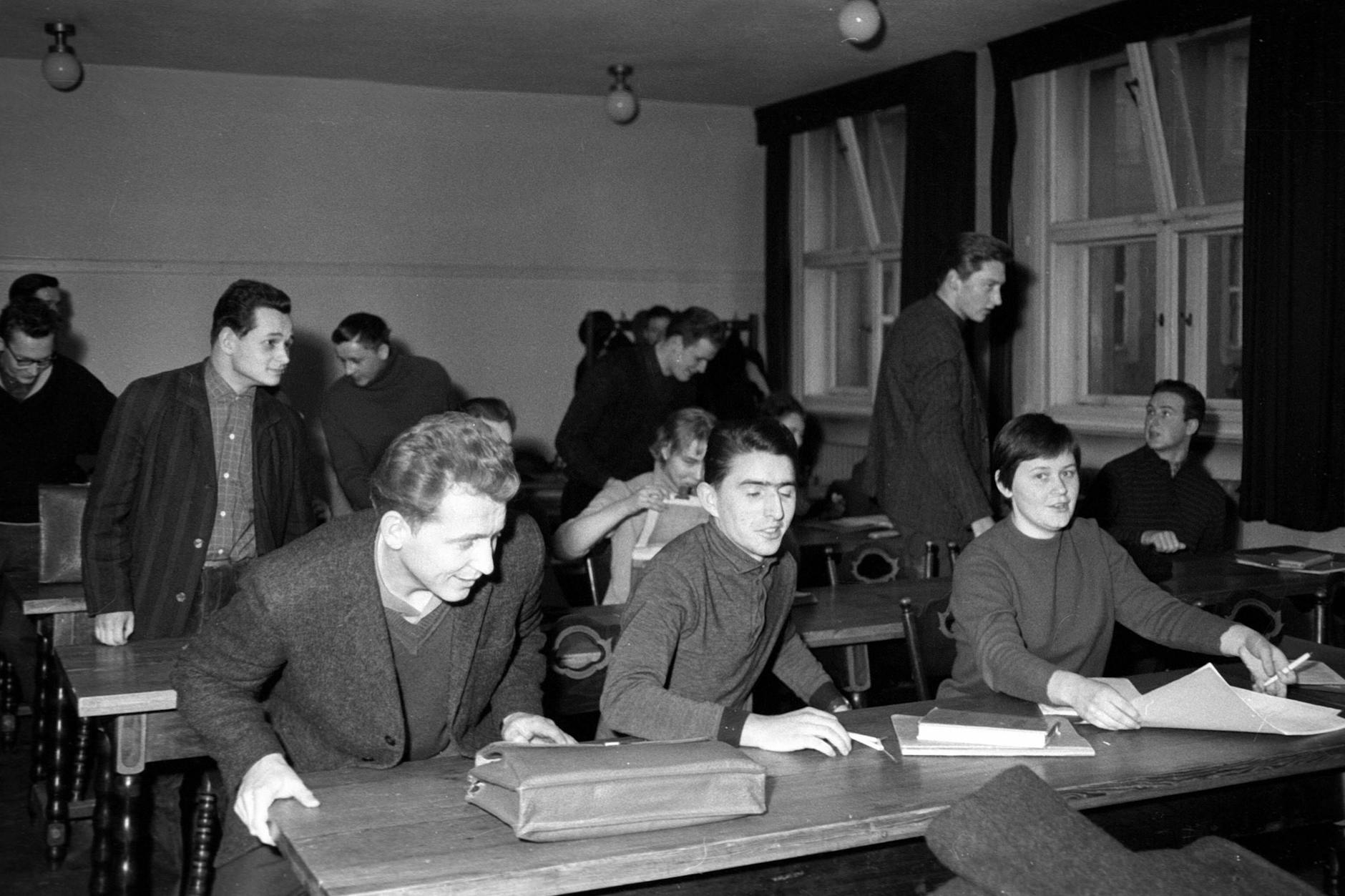

„Gründe für das Anlegen“ sind folgende: „Der von WROBLEWSKI, Vincent scharrt eine Gruppe von negativ eingestellten Personen um sich, die sich regelmäßig in verschiedenen Wohnungen zu sogenannten Diskussionsparties zusammenfinden. Diese Zusammenkünfte tragen organisierten Charakter. Bei diesen Zusammenkünften wird von den Teilnehmern gegen die Maßnahmen von Partei und Regierung gehetzt. An diesen Zusammenkünften nehmen auch Westberliner teil.“

Was ich für normal und selbstverständlich hielt, dass sich junge Leute, zumal Studenten, treffen, um miteinander über Themen zu sprechen, die sie interessieren, politische, philosophische, künstlerische, um sich auszutauschen, sich gegenseitig ihre Erfahrungen, Hoffnungen, Sorgen mitzuteilen, auch gemeinsam zu essen, zu trinken, zu flirten, sich zu lieben, das wurde hier wiedergegeben als „eine Gruppe von negativ eingestellten Personen“, um gegen die „Maßnahmen von Partei und Regierung“ zu hetzen.

Ich war noch mal davongekommen

„Negativ eingestellt“ scheint das Stasisynonym für kritisches Denken zu sein. Es war dafür gesorgt, dass alle Beweise „erarbeitet“ werden konnten, um diese negativen Individuen zu überführen und ihrer Hetze gegen Partei und Regierung einen Riegel vorzuschieben, anders gesagt, sie hinter Schloss und Riegel zu bringen: „Durch das Vorhandensein von 4 GI’s welche dieser Gruppe angehören, besteht die Möglichkeit, den Charakter und damit diesen Personenkreis von innen heraus aufzuklären und op. zu bearbeiten, um dadurch in kürzester Zeit über die Konzeption dieser Gruppierung Klarheit zu gewinnen. Unterzeichnet Clasen Major, Ullrich Major, Brachlow Leutnant.“

Letztlich reichten die Beweise nicht aus, nach vier Jahren Berichte fleißiger, umsichtiger informeller Mitarbeiter, Einsatz von moderner Überwachungstechnik, intensiven Abhörens meines Telefons, Kontrolle meiner Post, wanderte der operative Vorgang ins Archiv. Ich war noch einmal davongekommen.

Ein Riesenaufwand für nichts, Hunderte, wenn nicht Tausende vergeudete Arbeitsstunden und viel Geld verschleudert. Doch will ich gerecht sein und nicht alles schlechtreden. Diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahme trug zu einer der größten Errungenschaften der DDR bei – es gab keine Arbeitslosigkeit. Das zu leugnen, wäre schiere Undankbarkeit.

Zum Schluss eine Empfehlung für eine spannende Lektüre

Dennoch trauere ich den im Strom des Vergessens versunkenen Vorgängen, jenen, die es nicht gab, ebenso wie den operativen, nicht nach. Für meine Enkelin Frida, die unbeschwert die günstigen Fahrmöglichkeiten für Jugendliche nutzt und sich mit Selbstverständlichkeit in Europa und sogar darüber hinaus heimisch fühlt, ist der „Vorgang“ ein Fremdwort, ein Unwort, und ein Vorgang, den es nicht gibt, nicht vorstellbar, aber auch nicht etwas, das sie vermisst. Und es mag so bleiben, solange sie nicht eine Verwaltungskarriere anstrebt. Andernfalls würde ich ihr eine gewiss spannende Lektüre empfehlen, aus der sie über den geheimnisvollen Vorgang mehr erfahren würde, als mir je zugänglich war.

Im Jahr 2018 erschien in zweiter Auflage das grundlegende Werk „Akte, Vorgang und Vermerk“ – ein kurzer Leitfaden zur Vorgangsbearbeitung und Schriftgutverwaltung. Darin findet sich eine Erklärung, gar eine Definition für diesen offensichtlich nicht nur in der DDR unverzichtbaren Begriff: „Ein Vorgang ist eine Sammlung von einzelnen, zusammengehörenden Dokumenten aus der Bearbeitung eines Geschäftsvorfalls. Er ist damit Teil einer Akte …“ Meine Stasiakte hat es mir bestätigt, auch wenn fragwürdig bleibt, um welches Geschäft es sich handelte.