Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.

„Wer noch einmal eine Waffe in die Hand nimmt, dem soll die Hand abfallen.“ Mit diesem Satz zog der Oberleutnant a.D. und Generalsekretär der CSU, Franz Josef Strauß, 1949 in den Bundestagswahlkampf. Er holte am 14. August das Direktmandat in Weilheim in Oberbayern. Der damals 34 Jahre alte Strauß hatte den Krieg gegen die Sowjetunion vom ersten Tag des Überfalls mitgemacht, er hatte in der Ukraine, auf der Krim und in Stalingrad geschossen und war wiederholt auch Zeuge deutscher Massaker an Juden geworden. Kriegserlebnisse hätten ihn, wie er bei seinen Begegnungen mit Honecker in den Achtzigerjahren offenbarte, tief geprägt.

Zu jener Zeit, als der Christsoziale Strauß den Friedensengel gab, stritt in München ein Franz Halder vor Gericht „um seine Ehre“ als Soldat: Er wurde als „nicht belastet“ eingestuft, also entnazifiziert. Der Generaloberst a.D. hatte im Ersten Weltkrieg gegen die Russen gekämpft, im Zweiten ebenfalls. Er war an den strategischen Planungen der Nazi-Wehrmacht für die Angriffskriege gegen Polen, Frankreich und die Sowjetunion maßgeblich beteiligt gewesen. Das „Unternehmen Barbarossa“ trug seine Handschrift, wie auch der berüchtigte „Kommissarbefehl“, wonach Politkommissare der Roten Armee bei Gefangennahme nicht als Kriegsgefangene zu behandeln, sondern sofort zu erschießen waren.

Halder war bereits im Sommer 1945 aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft entlassen und als Leiter der deutschen Abteilung der kriegsgeschichtlichen Forschungsgruppe der US Army (Historical Division) berufen worden. In dieser Funktion verblieb er bis 1961 und übte entscheidenden Einfluss auf die westdeutsche Geschichtsschreibung aus – er kreierte die Legende von der „sauberen Wehrmacht“.

Der Westen plante eine Neuordnung der Wirtschaft – und scheiterte

Bekanntlich zerbrach das Bündnis unmittelbar nach dem Sieg der Antihitlerkoalition. Winston Churchill war der Auffassung, dass man das „falsche Schwein“ geschlachtet habe und ließ Pläne für die Fortsetzung des Krieges ausarbeiten – mit 100.000 reaktivierten deutschen Kriegsgefangenen wollte er noch 1945 gegen die Sowjetarmee marschieren. (Diese „Operation Unthinkable“ sollte erst in den Neunzigerjahren bekannt werden.)

Dem heißen Krieg schloss sich ein Kalter Krieg an, die Strategie der USA lautete „containment“: „der Kommunismus“ sollte zunächst eingedämmt, später zurückgerollt werden. Zu diesem Zweck gründeten die USA am 4. April 1949 mit zehn westeuropäischen Staaten und Kanada den Nordatlantikpakt, die Nato. Auch die westlichen Besatzungszonen in Deutschland sollten in dieses Bollwerk eingebunden werden, weshalb auf dem Territorium der Trizone ein Staat konstituiert wurde. Damit wurde die Spaltung Deutschlands vollzogen. Zwangsweise zog die sowjetisch besetzte Zone Monate später mit der Bildung der Deutschen Demokratischen Republik nach, ohne damit die Einheit Deutschlands aufzugeben. Viele ihrer Einrichtungen – einschließlich der Volkskammer, dem Parlament – trugen noch jahrelang im Namen das Attribut „provisorisch“.

Die kapitalistischen Machtverhältnisse im Westen Deutschlands waren 1945 nur kurzzeitig erschüttert worden. In ihrem Ahlener Programm vom 3. Februar 1947 hatte die Adenauer-CDU noch erklärt: „Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Nach dem furchtbaren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruch als Folge einer verbrecherischen Machtpolitik kann nur eine Neuordnung von Grund auf erfolgen. Inhalt und Ziel dieser sozialen und wirtschaftlichen Neuordnung kann nicht mehr das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben, sondern nur das Wohlergehen unseres Volkes sein.“

Doch schon bald war man zur gewohnten Tages- und Wirtschaftsordnung zurückgekehrt. Mehr noch: Die herrschenden Kreise opferten die nationalen Interessen, indem sie das Land spalteten und sich den US-amerikanischen Interessen unterwarfen. Die Parole lautete Westbindung und Westintegration.

In der Eindämmungsstrategie der USA war die Bewaffnung der Bundesrepublik von erheblicher Bedeutung. Allerdings waren erst vier Jahre zuvor die Waffen in Europa verstummt – die Bereitschaft zu Wiederaufrüstung und zum Säbelrasseln war nicht nur in der (west-)deutschen Bevölkerung gering. Also bedurfte es politisch-ideologischer Aufrüstung. Dafür wurden Männer wie Fritz Halder und andere kriegserfahrene Militärstrategen gebraucht.

Nebenbei: Der „entnazifizierte“ Halder hatte noch 1949 in München ein Buch unter dem Titel „Hitler als Feldherr“ publiziert. Darin schrieb der ehemalige Generalstabschef über seinen obersten Chef: „Aber Hitler hat doch tatsächlich auf den rein militärischen Gebieten der Organisation und der Bewaffnung und ganz besonders auf dem Gebiete der hohen Truppenführung Einmaliges geleistet. Er war doch der schöpferische Geist und der treibende Motor und hatte darum das Recht, die militärischen Erfolge für sich zu buchen.“

Keine Spur von Entnazifizierung

Im Mai 1950 rief Bundeskanzler Konrad Adenauer unter größter Geheimhaltung eine „Zentrale für Heimatdienst“ (ZfH) ins Leben. Dort steckten ehemalige Generalstabsoffiziere, Generale und Admirale der drei Wehrmachtteile die Köpfe zusammen. Sie firmierten als Expertenrunde, die für militärische Gespräche und Verhandlungen mit den USA zur Verfügung stand. Auch in anderen Gruppen von ehemaligen Nazi-Militärs und Geheimdienstlern wurden die alten Pläne aus der Endphase des Krieges neuerlich diskutiert, als man sich mit den Westmächten in der Antihitlerkoalition gegen die Sowjetunion verbünden wollte.

Auf Vorschlag Adenauers, eingeladen von der ZfH, kamen im Kloster Himmerod in der Eifel vom 5. bis 9. Oktober 1950 konspirativ fünfzehn einstige Nazi-Militärs zusammen und erarbeiteten eine „Denkschrift über die Aufstellung eines Deutschen Kontingents im Rahmen einer übernationalen Streitmacht zur Verteidigung Westeuropas“. Als „Himmeroder Denkschrift“ wurde diese Geheime Bundessache Vorlage für die Bildung einer Bundeswehr.

In fünf Abschnitten wurden in diesem Papier präzise Ansagen zu Organisation, Ausstattung und Struktur gemacht, zur Ausbildung und zum „inneren Gefüge“. Entscheidend jedoch waren die Abschnitte 1 und 2. Dort forderte man die Beendigung der „Diffamierung“ von Angehörigen der Wehrmacht und der Waffen-SS sowie eine „Ehrenerklärung für den deutschen Soldaten“. Außerdem hieß es, dass Deutschland in den künftigen Verteidigungsplänen einer gemeinsamen Allianz nicht erst am Rhein verteidigt und damit zum verwüsteten Kampfgebiet werden dürfe.

Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.

Damit ging man zum Abschnitt 2 über: einer vermeintlichen sowjetischen Bedrohung. Die Nazi-Militärs, die schon einmal gegen die Sowjetunion „präventiv“ ins Feld gezogen waren, behaupteten dort, dass die Sowjetunion jederzeit und ohne weitere Vorbereitungen Westeuropa angreifen und von Narvik bis zu den Pyrenäen besetzen werde. Wann ein solcher Angriff erfolge, sei nicht absehbar, hieß es. Der Westen verfüge nur über völlig unzureichende Verteidigungsmöglichkeiten. Es bedürfe eines operativen Plans für die Verteidigung Westeuropas, in die amerikanische und deutsche Beiträge eingebunden seien. Europa müsse so weit wie möglich im Osten verteidigt, die Verteidigungsbereitschaft sehr schnell hergestellt werden.

Westdeutsche Kritiker der Himmeroder Denkschrift nahmen weniger Anstoß an der darin geforderten Wiederaufrüstung und Remilitarisierung oder an dem aggressiven Denken. Sie fanden allenfalls die personelle Zusammensetzung der fünfzehnköpfigen Runde anstößig, etwa dass auch ein General der Infanterie, Hermann Foertsch, dabei gewesen ist – inzwischen unter dem Decknamen „Viersen“ bei der Organisation Gehlen, einer Spionagetruppe, tätig. Der hatte 1934 den sogenannten Führereid zu Papier gebracht.

Unmut hatte auch die unverhohlene Forderung nach Rehabilitierung der Wehrmacht, der Waffen-SS und verurteilter Kriegsverbrecher hervorgerufen. Aber kaum einer nahm Anstoß am gebrochenen Wahlversprechen der Union, die noch vor einem Jahr erklärt hatte, dass jedem die Hand abfallen solle, der „noch einmal eine Waffe in die Hand“ nehmen würde.

Im „Amt Blank“ finden Nazigenerale eine Anstellung

Nach der Vorlage dieser Denkschrift berief Adenauer den CDU-Bundestagsabgeordneten Theodor Blank, einst Oberleutnant in einer Panzerdivision der Wehrmacht, zum „Beauftragten des Bundeskanzlers für die mit der Vermehrung der alliierten Truppen zusammenhängenden Fragen“. Die wegen des bürokratischen Titels nur „Amt Blank“ genannte Institution nahm am 26. Oktober 1950 die Arbeit auf. In ihr ging die ZfH auf und Nazigenerale wie Hans Speidel und Adolf Heusinger fanden eine Anstellung. Schon bald zählte das Amt um die siebenhundert einschlägig erfahrene Mitarbeiter.

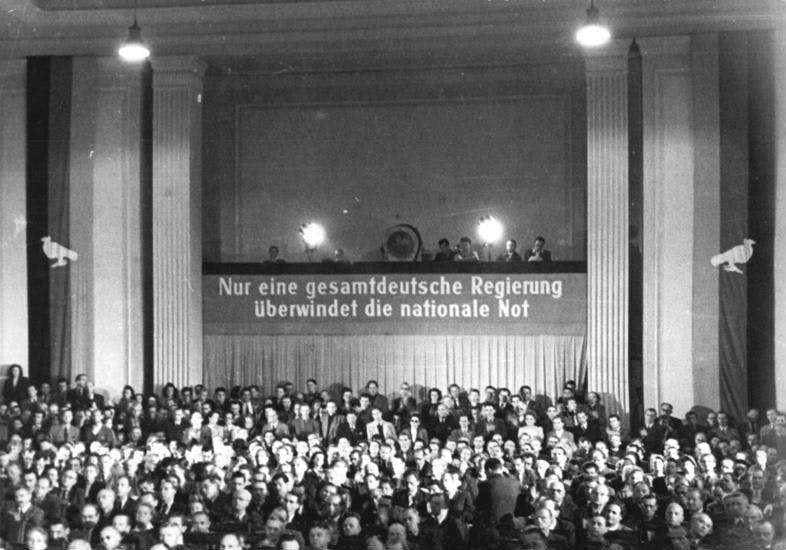

Die im Bundeskanzleramt angesiedelte Dienststelle Blank war bis 1955 tätig, dann wurde sie zum Bundesministerium für Verteidigung, Theodor Blank dessen erster Minister und die Bundesrepublik Deutschland Mitglied der Nato. In jener Zeit regte sich heftiger Widerstand gegen die Wiederaufrüstung und Remilitarisierung – siebzig Prozent der Bundesbürger lehnten sie ab. Bundesinnenminister Gustav Heinemann (CDU) war bereits am 31. August 1950 zurückgetreten, als Adenauer bei einer Kabinettssitzung mitteilte, er habe den USA in einem „Sicherheitsmemorandum“ und bei Geheimverhandlungen ein „deutsches Kontingent“ angeboten.

Es formierte sich in der BRD-Gesellschaft die Bewegung „Ohne uns“. In fast zweitausend Betrieben der Schwer- und Rüstungsindustrie, in denen Sonderschichten unter der Bezeichnung „Panzerschichten“ gefahren wurden, legten Zehntausende die Arbeit nieder. Sie folgten der Losung: „Auf Panzerschichten folgen Panzerschlachten!“