Obwohl die Vernunftkritik aus allen gesellschaftlichen Poren zu quillen scheint, steht die Selbstbeschreibung, ein vernünftiger Mensch zu sein, weiter hoch im Kurs. Man geht nicht mit der Unvernunft, und liberale Haltungen finden Zuspruch, zumindest wenn sie adjektivisch ausgesprochen werden, etwa in dem Satz „Ich bin doch liberal.“

Sehr viel schlechter steht es um das Liberale. Ich bin in den 70er-Jahren erwachsen geworden mit einer Konnotation, in der auf liberal sogleich die hässliche Unterstellung „scheißliberal“ folgte. In den Jahren nach 1968 galt Liberalität als verdächtig. Wer sie für sich in Anspruch nahm, setzte sich sogleich des Vorwurfs aus, revolutionäre Ziele zu verraten. Als emphatischer Begriff kam Liberalität ebenso wenig infrage wie Toleranz, beide waren eher hingenommene als mit Herzblut zu verteidigende Bestandteile des demokratischen Lebens, bei dem glücklicherweise nicht gefragt wurde, ob man bereit sei, bedingungslos dafür einzutreten. Umso erstaunlicher, dass in der Zeit, die nach der bundesrepublikanischen Konfliktphase kam, eine demokratische Stabilisierung eher gegen den Staat als mit ihm erfolgte. Es sollte nicht übersehen werden, dass gesellschaftliche Institutionen sich nicht zuletzt durch Reibung erhalten.

Der Liberalismus hatte ebenfalls eine schlechte Presse, er wurde als Schimpfwort verstanden, das synonym mit dem Begriff Wirtschaftsliberalismus verwandt wurde und eine kapitalistische Ökonomie bezeichnete, die es seit Marx zu überwinden galt. Der Neoliberalismus wiederum galt nach einer Phase der mit Gemeinsinn angereicherten sozialen Marktwirtschaft als Gegenschlag und Enthemmung. Mit Liberalismus, so glaubten die meisten, die für sich in Anspruch nahmen, politisch vernünftig zu sein, sei kein Staat zu machen.

Die Doktrin des Neoliberalismus

Warum ihn also verteidigen? Weil er, so könnte man den amerikanischen Politologen Francis Fukuyama verstehen, mehr gebraucht wird denn je. Ganz so einfach, wie es klingt, ist die Antwort dann aber doch nicht, weshalb man Fukuyamas Verteidigungsschrift denn auch als zeitgenössische Wiederentdeckung und Überarbeitung eines politischen Liberalismus beschreiben kann, der wie die demokratische Staatsform insgesamt sowohl von rechts als auch von links in die Mangel genommen wird. Francis Fukuyama ist Debattenstürme gewohnt. Vor mehr als 30 Jahren hatte er in einem Essay das „Ende der Geschichte“ ausgerufen und damit nach dem Scheitern des Kommunismus eine Überlegenheit des Kapitalismus konstatiert, den er letztlich als Synonym für den Liberalismus verstand. Es gab also viel zu besprechen.

So sehr der Titel „Der Liberalismus und seine Feinde“ den Ton einer Streitschrift anzuschlagen versucht, brilliert Fukuyama durch kühle Nüchternheit, die sich den reichlich abgegriffenen Begriffen aus der Halbdistanz anzunähern versucht. Die Prämissen des Neoliberalismus, der auf der Freiheit der Märkte und größtmöglicher Staatsferne basierte, seien Fukuyama zufolge nicht grundsätzlich falsch. Der Fehler der neoliberalen Doktrin habe vielmehr darin bestanden, „diese Prämissen auf ein Extrem zu treiben, an dem Eigentumsrechte und Verbraucherwohl über alle Maßen geradezu angebetet und jeder Aspekt staatlichen Handelns und sozialer Solidarität verunglimpft wurden“.

Die Ausweitung der Kampfzone, so lässt sich durch Fukuyamas Lesebrille erkennen, wurde frühzeitig in Angriff genommen und gleicht einer Zangenbewegung. „Während der Neoliberalismus die liberale Demokratie bedrohte, indem er übermäßige Ungleichheit und finanzielle Instabilität verursachte, entwickelte sich der linke Liberalismus zu einer modernen Identitätspolitik, die durch einige ihrer Ausprägungen allmählich die Prämissen des Liberalismus selbst unterminierte.“ Die nervösen Auseinandersetzungen um alte Begriffe, neue Verbote und soziale Idiosynkrasien sind allesamt Reaktionen auf eine brüchig gewordene Liberalität, deren gelassenes Selbstverständnis verloren gegangen ist. Im Namen von Autonomie und Selbstbestimmtheit, so Fukuyama, haben sich unterdessen progressive Aktivisten daran gemacht, „sozialen Druck auszuüben und die Macht des Staates auszunutzen, um Stimmen zum Schweigen zu bringen, die ihnen und ihrer Agenda kritisch gegenüberstanden“.

Ohne den streitbaren Charakter seines Unterfangens zu leugnen, zeichnet Fukuyama mit philosophischer Neugier und stilistischer Eleganz die Begriffsgeschichte des Liberalismus von John Locke über Thomas Jefferson bis zu John Rawls nach und arbeitet jeweils auch deren wunde Punkte heraus. So stellt er nicht ohne Enttäuschung fest, dass die sogenannte Identitätspolitik ursprünglich aus dem Versuch heraus entstanden sei, das Versprechen des auf universellen Werten wie Freiheit und Gleichheit bestehenden Liberalismus einzulösen. Die frühen liberalen Gesellschaften seien jedoch auf schmerzliche Weise daran gescheitert. In diesem Sinne ließe sich Fukuyamas Essay als programmatischen Entwurf eines nachholenden Liberalismus lesen, den es zur Erneuerung demokratischer Gesellschaften bedarf.

Der auf vielen Ebenen vollzogene Putsch Donald Trumps gegen die liberale amerikanische Demokratie bestand nicht zuletzt in einer Destabilisierung der wissenschaftlichen Vernunft, die durch den verharmlosenden Begriff Fake News anekdotisch verkürzt wurde. Auf dramatische Weise ging insbesondere die Corona-Pandemie mit einer Delegitimierung wissenschaftlicher Erkenntnis einher, die sich bereits vor Jahrzehnten in innerakademischen Diskursen angedeutet hatte und gerade auch über Säulenheilige vermeintlich linker Theorie verlief. Vernunftkritik erweist sich dabei oft selbst als ein Kampfbegriff, der nicht immer so leicht als ideologische Verblendung zu erkennen ist wie im Fall des Berliner Politikers Thilo Sarrazin.

Kritik an der Wissenschaft

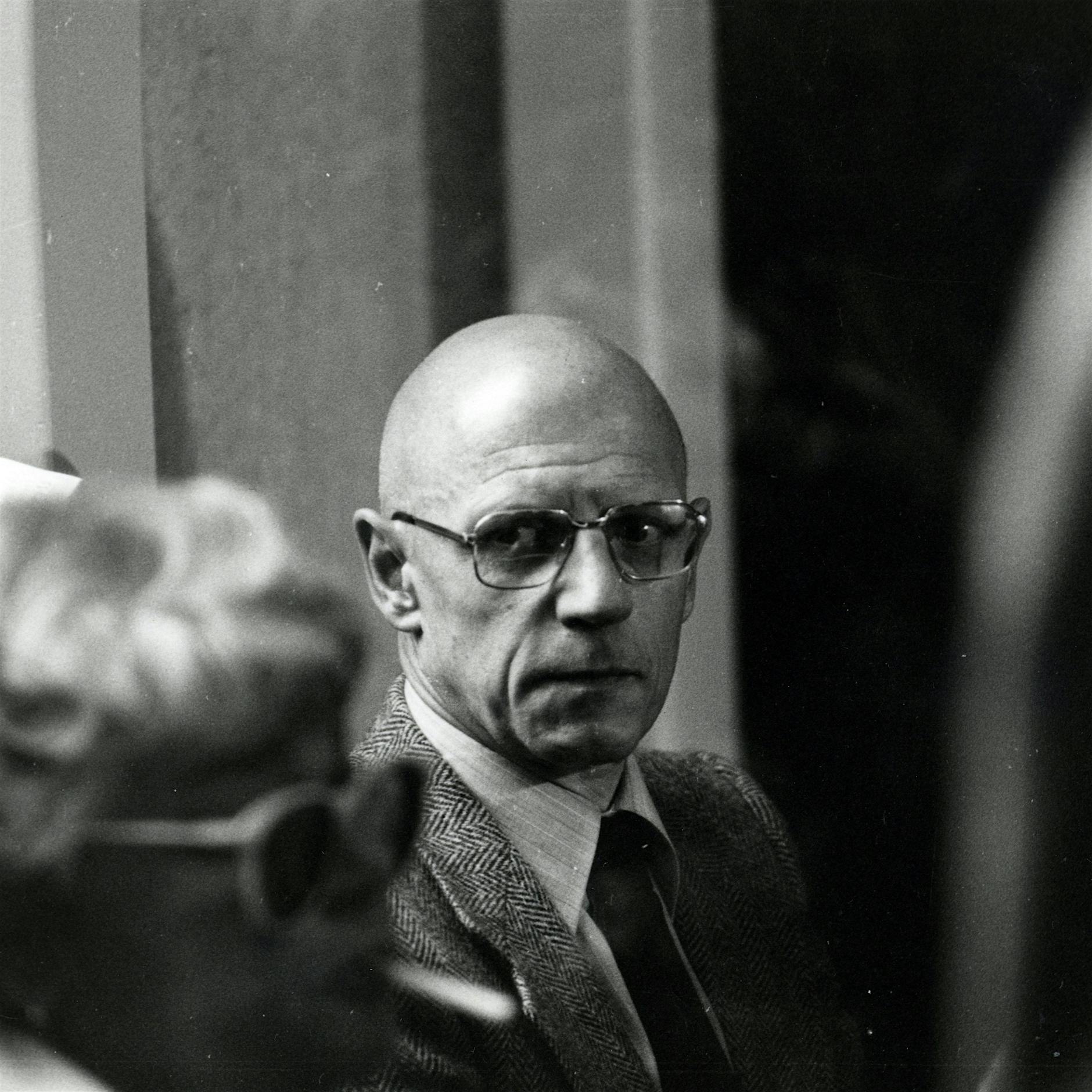

Fukuyama lässt in diesem Zusammenhang – zugegeben etwas holzschnittartig – noch einmal die Debatten um die literaturwissenschaftliche Postmoderne aufblitzen, die er an französischen Philosophen wie Roland Barthes, Jacques Derrida und Michel Foucault festmacht. Dabei geht es ihm weder darum, die emanzipatorische Kraft und Bedeutung dieser Denker zu desavouieren, noch geht er dabei in die Tiefe wie einst Manfred Frank in seinen Vorlesungen „Was ist Neostrukturalismus?“ (Suhrkamp-Verlag). Den exponierten französischen Philosophen aber unterstellt Fukuyama, in ihrer Wissenschaftskritik nicht frei von Verschwörungsdenken zu sein. „In seinen späteren Schriften behauptet Foucault, dass die Macht buchstäblich alle Aktivitäten durchdringe, in einem Maße, das sein Konzept jeder echten Aussagekraft beraube, wie Kritiker anmerkten. Nichtsdestoweniger lieferte dies ein Argument, das spätere kritische Theoretiker anführen konnten, um zu erklären, dass die vorgeblich objektive Wissenschaft in Wirklichkeit den Interessen bestimmter Elitegruppen diene – weißen Europäern, Männern, ,heteronormativen‘ Menschen und so weiter.“ Rechte Ideologen, konstatiert Fukuyama, „haben das, was als Kritik am Establishment begonnen hatte, einfach auf die heutige zunehmende Dominanz angeblich neutraler Institutionen wie die Wissenschaft und die Mainstream-Medien übertragen“.

Gegen die nicht selten korrumpierten Deutungsstränge ambitionierter Gesellschaftstheorie ist Francis Fukuyama darum bemüht, an der Allgemeingültigkeit liberaler Prinzipien festzuhalten, die inzwischen fast schon einer Form von Artenschutz bedürfen. Dabei ist es gewiss nicht sehr originell, auf den vielfach diskreditierten Staat zu setzten. In seiner Revision des Liberalismus schreckt Fukuyama davor denn auch nicht zurück. „Damit eine moderne liberale Demokratie richtig funktioniert“, schreibt er, „muss es ein hohes Maß an Vertrauen in den Staat geben – kein blindes Vertrauen, aber eines, das auf der Erkenntnis beruht, dass der Staat entscheidend wichtigen öffentlichen Zwecken dient.“

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass ökonomische und politische Krisen weiter an einem solchen Staatsvertrauen genagt haben. Für Fukuyama ein Grund mehr, die liberalen Prinzipien mit neuem Leben zu füllen.