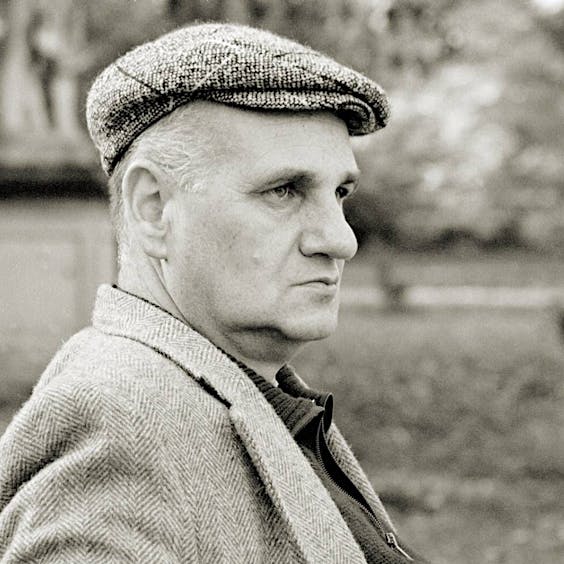

Wie sich bei dem Gespräch mit der Berliner Zeitung herausstellt, kann sie Lothar Trolle auch wunderbar nachmachen, seinen leisen südanhaltischen, thüringisch eingefärbten Singsang und vor allem sein Lachen, von dem noch die Rede sein wird. Die in Suhl geborene und bei Dresden aufgewachsene Schauspielerin Corinna Harfouch – sie ist eine der größten, die wir auf unseren Bühnen haben, aber bekannt ist sie den meisten als „Tatort“-Kommissarin – kennt Trolle seit den 80ern. Sie wohnten im selben Haus in Pankow – eine weise Fügung des Schicksals, denn Harfouch ist genau die richtige Schauspielerin für das Trolle-Werk, für seine ausgefriemelten, realitätssatten, denkstarken und listigen Sätze über Zeitgenossen aus allen Schichten und mit allen Schäden. Mit einer illustren Truppe wird sie Trolles Werk nach dessen Tod unter dem Titel „Träumen lernen“ zum Leuchten bringen, dort, wo es hingehört: auf der großen Bühne des Deutschen Theaters.

Frau Harfouch, Sie haben zu Trolles 70. Geburtstag versprochen, dass Sie den Dichter am Theater noch durchsetzen würden. Im Frühling ist er mit 81 Jahren gestorben. Haben Sie es geschafft?

Ich würde sagen, seine Zeit kommt noch. Ich habe mir fest vorgenommen, mich neben meiner ganzen anderen Arbeit darum zu kümmern.

Was verpflichtet Sie dazu?

Nichts, außer Liebe und Eigennutz. So sehr ich ihn vermisse, sein Werk haben wir noch. Er ist eine so wichtige Stimme, es wäre dumm, wenn wir sie nicht beachten würden. Über Trolle bekommen wir einen genauen Einblick in Welten und Verhältnisse, die viele der Theaterbesucher nicht kennen. Aber vielleicht noch kennenlernen, wenn sie in Not geraten oder zu Pflegefällen werden. Trolle kannte die Welt der HO-Gemüseverkäuferin, der Heimarbeiterin und auch der Gewaltverbrecher. Das hat etwas mit echtem Interesse zu tun, auch mit seiner Herkunft.

Man könnte jetzt vielleicht denken, dass Trolle seine Stimme für soziale Gerechtigkeit erhoben hat. Das klingt so ein bisschen nach SPD-Prosa.

Es gibt keinen Zweck oder einen übergeordneten Gedanken, in deren Dienst er seine Arbeit gestellt hätte. Trolle hielt sich nicht mit irgendeiner Ideologie auf. Er hatte kein leichtes Leben, aber er war frei, so frei wie wenige, frei von Sorgen und Angst. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat, das ist ein Rätsel. Er hatte auch keine Scheu, sich bei allem möglichen zu bedienen, bei anderen Stücken, Musik, der Bild-Zeitung, Gerichtsberichten. Er war nicht zu korrumpieren und völlig unbekümmert. Wenn er kein Geld mehr hatte, hat er sich welches besorgt. Irgendeine Förderquelle angegraben oder irgendeinem Mäzen die Kontonummer gereicht. Alles mit seinem völlig unerschrockenen Clownslachen.

Dieses Kichern habe ich auch noch im Ohr.

Ja, für mich war es ein Zeichen des freundlichen Hohns. Er ließ sich nicht greifen oder beeinflussen in dem, was er dachte und schrieb.

Im Osten gab es Dichter und Dramatiker, die von Theatern durchgefüttert wurden, ohne dass sie liefern mussten. Heute undenkbar. Ist man nicht erst frei und unbestechlich, wenn man keine Angst vor dem wirtschaftlichen Ruin haben muss?

In dem Sinn gibt es heute keine künstlerische Freiheit mehr. Man muss sich diese Freiheit leisten können in dieser Gesellschaft, ich bin unabhängig, weil ich mir aussuchen kann, welche Angebote ich annehme – außerdem beziehe ich Rente. Um diese Art von Freiheit zu erreichen, werden alle auf ihren finanziellen Erfolg getrimmt oder trimmen sich selbst. Zur geistigen, künstlerischen Freiheit kann man aber niemanden trimmen. Ich sehe es in den Showreels, die die Schauspielstudenten von sich machen müssen – Videos, in denen sie sich und ihre Fähigkeiten vorstellen und anpreisen. Damit halten sie sich auf – nicht mit den Inhalten. Sie wissen so wenig und präsentieren so viel! Huch, wie ich klinge!

Trolle war innerlich frei, aber er wurde kaum gespielt, seine Sachen waren teilweise verboten.

Im Westen werden sie auch nicht gespielt, man muss sie heute gar nicht verbieten, man interessiert sich einfach nicht für sie. Ich verstehe nicht, warum diese Gesellschaft so gern dumm bleiben will. Außerdem wurde Trolle gespielt, unter anderem bei uns zu Hause, bei Wohnzimmerstücken.

So haben Sie Trolle kennengelernt, er war Ihr Nachbar.

Ja, er war mein Nachbar. Die DDR war ein kleines Land. Aber wir haben uns dann sehr schnell über seine Texte und die Arbeit kennengelernt. Wir haben viel zusammen gemacht. Theaterstücke, Lesungen, Hörspiele. Vom Wohnzimmer ging es ins Theater unterm Dach, auch nicht viel größer.

Sein Lachen war nicht nur lustig, sondern auch zynisch angehaucht. Ein Lachen der bitteren Erkenntnis und des grotesken Grauens. Tat ihm nichts weh? Oder war er einfach sehr tapfer?

In seinen Texten findet sich der Schmerz. Ich denke an „Tristan forever“, den Text, an dem er wohl zuletzt gearbeitet hat, die Kinder fanden ihn nach seinem Tod auf seinem Schreibtisch. Ein Junge kommt von der Schule nach Hause zu seinen fernsehenden Eltern und wird gar nicht beachtet. Dann wirft er seine Fantasie an und lässt seine Eltern sich erheben, ins Freie gehen; sie verlassen die Parkwege, klettern durch ein Gebüsch, landen auf einem Grat und schauen von dort oben in ein weites, ganz anderes Land, in den Orient. Aber dann klingelt die Fürsorge an der Tür. Das muss man lesen, hören, am besten auch sprechen. Trolle hat der Fantasie sehr viel zugetraut, eigentlich alles. Er konnte sich mit seiner Poesie woandershin begeben und das dann als Wirklichkeit anerkennen. Das hat ihn so angstfrei werden lassen. Das können wir auch, mit seinen Texten. Diese Poesie ist hier, bei uns.

Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen, wie ging es ihm?

Ich habe mir die Texte kurz vor seinem Tod für eine Lesung bei ihm abgeholt. Da saß er klein und gelb auf seinem Sofa und sagte: „So ’ne Scheiße, Leberkrebs. Tut nicht mal weh“ – und lachte sein Lachen. Dann redete er von vier Stücken, die er noch habe. Ich wollte sie mir ansehen, aber da sagte er, das sei ja das Problem, sie sind noch im Kopf.

Wenn man die Texte so intensiv liest, wie sie vielleicht nur Schauspieler lesen, was passiert dann mit einem?

Bei Trolle ist es so, dass man etwas über die eigene Kraft lernt, das eigene Leben ganz und gar anders zu sehen, sich darüber zu wundern, es als etwas Fremdes zu betrachten und dann auch zu behandeln. Dazu braucht man Zeit, ich mache keinem einen Vorwurf, der nicht dazu kommt. Aber ich möchte ihm doch zurufen, es gibt Poesie. Sie wartet auf uns, sie steht uns zur Verfügung, wir müssten vielleicht mehr Wert auf sie legen, die Gesellschaft misst ihr in unserer Zeit zu wenig davon bei. Aber das stört die Poesie nicht, sie verzeiht es uns. Sie hilft uns, das Leben auszuhalten. Das hat nichts mit Flucht zu tun. Im Gegenteil, die Poesie versetzt einen in die Lage, vom Getriebenen wieder zum Subjekt seines Lebens zu werden.

Warum passiert das heute so selten im Theater?

Das Theater kümmert sich gerade um was anderes. Es soll politische Aussagen treffen und in einem sehr direkten und langweiligen Sinn Anleitung zum korrekten Handeln geben. Halt, Corinna, nicht meckern! Ich hab auch tolle Abende gesehen und bin immer wieder überrascht, wozu das Theater in der Lage wäre. Aber es wird sich sehr gekümmert um Gendergeschichten, um identitätspolitische Korrektheit und um die Vermeidung von kultureller Aneignung, die für mich eigentlich eine Definition von Theater ist. Das vorübergehende Sich-Aneignen und Ausprobieren anderer Sichtweisen und Prägungen. Ich finde, Theaterspielen ist Friedensarbeit, eine Empathieübung – das sollten wir alle von Kindesbeinen an tun und immer weiter üben. Ich spiele einen anderen und verstehe ihn dann vielleicht. Wie konnte es passieren, dass das jetzt verpönt ist? Kein Wunder, dass so wenig Leute sich für das Theater interessieren und immer weniger verstehen, warum man das subventionieren soll.

Wie kommt man an die Leute ran?

Wir müssen raus aus diesen Kästen. Wir sind in einer wirtschaftlichen Krise, es wird mit Unsummen aufgerüstet; da ist es bequem für Politiker, Geld für Soziales, Theater, und für Kultur überhaupt zu kürzen. Wenn der Staat und seine Politiker uns nichts mehr geben, weil sie meinen, dass wir nicht wichtig sind – die Botschaft ist deutlich zu hören – dann sind wir aber immer noch da, mit unseren Talenten, unserem Interesse, unserem Können. Theater kann doch nicht davon abhängig sein, ob der Betrieb in seiner bisherigen Form aufrechterhalten werden kann. Deshalb müssen wir nach Formen suchen, in denen wir weiterspielen können.

Wie wäre es mit einer Umschulung?

Ich war vor langer Zeit mit dem Berliner Ensemble in Kolumbien und habe Kollegen besucht. Da wurde ein Schauspieler auf freier Straße erschossen und die Truppe, natürlich eine freie Truppe, die ohne Förderung klarkommen musste, hat am selben Abend gespielt. Weil sie spielen mussten. Es war scheinbar doch so wichtig, dass sie, trotz begründeter Todesangst, spielten. In Zimmern oder Höfen oder Kellern. Das hat mich beeindruckt. Ich bin verwöhnt, aber ich halte es für möglich, dass wir weiterspielen, auch wenn der Hahn ganz zugedreht wird. Ich lass mir keine Angst machen. Vielleicht sollten wir erst mal damit anfangen, dass die Theater sich offensiver in die immer mehr verödenden öffentlichen Räume begeben, eben raus aus den Kästen.

Trolle hat auch einfach immer weitergemacht. Warum gehören seine Texte auf die Bühne?

Weil sie räumlich sind. Trolle schreibt einen Satz und findet dann Gedanken und Assoziationen und Brocken von Realität, die unbedingt dazugehören und nicht warten können; die müssen da alle irgendwie rein, am besten gleichzeitig. So dehnen sich die Sätze aus: aus Linien werden Kugeln, die atmen. Diese sprachliche Entfaltung ist an sich schon Theater. Man kann sich in diese Kugeln begeben und darin aufhalten, es öffnen sich immer mehr Türen. Das ist ziemlich einzigartig.

Ich fürchte, dass jetzt der eine oder andere denkt, dass das kompliziert ist. Haben Sie eine Gebrauchsanweisung für jemanden, der noch nie einen Satz von Trolle gelesen hat?

Man müsste erst einmal die Theaterleute für Trolle interessieren und ihnen klarmachen, dass man ihnen kein größeres Geschenk machen kann. Ich habe eine richtige Sehnsucht nach Trolle-Texten. Es ist ein großartiges Gefühl, diese Gedanken durch sich hindurchgehen zu lassen. In einer Sprache, die den Rhythmus des Herzens aufnimmt, es ist ein körperlicher Genuss, das zu sprechen und zu fühlen. Und das ist überhaupt nicht kompliziert, sondern eigentlich sehr einfach. Man braucht Interesse, Vertrauen, ein bisschen Training kann nicht schaden. Und wenn uns dann ein paar Denkmuskeln gewachsen sind, können wir sie bei anderer Gelegenheit gut gebrauchen.

Träumen lernen. Ein Trolle-Abend. Unter anderem mit Corinna Harfouch, Hermann Beyer, Jutta Wachowiak, Wera Herzberg, Alexander Khuon, Peter-René Lüdicke, Anja Schneider, Jürgen Kuttner und anderen. Am 15. November, 20 Uhr im Deutschen Theater, Karten im Ticketshop der Berliner Zeitung

Wie ist Ihre Meinung? Schreiben Sie uns! leser-blz@berlinerverlag.com

Empfehlungen aus dem BLZ-Ticketshop: