Ein Blick von außen kann erfrischen und auch lehrreich sein. Etwa ein Blick aus dem Ausland auf urdeutsche Phänomene. Wie ist das bei Rammstein? Wie sieht man sie in anderen Ländern? Zum Beispiel in den USA, wo sie einige Chart-Erfolge erzielten (allein das „Sehnsucht“-Album von 1997 verkaufte sich zwei Millionen Mal) und 2022 zuletzt auch wieder eine ausgedehnte Nordamerika-Tour spielten?

Auf der Website des deutschen Ablegers vom Rolling-Stone-Magazin ist nun ein Text zu lesen, der eine amerikanische Sicht auf die Berliner Band Rammstein schildert. Geschrieben hat ihn David Fricke, leitender Redakteur beim amerikanischen Rolling Stone, quasi dem Mutterschiff. Fricke ist dort ein Urgestein des Rock-Journalismus.

Besagter nun online auf deutsch publizierter Text über Rammstein stammt wohlgemerkt aus dem Jahr 2012. Allerdings wurde in den USA, anders als in Deutschland, 2023 kaum über die Anschuldigungen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann berichtet, die dieser stets bestritten hat. Insofern dürfte sich das offizielle Image von Rammstein in Amerika auch weniger verändert haben als in Deutschland.

Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.

Rammstein in den USA: Lindemann – einer, dem man besser nie Nein sagt

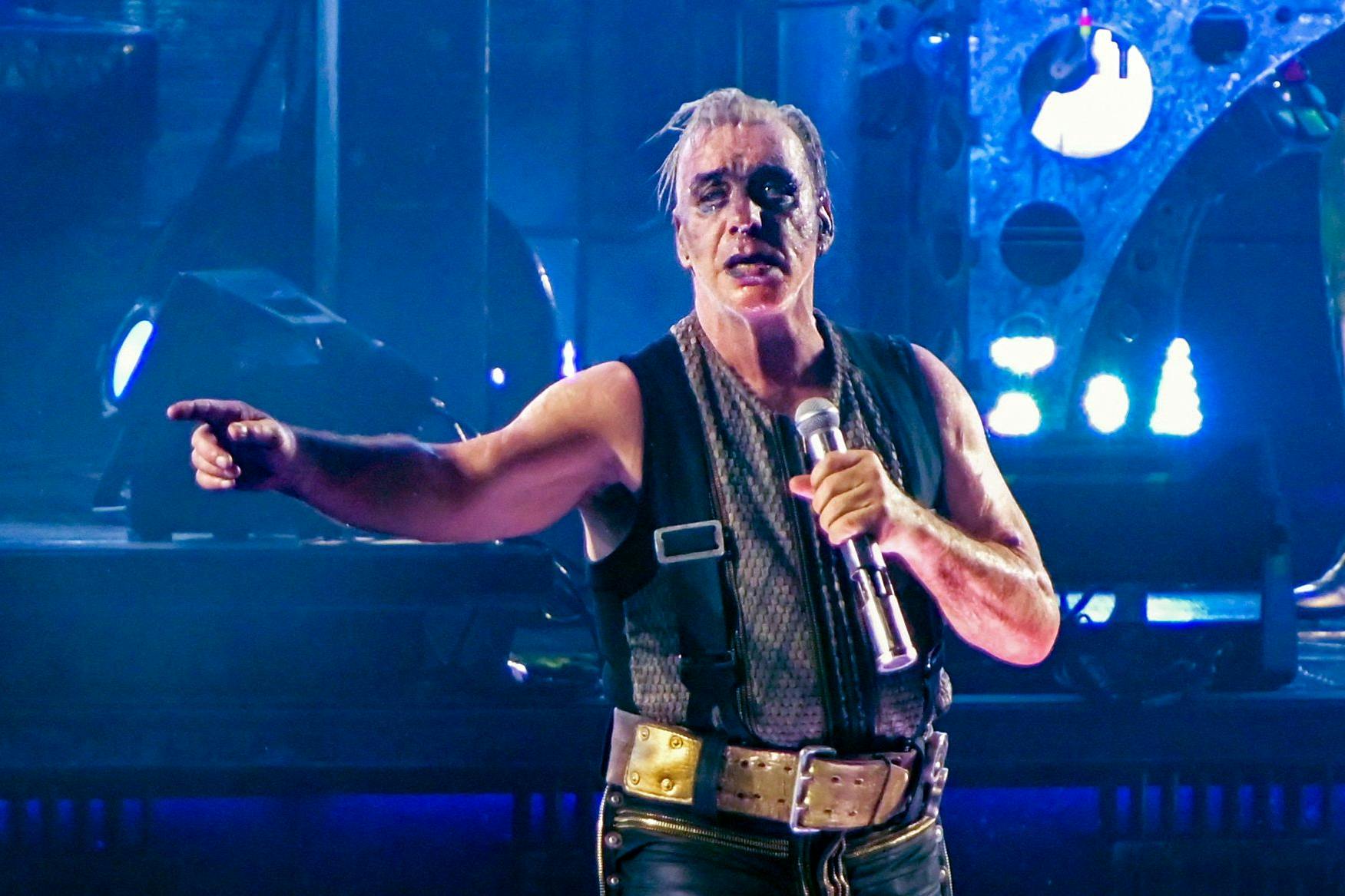

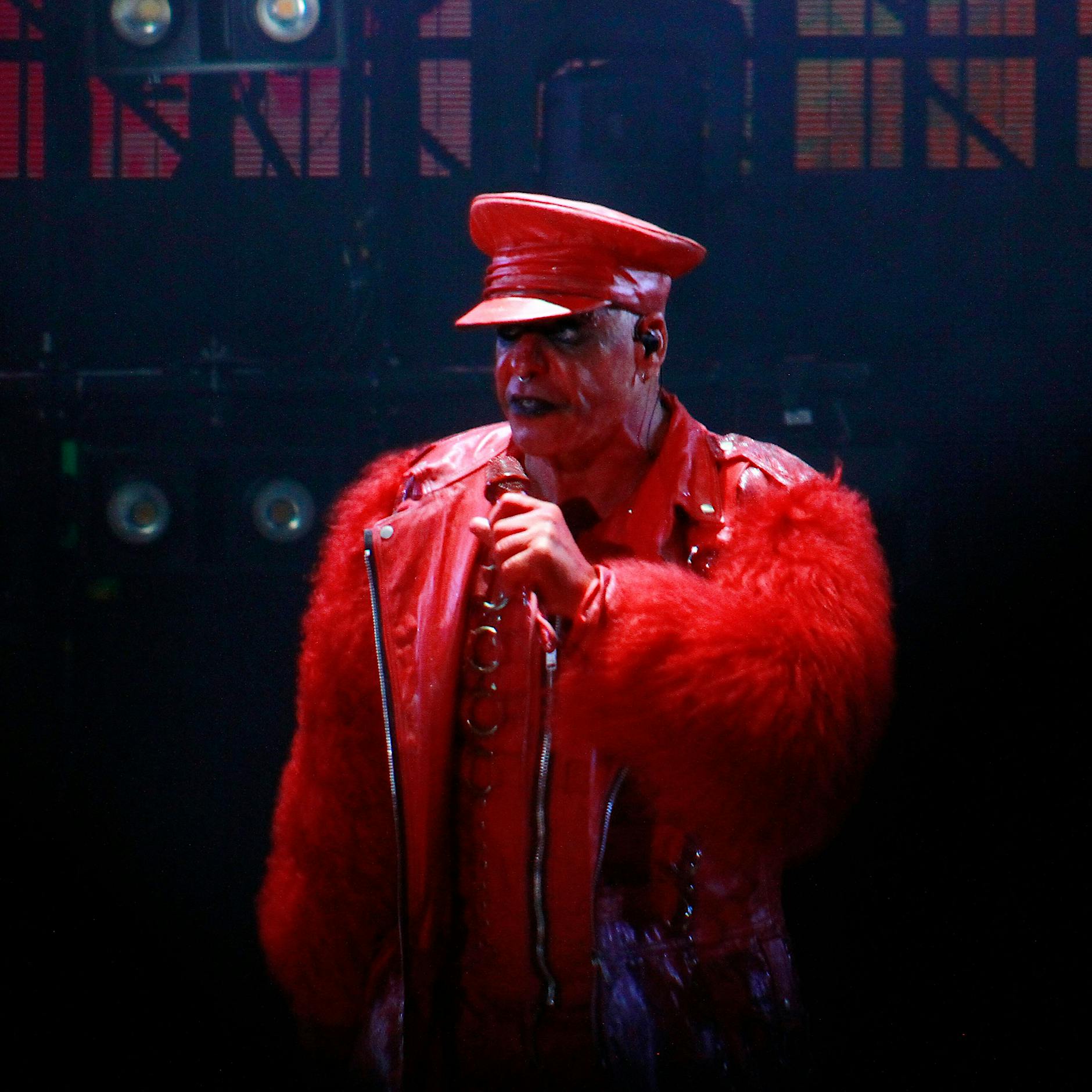

Fricke berichtet in seinem Text „Hölle, Marsch, Metal: Wie die Amerikaner Rammstein sehen“ von seinem ersten Rammstein-Konzert, 1999 in New York: „Der Gesang passte genial zum schneidigen Befehlston, der – für amerikanische Ohren zumindest – bei deutschen Texten fast unvermeidlich scheint. Sänger Till Lindemann ließ zwischen seinen grunzenden Urlauten zwar jede Melodik vermissen, wirkte mit seinem melodramatischen Auftreten aber gleichzeitig wie ein Opernsänger, ein Opernsänger aus der Klapsmühle – ein Mann, dem man besser nie nein sagen sollte.“ Der Auftritt habe insgesamt an eine Wagner-Oper erinnert, für die Nine Inch Nails als musikalische Begleitung verpflichtet wurden.

Pophistorisch stuft Fricke Rammstein zur Jahrtausendwende aus amerikanischer Sicht als „erfrischend unterhaltsamen Frontalangriff“ ein. Einen Wendepunkt sieht er 1996, als Rammstein auf dem Soundtrack zum Film „Lost Highway“ des kultisch verehrten Regisseurs David Lynch landeten. Sogar mit zwei Songs: Edits von „Rammstein“ und von „Heirate mich“. Ausgesucht vom frühen Rammstein-Fan Trent Reznor von den Nine Inch Nails.

Auf dem Soundtrack standen Rammstein Seite an Seite mit so unterschiedlichen Leuten wie David Bowie, Lou Reed, Smashing Pumpkins und Marilyn Manson. Für Rammstein damals ein Ritterschlag. Oder in den Worten von Fricke: „Für Rammstein war es das Gütesiegel ‚Cool‘ – und die Tür nach Amerika wurde weit aufgestoßen.“

Redakteur des Rolling Stone: „Medien stürzten sich auf Nazi-Assoziationen“

Wobei, laut Fricke, Rammstein zeitig wieder uncool wurden: „Der ‚Cool‘-Faktor sollte wieder schnell verblassen, nicht zuletzt ausgelöst durch den unerwarteten kommerziellen Erfolg (unerwartet, da es sich schließlich um deutsche Texte handelte). Die Medien interessierten sich natürlich nicht für die sublimen Rammstein-Botschaften, für die paranoiden Selbstzweifel und den Horror völliger Isolation (perfekt umgesetzt im frühen „Engel“), sondern stürzten sich auf ihren flamboyanten Auftritt und die unvermeidlichen Nazi-Assoziationen.“ Rammstein wurden, schreibt Fricke, das „Industrial-Metal-Äquivalent zu den Scorpions“.

Nicht wenige Menschen haben überhaupt nur aus einer Faszination für Rammstein heraus Deutsch gelernt. In den Nullerjahren hätten sich Rammstein eher rargemacht in den Vereinigten Staaten. Doch: „Als sie 2010 wieder aufkreuzten, waren die Arenen bis unters Dach gefüllt. Als sie im Dezember im Madison Square Garden spielten, grölte das Publikum sogar ihre Texte mit.“

Zwar bescheinigt Fricke Rammstein, dass sie auch in den USA mehr erreicht hätten als jede andere deutsche Band ihrer Generation. Insgesamt sieht David Fricke sie allerdings im Schatten anderer, früherer deutscher Bands, was ihren popkulturellen Einfluss angeht. Die wahren Legenden seien Can, Neu!, Guru Guru, Kraftwerk, Faust und die frühen Tangerine Dream. Frickes abschließendes Urteil über die Ost-Berliner: „In ihrem Metier gehören Rammstein sicher zu den besten, in jedem Fall zu den größten Bands. Doch: Sie sind nur Nachgeborene.“