Nicht weit vom Kurfürstendamm und der Schaubühne wohnt der Schriftsteller Peter Schneider in einer Erdgeschosswohnung. Von seinem Schreibtisch blickt er in den Garten. Das Unruhige und Dreckige von Berlin kann man hier vergessen. Doch Schneider kennt die Stadt sehr gut. Er gehörte zu den Wortführern der Studentenbewegung in der Zeit um 1968 in West-Berlin. Später, nach einer ganzen Reihe politischer Texte, ließ er auch mehrere Romane und Erzählungen hier spielen – „Der Mauerspringer“, „Paarungen“, „Eduards Heimkehr“ zum Beispiel. „Die Frau an der Bushaltestelle“, sein jüngstes Buch, ist wieder ein Berlin-Roman.

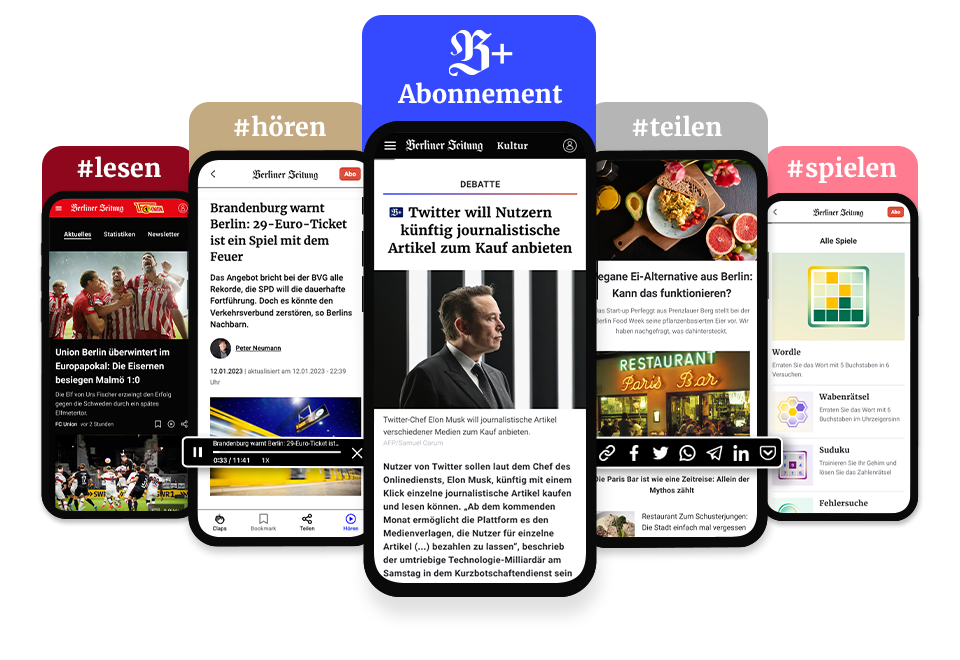

Mit einem Abo weiterlesen

- Zugriff auf alle B+ Inhalte

- Statt 9,99 € für 2,00 € je Monat lesen

- Jederzeit kündbar

Sie haben bereits ein B-Plus? Melden Sie sich an

Doch lieber Print? Hier geht's zum Abo Shop