Im Sommer 2022, dem Sommer der Documenta 15, erlebte Deutschland eine Art nationales High. Ich meine „national“ im geläufigen, eigentlich willkürlichen Sinn: Die deutsche Öffentlichkeit rückversicherte sich im Sprechen über die Documenta 15 einer nach 1945, nach dem historischen Bruch Holocaust, perforierten und langsam neu gebildeten Identität, die sie heute gern als glühendes Gegenstück dessen inszeniert, was Deutschland in den 12 (beziehungsweise 41) Jahren zuvor zweifellos auch war – und teils wohl noch immer ist: Land der Mittäter, Weggucker, Nichtsgewussthaber. Land der Antisemiten und Rassisten. Unsere Mütter, unsere Väter.

Gut, werden Sie vielleicht sagen. Wir Deutschen haben unsere Lektion aus der Geschichte eben gelernt und dies im Kontext der Documenta 15 bewiesen: durch harte Kritik antisemitischer Motive. Ja, könnte man sagen. Und nein. Denn so löblich und wichtig die Intention, Antisemitismus entgegenzuwirken, so sehr wirkte Letzteres im Fall der Documenta 15 oftmals performativ – und von deplatziertem Hochmut getragen. Die Debatte durchzog ein schriller Doppelklang aus Selbstverherrlichung und Selbstentlastung, der sich für viele Deutsche einfach verdächtig richtig anhörte.

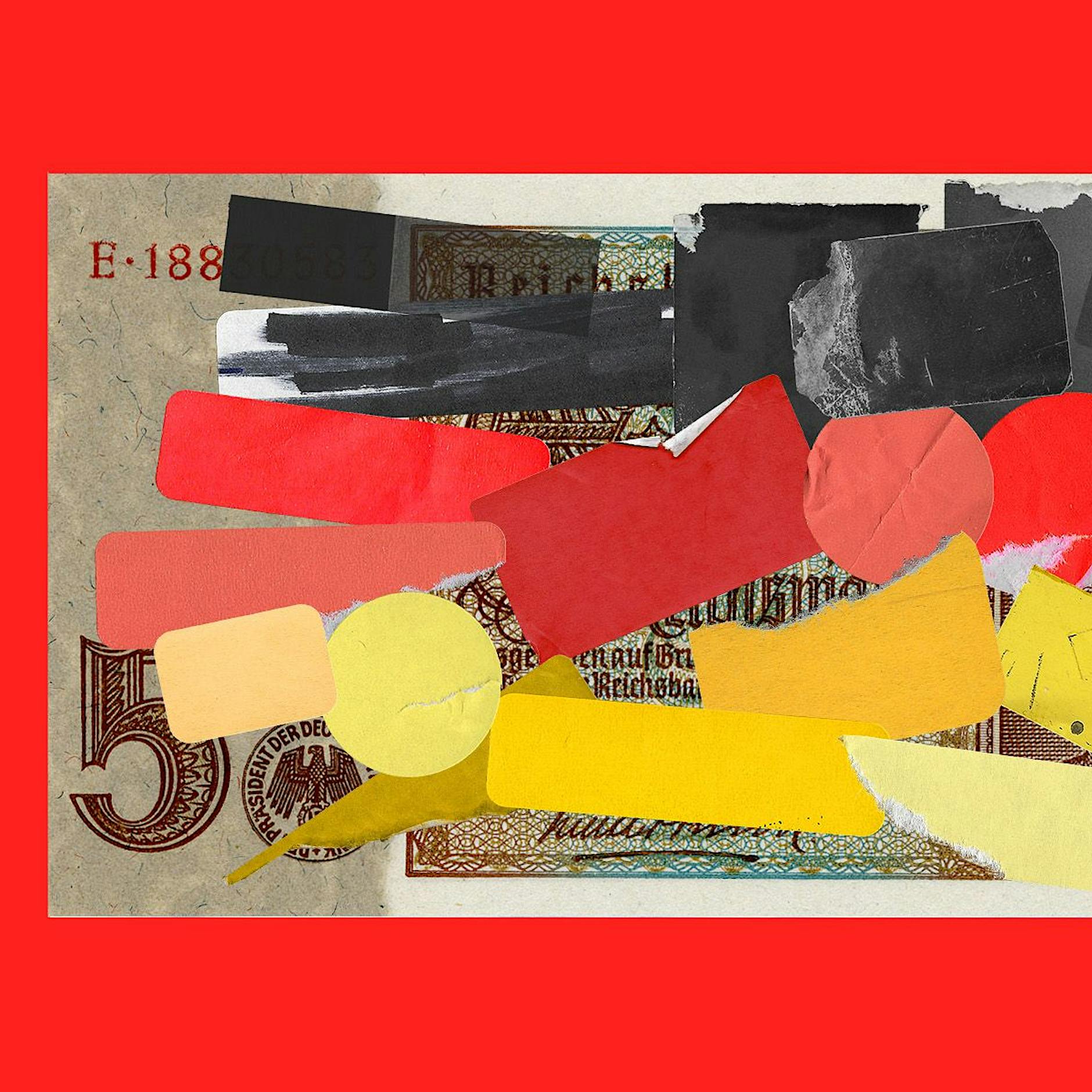

Um es glasklar zu sagen: Dass in Kassel Antisemitismus – etwa im Bild auf dem zur Eröffnung der Documenta 15 enthüllten Taring-Padi-Banner „People’s Justice“ – gezeigt wurde, war ein schwerer Fehler, ein Fehler, der vermeidbar gewesen wäre, den sowohl die Leitung als auch die Kurator:innen im Vorfeld hätten verhindern müssen. In den zahlreichen Kritiken der Kunstschau, die folgten, wurde jener Fehler allerdings immer wieder als ein rückwirkender „Beweis“ herangezogen, wonach auch die teils bizarren Anfangsvorwürfe gegen die Documenta 15 zutreffend gewesen seien.

So auch wie die teils frei erfundenen Vorwürfe gegen vereinzelte Kulturschaffende und -veranstaltungen im Jahr 2022 – etwa gegen die Autorin und anfängliche Documenta-Beraterin Emily Dische-Becker. Oder gegen die von ihr mitorganisierte HKW-Konferenz „Hijacking Memory“. Der tatsächliche Antisemitismus der Documenta 15 wurde in den Augen unsachlicher Kritiker:innen zum handfesten Indiz dafür, dass, wenn sogenannte BDS-Nähe vorliege, sprich: wenn BDS überhaupt kritisch diskutiert würde, dies quasi-automatisch zu Antisemitismus führe. Der Skandal von Kassel diente somit als Freibrief für eine teils offen rassistische, in Teilen auch von antisemitischen Untertönen gespickte Kampagne gegen Künstler:innen und Intellektuelle.

In der Kritik der Documenta manifestierte sich zudem eine doch auffällig unbedachte Koketterie deutscher Kritiker:innen mit der Idee des Fortlebens der eigenen, antisemitischen Vergangenheit in den gegenwärtigen Werken nicht deutscher Gäste. Man vermittelte jenen Gästen überdeutlich, und teils unter Vorspiegelung schlicht falscher Tatsachen, dass man eher bereit sei, sie auszuladen, anstatt sich einmal zu fragen – etwa in Form einer breiter angelegten Diskussion über die Nazivergangenheit derer, die die Documenta als Institution gegründet hatten –, was mit dem Gästezimmer, sprich mit Deutschland selbst, falsch ist.

Antisemitismus schien in der Argumentation unsachlicher Kritiker:innen eine Bruchlinie zu markieren: zwischen „guten Deutschen“ einerseits, die sich – offenbar uneinsichtig gegenüber der darin liegenden Anmaßung – aufgrund der Erfahrung, familiär in den Genozid an Juden verstrickt zu sein, als „zivilisiert“ behaupteten. Und auf der anderen Seite diejenigen, die demgegenüber als „unzivilisiert“ gezeichnet wurden. Weil, so die implizite Botschaft, sie schlicht noch nicht erkannt hatten, dass auch sie – zumindest potenziell – tief im Inneren völkermordende Antisemiten seien. In der Psychologie nennt man so etwas, ganz klar: Projektion.

Antisemitismus ist kein bloß deutsches Problem

Sicher, Antisemitismus ist kein nur deutsches Problem. Er findet sich in indonesischen wie in palästinensischen Gesellschaften. Es ist aber zweifellos auch kein bloß nach Deutschland „eingeladenes“ oder „importiertes“ Problem. Dafür muss man nicht erst zu den Morden von Halle zurückgehen. Von der AfD zu Hans-Georg Maaßens Rede von „Globalisten“ oder der heute immer virulenteren Idee einer „Unterwanderung“ öffentlicher Institutionen durch eine kleine, mächtige Gruppe Trans-Aktivist:innen – all diese Beispiele werten antisemitische Denkfiguren auf. Es sind Figuren, die als Chiffren einer vermeintlichen Weltverschwörung durchs kollektive Unbewusste wabern.

Auch in der Kunst ist man in Deutschland – ganz ohne Kurator:innen aus dem globalen Süden – mindestens fahrlässig, was Antisemitismus betrifft. Einen Steinwurf vom Friedichsplatz entfernt, im Kasseler Museum für Sepulkralkultur, etwa befand sich in den vergangenen Monaten in einer nicht zur Documenta 15 gehörenden Ausstellung eine Figur namens „Der Tod und der Jude“. Auf einem kleinen Textstück am Sockel der Figur wird der Mythos vom Jesusmord wiederholt. Im Juli dieses Sommers beschloss der Bundesgerichtshof richtungsweisend, dass die antisemitische Schmähplastik an einer Wittenberger Kirche nicht entfernt werden muss. Derartige Plastiken hängen seit Jahrhunderten unkommentiert an Kirchenfassaden zahlreicher deutscher Städte.

Wie Gürsoy Doğtaş im August zeigte, enthielt auch die online einsehbare Collection der Staatlichen Kunstsammlung Dresden bis kurz vor Erscheinen seines Texts zum Thema in der Süddeutschen Zeitung mehrere unkommentierte und sehr offensichtlich antisemitische Darstellungen von Zeichnungen, Puppen und Texten deutscher Künstler des 20. Jahrhunderts wie etwa Harro Siegel, Josef Hagenbarth oder Herrmann Schultze. Es ist nicht ohne einen gewissen Nachgeschmack, dass Marion Ackermann – SPK-Generaldirektorin, die auch jene Online-Sammlung verantwortet – später als Mitglied des Expertengremiums benannt wurde, das die Documenta 15 bei der Aufarbeitung der Antisemitismus-Vorwürfe beriet. Und ihr in einem abschließenden Bericht eine „antisemitische Stimmung“ attestierte.

Man könnte noch weiter gehen. Man könnte etwa fragen, weshalb die Milliardärin und Kunstsammlerin Julia Stoschek, die vor allem zeitgenössische – darunter queere, jüdische und progressive – Videokünstler:innen sammelt, das NS-Erbe ihres Urgroßvaters Max Brose keineswegs nur passiv übergeht, sondern es auch aktiv gegen Kritik abschirmt – etwa in Form einer Abmahnung der Berliner Zeitung aufgrund einer spezifischen Formulierung in der Übersetzung eines Textes des Autors David de Jong, in welchem er die mangelnde Transparenz kritisierte, was die NS-Verstrickungen einiger der reichsten Familien ihrer Erben – inklusive Stoschek – in Deutschland betrifft.

Der Fall Brose sorgt seit Jahren für Schlagzeilen, seit 2015 auf starken Druck des Brose-Chefs Michael Stoschek durchgesetzt wurde, dass die ehemalige Von-Schultes-Straße in die Max-Brose-Straße umbenannt werden solle. Michael Stoschek bezeichnete Brose als rehabilitiert. In der Diskussion zog er Parallelen zu Oskar Schindler. Sein Großvater sei ein Vorbild gewesen. Die Firma Brose, zeigte de Jong, hatte zudem eine Publikation bei einem Historiker in Auftrag gegeben, die wegen fehlender Fußnoten und „einer eher rosigen Darstellung“ Broses in der NS-Zeit in die Kritik geraten war. In einem im Juni erschienenen Spiegel-Interview schien Julia Stoschek das Erbe ihres Urgroßvaters zu verteidigen.

Um Antisemitismus geht es im Fall Stoschek zwar nicht, zumindest nicht direkt. Durchaus aber um unkritischen Umgang mit historischer Verantwortung im Kunstbetrieb. Einige Personen hatten in den letzten Jahren darauf hingewiesen, etwa der Künstler Leon Kahane, die Kulturschaffenden Moshtari Hilal und Sinthujan Varatharajah, auch Jan Böhmermann. Die einzige Person, die den Zusammenhang im Kontext der Documenta-Diskussion in diesem Jahr in Deutschland öffentlich verhandelte, war die Künstlerin Hito Steyerl. Kurz nach de Jongs Text kaufte sie ihr bis dato in Stoscheks Sammlung befindliches Werk zurück. Und zog zeitgleich ihr Kunstwerk auf der Documenta 15 ab.

Was ist auf der Documenta 15 eigentlich passiert?

Antisemitismus ist ein sehr ernst zu nehmendes Problem. Juden werden in Deutschland 2022 immer wieder öffentlich angegangen, allein weil sie sich als Juden erkennbar zeigen. Jüdinnen werden – online wie offline – aggressiv aufgefordert, sich zu israelischer Politik zu positionieren, allein weil sie Jüdinnen sind. All das ist das Teil einer bestürzenden Entwicklung. Dass auch Befürchtungen des Zentralrats in Deutschland ernst genommen werden sollten, sollte eigentlich außer Zweifel stehen. Zugleich ist der Resonanzraum, in dem die Debatte um die Documenta 15 ihren eigentümlichen Sound entfaltete, eine Gesellschaft, die sich seit Jahrzehnten pluralisiert und in jüngerer Zeit versucht, für de-koloniale Anliegen rezeptiver zu werden.

Demgegenüber steht – wohl nicht ganz zufällig parallel zum racial reckoning durch #BlackLivesMatter, dessen Strahlkraft auch in Deutschland Debatten über koloniale Verstrickungen und strukturellen Rassismus auf den Plan rief – eine immer strenger auftretende Defensive, die derartigen Perspektiven rigoros begegnet. So gründete sich die anfängliche Kritik an der Documenta etwa in erster Linie darauf, dass Ruangrupa Vertreter:innen eines in Ramallah ansässigen Kulturzentrums nach Kassel eingeladen hatten, das nach Khalil al-Sakakini benannt war. Al-Sakakini war arabischer Nationalist und Pädagoge und äußerte sich an vereinzelten Stellen in Tagebüchern begeistert zu Adolf Hitler. Dass er, wie der Historiker Tom Segev zeigte, zur Mandatszeit in Palästina etwa auch jüdische Schüler hatte, schien Kritiker:innen kaum zu interessieren.

Ein zweiter Vorwurf bezog sich auf den palästinensischen Kurator Yazan Khalili, dem etwa vorgehalten wurde, dass er den Vorwurf der Apartheid an Israel zur Gestaltung seines Kunstwerks „Apartheid Monochromes (2017)“ nutze. Dass jener Vorwurf heute auch von zahlreichen Menschenrechtsorganisationen erhoben wird, fand in diesem Kontext ebenfalls keine Erwähnung. „Aufgedeckt“ hatte dies das sogenannte Bündnis gegen Antisemitismus Kassel – ein Blog, der durch psychologisch durchschaubare Überidentifikation mit Israel und rassistische Polemiken hervortritt. Überregionale Medienhäuser wie Die Zeit hatten die Vorwürfe unkritisch übernommen.

Die Räume, in denen das Kollektiv The Question of Funding ihre Ausstellung vorbereitete, waren Ende Mai von unbekannten Angreifern mit kryptischen Drohungen verunstaltet worden. Die Zahl 187, die als Mord-Code lesbar ist, wurde an die Wände der Ausstellung gesprayt. Wenige Wochen nach der Eröffnung cancelte The Question of Funding ihr Programm und verließ die Stadt Kassel. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung betonte Khalili, er und seine Familie fühlten sich in Deutschland bedroht. Von Antisemitismus grenzte er sich ausdrücklich ab.

Was im Zuge der Eröffnung der Ausstellung Anfang Juni folgte, war – wie Eyal Weizman das treffend nannte – eine „Implosion in Zeitlupe“. Das Transparent „People’s Justice“ von Taring Padi, das neben rassistischen Darstellungen auch mindestens eine antisemitische Figur zeigte, wurde verdeckt und letztlich abgebaut. Sabine Schormann trat als Leiterin der Documenta 15 zurück. Deutsche Zeitungen feierten in abschätziger Triumphal-Haltung die „Niederlage des Postkolonialismus“ und forderten eine vorschnelle Schließung der Ausstellung. In der FAZ unterstellte man gleich dem gesamten postkolonialen Denken ein „problematisches Verhältnis zum Holocaust, zu den Juden im Allgemeinen und zum Staat Israel“. Letzteres Verhältnis, so hieß es, sei nicht weniger als eine der Grundlagen des Postkolonialismus. Woher, fragte man sich, kommt dieses Begehren – fernab wissenschaftlicher Fakten –, vermeintlich unversöhnliche Gräben durch solche Behauptungen aufzureißen, minoritäre Positionen gegeneinander auszuspielen? Was steht hinter dieser Art polemischem Nullsummendenken?

Die AfD schien in einer Sitzung im Juli im Bundestagsausschuss für Kultur und Medien, auf der neben Kulturstaatsministerin Claudia Roth auch Vertreter:innen von Ruangrupa, des Zentralrats der Juden und aller parlamentarisch vertretenen Parteien teilnahmen, letztlich das auszusprechen, was viele unsachliche Kritiker:innen vorab indirekt bereits vorformuliert hatten. Die Fraktion forderte, Postkolonialismus dürfe nicht zum Maßstab deutscher Erinnerungskultur werden. Im Bundestag legte sie einen entsprechenden Antrag vor. Es sollten demnach in Zukunft auch keine Bundesmittel für Forschungsvorhaben im kulturellen oder im Bildungsbereich bereitgestellt werden, „die postkolonialistische Ideologiegehalte zu vermitteln suchen“. Formuliert wurde all das – wenig überraschend – im Namen des Kampfes gegen Antisemitismus.

Neue Fälle schienen die Kritik der Documenta 15 zu stärken

Die Fälle von vermeintlichem oder faktischem Antisemitismus, die in den darauffolgenden Wochen die Berichterstattung über die Documenta 15 bestimmten, schienen die bestehenden Kritiken an der Ausstellung nur noch weiter zu zementieren. Eine Karikatur, die in einer Ausgabe der Zeitschriftenreihe „Présence des Femmes“ des Kollektivs Archives des luttes des femmes en Algérie in Kassel ausgestellt war, zeigte etwa eine Figur eines israelischen Soldaten mit Hakennase. Wieder schien ein Bild – in diesem Fall die archivierte Karikatur – sich antisemitischer Bildsprache zu bedienen. Der Versuch, die Documenta 15 gegenüber ihren unsachlichen Kritiker:innen in Schutz zu nehmen, schien immer schwerer zu fallen.

Demgegenüber wirkte die Einschätzung des Expertengremiums, wonach es sich etwa bei der Bildserie „Guernica Gaza“ des palästinensischen Künstlers Mohammed Al Hawajri um ein antisemitisches Werk handle, keineswegs schlüssig. „Guernica Gaza“ zeigt Bombeneinschläge. Der bloße Verdacht eines im Titel angedeuteten Vergleichs der in Picassos Werk „Guernica“ abstrakt dargestellten NS-Bombardierung mit den israelischen Luftangriffen auf Gaza überwog in der Analyse des Gremiums offenbar dem ja nachvollziehbaren Versuch Al Hawajris, Kriegserfahrungen künstlerisch zu verarbeiten und sich im Titel der quasi-universellen Anti-Kriegs-Botschaft Picassos zu bedienen. Man fragt sich: Wäre der gleiche Vorwurf gegenüber einem ukrainischen Künstler erhoben worden, hätte er sein Werk „Guernica Odessa“ genannt – sich also auf ähnliche Weise Picassos „Guernica“ bedient? In Deutschland, wo Vergleiche zwischen Putin und Hitler seit diesem Frühjahr journalistischer Alltag sind, scheint Letzteres sehr unwahrscheinlich.

Die Einschätzung des Gremiums, dass auf der ganzen Documenta 15 insgesamt eine „antizionistische, antisemitische und israelfeindliche Stimmung“ herrsche, wirkte in ihrer einseitigen Fokussierung auf den israelisch-palästinensischen Kontext von der tendenziösen Berichterstattung der letzten Monate geprägt und begründungsbedürftig.

Die Debatte verhandelte viel mehr als nur die Documenta 15

Vielleicht ist der verengte Fokus des Gremiums, wie überhaupt die emotionale Wucht der Diskussion um die Documenta 15, auch darauf zurückzuführen, dass sie, wenngleich indirekt, einige der erbittertsten erinnerungs- und kulturpolitischen Debatten unserer Zeit im Subtext stets mitverhandelte: Debatten nach den Bedingungen des Vergleichs oder der Verschränkung der Erinnerung an den Holocaust mit der Erinnerung an den Kolonialismus. Debatten um die Frage, ob oder inwiefern Antisemitismus und Rassismus, trotz ihrer offensichtlichen Unterschiede, sich auch ähneln und – zumindest in den Augen derer, die hassen – wechselseitig verstärken. Bezeichnenderweise wurden stattdessen immer wieder kaum überbrückbar wirkende „Opferkonkurrenzen“ beschworen, jüdische und palästinensische oder indonesische Stimmen gegeneinander ausgespielt; etwa in Form der heute widerlegten Behauptung der Zeitung Die Welt, auf der Documenta 15 seien jüdische oder israelische Künstler:innen nicht vertreten gewesen.

Was in den Debatten zur Documenta 15 zweifellos auch mitschwang, war die Frage, ob und inwiefern der Vorwurf des Antisemitismus in vergangenen Jahren von rechts instrumentalisiert und somit womöglich verwässert wurde. Sowie die in diesem Kontext kaum vermeidbare Frage nach den Grenzen legitimer Kritik israelischer Besatzungspolitik – sowie der BDS-Resolution des Bundestags. Und ihrer definitorischen Grundlage: die wissenschaftlich keineswegs unumstrittene, für den deutschen Kontext (und das Expertengremium zur Documenta 15) allerdings tonangebende IHRA-Definition des Antisemitismus. Durch deren großzügige Ausweitung dessen, was unter israelbezogenen Antisemitismus fällt, lassen sich – in Verkennung vieler palästinensischer und auch linker, jüdischer Perspektiven – auch unverdächtige Akteure, etwa der palästinensischen und israelischen Zivilgesellschaft, als „antisemitisch“ ausweisen.

Im Bundestagsausschuss für Kultur und Medien zur Documenta 15 suggerierte Daniel Botman, die BDS-Resolution müsse konsequenter angewendet werden. Auch die CDU/CSU-Fraktion forderte in einem entsprechenden Antrag, man müsse die BDS-Resolution nun „aktiv umsetzen“. Beobachtende erkannten hierin einen Vorstoß, jener rechtlich nicht bindenden Willensbekundung nun doch den Status eines Gesetzes zu verleihen. Man muss die BDS-Kampagne nicht unterstützen, kann ihr durchaus auch kritisch gegenüberstehen, und dennoch erkennen, dass so ein Vorstoß einen deutlichen Einschnitt in die Meinungsfreiheit markieren würden. Und McCarthy’eske Kampagnen der vergangenen Jahre – etwa gegen Personen wie Achille Mbembe, Peter Schäfer, Nemi El-Hassan oder Emily Dische-Becker – zu einer peinlichen Alltagsrealität werden ließe.

Kunst kann eine Bühne für mehr sein

Dass mit der Documenta 15 eine Kunstausstellung die Bühne jener Debatten bildete, die in den letzten Jahren vor allem in der Wissenschaft und im Journalismus ausgetragen worden waren, ist in mehreren Hinsichten bemerkenswert. Immerhin: Kunst ist ein Ort, der eine Vorahnung auf Bruchhaftes, Ephemeres geben kann, wie ein Wort, das einem gerade noch auf den Lippen lag, aber nur noch schwer zu greifen oder erinnern ist. Es ist unter anderem auch diese Dichotomie – zwischen Ephemerem und einem auf spröden Maximalismus angewiesenen Markt –, was Kunst zu einem so schrillen, in vielen Hinsichten faszinierenden, aber auch elitären Bereich macht.

Das Kurator:innen-Kollektiv Ruangrupa und die zig Sub-Kollektive der Documenta 15 waren auch deshalb in Kassel angetreten, um zu versuchen, dieses System neu zu denken. Das Organisationsprinzip der Ausstellung empowerte Teilnehmende, schneeballhaft – man möchte sagen, rhizomatisch – Mitkuratierende zu rekrutieren, mit dem Ergebnis, dass letztlich um die 1500 Personen mitwirkten. Diese Praxis spiegelte sich unter anderem auch in partizipativen Verkaufsmodellen. Die Documenta sollte zu einem Inkubator werden, der Räume für Perspektiven jenseits der schwülstigen Monumentalität des Kunstmarkts eröffnet. Ein Ort, der – zumindest potenziell – anregt, Fragen sozialer Kritik und ästhetischer Dissonanz neu auszuhandeln. Dass all das in den deutschen Debatten letztlich kaum diskutiert wurde, hat seitens der beteiligten Kollektive zu einem Maß an Frustration geführt, von dem ihr jüngstes, am 10. September veröffentlichtes Statement ein ausdrucksstarkes Zeugnis abgibt.

Andere Player der deutschen Kunstwelt kommen einfacher davon

Es ist nicht ohne Ironie, dass manch andere Personen der deutschen Kunstwelt in den vergangenen Wochen vergleichsweise weniger stark in die Kritik gerieten. Etwa der Stargalerist Johann König, für den offenbar ganz andere Grenzen durcheinander gerieten: etwa die zwischen Flirt und Gespräch, zwischen Zuneigung und Ablehnung. Einer Zeit-Recherche zufolge, die vor knapp drei Wochen erschien, beschuldigten mehrere Frauen König, der Galeriestandorte in Berlin, Seoul und Wien betreibt, übergriffige Kommentare und Berührungen gemacht zu haben. Eine Frau warf ihm vor, sie übergriffig geküsst zu haben. Der Zeit zufolge waren die Vorwürfe auch deshalb nicht öffentlich gemacht worden, weil die Frauen aus Angst vor juristischen Vergeltungsmaßnahmen zunächst keine Anzeige erstatten wollten.

Der Kunst-Popstar König, dessen Autobiografie „Der blinde Galerist“ heißt, und bekannt dafür ist, auf Teilen oder Veröffentlichen genannter Vorwürfe sehr klagefreudig zu reagieren, inszeniert sich gern als geniegetriebenes Wunderkind, als kaum sehender Vorher-Seher von Markttrends und Talenten. Auf Instagram, wo König mit über 100.000 Followern eine kaum zu ignorierende Größe darstellt, kann man ihm (sofern man nicht geblockt ist) zusehen, wie er Kunst vorstellt oder via Stories von großen Messen berichtet.

In Königs zuletzt für die Berliner Zeitung verfasster Stellungnahme, die auf die Zeit-Recherche reagierte, schien er ein gewisses Fehlverhalten zwar einzugestehen: „Sollte ich durch mein Verhalten jemandem in der beschriebenen Form zu nah gekommen sein, ist mir das sehr unangenehm, bedauere ich das zutiefst und möchte ich mich in aller Form entschuldigen.“ Gleichzeitig bestand er darauf: Die Vorfälle des Zeit-Textes hätten nicht in der dort beschriebenen Form stattgefunden. Er könne sich vorstellen, dass seine „ausschweifende und impulsive Art zu feiern, zu tanzen und zu sprechen, die Kombination aus Party oder Nachtclubatmosphäre, überfüllten Räumen, Alkohol, Dunkelheit, meinem schlechten Sehen“ dazu geführt haben könnten, „dass sich Frauen oder auch Männer“ von ihm bedrängt gefühlt hätten. Er habe jedoch nie eine Zurückweisung oder ein Nein nicht akzeptiert.

Königs Hinweis auf die eigene Sehschwäche wirkte in diesem Kontext infam – als wolle er die Vorwürfe durch seine Sehbehinderung abwiegeln. Ähnlich der Hinweis, dass sich auch Männer bedrängt gefühlt haben könnten, wenngleich die Vorwürfe ja nur von Frauen erhoben worden waren. Königs Stellungnahme machte nicht den Eindruck einer aufrichtigen Entschuldigung, mehr den eines späten Versuchs, sich gegenüber schon sehr lange im Raum stehenden Vorwürfen einer Verantwortung zu entziehen. Keine:r der 47 von König repräsentierten Künstler:innen – darunter etablierte Namen wie Katharina Grosse, Erwin Wurm oder Alicia Kwade – haben bislang öffentlich auf die Vorwürfe reagiert. Auch auf der Berlin Art Week schien bis zuletzt alles beim Alten zu sein.

Was würde Verantwortung-Übernehmen in der Kunstwelt bedeuten? Für Johann König sicher mehr als eine defensiv wirkende Stellungnahme auf eine derart tiefschürfende Recherche. Julia Stoschek müsste eigentlich nicht viel tun, um sich ehrlich zu machen. Ein transparenterer Umgang mit der eigenen Familiengeschichte allein würde ihr Einstehen für Werte, die viele Werke ihrer Ausstellungen transportieren, aufrichtiger und stimmiger wirken lassen. Ruangrupa haben durchaus versucht, Verantwortung zu übernehmen – in Form einer klaren, wenn auch späten Entschuldigung.