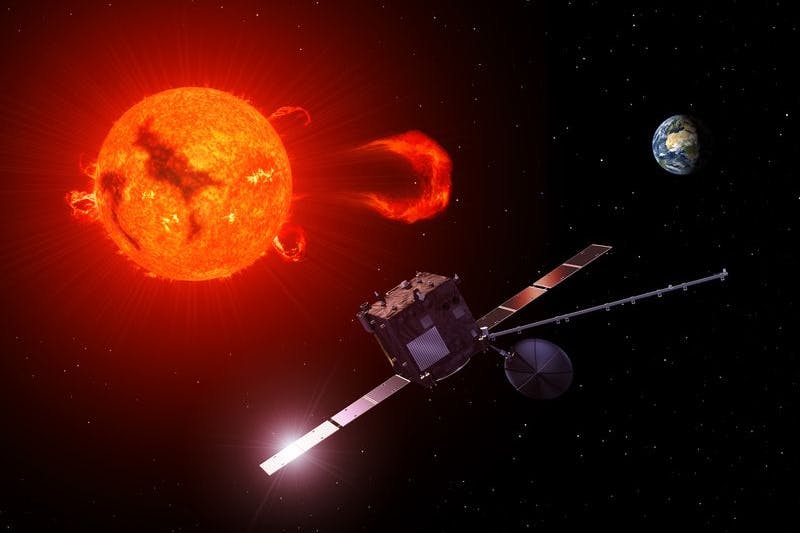

Nach einem Sonnensturm waren vor einiger Zeit auch im Norden Deutschlands Polarlichter zu sehen. Solche Erscheinungen bieten einen faszinierenden Anblick. Doch die ihnen zugrunde liegenden Sonneneruptionen können auf der Erde auch Schäden anrichten, großflächige Stromausfälle zur Folge haben und Satelliten zerstören, die für Navigation und Kommunikation wichtig sind.

Auch indirekte Effekte seien möglich, „etwa beim extrem genauen Satelliten-Zeitsignal, das in der Medizintechnik oder beim ultraschnellen Börsenhandel verwendet wird“, wie Jens Berdermann vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Neustrelitz sagt. Die möglichen Störungen seien sehr vielfältig.

Anzahl und Stärke solcher Ereignisse hängen von der Aktivität der Sonne ab – die sich innerhalb eines Zyklus von etwa elf Jahren gerade wieder auf ein Maximum zubewegt. Dieses könnte in den Jahren 2024 bis 2026 erreicht werden. Das Weltraumwetter vorherzusagen, das vor allem auf Strahlung, Teilchen und magnetisiertes Plasma der Sonne zurückgeht, dürfte deshalb in der kommenden Zeit immer wichtiger werden. Doch Prognosen sind erheblich schwerer als beim Wetter auf der Erde.

Temperaturunterschiede von 6000 bis 15 Millionen Grad

Trotz des wissenschaftlichen Fortschritts und großer Datenmengen ist Forschern zufolge noch vergleichsweise wenig über unser Zentralgestirn bekannt. „Wir wissen beispielsweise nicht, warum die Temperaturen in und auf der Sonne so verteilt sind, wie wir sie modellieren und messen“, sagt Svetlana Berdyugina vom Leibniz-Institut für Sonnenphysik in Freiburg. Im Zentrum herrschen demnach etwa 15 Millionen Grad, auf der Sonnenoberfläche nur knapp 6000 Grad, während die Sonnenatmosphäre, auch Korona genannt, bis zu zwei Millionen Grad heiß sein kann.

Berdyuginas zentrales Forschungsthema ist das Magnetfeld der Sonne und anderer Sterne. Lokale Änderungen im starken Magnetfeld der Sonne sind der Grund, aus dem bei Sonneneruptionen Strahlung und geladene Teilchen ins Weltall geschleudert werden. Während das Magnetfeld der Erde recht sanfte Übergänge zwischen den magnetischen Polen und dem Äquator aufweist, ist das Sonnenmagnetfeld deutlich komplexer.

Zum einen liegt das an der Konvektion, also Umwälzungen des heißen Plasmas in der Sonne. Zum anderen drehen sich verschiedene Bereiche des heißen Gasballs unterschiedlich schnell um die eigene Achse: Am Äquator ist die volle Umdrehung nach etwa 25 Tagen vollzogen, in der Nähe der Pole dauert sie rund 31 Tage. Auch rotieren tiefere Schichten je nach Breitengrad schneller oder langsamer als die Oberfläche. Dies führt zu turbulenten Verwirbelungen des Sonnenmagnetfeldes.

Carrington-Ereignis erzeugte Funken in Büros und Polarlichter auf Hawaii

„Es ist sehr schwer, die Veränderungen im Sonnenmagnetfeld zu simulieren, denn man braucht dafür große Rechenkapazitäten“, sagt Svetlana Berdyugina. Für eine Simulation der kompletten Sonne reichten die Rechenkapazitäten bei weitem nicht aus. Deshalb müsse man Abschnitte der Sonne so simulieren, dass sich sinnvolle Aussagen treffen lassen. Die Forscherin wagt keine Prognose, wann Sonnenstürme verlässlich vorausgesagt werden können. Vielleicht müsse man auch vorhandene Daten mithilfe Künstlicher Intelligenz nach Mustern durchsuchen, um Vorboten für Sonnenstürme zu finden.

Wichtig wäre eine frühe Vorhersage unter anderem, um zumindest einen Teil der anfälligen Infrastruktur rechtzeitig schützen zu können. In den vergangenen Jahrzehnten hat die Sonne ihr zerstörerisches Potenzial nie in vollem Ausmaß gezeigt – erahnen lässt es sich aber anhand der Folgen des sogenannten Carrington-Ereignisses. „Das Carrington-Ereignis war etwa dreimal so stark wie die 30 stärksten Sonnenstürme, die wir seit 1932 aufgezeichnet haben“, sagt Volker Bothmer, Astrophysiker an der Universität Göttingen.

Anfang September 1859 spielten in Nordeuropa und Nordamerika die Telegrafen verrückt: Die Bediensteten erhielten elektrische Schläge, wenn sie sie berührten. In einigen Büros sprühten Funken aus dem Gerät und entzündeten Papier, auf dem die Telegramme notiert wurden. Selbst nach dem Ausschalten der Telegrafen waren sie noch so geladen, dass Telegramme versendet werden konnten. Die Vorkommnisse lösten Angst und Entsetzen aus. Außerdem waren Polarlichter, die üblicherweise nur in der Nord- oder Südpolregion auftauchen, plötzlich selbst in den Tropen zu sehen, etwa auf den Bahamas, Hawaii und Jamaika.

Schnellste Sonnenstürme erreichen Erde in weniger als einem Tag

Zuvor, am 1. September 1859, hatte der englische Astronom Richard Carrington zwei helle Lichtblitze auf der Sonne entdeckt, als er ihr Teleskopbild auf einen Schirm warf, um Sonnenflecken abzuzeichnen. Damals wusste noch niemand, dass alle Ereignisse auf eine Ursache zurückzuführen waren: den stärksten bisher von Menschen erfassten Sonnensturm. „Wenn man bedenkt, wie viele elektrische Geräte es mittlerweile gibt, dann kann man sich halbwegs vorstellen, was ein Carrington-Ereignis heute auslösen würde“, sagt der DLR-Wissenschaftler Jens Berdermann.

Was genau passiert bei Ausbrüchen der Sonne? Wenn die sonnenmagnetischen Feldlinien aufbrechen, entweichen zunächst hochenergetische Teilchen, vor allem Protonen. Einige sind mit rund 15 Prozent der Lichtgeschwindigkeit unterwegs und erreichen die Erde nach etwa einer Stunde. Da der Ausbruch in der Sonnenkorona stattfindet, prallt ein anderer Teil der Teilchen auf die Sonnenoberfläche und gibt dabei Röntgenstrahlung ab – Röntgenblitz oder Flare genannt. Diese Strahlung verbreitet sich mit Lichtgeschwindigkeit und erreicht die Erde nach etwa acht Minuten.

Eine wichtige gelegentliche Folge einer Sonneneruption ist zudem der sogenannte koronale Massenauswurf, der aus Elektronen, Protonen und Atomkernen besteht. Er kann Geschwindigkeiten von über 2000 Kilometer pro Sekunde erreichen und kommt in der Regel nach ein bis zwei Tagen an der Erde an. Die schnellsten Sonnenstürme erreichen die Erde sogar in weniger als einem Tag, beim Carrington-Ereignis zum Beispiel waren es 17 Stunden.

Forscher empfehlen Aufbau eines nationalen Weltraumwetterzentrums

Das Plasma ist hauptsächlich für Auswirkungen von Sonnenstürmen verantwortlich: Weil die Bestandteile elektrisch geladen sind, wechselwirken sie mit dem Erdmagnetfeld und stauchen es quasi zusammen. Durch magnetische Kurzschlüsse im Schweif des Erdmagnetfeldes werden Teilchenströme in Polarregionen erzeugt, die die Luftteilchen zum Leuchten anregen, was als Polarlicht sichtbar wird. Die Störung des Erdmagnetfeldes bringt zudem einen geomagnetisch induzierten Strom in langen Leitungen hervor. Zwar sind die Stärken der dabei entstehenden elektrischen Felder erheblich geringer als die lokalen Felder bei einem Blitzeinschlag. Doch über die Länge einer Überlandleitung oder einer Pipeline können sich hohe Spannungen aufbauen und starke Ströme fließen, die Transformatoren zerstören und zu Stromausfällen führen.

Des Weiteren heizt das Plasma die obere Atmosphäre auf, die sich bis zu den Umlaufbahnen von Satelliten ausdehnt und sie durch die erhöhte Reibung abbremst. Bahnkorrekturen sind notwendig. Betreiber können aber auch die Kontrolle über ihre Satelliten verlieren, die schließlich abstürzen. Auch kleinere Störungen können schon Auswirkungen haben: Bei der Satellitennavigation bestimmt das Gerät am Boden seinen Ort anhand der Laufzeiten mehrerer Satellitensignale. Wenn sich die Bahnen der Satelliten auch nur leicht ändern oder Signale in der Ionosphäre verzögert werden, hat das Folgen für die Genauigkeit der Ortsbestimmung.

Gänzlich hilflos ist die Menschheit aber nicht: Da der Röntgenblitz und die hochenergetischen Teilchen die Erde deutlich früher erreichen als die Plasmawolke eines koronalen Massenauswurfs, kann zumindest mit etwas Vorlauf vor dem Eintreffen einer solchen Wolke gewarnt werden. Doch Verbesserungen sind notwendig. So haben Forscher wie Jens Berdermann, Volker Bothmer und andere 2022 in einem Beitrag unter anderem den Aufbau eines nationalen Weltraumwetterzentrums empfohlen. Dazu die Errichtung und den Ausbau von boden- und satellitengestützten Beobachtungssystemen sowie eine Risikobewertung für alle betroffenen Systeme und Services.

Starke Sonnenstürme bilden Lebensgefahr für Astronauten

Dabei soll besondere Aufmerksamkeit der Sicherstellung der Energieversorgung – Umspannwerke, Transformatoren – sowie Neuentwicklungen wie im Bereich des autonomen Fahrens und der E-Mobilität gelten. Die Europäischen Weltraumorganisation Esa plant unter anderem das Projekt „ESA Vigil“. In einigen Jahren soll ein Satellit an einem bestimmten Punkt in rund 150 Millionen Kilometern Entfernung von der Sonne und von der Erde platziert werden und frühe Warnungen ermöglichen.