Die gestiegenen Energiekosten stellen auch kleine und mittlere Unternehmen sowie die Industrie vor Herausforderungen. Vertreter der Industrie berichteten bereits vor Monaten über Pläne, die Produktion zurückzuschrauben, und warnten vor einer Verlagerung der Produktion ins Ausland, wenn die Bundesregierung ihre Energiepolitik nicht ändert.

Auch Akteure der Chemiebranche haben mit Blick auf die präzedenzlosen Preisanstiege ihre Ängste im Zusammenhang mit der möglichen Deindustrialisierung offen angesprochen. Der Begriff Deindustrialisierung schien zwar zugespitzt, aber durchaus passend für die Bezeichnung einer Gefahr und eines Trends, der eintreten könnte, wenn die Energiepreise langfristig nicht sinken würden.

„Wenn BASF in den USA herstellt, ist das für die deutsche Wirtschaft besser“

Nun wirft einer der bekanntesten deutschen Ökonomen, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Marcel Fratzscher, den Industriekonzernen Panikmache vor. Die Deindustrialisierung sei „ein Popanz“, sagt der 51-Jährige der Augsburger Allgemeinen. Es sei letztlich „ein Schreckgespenst“, das aufgebaut werde, um „der Politik Geld aus den Rippen zu leiern“, so der Ökonom. „Wenn die BASF chemische Grundstoffe nun billiger in den USA herstellt, ist das insgesamt für das Unternehmen besser und damit auch für die deutsche Wirtschaft.“

Dabei gibt Fratzscher zu, dass es zwar das Risiko gebe, dass manche energieintensiven Unternehmen pleitegehen oder abwandern würden. Er sei jedoch sehr optimistisch, dass die Industrie den neuen Preisschock gut wegstecken könne, weil „wir schon lange hohe Kosten haben“. Darüber hinaus wirft Fratzscher den großen Konzernen vor, im kommenden Jahr die Preise weiter anzuziehen und so Treiber der Inflation zu werden. Von den beschlossenen Gas- und Strompreisbremsen hält Fratzscher nichts: Den Unternehmen hätte man, so sagt er, lieber mit Zuschüssen helfen sollen – wie in der Pandemie.

Chemieindustrie: Jedes vierte Unternehmen will ins Ausland

Die Industrievertreter lassen sich die Aussagen von Fratzscher nicht gefallen. „Wer die Gefahr der Deindustrialisierung als Popanz abtut, hat schlicht den Ernst der Lage nicht verstanden“, kommentiert der Hauptgeschäftsführer des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), Wolfgang Große Entrup, auf Anfrage der Berliner Zeitung. Die Deutsche Wirtschaft bestehe nicht nur aus internationalen Großkonzernen, sondern es sei der Mittelstand, der die Gesellschaft trage und wegen der astronomischen Energiepreise in die Knie zu gehen drohe. In diesem Sinne bekräftigt Große Entrup die Sorge der chemischen Industrie, dass aus dem Industriestandort Deutschland ein Industriemuseum werden könnte, und zwar mit fatalen Folgen für die gesamte Gesellschaft.

„Bei unserer aktuellen Mitgliederbefragung gaben 40 Prozent der Unternehmen an, die Produktion bereits zurückgefahren zu haben oder dies in Kürze tun zu wollen“, berichtet Große Entrup weiter. Ein Teil der Produktion sei an ausländische Standorte verlagert worden. Bei fast jedem vierten Unternehmen sei die Verlagerung konkret geplant oder bereits umgesetzt. Fast jedes zehnte Unternehmen plane zudem Anlagen und Geschäftsbereiche stillzulegen. Insgesamt ist die Produktion in der Chemiebranche laut VCI um zehn Prozent zurückgegangen, einen ähnlich starken Einbruch gab es zuletzt 2009 als Folge der Weltwirtschaftskrise. Auch für das nächste Jahr erwartet der VCI trotz der versprochenen Preisbremsen einen weiteren Rückgang der Industrieproduktion in Deutschland und zunehmenden Importdruck.

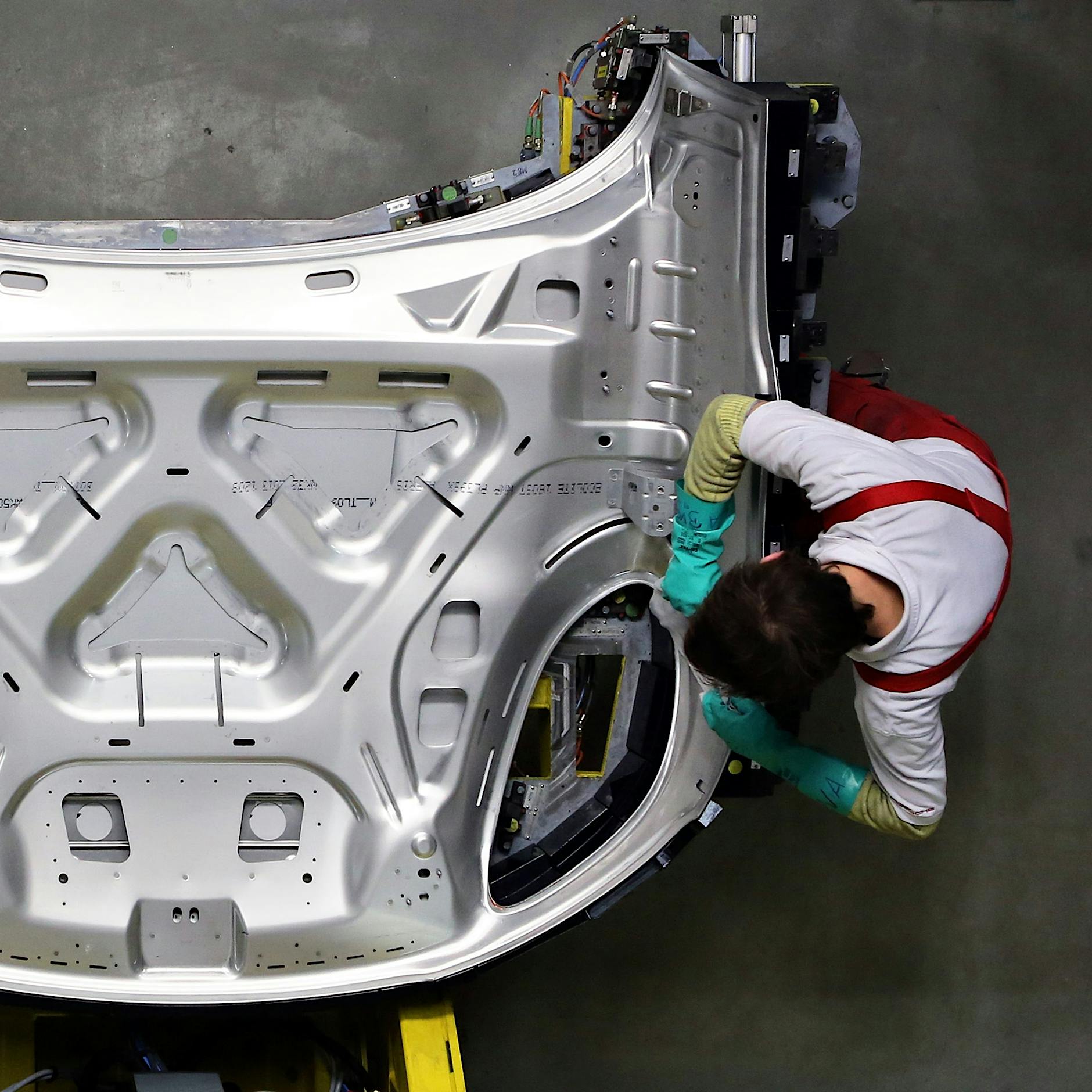

Aluminiumindustrie: Brauchen mehr Aluminium für die Energiewende

Ähnlich kritisch äußert sich auch Marius Baader, Geschäftsführer des Branchenverbands Aluminium Deutschland. Viele Unternehmen der deutschen Aluminiumindustrie stünden mit dem Rücken zur Wand, sagt Baader auf Anfrage. „Wenn über 60.000 gut bezahlte Arbeitsplätze und damit Existenzen akut bedroht sind, ist es schwer nachzuvollziehen, wenn Herr Fratzscher das als ‚Popanz‘ abtut“, so Baader.

Zudem sei es nicht gut für die deutsche Wirtschaft insgesamt, wenn sie sich in der Grund- und Rohstoffversorgung noch abhängiger von den Importen machen würde. Denn das Aluminium, das dann nicht mehr hierzulande hergestellt würde, komme dann aus Ländern wie China oder der Türkei, produziert mit einem dreimal höheren CO2-Fußabdruck. Das sei am Ende nicht gut fürs Klima. „Wir sollten auch nicht vergessen, dass wir für die Transformation hin zur Klimaneutralität deutlich mehr Aluminium brauchen werden. Für den Hochlauf der Elektromobilität brauchen wir in Deutschland bis 2030 allein fünf Millionen Tonnen Aluminium, für den Ausbau der Erneuerbaren sind es mehr als eine Million Tonnen“, so der Branchenverband.

„Wir sollten zu Hause wieder mehr von den unverzichtbaren Dingen produzieren“

Auch unter Wirtschaftswissenschaftlern hat DIW-Chef Fratzscher Opponenten, die die Sorgen der Industrie differenzierter sehen. „Marcel Fratzscher macht es sich zu einfach“, kommentiert der Kolumnist der Berliner Zeitung, Ökonom und Buchautor Maurice Höfgen. „Was gut für BASF ist, ist eben nicht automatisch gut für Deutschland. Wenn Grundstoffe statt hier in den USA produziert werden, gehen hier zum Beispiel gut bezahlte Jobs verloren, und zwar nicht nur bei BASF direkt, sondern auch bei den Zulieferern.“

Davor hätten die Menschen Angst, gerade die Endfünfziger, die noch nicht in Rente gehen könnten, aber auf dem Arbeitsmarkt nicht so einfach etwas Neues finden würden, so Höfgen. „Außerdem haben Pandemie und Krieg bewiesen: Wir sollten zu Hause wieder mehr von den Dingen produzieren, auf die wir nicht verzichten können. Der derzeitige Medikamentenmangel zeigt das ebenso schonungslos.“ Die vielen Milliarden an Hilfen findet Höfgen „gut investiertes Geld“ und schlägt vor, eher darüber zu reden, dass viele Hilfen zu bürokratisch sind und zu spät fließen würden.