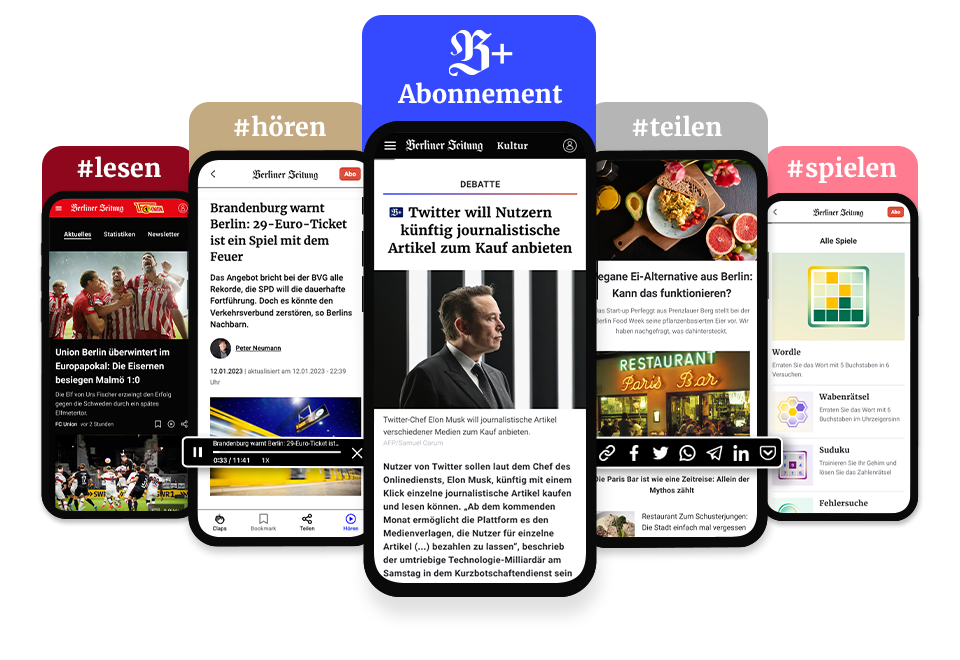

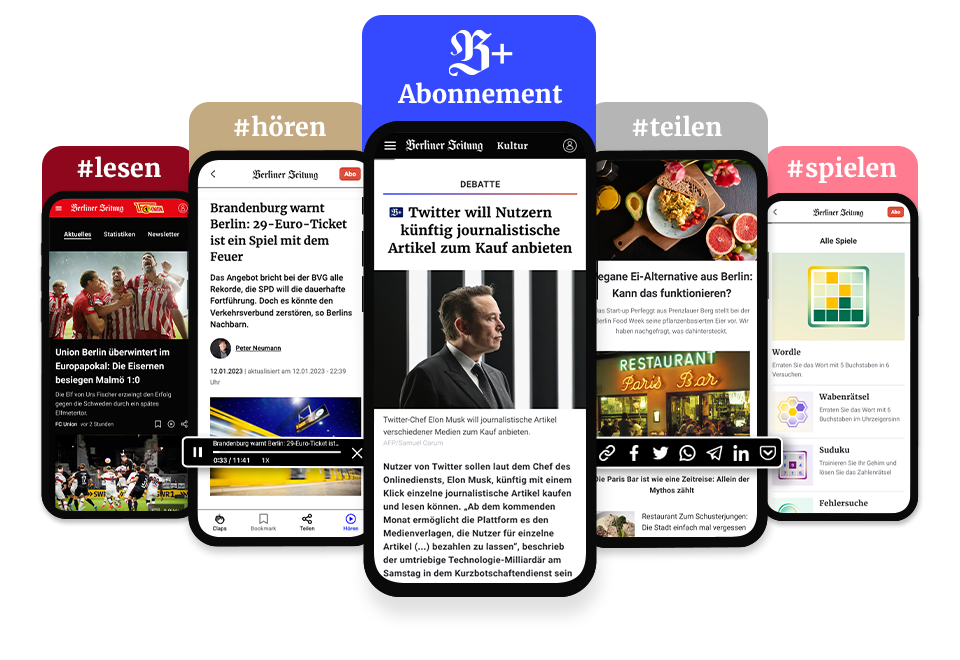

Mit einem Abo weiterlesen

- Zugriff auf alle B+ Inhalte

- Statt 9,99 € für 2,00 € je Monat lesen

- Jederzeit kündbar

Schwein und Rind essen wir Deutschen ja gerne, dabei hat auch die Ziege geschmacklich sehr viel zu bieten. Hier unser Rezept für Zicklein geschmort in märkischem Cidre.