Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.

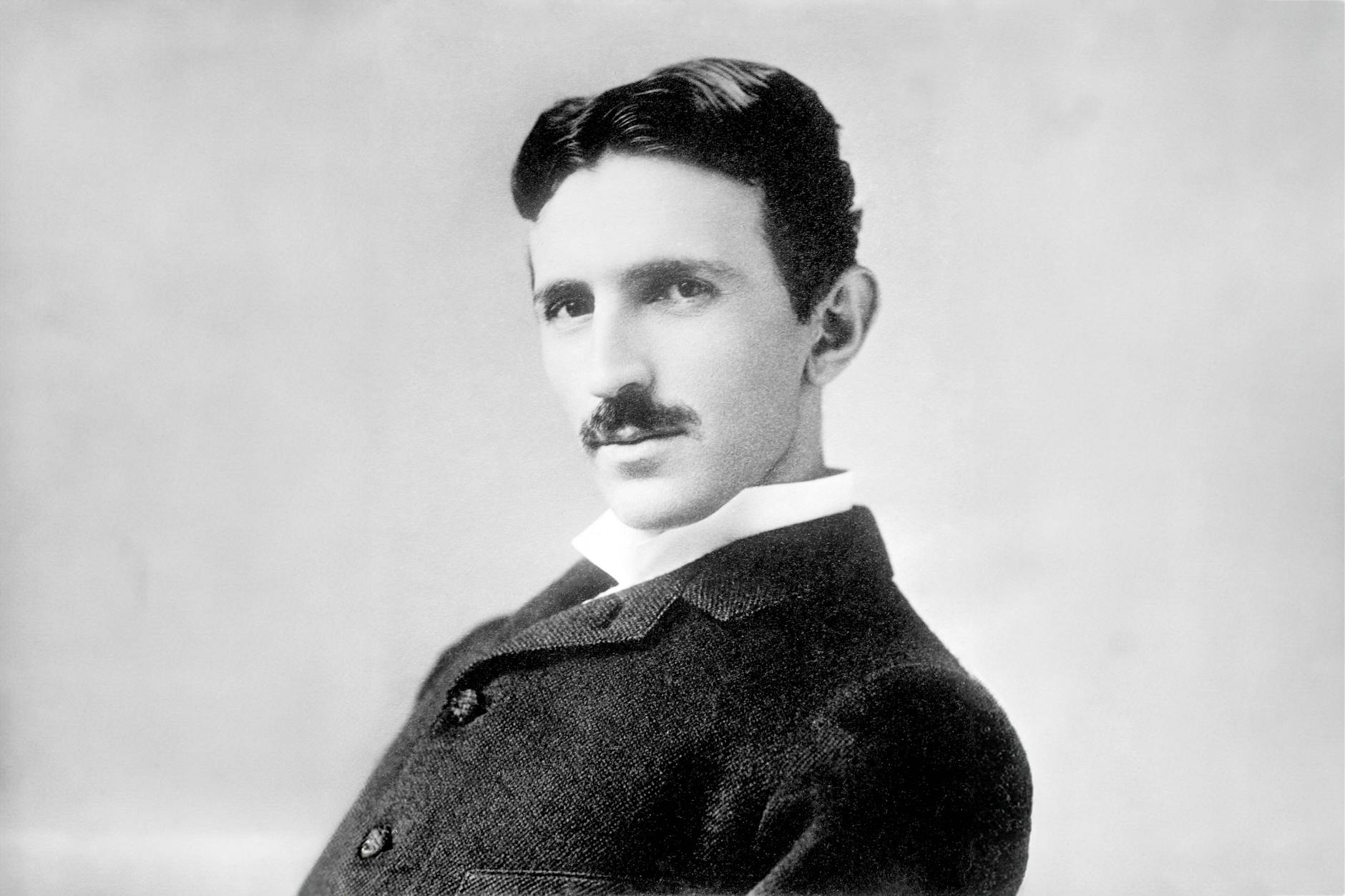

Woher kam eigentlich Nikola Tesla, der berühmte Erfinder in der Elektrotechnik, nach dem Elon Musk seine E-Autos benannt hat? Google sagt: Nikola Tesla ist geboren am 10. Juli 1856 in Smiljan, Kroatien. Wikipedia sagt: geboren in Smiljan, Kroatische Militärgrenze, Kaisertum Österreich. Also war Tesla Kroate, oder? Im englischen Wiki klingt es ganz anders. Dort steht: Tesla war ein serbisch-amerikanischer Ingenieur, Futurist und Erfinder. Was stimmt nun?

Zunächst ist das ganz einfach: Für die Kroaten ist Tesla Kroate, für die Serben ein Serbe. Wer die Frage historisch betrachtet, kommt allerdings zum Ergebnis, dass das englische Wiki richtig liegt. Nur vergisst es eines. Tesla war zuallererst Österreicher. Er wurde geboren im Kaisertum Österreich, in der österreichischen Militärgrenze. Diese war keine Grenzlinie, sondern eine breite Pufferzone zu Bosnien-Herzegowina, das zum Osmanischen Reich gehörte. Tesla stammte aus einer Familie ethnischer Serben, sein Vater war serbisch-orthodoxer Priester. Er ging 1884 in die USA, wo er 1943 starb.

Im Vergleich zu Tesla eher unbekannt ist Josip Runjanin, ein österreichischer Soldat aus der Militärgrenze. Der Hobbymusiker vertonte 1846 in Anlehnung an eine italienische Oper ein kroatisches Heimatgedicht, das 45 Jahre später, von anderen zum Marsch umgeschrieben, zur kroatischen Nationalhymne erhoben werden sollte. Runjanin erlebte das nicht mehr, weil er 1878 starb, kurz nach seiner Pensionierung im Rang eines Oberstleutnants. Wer nun den Komponisten im Internet sucht, hat dasselbe Spiel wie mit Tesla. Im deutschen Wiki, das verlässlich die kroatische Sichtweise wiedergibt, ist er Kroate, im englischen Serbe. Tatsächlich war Runjanin ethnischer Serbe, geboren 1821 in der Stadt Vinkovci in der Militärgrenze, und zwar als Josif – Josip ist die kroatische Form des Vornamens, welche auch die Österreicher verwandten.

Die Frage nach Teslas und Runjanins Herkunft steht und fällt damit, wie man auf die österreichische Militärgrenze schaut. Diese lag entlang des damaligen Kroatien-Slawonien auf historisch kroatischem Land. Für die Kroaten ist sie deshalb die kroatische Militärgrenze. Der kleine Militärstaat im Staate Österreich gehörte jedoch nicht zu Kroatien-Slawonien, sondern unterstand direkt dem Kommando der Militärverwaltung in Wien. Erst 1881 löste Wien die Militärgrenze auf und schlug das Gebiet wieder zu Kroatien. Da lebte Tesla aber längst nicht mehr in Smiljan, sondern in Budapest. Runjanin war bereits drei Jahre tot.

Für Kroaten ist Tesla ein Landsmann

Kroaten waren Tesla und Runjanin also eigentlich nie. Dennoch hat das Euroland Kroatien 2023 Nikola Teslas Kopf auf die 10-, 20- und 50-Cent-Münzen prägen lassen. Ehrt Kroatien den Serben, oder den kroatischen Serben Tesla? Nein, für die übergroße Mehrheit im Land ist er einfach Kroate. Punkt. Im Falle Runjanin scheint es den Kroaten peinlich zu sein, dass der Mann, der ihre Nationalhymne vertont hat, ein Serbe war.

Warum tut sich Kroatien so schwer mit der Geschichte seiner Serben? Zunächst geht das zurück auf den Bürgerkrieg. Die Serben in der ehemaligen Militärgrenze, serbokroatisch Vojna Krajina, riefen 1991 ihre eigene „Serbische Republik Krajina“ aus und vertrieben brutal die Kroaten. Sie wollten nicht in dem neuen Kroatien leben, das mit dem Zerfall Jugoslawiens 1991 damit begonnen hatte, die serbische Bevölkerung auszugrenzen.

In der österreichischen Militärgrenze, die sich von Senj und Karlobag an der Adria bis vor Karlovac südlich von Zagreb und dann nach Osten am Fluss Sava entlang bis vor die Tore Belgrads zog, stellten die Serben einst die Hälfte der Einwohner. Wien hatte von 1600 an Wehrbauern angesiedelt in dem Gebiet, das durch die Vorstöße der Osmanen völlig entvölkert und verwüstet war. Die Siedler waren katholische Familien aus dem Hinterland, aber auch orthodoxe Familien aus dem Osmanischen Reich. Im Zuge der Nationenbildung sahen sich die Katholiken schließlich als Kroaten, die Orthodoxen als Serben.

Den kroatischen Notabeln war es stets ein Dorn im Auge, dass der Militärstaat mit seiner halben Million Einwohner völlig dem Zugriff Kroatien-Slawoniens entzogen war. Die Wehrbauern waren niemandem vor Ort untertan. Sie erhielten eigenen Grund und Boden, zahlten praktisch keine Steuern, mussten aber für das Kaisertum unbezahlten Kriegsdienst leisten. Von 1770 an wurde die Militärgrenze zur Rekrutierungszone für die österreichische Armee. Die Grenzer waren jetzt Berufssoldaten, die der Kaiser überall in Europa einsetzte. Erst im Jahr 1868 wurde in Österreich-Ungarn die allgemeine Wehrpflicht eingeführt.

Tesla verstand sich als Jugoslawe

Wie sahen sich Tesla und Runjanin selber? Die Tatsache, dass Runjanin ein kroatisches Heimatgedicht vertont hat, zeigt schon, dass er auch kroatische Heimatgefühle verspürte. Der österreichische Berufssoldat saß von 1865 bis 1867 sogar im kroatischen Parlament, dem Sabor, und zwar als Vertreter des Ersten Banija-Regiments der österreichischen Armee, in dem er lange diente. Seit den Umwälzungen des Jahres 1848 gab es in Zagreb ein gewähltes Parlament mit Vertretern aus der Militärgrenze, womit sich die scharfe Abgrenzung zu Kroatien-Slawonien aufzulösen begann. Als Österreich-Ungarn 1878 in Bosnien-Herzegowina einmarschierte, war die Militärgrenze obsolet. Bei der Auflösung des Militärstaats zerfiel die Gesellschaft der Grenzer, obwohl alle denselben Status gehabt hatten. Sie waren jetzt Kroaten oder Serben. Die beiden Volksgruppen lebten in überwiegend kroatischen oder überwiegend serbischen Dörfern und Städten.

Von Nikola Tesla existiert ein Telegramm, das er 1936 aus New York an den kroatischen Politiker Vladko Maček in Zagreb schickte. Tesla schrieb, er sei „stolz auf meine serbische Herkunft und meine kroatische Heimat.“ Damit antwortete Tesla auf ein ähnlich lautendes Telegramm Mačeks, der „dem großen Sohn des serbischen Volkes und der kroatischen Heimat“ zu seinen Erfolgen in den USA gratuliert hatte. Tesla versah sein Telegramm jedoch mit dem Zusatz: „Es leben alle Jugoslawen.“ Er verstand sich also als Jugoslawe. Zum Ende des Ersten Weltkriegs 1918 war der erste gemeinsame jugoslawische Staat gegründet worden, der die verschiedenen Völker unter einem Dach vereinte.

Als „Serbe, Jugoslawe, Amerikaner“ bekannte sich Tesla 1942, mitten im Zweiten Weltkrieg und ein Jahr vor seinem Tod, in einem Brief an die serbische Exilgemeinde in den USA. Darin unterstützte Tesla den Aufruf von Präsident Roosevelt zu verstärkter Kriegsproduktion und lobte den Widerstand der Serben gegen die deutsche Wehrmacht und ihre Kollaborateure. Hitler hatte 1941 Jugoslawien überfallen, in Zagreb eine faschistische Regierung installiert und sie mit einem Großkroatien inklusive Bosnien-Herzegowina beschenkt.

Die Ustascha-Faschisten begannen unverzüglich mit der ethnischen Säuberung. Sie katholisierten 250.000 Serben mit Gewalt und töteten mehr als 200.000 durch systematische Verfolgung. Auch Nikola Tesla hat dabei viele Verwandte verloren. Allein im Konzentrationslager Jasenovac kamen mehr als 100.000 Menschen ums Leben, mehr als die Hälfte davon waren Serben, die anderen Opfer in etwa gleich große Gruppen von Juden, Roma und kroatischen Antifaschisten. Die Serben in der ehemaligen Militärgrenze gingen deshalb fast geschlossen zu Titos Partisanen. Diese benannten eine Division nach Nikola Tesla.

Keine Gedenkstätte für Massaker an 1800 Serben

Der Terror der Ustascha traf besonders hart das Städtchen Glina, südlich von Zagreb an der bosnischen Grenze. Mitte 1941 ermordeten die Faschisten hier in drei Aktionen 1800 serbische Männer. 1400 von ihnen, aus der Gegend des 60 Kilometer entfernten Karlovac, wurden in der orthodoxen Kirche von Glina massakriert. Gleich danach rissen die Ustascha die Kirche ab. An ihrer Stelle entstand im Tito-Jugoslawien eine „Gedenkstätte an die Opfer des Faschismus“, die als Kulturzentrum für alle diente. Vor dem Haus gab es eine Gedenktafel, die aber, im Sinne der von Jugoslawien gepflegten „Brüderlichkeit und Einheit“ der Völker, nicht deutlich machte, wer 1941 der Täter war, und wer das Opfer.

Ende Juli 1995, zur Zeit der „Serbischen Republik Krajina“, ließen die Behörden vor dem Kulturzentrum eine Tafel aufstellen, auf der alle Opfer der Massaker von 1941 namentlich genannt wurden. Tage später vertrieben kroatische Armee und Polizei etwa 200.000 Serben aus der Krajina, die Erinnerungen an sie wurden gelöscht. Heute heißt die ehemalige Gedenkstätte „Kroatisches Haus“ und beherbergt die Stadtbibliothek von Glina. Es gibt keine Gedenktafel, nichts, das an die Massaker von 1941 erinnern würde.

Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.

Doch die serbische Minderheit in Kroatien, die noch drei Prozent der Bevölkerung stellt, ist stolz auf ihre jahrhundertelange Geschichte. Der Serbische Nationalrat, Vertretung der Minderheit, hat gerade in Glina ein Kulturzentrum eröffnet, direkt gegenüber der Stadtbibliothek. Das „Serbische Kulturzentrum Josif Runjanin“ ist dem Offiziersschüler gewidmet, der in Glina 1846 das kroatische Heimatgedicht vertont hatte, als Mitglied eines örtlichen serbischen Chors.

Im Kulturzentrum soll später auch der Massaker von 1941 gedacht werden. Vor der Stadtbibliothek, der vormaligen Gedenkstätte, dürfen die Serben keine Kränze und Blumen niederlegen, keine Kerzen anzünden. Das hat die Stadt Glina verboten, obwohl die Serben hier auch heute noch etwa 27 Prozent der Einwohner stellen. Kroatien tut sich sehr schwer mit der Geschichte der Militärgrenze und seiner Serben.

Martin Maria Reinkowski ist Publizist und Historiker. Er ist seit 2013 im ehemaligen Jugoslawien unterwegs. 2021 erschien sein Buch „Jugoslawien. Geschichte und Legende.“